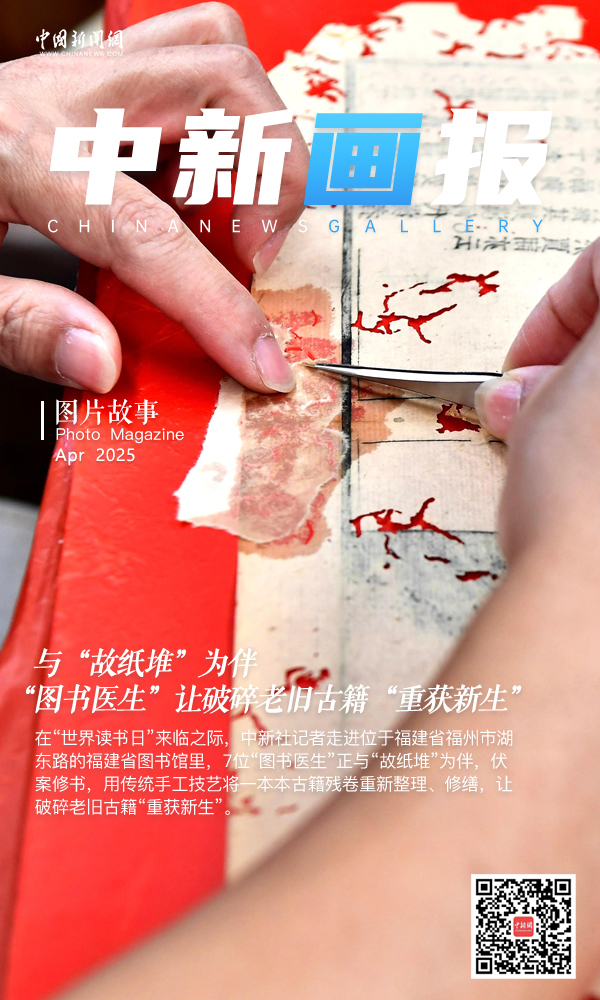

拆线、配纸、补洞、溜口、修剪、上皮、订线、压平……修复一本古籍所需要的时间,短则几天,长则数月。在“世界读书日”来临之际,中新社记者走进位于福建省福州市湖东路的福建省图书馆里,7位“图书医生”正与“故纸堆”为伴,伏案修书,用传统手工技艺将一本本古籍残卷重新整理、修缮,让破碎老旧古籍“重获新生”。福建省图书馆同时也是福建省古籍保护中心,除了担负省内古籍的普查登记与保护工作,也是国家级古籍修复技艺传习中心福建传习所。目前,福建省图书馆有2位福建省级非物质文化遗产代表性项目福建古籍修复技艺代表性传承人。图为福建省图书馆特藏中心修复组组长林凤为古籍书页“补洞”。古籍修复容不得任何失误,每一道工序都要小心翼翼、屏息凝神。中新社记者 张斌 摄

图为古籍修复师们在一起交流古籍修复技艺。古籍修复是一门“三分技术,七分经验”的手艺,大家都是在工作与研修中不断学习与进步。中新社记者 张斌 摄

图为古籍修复师修复古籍时需要的工具。修复师们除了针线锥尺用以装帧书页,毛笔、美工刀、排刷、竹起子,甚至医用的针管、手术刀都赫然在列。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆特藏中心修复组组长、福建省级非物质文化遗产代表性项目福建古籍修复技艺代表性传承人林凤在修复古籍。每一本古籍开始修复前,都会制定一份科学详细的“修复方案”,拍摄修复照片,鉴定破损程度,准备修复材料。根据古籍不同的性质和状况,修复时间从数周到数月不等。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆的“图书医生”正在练习古籍订线。古籍修复是一门“三分技术,七分经验”的手艺,大家都是在工作与研修中不断学习与进步。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆特藏中心修复组组长林凤(左)和“90后”古籍修复师吴钰一起制作浆糊。修复古籍的浆糊不同于一般人印象中的乳白黏稠,微微有些挂壁,黏稠度适当的浆糊。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆唯一男“书医”、“80后”古籍修复师郑楠华(右一)正在伏案修书。中新社记者 张斌 摄

图为吴钰正在对修复的古籍进行剪齐。“90后”古籍修复师吴钰是福建省图书馆特藏中心修复组中年龄最小的一位成员,吴钰在此工作已逾3年。中新社记者 张斌 摄

图为同一本古籍书页,经过“书医”修复和没修复的书页对比图。中新社记者 张斌 摄

图为组员和福建省图书馆特藏中心修复组组长林凤(左)交流古籍修复技艺。古籍修复是一门“三分技术,七分经验”的手艺,大家都是在工作与研修中不断学习与进步。中新社记者 张斌 摄

图为修复组唯一男“书医”、“80后”古籍修复师郑楠华(右)正在与福建省图书馆特藏中心修复组组长林凤交流拓片册页制作技艺。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆特藏中心修复组组长、福建省级非物质文化遗产代表性项目福建古籍修复技艺代表性传承人林凤展示其修复作品《四书题镜·卷三》,该书在全国古籍修复技艺竞赛中荣获“优秀奖”。中新社记者 张斌 摄

图为福建省图书馆特藏中心修复组成员修复的古籍。古籍修复最基本的原则是“修旧如旧”,并非把古籍修得如同新的一般,而是进行原生性保护,恢复其原有的阅读功能,避免让古籍继续损坏。中新社记者 张斌 摄