如今50多岁60来岁的人应该还依稀记得——1981年的大年初一,在辞旧迎新的鞭炮声中,两位国务院副总理——姚依林、陈慕华来到了离中南海红墙仅有1.28公里的北京市第一家个体餐馆——悦宾饭馆。

女老板刘桂仙盛情接待了他们,这位已经47岁的中年妇女,是5个孩子的母亲。她的丈夫向人借了100元,她则用掉了500元的积蓄,银行贷款给了她500元,用1100元的成本,开起了这家有30多平米的小餐馆。

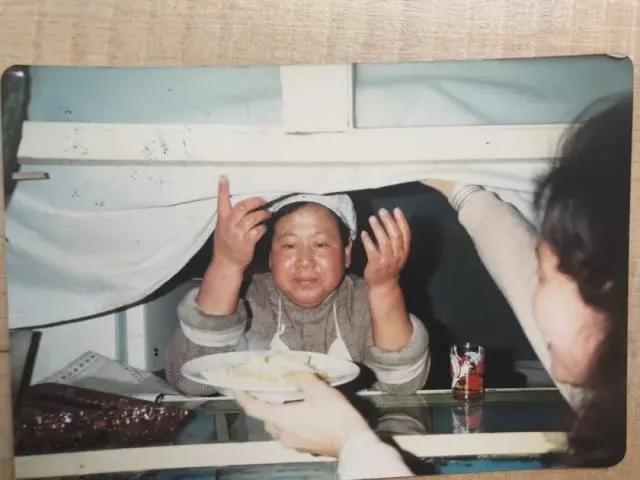

刘桂仙在传菜口,刘桂仙孙女郭华供图

国家的两位副总理来了,他们先是把小餐馆视察了一遍,边看边询问饭馆经营的情况,并鼓励刘桂仙好好干。姚依林在看了餐馆的菜单后,还建议刘桂仙别光顾着做热菜,还要弄一些可以下酒的凉菜,这样既可以满足顾客的不同需求,又可以多赚钱。一个多小时后,两位国家领导人才离开。

送走了两位副总理,刘桂仙对儿子说,你们不是想放炮吗?尽情地放吧! 儿子跑去买回了两麻袋的鞭炮!足足放了半小时。这鞭炮声足够响亮。震动着京城,震动着西北角的动物园附近的居民,两位高官来到这里,意味着什么?标志着什么?当时西方的媒体都认为这是共产党中国,在离他的心脏很近的地方,开始了私人工商业的实践。这也意味着红色政权的一种介入。

海外媒体注意到了刘桂仙的悦宾饭馆,他们可能还没有注意到,就在离红墙四五公里的西直门外,一个市场正在悄悄地兴起。

刘桂仙和饭馆第一批服务员,刘桂仙孙女郭华供图

北京西直门外,有一个国营的西郊商场。西郊商场的旁边,有好几路无轨电车,公交车站——15路、19路、7路、103路都在这里停靠。和西外大街相隔,东北方向是1906年建成的西直门火车站,1980年建成通车的西直门立交桥,1984年建成的北京地铁2号线站点。

沿着西外大街往西,路北是北京动物园,路南是北京天文馆。天文馆的路边,有三字头的郊区车360、334、347路的停靠站。这一带每天人来人往、熙熙攘攘,一到节假日,本地人外地人都往这里来。用现在的话说,这里很有“人气”。

有人气就会有商圈,西郊百货商场南北马路便道上,天文馆东侧公交车站附近开始出现一些零零散散的商贩,在地上铺一块塑料布,摆着袜子手套,头绳蝴蝶结等小商品……

人的第一需求是吃,最早出现在动物园周边的摊位,很多都是附近炸油条卖豆腐脑的。有蒸包子的老王、老陆,卖面茶的老蒋,卖年糕的年糕王,买水果的老孟……你在这里来卖包子,我在这里来卖锅贴,你能卖个老玉米,我就能烤红薯,随着天气的转暖,到了夏天,各种各样的瓜摊,水果摊都聚集到了这里,一早一晚的吆喝声、叫卖声不停,好不热闹。

马路市场慢慢形成了一个“商圈”,聚集起了商气。自然形成的动物园马路商圈儿,自然有了各种各样的自由商业行为。这些商业行为,和那个年代经常说的一个词连在一起,就是所谓“投机倒把”。

现在年轻人已经不知道它为何物,然而,这个词,在上个世纪六七十年代是一个“热词”,是一个司法概念中的词汇,也是一个有着严重贬义的词汇。计划经济年代,凡是超出计划经济范畴的商业行为,都被称为“投机倒把”。许多红头文件,都出现过“坚决打击投机倒把、长途贩卖的行为” 这样的文字。改革开放之初, 政策虽然有些松动,但它依然是人们头上的一个紧箍咒。

那时候大多数的北京人还不知道,只要实行市场经济,就一定要有商品流通,商品流通的过程,就是市场的活力。如果用计划经济的眼光来看,自由的商品流通,就是“投机倒把”。俏皮的北京人,在80年代初,给从事此类商业活动的人取了一个挺响亮的名字——“倒爷”。

在动物园、东华门夜市、隆福寺可以看到很多很多的“倒爷”,他们操着京腔,讨价还价,用他们的话说是“京片子爆棚”。他们倒买倒卖的多是日用品、小商品,还有一些当时时髦的东西,比如电子表,太阳镜,牛仔裤……

有些脑筋活泛的人利用出差等机会,到改革开放的前沿广东,香港的沙头角、中英街上买来一些非常廉价的电子手表,甚至肥皂等等东西。把这些东西带回来之后并非自用,而是拿到了西直门外这块地方,摆几个小摊儿。结果,有些东西出奇的好卖。还有一些从海外回来的人,买到的一些免税商品——电视机、吸尘器、电动剃须刀等家用电器也到这里来出售。于是,这块儿市场的商品越来越丰富了。

动物园的“倒爷”,鱼龙混杂。他们利用商品价格差进行倒买倒卖。有的是合法捕捉市场商机,满足消费者需求、促进商品流通体制的完善。客观上起到了推动社会经济发展的作用。

也有一些人开始做不法的勾当,比如倒卖外汇——那个时候叫做“切汇”。当时国家为了控制外汇市场,发行了一种准货币——外汇券。这种东西,只有在京的外国人和从国外回来的中国人手里才能持有。他们到北京的特有的外汇商店去购买在老百姓看来还是很稀罕的商品。

在动物园市场发展的初期,做这种黄牛生意的人的确有不少。他们从各种各样非正常渠道购得外汇券(后来是外汇)之后,到这里来进行倒卖。这当然是非法的,时常被执勤的公安抓住,送进派出所……

忽然有一天,公交车站来了两个操着浙江口音的年轻人。他们从随身携带的大包里,掏出了花花绿绿的眼镜。在路边儿上摆起了地摊儿。阳光下,摊位上,眼镜闪烁着各种各样的光,还有怪模怪样的当时被称为蛤蟆镜的眼镜。他们的出现,吸引了很多年轻人,这眼镜儿价格出奇的便宜,三块钱五块钱都可以买,老花镜是一块钱一副。

后来,动物园人才知道,这两个卖眼镜的一个姓郑,一个姓黄,名字说不上来。后来又来了两家卖麻将的。这是关于西直门动物园批发市场开始时的第一个传说。由于这里处于要道,旅游的人,路过的人,络绎不绝。西郊百货商场东侧卖小百货的摊位也越来越多。

几个浙江人蹬个小三轮车来到了这里,他们在小三轮车上搭块板子,摊开了他们带来的商品——五颜六色的西装裤子——男裤女裤,长裤短裤,还有牛仔裤,喇叭裤……还有的在地上铺开一块布,或者站一凳子上,举着西装裤叫卖 “十块钱一条!十块钱一条!”

他们的出现马上招来了很多在路边等车的上班族,那些时髦的年轻人,在这等车的时候就跑来看一眼,在他们眼里,这些裤子,无论是款式,还是价格,都比国营商场里的更有吸引力。

于是,每天早上天刚亮,他们就赶到了这里,等到太阳升起来,他们的生意就已经很红火了。有人问他们,你们的裤子是从哪里来的?回答很简单,“我们自己做的。自产自销,没有毛病!”

这也许正是动物园服装批发市场最早来的一批人,甚至可以说是服装批发市场最早的拓荒者,淘金者。他们的出现,很快使动物园对过的马路市场,发生了质的变化,卖服装的越聚越多,品种越来越全,来买衣服的人也越来越多……

对于这种汹涌而来的经商潮,住在西直门附近的北京市民并不是很适应。“市场”这两个字,对于他们来说并不陌生——东安市场,西单商场,不都是市场吗?但对西直门外,动物园这片被外国人称为跳蚤市场的市场,还是有着很多的不适应。

对他们来说是喜忧参半。喜的是,路边市场方便了他们的生活;比如说,买一条裤子,在国营商场,是不可能讲价的,标签上写多少钱就是多少钱。而在这里,他要20块,你10块钱就可以买走,这就是所谓的“搞活”。

忧的是,这也太乱了吧?这不就是人们常说的投机倒把吗?这不就是“倒爷”遍地吗?也有个别的居民们跑到了展览路街道办事处(西直门外归这个街道办事处管理)反映,有些小混混都成了“倒爷”了,和火车上的乘务员勾起手来,从广东往这里倒衣服……我们这儿乱成一锅粥了,你们也不来管管?各种说法飞短流长,既有冷嘲,也有热讽。冷嘲也罢,热讽也罢,西直门外的动物园市场正按照它自身的逻辑一天天的发展起来。其实这个时候街道办事处的人也有点儿着急,有点儿迷惘。

1981年的秋天,中共中央国务院,发出了《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干规定》。在这个文件中,明确提出,今后要在开辟个体经济就业渠道,以及增加自谋职业渠道的基础上,总结经验,逐步形成一套有效的劳动就业制度。

北京市也作出了相应的规定。展览路地区的街道办事处管辖的区域内,也有一批待业人员。既有下乡返城人员,也有由于文化大革命动乱造成的无业游民,被拘留、劳教过的人员,甚至是有犯罪前科的人。那时有一部电视连续剧《寻找回来的世界》说的大致就是这些人。怎样解决他们的就业问题?这也是街道办事处必须完成的一项任务。

有一天,街道办事处下面的“腿”——居民委员会一个主任,到办事处来反映,待业青年中脑筋活络的,为解决生活困难,已经在那摆地摊了,是不是应该支持他们?街道办事处的领导明确答复说,这符合文件精神,响应党的号召,搞活市场经济,应该支持他们,这也是为了社会的安定。老主任又说,那我就和他们说,动物园那要成立市场,大妈给你开个证明。你拿着证明到街道换个证明就是合理合法的了。

市场起来了,应该怎样监管?总不能就这么“疯长”下去吧。这个问题摆在了做为一级地方政府机构的西城区展览路街道办事处的面前。街道办事处的老领导说,上级没有现成的规定,我们也不知道该怎么办,先进行一下登记吧。

于是,他们开始对这里摊位进行登记,进行简单的规范管理(当时还没有办照这一说)。只是进行登记。每个摊位收管理费,说来非常可怜,每个摊位每个月管理费收五毛钱。

我们看到当年的账本,1984 年全年总共收了700多块钱的管理费,这还是工作人员从一家一家地摊上要来的。【资料来源:人物传记公众号】

作 者:董保存

出版社:北京联合出版公司出版

定 价:58元

《北京“动批”三十年》作者用敏锐的目光、详实的资料、生动的笔触,向人们描述了北京“动批”三十年是如何从无到有、从兴盛到衰落的全过程。让人们通过“动批”了解到中国改革开放初期,人们追求财富的渴望与迷茫,也看到中国改革开放后中国经济的发展速度。

主编:王海荣