1

开篇,先想这几个问题——

1、如果你打算离开你的城市,去别的城市,考虑到未来的生活、教育、交通距离、就业、赚钱、创业,你最希望去哪国内哪个城市?

2、环沪、环京、环深,哪个城市群更有未来?更有活力?更能吸引年轻人?

3、就代表着本轮世界经济驱动力的高科技产业来说,北上广深之后,南京、武汉、厦门、杭州、成都、长沙、重庆、郑州,哪个城市的高科技产业最强?

4、就创业氛围、风投环境来说,北上广深之后,哪个城市最强?从南京、杭州、武汉、成都、重庆、西安、长沙、青岛中来选择,你选择哪个?

5、耐克总部在波特兰,GOOGLE、苹果、ORACLE、UBER的总部在旧金山,微软、AMAZON的总部在西雅图,Hollywood在洛杉矶,华尔街在纽约,这都是这些城市的生态!企业生态、产业生态,这些生态会源源不断的吸引人才、资金的进入,从而推高该地的房价。

答案藏在产业、人口与城市的“未来权”博弈中。

2

什么样的城市有未来?

五个硬核指标:

1、教育军备竞赛:大学是城市最值钱的“基建”

在不同的时代,城市的活力中心各有不同。

工业时代拼港口,金融时代拼CBD,科创时代拼大学!

苹果、谷歌、特斯拉为何扎堆斯坦福周围?答案很简单——顶尖大学是科创的“永动机”。

北京中关村(清华、北大)、深圳南山(深大、南科大)、杭州未来科技城(浙大)...无一不是“以校兴城”。

疯狂建大学的城市正悄悄布局下一代科技红利。

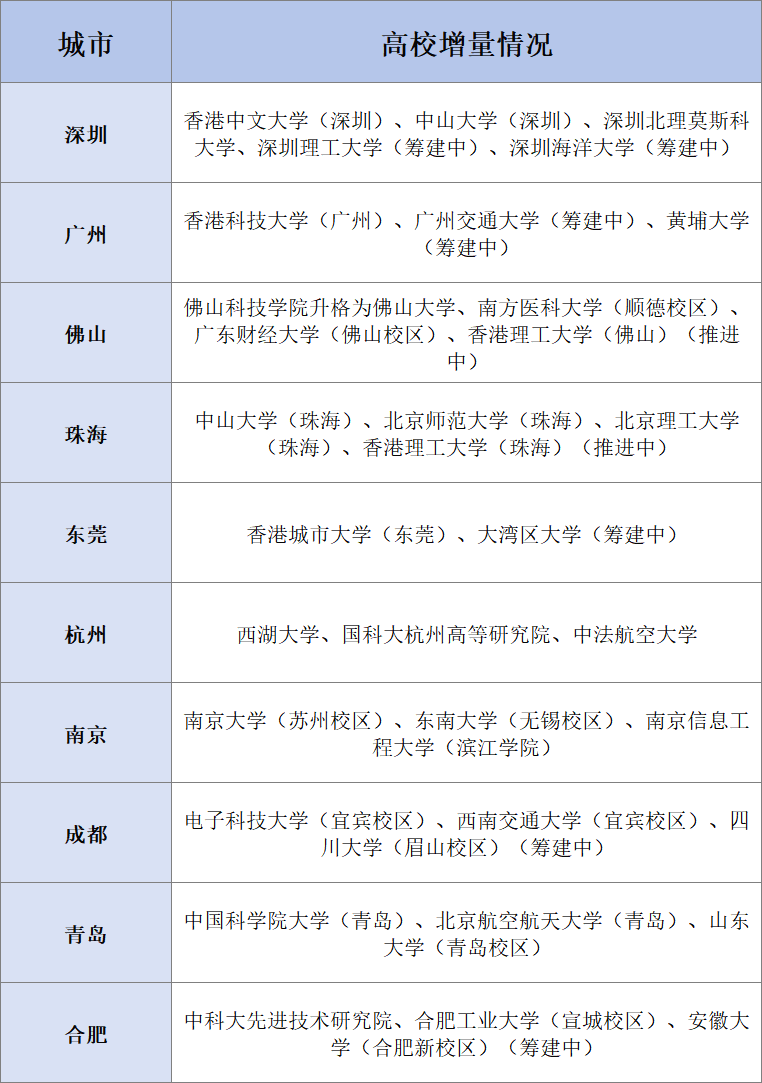

近年,“疯狂建大学”的部分城市统计:

在科技创新为主导的知识经济时代,大学能创造的财富效应,远远超过那些巨无霸的工厂。

2、财政健康度:谁家有余粮,谁就能熬过寒冬

过去十年,三四线城市发展和就业,基本上来自政府的投资,尤其是城投债投资。现在三四线城市的投资正在缩量,有些城市城投债泰山压顶,经济增长被透支,如果没有主导产业,城市经济会萎缩,没有太多新的就业机会和赚钱机会。

年轻人尽量要避开城投债承重的衣食住行型城市。

长三角、珠三角的城市产业相对有竞争力,还能创造一些就业和收入,同时政府财力稍微厚实一些,能够提供更多税收和养老金。

现在对全国财力保持正净贡献的省市,主要是广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、福建几个经济发达省市。

3、独角兽企业:新经济的“晴雨表”

独角兽企业的分布,直接体现城市的创新浓度与资本嗅觉!

这个春节,杭州赢麻了!

“杭州六小龙”,在海外爆红,已成为杭州科技产业的一张张名片。除此之外,还有PingPong支付、连连数字等跨境金融科技企业崛起。

北京:字节跳动、滴滴、商汤科技等,硬科技+商业模式双杀;

深圳:华为、大疆、优必选、柔宇科技,制造基因刻进DNA;

合肥:凭借科大讯飞、蔚来汽车,逆袭为“风投之城”。

独角兽的意义远超估值:它们代表城市能否将高校科研成果、资本投入、政策支持转化为商业价值。

一座城市若能源源不断诞生独角兽,其经济生态必然具备“自造血”能力。

4、产业迁徙地图:跟紧龙头企业"用脚投票"

企业的迁徙方向,本质上是市场对城市潜力的终极投票。

北京:字节跳动、百度、小米等科技巨头持续加码总部经济,同时吸引全球研发中心落地;

深圳:华为、腾讯、大疆等企业扎根,带动上下游产业链聚集,形成“硬件之都”生态;

杭州:阿里巴巴生态圈催生电商、云计算、物流等产业集群,数字经济底盘无人能敌;

苏州:凭借生物医药、纳米技术等新兴产业,吸引药明康德、信达生物等企业落户,成为长三角“隐形冠军”孵化器。

龙头企业的选择,往往预示着城市产业升级的方向。

例如,宁德时代将研发中心迁至上海,看重的是国际化人才与资本;比亚迪在合肥布局新能源整车基地,则因当地政府提供产业链整合的精准支持。跟紧产业迁徙的风向,就是抓住城市红利的先机。

5、

人口结构:小学生数量不说谎

人口数据可以造假,但“小学生数量”却难以注水——它直接反映年轻家庭的定居意愿。

深圳:120万小学生全国第一,年轻力就是生产力;

长沙:小学生增速领跑新一线,低房价+优质教育成“人口磁铁”;

东北警示:哈尔滨、长春小学生连年下滑,老龄化城市未来堪忧。

人口结构决定城市未来:小学生越多,意味着城市的教育、消费、住房需求将持续增长,而“年轻血液”更是创新的源泉。

反观依赖老年群体的城市,即便有旅游资源或政策倾斜,长期增长动能也堪忧。

3

城市,本质上是文明。

城市的国际化程度,本质是就是文明的高度。

城市的物质文明=上市公司、企业总部、VC风投基金、金融总部、外企总部。

城市的精神文明=教育资源、医疗资源、权力资源、商业中心、品牌首店、酒吧K厅院线餐饮。

城市竞争的本质:抢人、抢钱、抢未来。

北上深杭已形成“马太效应”,但门槛高,适合敢拼的冒险者;

强二线黑马如苏州、合肥、长沙,凭借差异化赛道悄然崛起,适合务实的中产;

收缩型城市则需警惕——房价可能归零,但生活成本未必下降,因公共服务随之萎缩。

选对城市,就是做多自己的未来。

产业高地+财政健康+人口年轻=未来之城

若追求财富指数增长,押注产业、人口、财政“三高”城市;

若追求性价比生活,瞄准“财政健康+教育突围”的潜力股;

若困守收缩型城市,请记住——离开,也是一种战略。