▲一个本子一支笔,秦廷光看到有意思的地方赶紧速写下来。

▲秦廷光的第三本老重庆画册

如果你喜欢一件事,哪怕不是职业,哪怕你头发花白,但是你仍然坚持,看着它就像看到年轻的自己。

今年73岁的铜梁报社退休美编秦廷光就是这样一位老人。他从2013年退休开始,一个速写本一支笔,就开始他的老重庆绘画之旅《乡愁铜梁》《记忆中的老重庆》。如今,秦廷光的又一本老重庆画集《重庆十七座古城门》又面世了。

他说,只想让更多人了解老重庆文化。

重庆晚报-上游新闻记者 何浩 毕克勤 文/图 部分图片受访者提供

儿时在城墙边玩

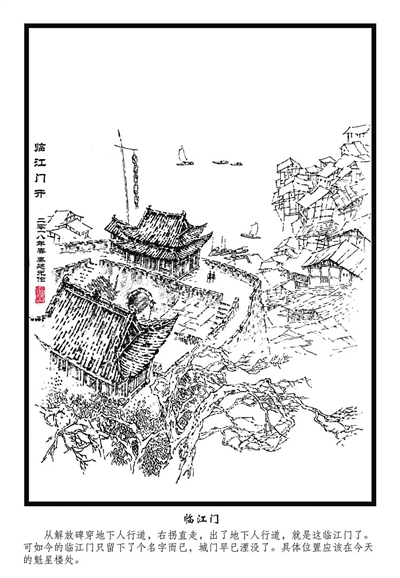

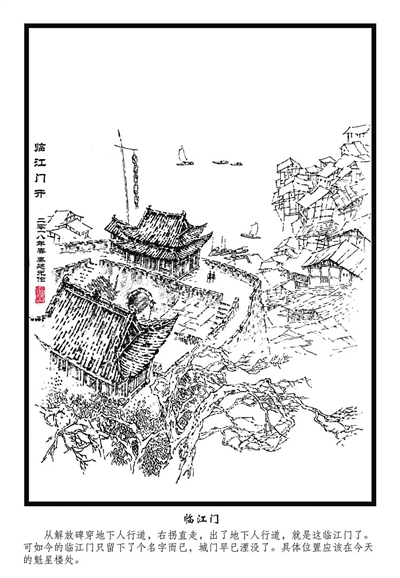

日前,记者收到秦廷光这本刚出版的《重庆十七座古城门》。和《记忆中的老重庆》一样,秦廷光用毛笔白描手绘的形式创作了17幅重庆古城门组图。古朴的笔触、流畅的线条、黑白分明的色彩,老重庆九开八闭十七座城门跃然纸上,还有城门外连绵不绝的吊脚楼和捆绑房,以及江上鳞次栉比的船只。

这些,都有秦廷光儿时的记忆。

秦廷光的童年时光几乎都在下半城的城墙根下度过,出生于渝中区菜园坝,后来跟随务工的父母在石板坡、储奇门一带居住过。

他童年玩耍几乎就在储奇门到南纪门一带城墙边上,当时城墙上还有很多墙垛,城墙脚下还有顺城街。

秦廷光说,父亲是金紫门外编凉席、箩筐的手工业者,一家人住过当时城墙外长江边上的捆绑房。“当时南纪门、金紫门一带有条竹帮街,聚集了很多贫苦人,他们大多住在城墙外江边搭建的简易吊脚楼和捆绑房中。”

朝天门三易其稿

在秦廷光的小时候,城门楼已没有了。后来,秦廷光通过网上找老照片,图书馆找资料,看关于老重庆的电影、纪录片等,尽量还原老城门。为了创作,十七座城门的遗址他又走了一遍,前后花了一年时间,完成了十七座城门的创作。

走访中,秦廷光喜欢和居住在城墙边的人聊天。不过令秦廷光遗憾的是,很多人慢慢忘却老城门和城墙的历史,只知道空留的一个地名。

“现在仅剩通远门和东水门,近年来又发现了太平门和人和门。”秦廷光说,这几道城门其实是残存的城墙和城门洞,城墙上的城门楼都不见了。

在秦廷光的《重庆十七座古城门》中,第一幅画就是朝天门,而且秦廷光笔下的朝天门是十七座城门中最雄伟的。城门处于画的最高位置,两个城门楼一前一后,城门下是成片的吊脚楼和江上巨大的船只,一条陡峭的石板路从江边延伸到城门,通向城内。

“朝天门,大码头,迎官接圣,一句民谚就说明了朝天门的地位。”秦廷光说,图上所绘的朝天门符合历史,据清代有关图经记载,朝天门建在江崖高处,门外是下到码头的长坡,远看十分雄伟,城门为双层结构,正门之外还有瓮城。

为了突出朝天门的雄伟,秦廷光在作画中三易其稿。秦廷光说,他的第一幅朝天门远处有涂山,朝天门在江边一片吊脚楼的簇拥。“我觉得应该突出古渝雄关的位置,在第二稿中直接抹掉了涂山,朝天门位于画面的正中间,江上船只往来。”

后来,秦廷光认为还应该突出朝天门码头的繁华,体现在重庆人心中的地位。所以第三稿,江面上不仅船只往来频繁,朝天门码头也人来人往,人们一步一步爬上陡峭的石梯,穿过朝天门,进入重庆城。

因为朝天门的特殊含义,秦廷光这幅朝天门还收录在了《记忆中的老重庆》首页。

还要画重庆古镇

秦廷光不光画城门,在走访、作画过程中,以及在画册中还给别人讲老城门的故事。

比如,朝天门的城门原题有古渝雄关,早年因城市扩建,朝天门成为第一个被拆的城门。太平门城内是重庆府署和巴县衙门所在,是全城的政治中心。通远门是十七座城门中重庆城通往外界唯一的陆路通道,金紫门因旁边的古庙金紫寺而得名……

这些年创作的老重庆《乡愁铜梁》《记忆中的老重庆》都出版了。秦廷光说,“作品反响很好,不少看了作品的老朋友时隔几十年都联系上了,我们还一起去湖广会馆、东水门看了看。”

去年底,秦廷光的故事被重庆卫视拍进了纪录片,他被称为寻城中“最美的青春”。

“只要能动,我还继续画下去,让更多人了解老重庆文化。”目前,秦廷光正在创作“铜梁龙”系列画册。秦廷光说,他还想踏遍重庆的古镇,用手中的画笔将古镇美景及古镇的生活场景展现出来,还有一些即将消失的老行当。