1949年,父亲正读大四,面临毕业。家境的艰难,学业的前途,都在父亲考虑之中,也正在寻找解决途径,探寻下一步出路。父亲向老师陈梦家讲述自己的身世处境,也讲述如何由热心同窗介绍得到教外籍研究生佛教史职位。

今年上半年,有朋友发来两封父亲致陈梦家的信函,一封是“梦甲室存札——陈梦家及其友朋往来信札展”的手迹图片,一封是某拍品的释文。联想到去年年底出版的《周汝昌师友书札手迹》里,恰好也有一封陈梦家写给父亲的信,这三封信,引起了我的好奇与兴趣。

我还未见到父亲撰写有关陈梦家先生的文字。不过经梳理查找资料,最终还是发现了一些蛛丝马迹。

2005年12月18日这一天,父亲午休起来,照例让我给他读报纸。那时父亲一只眼已经失明,另一只也视物不清了。和往常一样,我展开报纸先读几段新闻,然后再翻找文化方面的消息。当翻看16日的《文汇读书周报》时,一眼即看见“缅怀赵萝蕤大姐”的大标题,而且是很长的一整版。因为父亲曾经在文章里多次提到过赵萝蕤,想必他会感兴趣,我马上读了起来。

没想到父亲听罢,十分感慨。他讲起自己在燕京大学读书时,很受赵萝蕤(Prof.Lucy Chao)的器重,还曾做过她的助教。

父亲又谈到自己的诗作曾借给赵萝蕤的爱人陈梦家和她的父亲赵紫宸,而且自己和四哥抄录胡适的《甲戌本》也被陈梦家和赵紫宸借阅过。后来父亲到成都教书,也是由赵萝蕤、孙正刚开具证明,证明父亲是以燕京大学教师身份而去的。父亲说:这些我都是很感恩的……这些事情不告诉你们,将来都没有人知道了。

第一封信

父亲一生两次进入燕京大学读书。1940年初入燕园,1941年之冬,即遭日寇封校遣散。1947年,当父亲第二次踏入燕园,已身世沧桑,年华老大,步而立之年了。此时的父亲,朝气难回,伤情易触。他曾独坐在燕园岛亭背石桌写下一首五言律诗:

林湖非不美,至美转无名。

双表真成鹤,孤钟已是僧。

愁来乘静隙,梦起续尘形。

独坐谁相伴,斜阳竹一茎。

此时的燕大,早已名师散尽。当年与父亲一起读书的同学大半均已毕业,有的已成为老师,于事业方面亦各有安身立命之所,而父亲却还是名学生,于心耿耿。父亲说那时他所听的课,实在打不动他的心灵,他在给老师顾随先生的信里诉说:所学西文学格格甚遥,“教者言之质且浅”,自然父亲要另寻自己的“境界”。那时,父亲虽身在西语系,课余必到图书馆去看书,看洋书,也看古籍,而且已经作起“考证”文章来了。

就在此时,也就是1947年10月,刚从美国返国的陈梦家在燕大开了一门文字学课,父亲前去听课,感觉很不错,即选修了这门课程。这样,父亲成为陈梦家的学生,他们也由此熟悉起来。

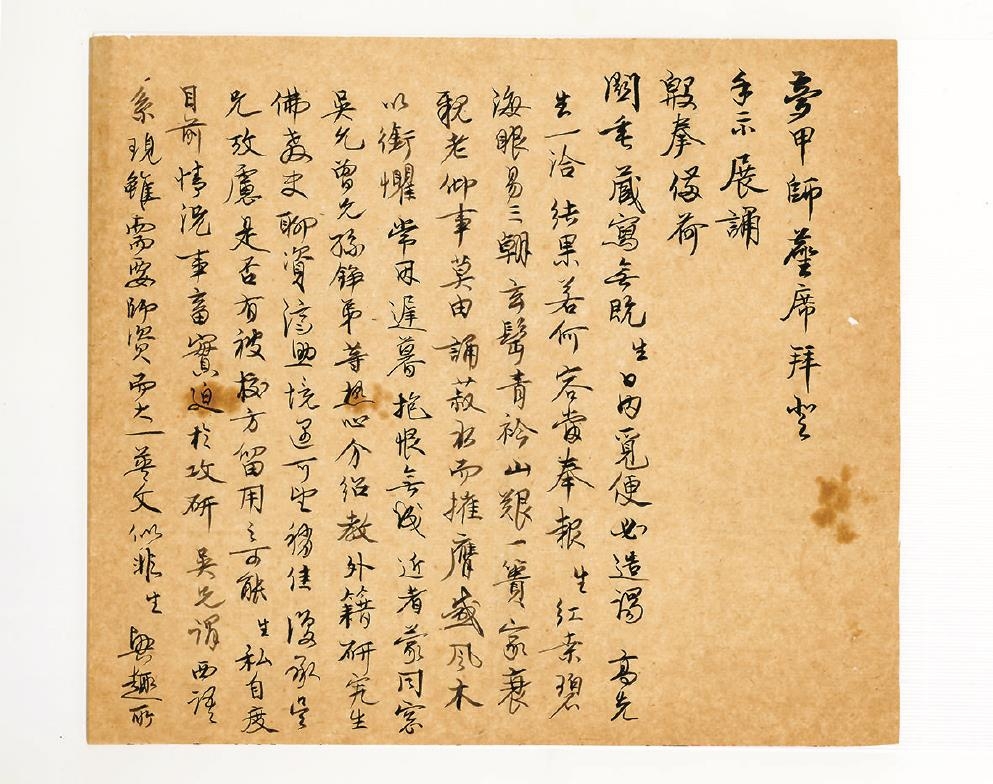

1949年,周汝昌致陈梦家信 方继孝提供

1949年,周汝昌致陈梦家信 方继孝提供

我们先来看看此次澄心堂梦甲室存札展中父亲致陈梦家的信,内容如下:

梦甲师麈席:

拜登手示,展诵殷拳,备荷关垂,藏写无既。生日内觅便必造谒高先生一洽,结果若何,容当奉报。生红桑碧海,眼易三朝;玄鬓青衿,山艰一篑。家衰亲老,仰事莫由。诵菽水而摧膺,感风木以衔惧。常因迟暮,抱恨无成。近者蒙同窗吴允曾兄、孙铮弟等热心介绍,教外籍研究生佛教史,聊资济助,境遇可望稍佳。复承吴兄考虑是否有被校方留用之可能,生私自度目前情况,事畜实迫于攻研,吴兄谓西语系现虽需要师资,而大一英文似非生兴趣所钟,难施所学。此外可能则为哈燕社作研究或迻译工作,或专授外籍研生研读古文旧籍最为适宜,因现时校中尚缺一特别为照顾外研生而设之部门或人位也(此次教佛教史,吴兄谓照理应由学校雇聘,兹因某原因只算私人补习),此节吴兄等虽未免过期,而生闻之颇亦心动。伏念吾师爱我最深,嘘植未遗余力,若陆先生、聂先生之前,能为生相机从旁进一言否?脱因鼎重,实借玉成,则衔感铭篆者岂弟生一身而已耶?以上不过设想,倘无希望,则生决奋力续研,以期不负所望。恃爱奉渎,种种不情,统希不罪而怜之,至幸至感。专肃奉覆,并颂教祺!不庄。

受业周汝昌顿首再拜

十月廿六日

父亲自1940年入燕大文学院,即以学绩优良,家境清苦,获领助学金。至1947年父亲再入燕园时,已经历八年丧乱,老父古稀,家境确属清寒,父亲再向梅贻宝院长递交请领助学金书,梅院长在申请书上批道:“素不相识,但文字绝佳人才也。”再次批准了助学金。

这样一说,就可以理解父亲为何向陈梦家讲述自己的身世处境,又为何讲述由热心同窗介绍得到教外籍研究生佛教史职位的缘故。此信未落年代,但可以判断是写于1949年。那时父亲正读大四,面临毕业。家境的艰难,学业的前途,都在父亲考虑之中,也正在寻找解决途径,探寻下一步出路。

彼时父亲教外籍研究生佛教史,这个美国留学生即Arthur Link(林阿释)。林阿释研究的主题是中国佛教史,具体工作是要译《高僧传》。而这项研究的必修是汤用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》。汤著用的是文言,文体考究,词义典重深奥,又是佛家的事情,全是专门术语。林阿释当然是“啃”不动的,就托人找到父亲。林阿释后来很有成就,也很有名望,他非常感动,写信给父亲说:“自从你来这儿以后,改变了我对前程的展望计划。”这份外教工作,既解决了外国研究生的需求,也改善了父亲的境遇。

父亲后来还作过西语系外籍教授包贵思(Miss Grace Boynton)的课堂及改卷的助教,这些工作不仅使父亲受益匪浅,且缓解了父亲生活上的窘况。

父亲当时对留校教大一英语不感兴趣,希冀“为哈燕社作研究或迻译工作,或专授外籍研生研读古文旧籍”。父亲希望老师能在陆先生、聂先生之前为自己从旁进一言。“伏念吾师爱我最深,嘘植未遗余力”,看得出,陈梦家对父亲关怀有加,父亲则感激不尽,二人绝非一般师生之谊。

父亲与陈梦家的夫人赵萝蕤也有交往,也曾为其做过助教。有一次包贵思邀请父亲去她家晚餐,见面之后,即取出paper(卷子)给父亲;上面用铅笔写了几行字:“这份卷子所凭值的,不是一个分数,而是教师的一鞠躬!”(What this paper should gain is not a grade,but a bow from the teachers!)当父亲拿回来再翻看各页时,发现这卷子已由赵萝蕤女士看过。赵萝蕤的父亲赵紫宸当时是燕大神学院院长,父亲拜会过赵紫宸。赵紫宸赠送给父亲一册自己的《雨工牧子诗铎》,他在扉页上题记作“汝昌先生存 三十八年四月十八日”。

陈梦家是有名的诗人,父亲自幼也喜爱韵语,且写过很多诗作,有很多诗集,如《细雨簷花馆词》《燕园集》《胜利集》《沦陷集》等等。父亲能与陈梦家和赵紫宸交流诗作,正是他们诗人的气质、教养与精神的相通之故。

父亲在信的末尾说:“以上不过设想,倘无希望,则生决奋力续研,以期不负所望。”1950年1月,父亲报名燕京大学研究所,2月,父亲已经拿到了燕大中文系研究院的入学证。

第二封信

再来看第二封信:

梦甲师:

承索拙稿,本可以立即奉去,奈该物前此已为一至友持去,为日已多。生亦正思籍此取回,因去函说明原由,请其送还。乃今日得覆,谓该物已转入第三人(亦系至友),该君与出版家稍有瓜葛,意欲印行,正在审读中,一时不能交回去。此事并未预(兆),生之意见□吾师知。私意该物□随未必有人皆印行,不(过)一谈而已。然一时竟不能索回,师多次嘱(询)及此,仍不能送上,实深罪疚,恐未明委曲,谨以奉闻,乞谅至幸。一竢何时取回,即当携去。请勿念。专上,并候节祺!不庄。

生 汝昌再顿首

庚寅中秋前夕

此信落款为“庚寅中秋前夕”,与上一信相隔整整一年。其间当有其他往来书信,目前尚未发现。

由于父亲在1947年12月发表了“曹雪芹生卒年之新推定——《懋斋诗钞》中之曹雪芹”一文,后与胡适先生有了交往,父亲从胡先生那里获益匪浅,又得他指示途径,这样父亲的“红学”基本路向和研究方法,都有了初步的、较为扎实的奠基工作成果。父亲由此走上了治红之路,其《红楼梦新证》(初名《证石头记》)亦已经开始创稿。

1949年,父亲在读大四,他早早定下毕业论文题目:“An Introduction to Lu Chi’s Wen Fu(陆机《文赋》的英译)”,因为论文需要早点妥当安排,所以父亲忙里“偷闲”,一刻时间也不能浪费,努力研《红》不辍。

9月,父亲撰写完“真本石头记之脂砚斋评”一文,至12月,此文得以在哈佛燕京学社的《燕京学报》37期发表。父亲在文章的最后透露:自己将有一部《证石头记》(即《红楼梦新证》)之愿。文章一经发表,立即引起不小的反响。老同窗黄裳,时任上海《文汇报》编辑,很快就把这篇文章的第二节“脂砚斋是史湘云”发表在《文汇报》磁力版,于是大江以南无不以为是石破天惊之论,纷纷报函与《文汇报》问长问短,甚盼得见《证石头记》的详情。

陈梦家注意到父亲的这篇文章(《燕京学报》37期父亲文章的后面,便是陈梦家的“六国纪年表考证下篇”),向父亲索稿,就是《证石头记》书稿。陈梦家和赵紫宸向父亲借阅抄录的胡适《甲戌本》,也应是在这一时期。

另外,可参阅1950年9月7日黄裳写给父亲的信,似可作为对致陈梦家信的内情。现摘录如下:

玉言兄如握:

前奉手札,未遑即复。《脂砚》一文已由弟将其中最重要之第二节揭载《文汇报》磁力版,并已致函《燕京学报》洽商,谅无问题。该文载后江南读者大为震惊,皆以此为惊人发现,兹剪《亦报》一短文奉览。读者更多投函询及《证石头记》一稿,请《文汇报》商兄连载者,可见受人重视之一斑也。弟连日遇出版界友人,亦多商及此书出版事,尚无结果。苟能得吾兄原稿一读,当更易于着手也。《文汇报》近连续刊载论红长文,大有红学复兴之势,亦一胜事。俞平伯曾写两文,然渠未见燕大所藏脂评,所见不广,只论校刊字句尚细密耳。颇拟恳兄将《证石头记》中最精彩之篇章衍为小文,如大函所言,于弟所编之副刊上零碎发表之,当可获得江南读者之重视。北京文物局长郑振铎,出版总署副署长叶圣陶皆极熟悉之朋友,弟可致函介绍,公家如不能出版,开明书店当可出此书也。……匆此,即祝刻安!

弟鼎昌顿首

九、七

第三封信

最后来看第三封信,这是我唯一亲见的一封,时间为1950年12月24日之后。所以如此判断,是因为陈梦家使用的信封乃他人写给赵萝蕤的,封背邮戳所示时间如此。函虽寥寥数语,却与父亲致陈梦家第二信紧密关联。

陈梦家致周汝昌信(时在1950年12月24日后)载《周汝昌师友书札手迹》

汝昌同学:

奉还尊稿,请检收。此次所见较前更为整齐,甚盼能出版也。天津某君用毕后,仍请见假。匆此,即请学安!

陈梦家拜

《燕京学报》第37期刊发父亲“真本石头记之脂砚斋评”后,文怀沙很快读到了。他于1950年10月10日写来一封信,说因此文欲见父亲,特为冒着溽暑去燕京一次,可惜未能见到,并在信末附上地址。父亲的《证石头记》于1950年已经基本成稿。陈梦家还回的书稿,正是《证石头记》。

《红楼梦新证》(棠棣出版社,1953)

1951年11月父亲被四川成都华西大学聘为文学院外文系专任讲师。1952年4月,入华西大学执教。1953年9月,《红楼梦新证》由上海棠棣出版社印行问世。

父亲与陈梦家师生之间肯定还有不少书信往来,衷心期盼有新的发现,新的消息传来。

作者:周伦玲

文:周伦玲编辑:陈韶旭责任编辑:李纯一

转载此文请注明出处。