陈志武教授

编辑部:陈教授您好!很高兴您能接受我们的访谈邀请。许多朋友都知道,您在经济与金融领域已经取得了丰硕的研究成果。近一二十年来,您又将眼光投向了历史与文化领域。最近,继《金融的逻辑》《财富的逻辑》等书之后,您又出版了新著《文明的逻辑:人类与风险的博弈》(中信出版社,2022年。以下简称《文明的逻辑》),对人类文明的变迁做出了饶有新意的论述,引起学界的重视。请问,就您的学术经历而言,是什么因素促成了这样一种转变的产生呢?

《文明的逻辑:人类与风险的博弈》

陈志武:主要是兴趣使然。20世纪80年代,我从计算机工程转到经济学,就是因为对人类社会的兴趣。二十年前我把研究对象从发达经济体转向中国等正快速变迁的社会,然后又延伸到经济史、社会史的话题,包括量化历史研究,这一系列拓展都是兴趣驱动。我想搞清为什么中国与其他国家不同,往早期历史追问,于是就有了《文明的逻辑》这本书。

编辑部:您在书中专门定义了“儒家文明”,认为这是一种“自夏商周以来的各种儒家文化、礼制、婚姻、家庭、宗族、社团、经济、政治、技术等创新的集合,是过去陆续推出并被传承的众多创举的有机整体,这些创新作为整体建成中华社会的规则与秩序”,这与许多研究者将儒学视为一种思想学说是不同的。

陈志武:儒家的确是一套思想与文化,但更是一种实践。或者说,儒家的目的在于实践,是先有了某种规范人际关系、建立社会秩序的愿景,然后推出各种思想、伦理规则、行为规范甚至各式各样的文学艺术,去实现那种愿景、为愿景服务。许多同仁经常讲,儒家精深博大,怎么可以用婚礼习俗、家庭建构、族谱族规、祠堂祭祀,或由三纲五常、三从四德这些来加以概括呢?这不是太小看儒家了吗?我要说,其他只是为儒家愿景服务的枝节,而非内核。

中华文明内涵很丰富,而且不只是儒家,但一方面儒家不是到孔子时期才从零发明,而是孔子及其传承者对夏商周甚至更早的众多创举的继承总结,尤其是对西周秩序的继承;另一方面,在孔子之后的两千多年里,儒家吸收了其他流派的精髓,包括佛教、道教甚至基督教、伊斯兰教。

我注意到,这些细节不外乎是为了强化中国社会基于家庭和宗族的构建,增加族人之间的互信互助,使每个人更好达到安身立命。“修身、齐家、治国、平天下”为的是什么?难道只是为了思想而思想,为了审美欣赏吗?所以,我在《文明的逻辑》里强调,思想也好,文化也好,如果能流芳百世被代代传承,必然就有它“有用”的地方,特别是在古代社会,风险事件频发,生存挑战艰难,没有闲暇功夫浪费在那些“无用”的思想和文化艺术上。能够长久传承的思想和文化必具“有用”价值。

因为以前普遍把儒家只看成一种思想哲学,所以学界大部分是从哲学视角开展的研究,也有一些从文化学、社会学视角对儒家的研究,但始终鲜有从经济学视角对儒家的研究。在我看来,儒家经济学这一课急需补上,否则难以真正认知儒家的全貌。与其说儒家是一套思想体系、是一套文化体系,还不如说儒家更是一套经济体系,包括产权制度(家庭所有、宗族所有,非个人所有)、资源配置制度(长者决定一切,三纲原则,长辈先用、后辈晚用)和收入分配制度(长者决定一切)。作为思想体系、伦理体系、社会体系的儒家是为作为经济体系的儒家服务的。这些年,我跟同仁做了不少研究,就是要展示作为经济体系的儒家在历史上对中国社会到底做了哪些贡献。

“修身齐家治国平天下”

编辑部:因此,您强调儒家作为“中华社会的秩序”,就特别看重其经济功能。

陈志武:当然,我刚才说的“有用”不只是狭义的物质利益,也可以是对精神、对心理感受、对非物质生活而言的,包括对身心安全的贡献。从这个视角出发,我们来看孔子眼里的愿景是什么?我认为,是靠基于“义”组建的人际关系和社会秩序,实现人际互助、资源共享、风险分摊,而不是基于“一手交钱、一手交货”的货币化市场交易,也不是通过基于共同信仰的宗教组织,更不是通过国家权力强力配置资源的方式来最大化每个人的安身立命。中国历史上出现多次的“义利之争”就恰好凸显了儒家基于“义”建构社会与经济的愿景。夫子曰:“君子义以为上。”又说:“君子义以为质。”表达的就是这个意思。而儒家的“义”跟基督教、伊斯兰教的“义”十分不同,前者基于血缘亲疏、辈分先后、年龄长幼、男女尊卑确定一个人对另一个人的“义”,也就是通常说的名分等级秩序,而后者是基于对单一神的共同信仰。以前很多人知道儒家抑商,但未必理解抑商的根源在哪里,未必熟悉儒家希望基于“义”而非商业化交易达到互通有无的愿景。

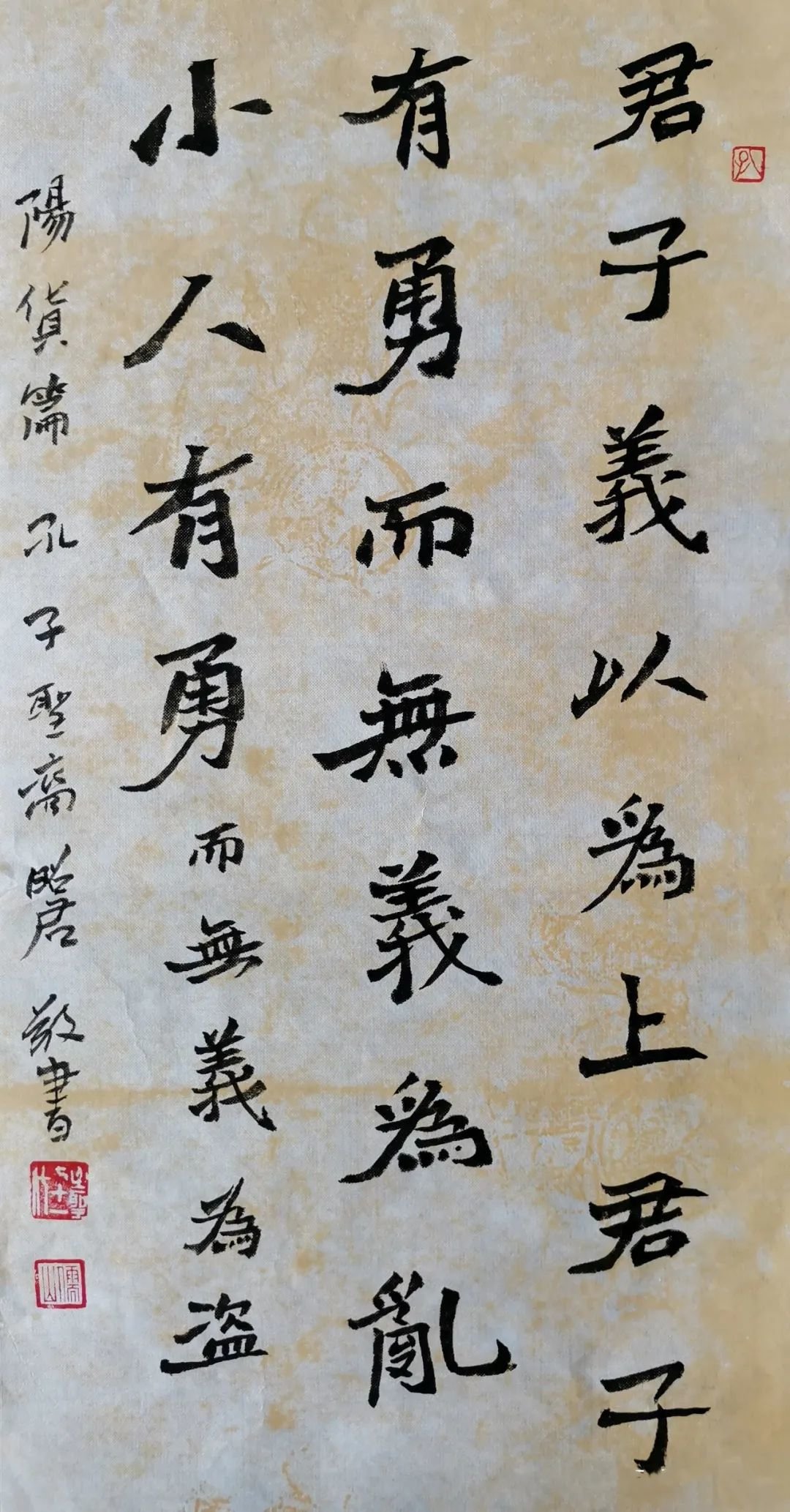

“君子义以为上,君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”

编辑部:这的确与既往研究的思路有别。而且,您在书中特意强调要破除唯生产力的思路,而另外提出了风险应对力的视角。

陈志武:你们知道,我是研究金融市场出身,而金融研究与教学里我们总是强调风险与收益,强调两个维度必须同时考虑,不能只顾其一。所以,当我看到经济史、文明史、人类发展史的著作普遍以物质生产力(生产率)作为尺子,去度量各社会各时期的文明“进步”程度,而忽视它们针对风险挑战所做的创举时,我就觉得很片面。毕竟,人类的苦难主要源自意外事件即风险,因为一旦风险事件把人类打入生与死的挑战,人就会变得不正常、不文明,包括抢劫、行暴甚至发动战争。在这些观察的基础上,我跟同仁开展了一系列研究。这让我看到,风险往往是人类苦难的源头,所以,风险应对能力一旦有了提升,文明化才能前进,是风险逼迫人类走向文明。

编辑部:那么,您从风险防范的视角重新评价儒家文明,更深层次的考虑有哪些?

陈志武:这主要是针对现有文献而发的,对儒家文明、基督教文明等的比较研究中存在方法论缺陷,过于依赖甚至只依赖生产率(生产力)这单一指标。这主要源于从18世纪末英国出现工业革命,到19世纪欧洲的物质生产力突飞猛进的经历,那些经历自然刺激了欧洲学者对跨文明研究、尤其是对中西文明比较的兴趣,比如黑格尔(G. W. F. Hegel)、韦伯(Max Weber)、李约瑟(Joseph Needham)、伊懋可(Mark Elvin)等,于是就有了“东方专制主义”“亚细亚模式”“李约瑟之谜”“高水平均衡陷阱”等学说,引发广泛讨论,大大丰富了我们对人类不同文明的认知。但由于刺激这些西方学者的研究兴趣的是工业革命带出的中西方绩效对比,所以,毫不奇怪的是,他们都从物质生产力角度出发,也就是每人工作一年能产出多少物质收入,或说劳动生产率、人均年收入,据此做对比、判断不同文明的“先进”或“落后”:如果你的文明中的人均收入高,那么就是先进文明;否则,就是落后文明。由此,近两百年关于人类历史、文明变迁的研究认知基本都基于生产率标准,并由此聚焦到科学技术的发展维度上,因为科技进步是提升物质生产力的主因:你的文明如果不能推进科技发展,你的文明就不行。这是“李约瑟之谜”的基本思路。

黑格尔像

问题也就出在这里,这种唯生产率论对许多传统文明是不公平的。比如儒家文明,孔子在《论语》强调“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,意思是最重要的不是在于物质产出的多少,而是在于分配,更在于人们的生活是否安全,包括经济安全、心理安全和人身安全。也就是说,儒家关注的不是依靠发展科技等去征服自然、提升物质生产力,而是建构好人际关系和社会结构、树立道德规范,由此理顺经济体制:如果通过名分等级秩序把人与人之间的互助合作和风险分摊问题解决好了,至少在每个宗族内的族人间实现了互助合作义务,那么,人们就会有生存的安全感,那还怕什么呢?社会不就安定了,暴力、战争不就少了吗?对于春秋时期的孔子而言,活得有安全感、社会稳定是何等重要呀,比拥有更多物质产出更加珍贵。孔子在高产出和低风险(高生存安全)之间选择的是低风险,这个选择贯穿到儒家文明的各个方面,尤其成为汉代以来的基本价值定位与社会诉求。按照今天人们熟悉的投资术语来说,在风险和回报之间,投资者既可以选择忽略风险、只追求最高回报,也可以选择追求最低风险、不在意回报;两种策略都可以是最优的,关键就看个人的风险偏好。儒家选择了后一种策略,即不在乎回报(物质产出多少),只在乎降低风险、生活安定,稳定压倒一切。

所以,在我们研究或比较不同文明时,不能只看物质生产力,也要看一种文明在风险应对力方面的创举,看它是否在伦理道德、人际关系、社会结构、宗教信仰、国家形态、商业市场、金融市场等方方面面做出了创举,强化了人际互助合作、提升各自应对风险挑战的能力,因为各文明可能在轴心时期就在物质生产和风险应对之间做出了完全不同的选择。物质生产力度量的是一种文明征服自然世界、改造自然世界的能力,而风险应对力度量的是其构建人的世界的能力,通过组建人际关系和社会结构改善应对自然风险和人造风险的能力。

杨伯峻译注《论语译注》

应该看到,人类如果历来只有“常态”生活,从来没有偏离“常态”的事件(即风险)发生,那么,人类就不会有苦难,也不会有暴力和战争;可是,自古至今,“非常态”时有发生,有气候的不正常导致旱灾水灾,有生态环境的不正常(比如病毒瘟疫、地震),也有人造的不正常(比如战争、革命),这些都给人类生存带来“非常态”,导致苦难、暴力和战争。常态下也有挑战(如,物质产出不够多),但那是锦上添花的问题,而非常态下的挑战往往是生与死的问题,性质远比前者更为严重。从这个意义讲,如何规避“非常态”即风险冲击,是工业革命之前人类的首要关注,是激励人类诉求规则秩序、催生文明进步的主要动力。儒家社会虽然在两千多年中并没提升征服自然世界的能力,人均收入基本没变,但,正是为了解决风险对生存的挑战,儒家才在婚姻、家庭、宗族和社会构建诸方面不断创新,带给中国人越来越安全的生活。

换言之,一旦我们不只是以物质生产力评判,而是也引入风险应对力这个标准,儒家在两千多年里给中国社会的贡献是显著的,我跟同仁的许多实证研究也证明了这一点。从这个意义上,我们基于风险应对力视角对儒家文明的历史绩效做评估,显然不同于韦伯、李约瑟、伊懋可、莫基尔(Joel Mokyr)等基于生产率的评估。当然,我也注意到其他一些传统文化也具备这一特点,它们对生产率的提升并不明显,但对风险应对力的提升有贡献。

乔尔·莫基尔著《富裕的杠杆:技术革新与经济进步》

编辑部:在这样的一种视角下,您对中国或者说儒家文明有关婚姻和礼制的方面给予了特别关注,您有什么新的发现呢?

陈志武:正如前面所说,《文明的逻辑》将儒家看成是一套经济体系,其产权制度、资源配置制度、收入分配制度都在礼制中得到具体的规定,而礼制中的行为规范是这些制度的执行和保障细则。比如,黄梅戏《天仙配》中的《夫妻双双把家还》把婚姻建立的家庭之生产单位、劳动分工、资源共享、风险分摊、情感交融功能唱出来了,但要具体做到、保证这些承诺的跨期可靠性,还需要借助《周礼》《仪礼》和《礼记》等儒家经典的支持,到今天也需要各种诗歌、小说、电影、电视剧等各类文化形态的传播和宣导,将经典三礼中的细则内化到儒家社会每个人的心底里,让他们任何时候一有违犯就深感内疚、无地自容。

除此之外,书的第四、五章也谈到迷信与各种风俗在保障婚约和人际责任与义务关系中所发挥的作用,包括在祠堂祖宗牌匾前的誓言跪拜,可以借助祖先神来保证婚约的稳定;也包括迎亲队的敲锣打鼓、新婚之夜闹洞房等习俗,以往只认为这都是为了热闹,而实际上,在以往婚姻属于纯民间事务,锣鼓声、闹洞房可以吸引尽可能多的观众观看,见证婚姻两方家庭家族之间对彼此的承诺,以加大两方在未来的违约成本,从而强化婚姻这种跨期承诺关系的可靠性,使双方族人对基于该婚姻的互助合作关系的前景更加有信心,增加对未来生活的安全感。也正是因为人类社会围绕婚姻关系做了很多文化、风俗与社会制度上的创新,才使得婚姻关系在近代以前,是所有人类契约关系中总体最牢靠的,所以,不奇怪,婚姻在帮助人们应对风险挑战中的重要性跟血亲关系有得一比。

编辑部:您提到婚姻在人类社会发展过程中的重要作用,令人想起《周易·序卦传》中那一段大家耳熟能详的警句:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错。”您在书中却认为这段话仅仅描述了外在的顺序,未反映背后的逻辑。这仍然是从风险防范的视角来观察的吧?

陈志武:虽然说这段话反映了人类社会发展的大致过程,但考古发现表明,在人类有夫妇、父子之前,也就是基于对彼此的权利与责任的正式婚姻与父系家庭制度出现之前,有长达几十万年的时间里是只有男女但没有我们熟悉的婚姻与家庭,到旧石器时期出现了一妻多夫婚姻的母系家庭,到新石器后期才形成一夫多妻婚姻的父系家庭。也就是说,在中国历史上,差不多到夏商时期这里说的“父子”关系、“君臣”关系才出现;而“上下”关系至少在距离现在五千多年前的仰韶时期就出现了,是人类进入复杂社会的一种表现。当然,更重要的是,《周易》没有谈到这些演化变迁背后的驱动力是什么。以前的解读更多是基于物质生产能力低下,人们在物质匮乏之下不得不通过人际关系和社会建构等方面的创新,去提升生产力,可是,按照那个框架去理解,中国和世界从公元前1000年到公元1800年工业革命的三千年里,人均年收入或物质产出基本没变,也就是说,儒家的努力、基督教的努力、伊斯兰教的努力都没能带来什么变化。

但是,如果我们从人类如何应对风险挑战的视角去解释《周易》所谈的内容,那么,就顺畅多了。比如,在旧石器时期或更早,人类物质产出太少、风险挑战又太多,人类最好的安排是既没有男女排他性的婚姻关系、也没有“小家庭”“家族”,因为那会把风险互助的范围变得太小,在太小的集体之内互通有无难以应对随时出现的风险挑战,基于“部落”群体来互通有无、风险互助相对更为可靠。在旧石器时期,男人外出狩猎,被动物咬死的风险很高,加上男人几乎每年要外出参战,死于战争的概率甚高,所以,子女和财产归母系而非父系,对后代的繁衍显得更为有利。可是,进入定居的农耕时代之后,因为可以跨期储存食物、重复种植养殖等,虽然物质生产能力没有得到明显提升,但生存风险大大下降,尤其是男人不再需要外出狩猎、战争频率下降,非正常死亡的风险降低。这不仅给“小家庭”、排他性更强的婚姻关系的出现提供了基础,而且也推动从母系向父系家庭的转型。再后来,也是为了应对战争风险、水利风险,而发明国家组织;如果“大禹治水”真有其事的话,中国最早的国家也是因水灾风险而立,由此也推演出君王的治理权。所以,风险视角更能讲清楚《周易》谈到的人类演变历程,仅靠人类追求生产力的视角是解释不通的。风险是人类文明化进程更重要的驱动力,至少工业革命以前的历史如此。

黄寿祺、张善文撰《周易译注》

编辑部:早期人类面对风险挑战,形成了多种社会组织,其中重要的一种就是婚姻家庭。您好像并不认为中国历史上的“一夫一妻多妾”制度与其他文明的“一夫多妻”制有什么差别。不过,妻妾在家庭中的地位以及她们所承担的责任与风险均明显不同,您如何理解这种不同呢?

陈志武:我在《文明的逻辑》中谈到,以前很多学者用“一夫一妻多妾”来表述中国的一夫多妻制,实际上是没必要的。首先要看到,即使今天各社会的“一夫一妻”制也是在细节上有差异的。比如,同样是“一夫一妻”制,中国社会中妻子的财产继承权和美国社会中妻子的财产继承权就差别很大,许多其他的婚姻权利也大为不同,但这并没让我们发明另外一个名词来区分中国式和美国式“一夫一妻”。其次,各社会曾经的“一夫多妻”制,都会对一房、二房、三房等的权利与义务上做出区分和规定,否则会出现太多纠纷甚至暴力;中国以前称一房为“妻”、其他房为“妾”,也是为了区分她们不同的权利与义务,这跟伊斯兰社会的规矩类似,但这些并不改变“一夫一妻多妾”就是“一夫多妻”的本质。

当然,更重要的是在20世纪之前,除了基督教社会之外,各农耕社会几乎都为“一夫多妻”制。这还是跟风险有很大关系,因为各农耕社会几乎都没有发达的金融市场和政府福利,大家都靠“养儿防老”解决生老病死风险的挑战,同时在20世纪青霉素等药物出现之前婴儿死亡率很高,四分之一小孩活不到5岁,所以,如果只有一个妻子,可能很多家庭最后都难以做到“病有所养,老有所依”,多妻就成为实现“多子多福”梦想的重要途径。比如,时到今日,还是有许多社会缺乏发达的金融市场和社会福利,所以,还是有一些社会法律上允许“一夫多妻”,尽管他们在观念上都知道“一夫一妻”已经是现代社会的主流。

青霉素

编辑部:婚姻与家庭实际上从属于广义的儒家礼制范畴。您花了很多篇幅来讨论中国礼制将家庭秩序扩散至全社会的历史功效。周朝的礼制,经孔子、孟子直至宋朝朱熹、明朝王阳明等儒家哲人和践行者的不懈努力,渗透到了社会各个角落。您似乎尤其看重宋以后礼制平民化这个过程?

陈志武:是的,宋代是一个关键的时段,其表现不只在宋明理学或理念上,更重要的是在实践上,尤其在儒家礼制下乡这一点上。在宋以前,儒家总体上还太形而上,是精英的哲学,跟草根平民的关系没那么广,也没那么深。但是,两方面的变革带来转型。首先,在隋唐,科举考试是世家贵族子弟的特权,宋代将其扩大到草根子孙,平民也有资格参考;而科举考试又以儒家经典为核心,这就激励各地平民子弟去研习儒家经典;虽然全国考上进士、举人的人数极少,但中举之愿望导致众人读经,直接推动儒家下乡。其次,宋以前,家谱、家庙、宗祠是皇亲贵族的特权,平民宗族不可为之,所以,对于普通老百姓,血缘宗族原来只是一个抽象的存在,族亲淡漠,宗族提供的避险互助功能甚微;在欧阳修、苏洵、范仲淹、朱熹等的推动下,草根宗族从宋代开始也可以修族谱、建祠堂、祭祖先、立义庄,不仅使宗族有了显性的物理存在,将族人紧紧凝聚一起,强化族内的风险互助与资源共享,而且把宗族转变为儒家文化最具体的体现,通过族长、祭祀和祠堂会聚传授儒家规范,影响到普通人生活的方方面面。其实,学者以前对祠堂和定期祭祖的重要性认知不够,这是朱熹《家礼》的创新;也许是朱熹当年在福建观察到那里的穆斯林每周至少到清真寺进行一次大聚礼,还有每天五次礼拜,可能由此让他认识到,正是由于清真寺这种物理载体和定期祷告,使穆斯林之间的凝聚力那么强;而相比之下,儒家宗族因为缺乏族人会聚场所,又没有族人的定期礼拜要求,故宗族不够紧密、凝聚力低,族内的互信互助就自然松散。当然,这些是我的猜测,但实际效果就是,朱熹《家礼》的祠堂指南和祭祀规范成了宗族建构的操作手册;特别是在明太祖朱元璋大举推广《家礼》之后,朱熹的贡献变得更加突出,把儒家愿景由思想彻底转变成具体行动,重构了老百姓的生活,明清时期中国人的风险应对力也因此达到新高。

《朱子家礼》

编辑部:宗族凝聚受到穆斯林礼拜的影响,这真是一个有意思的论点。无论如何,宋代以后,宗族的确在不少地区成为构建中国人生活场域的一种极其重要的社会组织。您前不久在《经济杂志》上合作发表了一篇文章(Zhiwu Chen and Chicheng Ma and Andrew Sinclair, “Banking on the Confucian Clan: Why China Developed Financial Markets So Late”, The Economic Journal, 2022, 132(644), 1378-1413.)也涉及这个问题了吧?

陈志武:是的,这项研究相当于做了以下实验:如果儒家普及的宗族真的像内部金融市场,让族人间真正做到可靠的资源共享、风险互助,那么,那些宗族发达的地区历来就应该对外部金融市场缺乏需求;而且在19世纪洋务运动引进银行、保险等现代金融后,那些地区应该对金融“洋务”表现冷淡。一个背景是,洋务运动开始之后,全国各地的热衷程度的确千差万别,这本身也引发我们极强的好奇:差别背后的起因是什么?

在具体研究中,我们借助明清期间各府所修的族谱密度(族谱总数除以府级人口)度量儒家宗族在该府的影响力:族谱密度越高,当地的宗族文化越强,宗族提供的安身立命风险保障应该越好;另外,我们用两个指标反映各府的外部金融市场发达程度:一是19世纪各地的传统钱庄票号密度(钱庄票号总数除以人口数),一是1897—1936年间各府的新式银行密度(银行总数除以人口),其中第一家新式银行——中国通商银行——始于1897年。

我们将284个府的样本分为弱宗族和强宗族两组。弱宗族地区是指1896年每万人的家谱数量低于284个府平均值(0.36)的府,而高于这一平均值的府则被定义为强宗族地区。当然,我们也排除了一些府级特征的影响。我们以五年为单位,比较这两组地区各自的钱庄票号和新式银行的发展数量。在图1中,我们看到弱宗族地区的金融业发展要明显超过强宗族地区。

为了减轻地理位置和经济发展不平衡所带来的影响,我们进一步排除了贵州、云南、广西、四川和甘肃这5个西部省份的样本。剩下的府级样本里,金融发展差别更加显著,如图2所示。

图1 强宗族地区和弱势宗族地区之间的

金融业发展对比(全部样本)

图2 强宗族地区和弱势宗族地区之间的

金融业发展对比(东部地区)

经过仔细的量化分析与检验后,我们发现,那些受宗族影响越强的府,不仅传统钱庄票号密度低,而且洋务运动时期建立的新式银行密度也低,甚至到了21世纪的今天,这些地区的人均银行贷款和基金投资也少,当地人有了可靠的族人互助后,对宗族之外的金融市场需求更低。严格的因果关系检验也支持我们的结论。在控制各地的地理因素、气候差异、收入水平之后,这些结论仍然成立。我们的研究也回答了为什么早在周朝就有借贷交易,汉代还有《九章算术》里的金融定价问题,但后来中国就是没有发展出现代金融市场。我想原因就在于儒家宗族和金融市场可以相互替代;尽管血缘宗族的范围小,在工业革命和大规模远程贸易出现之前,对小农时期的中国来说,儒家宗族所提供的风险互助水平可能差不多够用了。或者说,是儒家的这种成功,反倒成了外部金融发展的阻碍。

《九章算术》

编辑部:您认为这些工作大大提高了中国人的风险应对能力,那么这套制度的成本与收益比如何?您也提到宗族延缓了现代中国金融的发展。

陈志武:儒家的这些成就当然是以许多代价为基础的,这体现在几个方面。首先,是以牺牲个人自由和个人权利为代价的。在儒家哲人看来,每个个人只是名分等级秩序中的一个螺丝钉,从出生开始就被钉在一个名分上、一个年龄与性别秩序上,没有个人、只有家庭宗族这些集体,同时给你套上三纲五常等相关的儒家规则,没有自由选择,一直到死都不能改变、不能松弛。其次,正因为孔子选择了最小化人的生存风险、选择了稳定压倒一切,不在乎物质生产力的提升,所以,自汉代开始,尤其宋代以来,中国精英的注意力都放在精细化儒家秩序上,挖空心思推出各种规范人际关系、社会结构和国家治理的细则,儒家文化与体制创新占据了他们的时间和心思,而没有精力顾及科技创新、征服自然的创新,使生产率长久停滞不前,所以,就有了“李约瑟之谜”,机会成本很高。比如,根据《汉书·艺文志》统计的书目,汉代出版物中有23.69%是跟生产等有关的科技类书籍,唐朝下降到10%左右,宋朝进一步降到2.6%,明朝稍微有回升至4.1%;与此相对应的,汉代时儒家书籍占所有中文出版物的39%,到宋代上升到71%,明代更是占82%!尤其是,从宋代开始,因为科举考试下乡,各家子弟都要为考试而研读儒家经典,造成知识精英的关注不再重视新知识的发现,不再注重原创性知识发现,而是把精力放在诠释前人的儒家经典,都从事一遍遍重复炒现饭!

李约瑟

在工业革命、市场发展之前,儒家基于“义”的互助合作方式是没有办法的办法。如今,工业技术带来翻天覆地的变化,金融市场和商业市场也非常发达了,基于“义”的解决方式在成本和收益上不再合算,非市场化的互助合作方式也完成了历史使命。从洋务运动到今天,中国社会跟以前已经大为不同,加上人口流动大大增加,恢复、重建基于宗族网络的儒家秩序已经很难。

编辑部:尽管儒家在防范社会风险方面取得了一些成就,可是在社会经济发展这个问题上,儒家的成绩似乎并不理想。您考察了海上丝绸之路的发展,认为中国人从事海外贸易的本领远不及阿拉伯人和欧洲人。您将之归因于儒家安土重迁的保守思想不如其他文明富有开拓精神,“各自为政”的祖先崇拜不如一神教信仰有利于建立起较为复杂的信用体系。其详情如何?

陈志武:海上丝绸之路是这些年的热门话题,但很多人对其中的许多细节未必已经理解清楚。若说海上丝路起步于春秋战国,可是,一直到唐初,海道主要还是由南越、闽越、瓯越人以及东南亚商人主导;在阿拉伯穆斯林商人于公元7世纪后期来到南海之后,就很快取代华商,成为海上丝路的主角,这个局面一直维持到16世纪初天主教葡萄牙人到来之时。为什么阿拉伯人后来居上?他们具备什么优势?而从16世纪初开始,葡萄牙人基于国家出资模式和枪炮优势,战胜穆斯林商人,成为印度洋、南海、东海的主导者,这又是为什么呢?再到17世纪中期,海上丝路的主导权又发生变化,这次被代表新教文明的荷兰人夺得,荷兰人以私营股份有限公司的股份发行融资与风险分摊模式,战胜葡萄牙的国营模式;稍后,英国人也以同样方式来到海上商道,并与荷兰人一起主宰大西洋、印度洋、太平洋。

这些历程中,不同文明分别在不同时期加入,相互竞争较量,分别在各个时期胜出。这些经历留下一个折射中华文明跟其他文明磨合竞争的完美案例。为什么海上丝路霸主多次易手?这些问题在以前探讨不多。《文明的逻辑》第九章借助经济学和风险逻辑,从宗教尤其是一神教角度寻求答案:因为儒家不是一神教,没有唯一神激发华人远离故乡外出传教,探寻、征服未知世界;也因为儒家文明源自农耕、根于土地,对海洋无兴趣;甚至即使参与了海洋贸易,也缺乏唯一神帮他们建立跨期信用体系、最优分摊航海风险。儒家的风险互助范围以宗族为边界,融资容量和风险分摊能力受限,而伊斯兰教、基督教使信徒们能超越血缘网络集聚资源、分摊风险,其能力与规模就更上一层楼。

发展远洋贸易,首先需要“自己人”远走高飞,移居异国他乡,沿途建立信任网络。就这一点,穆斯林没有障碍,因为伊斯兰教《圣训》就鼓励信徒到远方定居传教,“死于异乡者,即为壮烈之死”(公元1303年刻在泉州阿拉伯裔墓碑)、“学问,虽远在中国,亦当求之”。在圣训激励下,阿拉伯人于唐初为了传教而千里远涉冒险来到广州、泉州;基督教也号召信徒四海为家,传播上帝福音,“这天国的福音要传遍天下,对万民作见证”(《新约·马太福音》)。相比之下,儒家不鼓励个人远行,《三字经》“父母在,不远游”,礼制非宗教,即便我们祭拜祖先为神,这些神只是我们陈家、王家、李家等专有的神;同时,儒家鼓励的是“千年归故土”“落土归根”。更何况,伊斯兰教的唯一神在清真寺祭拜,基督教的唯一神在教堂祭拜,所以,无论天下何方,穆斯林只要到清真寺就找到精神归宿,基督徒到教堂也找到精神家园,天下教堂一样;而儒家人的“祖先神”和宗祠只在故乡,异国他乡无法复制,更无法圆华人的“精神梦”。更多详情,在书中有仔细的论述。

《三字经》

编辑部:这似乎是延续并发展了韦伯《新教伦理与资本主义精神》的思路。

陈志武:从宗教和文化对经济行为、社会行为的重要性这一点上,是的,我的分析跟韦伯的有相似处。但是,我的分析主要以风险挑战作为解读文化、社会与组织创新的线索,并基于此来度量其实践绩效,而韦伯更多是从宗教教规出发,看教规的约束与解除对经济与社会行为的影响,也从新教改革之后看加尔文教规是如何激励信徒去追求财富的,并催生资本主义的兴起。在人类经济活动中,海洋贸易把经济活动的物理距离拉长到一个史无前例的水平,长距离贸易又把商业违约风险、融资风险、海上生命风险、异国他乡人造风险等带到新高,这也是为什么海上丝路历史为不同文明的比较研究提供了最好的场景,可以看出其他场景下看不到的文明差异。

马克斯·韦伯著《新教伦理与资本主义精神》

编辑部:既然异国他乡无法圆华人的“精神梦”,您如何评价华人在东南亚取得的成功呢?

陈志武:东南亚是对比研究不同文明的另一个场景。东南亚主要包括马来群岛(今天的马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、文莱等)、泰国、柬埔寨、越南,除北越受到儒家文化的建构之外,其他在公元前后都受到来自印度的佛教和印度教的影响,到12世纪后期马来西亚、印尼等社会开始接受伊斯兰教,但16世纪初之后的几个世纪里又受到基督教欧洲人的统辖,冲击其社会结构。在华人于南宋初期逐步流散到东南亚之前,佛教和印度教文化是这些社会的主要基础,但这些宗教的社会化组织程度很低,不仅远低于基督教和伊斯兰教,甚至也远低于儒家。

我在书中的第六、第九章谈到,那些流行于欧洲和中东的一神教通过频繁的祷告、礼拜和读经要求,还有定期的教堂、清真寺会聚,服饰、饮食和行为戒律,大大抬高信教成本,以此避免经济学讲的“逆向选择”问题,就是通过高昂的信教成本把那些只是为了得到信教的好处(比如,教会的风险互助与信任网络)但不真正信教的人排除在外;再就是,通过每周至少一次在教堂、清真寺举行的礼拜以及其他的聚会,让教友们更新对彼此的了解、降低信息不对称,以此减少“搭便车”带来的道德风险——也就是,由于教会和教友对遇难或其他不幸者提供援助,有时让受益者懒惰、不再自己努力做事前避险安排,而定期的频繁见面交往可以让教友们提前知悉并警告那些不再自食其力的人,由此确保教会作为风险互助体系的可持续性。可是,佛教就有严重的“逆向选择”和道德风险问题,因为佛教、印度教都没有严格的每周礼拜或其他频繁会聚的要求,信教的成本很低,所以,经常是有需要的人才去佛庙一拜,一旦没有求助需要了,这些人就与佛庙、佛教不再有关系;换言之,这些多神教对信徒的控制力十分低,信徒间的凝聚力和互信互助程度很低,对所谓信徒的生活和人际关系的建构也自然很少。相对而言,特别是在宋代朱熹、欧阳修、范仲淹的构建之后,儒家的社会组织化程度远高于佛教、印度教,通过宗族和同乡会把华人组织成一个个互信互助的群体,以各种方式降低“逆向选择”和道德风险问题。所以,华人因为国内改朝换代或者战乱而逃亡东南亚后,很多人在东南亚社会借助从中国带去的社会组织资源胜过基于佛教、印度教或伊斯兰教的当地人,掌控当地经济。有意思的是,虽然阿拉伯穆斯林从公元8世纪初开始取代华商成为海上丝路的主导者,但伊斯兰教从12世纪后期启动了“逊尼派复兴运动”,强调伊斯兰教对世俗政权的主导权即政教合一,使得从此昔日光辉不再。因此,虽然前面说到,在海上丝路历史中,儒家文明先是让位给阿拉伯穆斯林,后来让位与天主教文明、新教文明,但在东南亚传统社会里,儒家文明显然胜过社会组织化程度较低的马来文明。华人在东南亚的表现也印证了宋代儒士的贡献。

朱熹像

编辑部:许多学者将儒学作为思想来加以研究,而您注重从经济学的角度看待儒学对制度以及行为规范的影响,试图以此洞见历史事实之间的联系。这样做的确使您获得了不少新发现!那么,从方法论的层面来观察,您又如何看待这种方法在儒学研究范式发展中的作用与影响呢?

陈志武:我一直觉得,儒学研究如果要有新意、新认知,就必须走出从经典解读经典的研究范式,必须把20世纪以来的社会科学理论与方法引进来、把电脑革命带来的量化研究方法引进来,按照现在的时髦话说,就是儒学研究也要与时俱进,包括引进经济学的分析范式和量化方法。坦率讲,自从孔孟开始,两千多年里有过那么多代的儒学哲人,都是沿用从经典解读经典的方法,当然原来那样做可以理解,因为中国历来没有社会科学,更没有量化研究的传统,也没有出现过廉价的电脑。但是,今天的国学院学者们还沿袭从经典解读经典的范式,我不知道能在多大程度上超越前人,而且是两千多年的各路前人。为什么留着我们21世纪的社会科学理论与方法、留着电脑技术、留着那么多可以量化的历史档案不用呢?这些都是我们当代学人相对于前人的真正优势和机会。我真心希望有很多年轻学人从《文明的逻辑》这部书中看到应用社科方法、量化方法的好处与潜力。作为中国人,我们有责任更完整地认知我们的祖先留下的儒家文化和其他文化。虽然前人用的术语不是经济学或其他社会科学术语,但他们的文明创举在功效和目的上跟今天的无本质差别。

陈志武著《金融的逻辑》

编辑部:您这里提到将量化的方法引入儒学研究。近年来,量化方法在研究历史时取得了不小的成效,但在思想文化领域还较少应用,这可能与不同研究资料的数量和特性的差异有关。能不能请您进一步解释下量化方法在研究历史文化问题时的优势与局限性?借助在现代经济运行背景下产生的经济或金融方法来看待与之差别很大的历史问题,需要如何调整?

陈志武:在思想与文化研究领域,近些年实际上有所谓的“数字人文”研究,比如,利用电脑技术、大数据方法,通过跨区跨时间的词频变化等,观察人们在思想、观念、文化偏好等各维度的趋势,还有其他一些方法。数字人文跟量化历史都把研究假说通过量化数据来检测,包括把那些看起来不好量化的研究对象通过高度关联的可量化指标来代理,比如,前面谈到的用各府族谱密度来反映儒家宗族文化在当地的影响强度。但是,量化历史研究比一般的数字人文更强调对因果关系做严格的统计检验,以确保相关关系真的反映了因果,而数字人文一般停留在相关性分析层面,所以还有改进的空间。不过,人文研究现在也强调数据,这本身已经是很大进步。2013年我跟伦敦政治经济学院的马德斌教授、贵校(清华大学)的龙登高教授开始办一年一度的量化历史讲习班,已经办了8届了,最近因为疫情暂停,但以后一定会再继续,欢迎对思想文化的量化研究、对历史的量化研究有兴趣者明年初报名,届时会在上海交大举办。这个讲习班的目的就是让更多学者、学生知道怎么做数字人文、量化历史研究。

陈志武等主编《量化历史研究》

编辑部:谢谢您分享的信息,令人期待!很期待在这样的方法指导下,您和您的团队产出更多有关中外历史文化的研究成果。感谢您花时间跟我们畅谈!

[原文载于《国际儒学》2022年第4期,作者:陈志武,香港大学香港人文社会研究所;张涛,清华大学中国经学研究院;温方方,《清华大学学报》编辑部]

编辑:若水