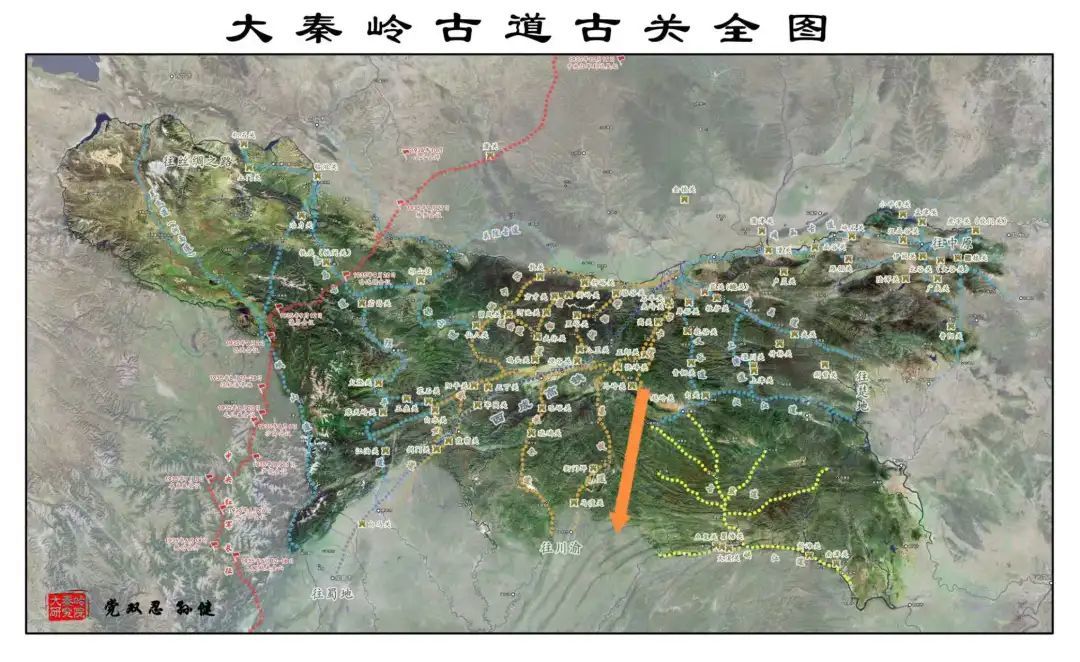

在中华大地的地理版图上,秦岭如巨龙横亘,而穿越大山的古道则是文明的脉络。当良渚先民铺设石块道路时,秦岭深处的氏族已在河谷踏出小径;当周南驿的青铜车軎在洛阳响起,秦岭古道正将巴蜀的铜料运往中原。这些跨越秦岭的道路,不仅是连接关中和蜀地的物理通道,更是中华文明突破地理屏障的精神象征,在三千年历史中刻下"逢山开路"的永恒追求。

一、先秦:凿山为径的文明启蒙(前2000年—前221年)

(一)秦岭古道的早期探索

秦岭北麓的考古发现显示,新石器时代晚期已出现沿渭河谷地的狩猎小径。商周时期,先民以"火焚水激"之法在秦岭峭壁开凿陈仓道,利用岩石热胀冷缩原理形成裂隙,为后来的栈道修建奠定基础。西周时期,褒斜道开始形成,这条沿褒水、斜水河谷的通道,成为关中和蜀地最早的交通线,《史记》记载其"栈道千里,无所不通"的雏形。

(二)周道与秦岭的文明对话

西周"周道"系统延伸至秦岭北麓,以成周(洛阳)为中心,通过崤函古道连接关中。考古发现的周南驿车马器与《周礼》"遗人掌委积"制度,显示秦岭东麓已纳入国家交通网络。战国时期,秦国在秦岭主脉开凿金牛道,据《蜀王本纪》记载,秦惠王以"五丁开山"的传说,命工匠用烈火焚烧、冷水激泼的方法破岩,使秦岭天险变为"蜀道难,难于上青天"的最早征服对象。

二、秦汉:帝国血管的铁血铸魂(前221年—220年)

(一)秦岭古道的军事拓荒

秦始皇统一中国后,下令整修秦岭古道,其中驰道支线经武关道连接荆楚,宽达10-30米的夯土路基至今仍有遗存。蒙恬虽主修秦直道,但其"堑山堙谷"的工程理念也应用于秦岭栈道——陈仓道上的"暗度陈仓"典故,正源于汉初韩信利用秦岭古道的军事机动。汉武帝时期,傥骆道被正式开辟,这条穿越秦岭最险峻地段的道路,成为汉中与关中的捷径,虽"其路险恶",但行军速度较其他道快三日。

(二)丝路与秦岭的物质交换

张骞通西域后,秦岭古道成为丝绸之路的重要支线。蜀地的丝绸经祁山道运往西域,而西域的良马通过萧关道进入关中。1984年安康石泉出土的汉代"鎏金铜蚕",其丝线很可能经秦岭古道来自巴蜀,印证了《史记·货殖列传》中"栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口"的繁荣景象。

三、隋唐:丝路烽烟与运河帆影(581年—907年)

(一)秦岭古道的文化熔炉

唐代是秦岭古道的黄金时期,子午道因靠近长安,成为官方驿道的核心。天宝年间,为运输荔枝,唐玄宗下令整修子午道,据《新唐书》记载,驿卒"一驿过一驿,驿骑如星流",使巴蜀荔枝三日内抵达长安。诗人杜牧"一骑红尘妃子笑"的名句,正是秦岭古道高效运输的文学见证。

(二)栈道技术的巅峰

隋唐工匠将秦岭栈道发展至极致,褒斜道上的"连云栈"采用"石栈"与"木栈"结合:在悬崖凿孔插入木梁,上铺木板,外立栏杆,下临深渊。1975年考古发现的褒斜道石门隧道(高1.6米,宽4.2米),是世界上最早的人工交通隧道,其"火烧水激"的开凿技术,比欧洲早两千年。

四、宋元:茶马互市的文明对话(960年—1368年)

(一)秦岭古道的商贸转型

宋代因与西夏对峙,秦岭古道成为军事与商贸的双重通道。陈仓道上,宋军设置"摧锋军"驻守,同时允许商人"以茶易马",形成"兵民共用"的交通模式。《宋史·食货志》记载,蜀茶经秦岭古道运往西北,年交易量达百万斤,换取的战马充实了宋朝骑兵。

(二)宗教与古道的交融

金元时期,秦岭古道成为宗教传播的通道。全真教创始人王重阳自终南山出发,经蓝武道传教,其弟子丘处机沿骆谷道北上,在沿途修建道观。今秦岭北麓的楼观台、重阳宫等道教圣地,均因古道而兴盛,形成"道随路兴"的文化景观。

五、明清:关隘烽烟与古道余晖(1368年—1912年)

(一)秦岭古道的军事防御

明王朝在秦岭设置"四关九驿",其中武关、大散关等关隘构成防御体系。闯王李自成曾沿商於古道进军北京,《明史》记载其"破武关,直抵西安"的军事行动,充分利用了秦岭古道的隐蔽性。清代在傥骆道设置"塘汛"(军事据点),每十里一塘,驻兵防守,至今仍有"塘房村"等地名留存。

(二)商帮与秦岭的经济网络

明清时期,秦岭古道成为商帮的生命线。晋商经秦蜀古道将山西铁器运往四川,换取蜀锦;陕商则沿陇右道将茶叶运往西北。秦岭中的荆紫关因地处豫、陕、鄂三省交界,成为水陆转运枢纽,至今留存的山陕会馆碑刻记载:"南船北马,总集百货",见证当年"日过千帆,夜泊万商"的盛况。

六、当代:蹄印之上的文明重生

(一)秦岭古道的活态保护

2016年,陈仓道宝鸡段被列为全国重点文保单位,其留存的72处栈道孔眼与摩崖石刻,成为研究古代交通的实物资料。2020年,陕西启动"秦岭古道申遗"项目,将子午道、褒斜道等古道系统整合,展现中国古代山地交通的完整体系。

(二)古道精神的现代延续

秦岭古道的"逢山开路"精神在当代继续发光:穿越秦岭的西成高铁(2017年通车),在隧道中重现"蜀道难"的征服奇迹,其134公里的线路有93%为桥隧,与古代栈道的工程哲学形成跨时空呼应。而"秦岭古道文化旅游带"的规划,将古道徒步、考古体验、生态旅游结合,使千年古道成为连接传统与现代的文化走廊。

秦岭古道的每一道车辙、每一处栈道孔眼,都是中华文明与山地对话的印记。从周秦的"火焚水激"到隋唐的"连云飞栈",从宋代的"茶马互市"到今日的高铁穿隧,人类在秦岭褶皱间寻找通道的努力从未停止。这些道路不仅是交通遗迹,更是一种文明态度的象征——面对天险不退缩,遭遇阻隔思连接。当无人机掠过秦岭连绵的隧道群,那些嵌在崖壁上的古代栈道与钢铁桥梁交相辉映,共同诉说着一个真理:文明的高度,永远取决于跨越屏障的勇气。

2025年7月12日于磨香斋。

作者:党双忍(文中图片由作者提供)