线下商业的生命力

日本消费类行业(必需消费+可选消费)在日经225指数中占比20%以上,前十大市值公司,有4家消费类企业(丰田、索尼、迅销和任天堂),消费类龙头同样是日本市场的核心资产。

这个系列主要分析全球主要国家股市的核心资产,本文为“日本消费篇”,前两期分别为:

印度篇:《印度人只会搞IT?错!他们的消费文化更魔幻 》。

日本商社篇:《跟着巴菲特买日本“五大商社”,能赚钱吗?》。

很多到日本旅游的中国人,都会惊讶于日本线下消费的繁荣——即便日本的网络购物和电子商务同样很普及,东京的百货商场依然人头攒动,小巷里的百年老铺排起长队……在电商当道的时代,线下商业的生命力究竟从何而来?

当然,我们也可以这样解释,1990s后,全球零售商业模式的创新主要来自互联网领域,而日本自泡沫经济破裂后错失了互联网的时代机遇,没有出现类似中国线上对线下消费的挤压。

一个国家消费产业的发达程度,与零售业态的丰富有直接的关系,而零售又是消费中最容易发生创新与颠覆的领域,日本错失互联网,却在线下零售方面始终保持创新,诞生了便利店、百元店、硬折扣、二手店、专业连锁、SPA等诸多商业形态,同时在新零售方面诞生了优衣库这一类世界级企业。

但更深层次的原因,日本线下消费的发达,与日本消费文化特征、日系企业的特征,有直接的关系。

本文将从线下零售创新这个相对少见的视角切入,分析日本消费企业的特征,以及这些特点背后的社会消费心理。

零售创新极简史

1970年代以前,主导零售形态变迁的是美国,共计发生过4次大的形态变化,每隔20年就有一次,包括:

1800s中后期~1900s初:乡村杂货店+邮购目录,代表企业:西尔斯公司;

1900s~1950s:城市+百货公司,代表企业:梅西百货;

1950s~1970s:郊区化+大型购物中心(Shopping Mall),代表企业:Simon Property Group;

1970s~1990s:折扣零售+大卖场时代,代表企业:沃尔玛、Costco。

但到了1970年代以后,随着日本经济奇迹和国民收入的增长,零售业变化的中心到了日本。

1970年以前,日本最流行的商业形态是城郊的GMS(大型综合商超)和市中心的购物中心,前者品类广泛而性价比高,连锁运营和自助服务降低成本,但这一业态对于注重服务体验而且高度城市化的日本人来说,并不友好,特别是年轻人,他们的消费场景碎片化,追求消费的快速可达。

1979年,伊藤洋化堂将美国的7-ELEVEn引入日本,并进行了本土化改造,日本第一个真正意义上的商业形态创新——便利店出现了。

便利店的几乎是为日本人度身打造的商业形态:

位置在住宅区附近,符合日本高度城市化居住的特点;

300平米以下的小规模店铺、日常生活用品为主,与大超市错位竞争,满足日常生活要求;

自动服务,24时无休,符合日本人注重服务细节的特点。

7-ELEVEn的社长将其总结为“合适的商品,在合适的时候,准备了合适的数量”。

电脑管理系统和POS终端的发明,也是为了便利店而生,便利店在商业上的另一个贡献是将“加盟模式”的优势发挥到极致,品牌方主要承担货品开发、供应链管理、物流配送,并帮助几千家加盟店管理自己的进销存,实现高效配送,达到品牌要求的统一标准,尽可能减少商品积压和库存。

凭借庞大规模、对加盟商的精细化管理,品牌方面可以不断在少量SKU中开发爆品,并导入各种周边生活服务,买票购卡、打印拍照、ATM、快递收发、生活缴费,几乎无所不能。

便利店成为日系商业最经典的业态。

日本的第二个创新业态是专业连锁,即把大卖场中市场空间最大的品种,比如家电、服装、家居、化妆品等,单独拎出来,做成专业连锁店,相对于大卖场,提供更丰富的SKU,并且以终端向产业链上游延伸,以降低成本、提高供应链反应速度,并且开发细分市场的新品。

其中最有名的就是药妆店,从早期的药店演变而来,品类上药品、化妆品和日用品的比例保持在3:3:4。在商业模式上,药妆店用药剂师的资源壁垒去维持药品的高毛利,用药品化妆品的毛利去贴补日用品,再用日用品的低价吸引人流,形成商业闭环。

第三个线下零售的业态创新,是诞生于石油危机时代的尾货店和硬折扣店,在经济繁荣期磨合商业模式,到了经济泡沫破裂后,出现了高速增长。

尾货店早期的经营模式是收购倒闭企业的尾货库存,被称为“泥棒市场”(泥棒即小偷的意思),尾货有特定消费者,生存无忧,但因为品质太差,企业很难发展壮大。

曾经进入这个赛道的唐吉诃德,开第一家店时,受尾货店的启发,创新性地在店堂内采用了无序摆放的模式,把尾货和正价商品混在一起,给消费者“淘到宝”的惊喜,开创了“全场折扣”的全新商业模式,并利用满店的夸张折扣海报,创造出到处都有便宜可占的感受。

这样一来,虽然价格低,但进入的消费者并不完全是为了买廉价商品,唐吉诃德还引入了各种餐饮、娱乐业态,24小时营业,创造沉浸式消费体验。

到了泡沫经济破裂后,市中心物业价格出现大幅下降,唐吉诃德开始在市中心扩店,同时收购失败的商业中心改造成硬折扣形态,唐吉诃德的成功有一半源于对商业地块价值的判断和改造。

第四个零售业态创新是“百元店”,代表企业是大创。

同样是从尾货店、次品店开始,大创对当时的“百元店”形态进行了一番改造,提升了部分“高惊喜度”产品的品质,并引入一些成本高于百元的大众商品,打造“高性价比”的形象,利用不同毛利产品的搭配盈利。

大创品牌渐渐从一堆百元店中脱颖而出,在渠道形成优势后,又向上游供应链发展,产品渐渐OEM化,并且把50%以上的供应商转移到中国,也让大创的商业模式影响了很多中国的零售企业,其中最有名的徒弟是“名创优品”。

最后出现的SPA模式,需要另起一章,因为它是上面四种业态的集大成者,包括了专业连锁的形态、便利店的组织管理、硬折扣店的价格和百元店的供应链整合,其中的代表企业就是全球市值最高的服饰零售公司——优衣库。

案例:优衣库

首先要纠正大家一个认识,优衣库不但是一个服装品牌,更是一个零售企业品牌,只不过这个终端只卖优衣库单一品牌。

为什么一定要区别这两者,这可能是优衣库与其他所有的服装品牌的区别,这是一种从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直整合型销售形式,即SPA商业模式,最初是由美国服装品牌GAP提出,最后实际上是由优衣库完成。

服装供应链环节多,绝大部分服装品牌需要提前至少半年预测下一季的时尚趋势,提前备货,渠道有多级组成,层层加价,品牌商也不能深入理解消费者的需求,最后,要么卖得太好缺货了,就是卖得不好滞销库存。

而SPA模式的特点是,快速响应市场变化,精准控制库存,最终达到严格控制成本与质量。但是说说容易,想要做到,需要对“研发设计、供应链、零售终端”的“微笑曲线”进行全流程同步改造,只有优衣库等少数企业能做到。

先看微笑曲线的左侧——研发设计:

大家都知道,优衣库大部分都是基础款,不受潮流影响,正是为了满足SPA模式的要求,具体而言:

少SKU、多颜色、强功能,集中资源打爆款;

新款快速调整生产和补货,3-4周上新;

基础款生命周期长,可持续卖几年。

做到这一点,优衣库就可以通过真实销售数据和销售趋势分析来反推本季产品设计,而不是去预测市场趋势,预测虚无飘渺的流行心理。

不过,基础款大家都会做,想要做到,就要重研发而非设计,不断对细节进行改造,越是基础款,区别越在细节中体现。

同时,还要研发出独家面料,比如东丽和优衣库合作研发的科技面料HeatTech。这些基于基础功能性的面料研发,相比传统的服装设计,一旦成功,往往是革命性的,能保持多年的优势。

先看微笑曲线的右侧——零售终端:

优衣库的加价倍率大约在2-2.5倍,显著低于行业平均水平的5-7倍,没有代理商、批发商等中间层。加上必要的促销,整体毛利率仅为50%,但净利润率可以做到12%以上,代表了零售业追求的极致效率,其原因包括:

不容易过季,库存管理更轻松;

低价高品质,用户复购率高;

推广费用低,靠口碑和门店体验;

大店模式,品牌自带流量,门店租金低;

门店装修风格简单、标准化,有效控制成本。

这些其实都是服装零售的常识,但优衣库以超强的执行力,把每一个环节都做得很好。

把SPA模式最难的“两头”做好,中间的供应链管理环节,得益于全球服装工业的日益专业化和优衣库的日系管理风格。

优衣库把产品分为两类,对应不同的生产流程:

一类是“测试反应款”,要求快至三周内完成“设计→生产→上架”,先小批量试水,热卖商品会快速补货,利用“快速反应系统”实现二次乃至三次补单。

另一类是“批量基础款”,比如经典圆领T恤,HeatTech打底衫,这些销量大、生命周期长的商品,可以整包代工厂的整条流水线,最大程度压缩单位成本。

在与供应商的合作方面,优衣库不是一味压价,不会每季找不同供应商,而是保持日系企业的“长期深度战略合作”特色,派技术团队去工厂驻点,帮助供应商升级生产线,共同提升效率,提高品控和交付速度。

为了靠近市场、靠近原材料,降低运输和生产成本,优衣库在中国、东南亚、孟加拉、印度都有产能布局。

可以说,不管是企划设计研发、供应链整合,还是渠道终端管理,每一件都是消费品牌的基本功,并没有什么独门秘笈,但能把每一个环节都做到极致,才是优衣库的成功之道。

比如,优衣库的物流信息系统,让每件商品都有唯一识别码,配合RFID标签,物流从出厂到上架全程可追踪,全球同步监控库存、销售、补货。市场销售数据实时回流总部,企划团队可以实时调整生产策略,实现全球调货、分发,一套系统将SPA的全环节打通。

纵观优衣库的发展史,这些并非同时发生,而是慢慢优化,从终端渠道管理入手,反哺完善设计研发能力,销售增长后,再优化供应链,而企业文化和品牌则是一以贯之的追求和瓜熟蒂落的结果。

之所以要把优衣库的案例专业写一章,不仅因为它是日本股市的核心资产,更重要的是,它体现了日系消费类企业的三大特点。

日系消费品公司的特点

优衣库作为一家典型的日本企业,它的经营理念、组织方式、产品哲学等,都深刻体现了日系消费与零售企业的一些特质,与欧美消费品牌的快节奏、市场导向,有明显的不同。

首先是工匠精神与长期主义。

“工匠精神”这个词,过去被过度滥用在一些过于追求细节、毫无性价比的日本商品制造上,反而成了食古不化、沉溺于自我感动的代名词,成为日系企业的国际笑话。而优衣库的低价高质,才是真正体现日系企业“工匠精神”的商品。

“工匠精神”强调的细节与耐心,同样可以在便宜的商品中体现,基础款也要做到极致,比如一件T恤,它可能改良几十次剪裁、布料、缝线走向,只为穿起来更舒适。而其巨大的销售量,也可以有足够的毛利去支持这种“精益求精”。

不追求潮流,而是稳定输出高质量的产品,像HeatTech、AIRism、Ultra Light Down都是多年打磨的产物。

服饰产品追求功能性价值,而非品牌符号,不靠明星、潮流文化来吸引消费者,而是用“好穿、舒适、便宜、耐用”等理性价值渐渐赢得市场;不像快时尚那样频繁上新,也不像Nike那样构建品牌符号,而是通过功能面料、基础剪裁等持续积累用户信任。

这些都是日系产品与企业的特点,但优衣库将其与长期商业利润结合起来,而不是沦为营销噱头。

其次是组织文化上的高度一致性与垂直管理。

日本企业非常重视经营哲学和企业使命感,秉承松下幸之助、稻盛和夫那种“企业家=哲学家”的传统,柳井正也有一套自己的哲学,比如“服装是改变世界的工具”,不单是卖衣服,而是提高生活品质,比如“精细到极致”的商品主义+“诚实经营”的文化精神,并通过组织文化保持理念渗透在优衣库的每个细节里。

优衣库的母公司迅销集团体现了日系企业高度控制的内部组织形态,注重统一价值观和行为准则,比如店员每天要开晨会,严格遵守SOP流程,类似日本便利店的服务标准。

很多现代中国人和欧美人不喜欢这种洗脑型的企业,但管理形式没有好坏,与民族性有关,日系企业管理偏自上而下、严谨而细致,不像西方公司那么扁平化或鼓励冒险精神,只是与日本的民族性吻合。

最后,优衣库也传承日企“持续改善”的理念。

优衣库的SKU管理极为细致,一件商品的每个颜色和尺码都由数据驱动动态补货;生产、销售、补货等各环节都有“快速复盘+持续优化”的机制;商品开发有严格的PDCA(计划-执行-检查-行动)闭环。

企业的特点总是因为市场而生,日系消费企业的这些特点,又与日本文化特征有很大的关系。

兼具理性和个性的消费态度

还有一种商业形态,虽然不是日本人发明的,但在日本不仅规模庞大、覆盖面广,而且已经从“省钱买旧货”演化为一种潮流文化与生活方式,这就是——二手店。

几乎你能想到的品类,日本都有专业化的连锁经营的二手业态,规模比较大的连锁品牌包括:二手书和游戏(Book Off)、二手电器家具(Hard Off)、二手服饰(2nd Street)、二手奢侈品(BRAND OFF)、二手玩具模型(Mandarake),等等。

绝大部分国家,买二手货都是因为手头拮据,但在日本人的价值观中,二手商业不是“便宜货市场”,二手不代表破旧,而是“被整理好、功能正常、洁净可用”,使用二手物品被视为“环保、负责任的生活方式”,而二手货的唯一性,又代表个性化的生活态度,再加上日本信用体系完善,店铺愿意做二手货的担保售后、保修,使交易更安心。

二手商品很能代表日本人对物质生活的态度——兼具理性和个性。

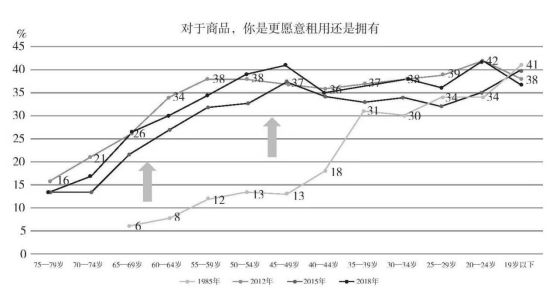

日本NHK在1985到2018年,多次做过“对于商品,你是更愿意租用还是拥有”的问卷调查,结果显示,从1985年到2012年,当时40岁以上的人,发生了巨大的变化,反映的是“失去的20年”对消费力的影响。

但不同时代的40岁以内的人,态度很稳定,一直保持着对物品有较低的占有欲,这一部分人群反映的是日本文化中对物质欲望的淡薄。

这与日本的阶层分化感和城乡对立不太激烈有关,1958年的一个调查,认为自己在生活阶层为“中等收入阶层”的日本人,比例为72%,到了1965年上升到86%,1970年为90%,此后一直稳定在这个水平。

相比而言,中国的类似调研,主观认同自己属于中等收入阶层的比例约仅为30%。

追求性价比和物尽其用,是日本零售的DNA,尾货店和百元店,唐吉诃德和大创,并非出现在“失去的20年”中,而1970年代日本经济泡沫之前,日本的西友和永旺超市,也在此时率先开发出高性价比的自有品牌。

虽然日本也有“消费了全球80%的奢侈品,人人一个LV”的镀金时代,即便是这个时代,追求个性化差异化,也是“泡沫经济世代”(生于1960-70年代)最显著的特点,最受追捧的不是LV,而是川久保玲、山本耀司等设计师品牌。

有基本质量保证且不会过时的3000日元的优衣库衬衫,但背上代表个人审美态度的20万日元的川久保玲挎包,这是典型的日系审美。

日本社会学家三浦展所著的《第四消费时代》,将日本消费史分为四个阶段,实际上,前两个阶段是西方文化对日本的影响,而后两个阶段——个性消费时代(1974-1995年)和理性消费时代(1996年至今),才是真正体现了日本消费文化突出的特点。

而诞生于这种消费文化中的日系消费品牌企业,也因此具有慢就是快,稳扎稳打,通过复购和口碑积累长期价值的特点,成为日本股市具备“长期主义”价值的核心资产。