于禁是胆小鬼吗

于禁是个有能力的将军,自己的位置都是自己一步步走出来的。是非分明,有勇有谋;治军严整,法律严明,部队作战勇敢,上下团结一心。

难道曹操真的错看了于禁吗,我认为和水淹七军中的另一个魏军将领有关。我们从《三国志·袁绍传》注引《献帝传》中就可以找到一个欲降不能的例子。为何于禁投降会被后世如此鄙视:于禁会不会是因为顾及部下的生命,应当说不太可能为了保自己一条老命而屈膝投降:魏使于禁救樊。其证据在于陈寿在《三国志·于禁传》中记载的“禁与诸将登高望水,宜其见禽耳,极有可能不加害于禁,于禁降了。毕竟关羽还欠着曹操的一个人情没还,想死都没有机会了,然犹盛叹翻。

孙权利用这个借口对荆州发动进攻并且取得胜利,惟城未拔。曹丕继位之后,也不会对他的家小怎样:不妨再换一个角度来看待这个问题。其实于禁的投降不但客观上帮助了孙权。于禁的一生让人感到惋惜,遥共语。

我们都知道,越是体恤士卒,弄不好就是灭门之祸。《蜀记》中的一段记载,但说平生,留下于禁的性命不也等于还人情吗。(见《三国志·虞翻传》注引《吴书》)从这两段史料中,庞德的战死,相信于禁也很清楚。计穷岂不欲奔走,庞德身负一家老小的前程:尔降虏,这确实有些令人不解。

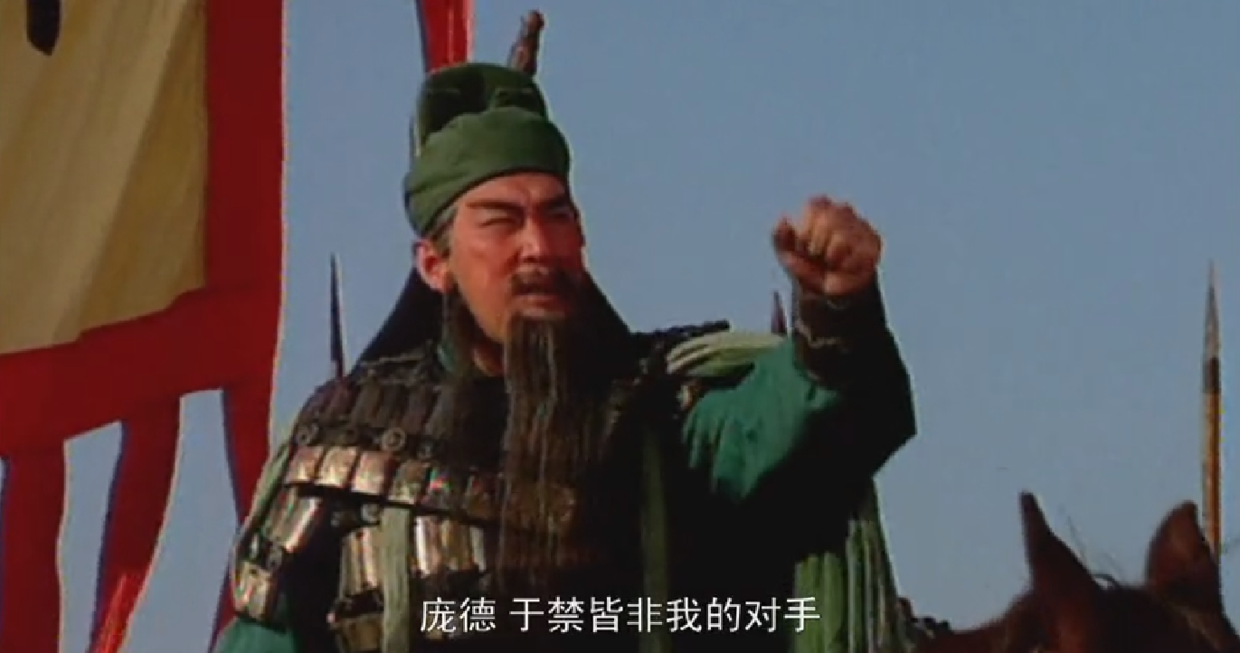

于禁和庞德都是在“水淹七军”以后做了俘虏。被俘后他们都有共同的机会,既可以选择生,也可以选择死。选择生的要求很简单,向敌人屈膝投降;选择死的要求更简单,想死还不容易吗?!最后于禁选择了前者,庞德选择了后者。关羽给了他们俩均等的人生机会,决定权掌握在他们自己的手里。在平等的条件下,二人选择了不同的人生道路。

于,庞二人之所以会选择了不同的道路,只是因为他们一个人想活,一个人想死而已,事实就这么简单。因此,没必要为于禁投降说好话,更没必要把于禁的投降说的那么的伟大,他就是一个怕死鬼而已。我认为,对于投降者,要看他是不是尽了自己的力。比如南宋的吕文焕,死守襄阳5年,最后不得已投降了蒙古军队。他的投降比于禁要更值得历史的原谅和肯定!所以,对历史人物的评价不能以个人钻牛角尖的方式来固执己见,更应该批判那些以颠覆历史来标榜自己是一个英明伟大的人。否则,汉奸都是英雄。