语言与思想之间,我们常争论语言受思想的影响,是思想的载体,还是语言本身影响了特定民族的思维方式和文化心理。金老师认为,语言带着文化有色眼镜,可能导致具有不同文化观念的人思想所涉及的范围、角度极不相同,以至于思想本身完全不同。只有把一种文化所使用的方法论呼唤到理性层次上来,研究这一种文化看问题的方法,把它搞清楚,才可以真正超越这种文化的有色眼镜。

语言、思想方法和直观理性

文 / 金观涛

哲学家常说,语言就是思想。而思想又是浸透着文化色彩的。虽然自维特根斯坦以后,语言的哲学研究已形成盛大的流派。但是,不同文化、民族心理和思想方式到底怎样影响语言,目前仍是研究得不很充分。例如人们公认中国文化和西方文化最重要的差异在于西方文化强调个人,而中国文化注重集体。这种差异在语言使用上有没有表现呢?人们并没有进行深入研究,甚至一般人很难举出十分典型的例子。

我记得,很多年前,我学英文时,一个十分常用的词“leave”的翻译引起了我的迷惑。这个词在英文中太常用了,人们常常对它熟视无睹。众所周知它有两个最广泛解释,一个是“离开”,例如“我离开上海去杭州”,英文应写作“I leave Shanghai for Hangchow”。另一个意思是“留下”,例如“我把孩子留在家里”,英文应为:“I leave the children at home”。如果我们考察一下这个词的中文翻译,“离开”和“留下”意义正好相反,难道某一个英文词居然会有对立的含义么?我们知道语言中的词是一种符号,人类用它表示名称、人的动作、事物的状态,以及对过程的限定等等。每一种表达都具有某种确定性,但如果一个词有着对立的含义,似乎是把悖论引进语言,它会带来极大的意义混乱。例如形容词“白的”,当然不能同时表示“非白的”,表示一个动作当然也不能同时表示相反的动作,否则语言会不知所云。那么leave的两个似乎相反的意义如何理解呢?

其实,熟悉英语的人都知道,这里没有任何“矛盾”和混乱。“leave”真实意思只表示“某地”或“某物”和我分开这样一个过程。无论是“I leave Shanghai for Hangchow”,还是“I leave the children at home”在英文中意义是一致的。它表示“上海”和“孩子”和我分开的过程。但是一翻成中文,我们不得不用看来互相矛盾的词“离开”和“留下”来表示。这里起关键作用的是“中文”不以个人为中心。中文中,人和某地分开,一定要以地点为参照系,表示为人离开某地,当人和某种人所有的东西分开时,照理说,应该以个人为中心了,但是如果和人分开的某物是不动的,这时仍用地点为中心,又要表示物与人分开,这样人和这一东西分开的过程就不得不表示为把某物留在某处了。正是中文中特殊的非个人化的参照系使 leave有了似乎对立的含义。

这确是一个语言渗透着文化的极好例子。人们马上想到了西方文化中的个人主义和中国文化中对个人的忽略。以往文化研究者曾从很多方面来证明这种区别,例如中国的山水画中人只占很小的位置,而文艺复兴时的油画风景则作为人的陪衬。今天我们居然在语句解释、甚至在词义上发现了这一点,这不得不说是令人惊异的。人用眼睛来观察世界,如果眼睛被有色玻璃挡住,我们只能看到一个颜色畸型的世界。同样人用语言来描述世界,思考外部世界的种种过程,既然语言带着如此深的文化有色眼镜,它会不会导致具有不同文化观念的人思想所涉及的范围、角度极不相同,以至于思想本身完全不同。这样看来,文化差别不就可以成为一个禁锢思想之牢笼吗?

文艺复兴时期油画

溪堂诗思图(明)戴进

江山秋色图(局部)(南宋)赵伯驹

语言对思想的限制,当代哲学家已经给予高度的重视,西方语言学家已经发现英文中的语法和西方直线式的因果观有着内在联系。今天把哲学归为语言探索,甚至在语言的深层构造中去探讨哲学之真谛已成为时尚。但是我一直怀疑,今天这类探讨已经走火入魔。语言下意识地制约着思想方法是一个事实,但这至多意味着哲学家在探索时应有避免陷入语言陷阱之警惕,而不应象猴子发现脸在水中的影子那样,在水里去寻找未来哲学的脸。

我认为,当我们不知道带着语言眼镜时,很可能生活在错觉中,但一旦我们知道了这一有色眼镜,就可以超越它。语言在正确的方法论的帮助下可以自己超越自己。我认为,文化用以影响语言的无非通过两条途径,一是价值取向,另一方面是习惯的思维方式。价值取向的影响是容易发现的、只要人们在描述世界时尽可能使自已摆脱价值影响(例如不同文化中“好”和“坏”的标准,看重什么和忽略什么都不相同),那么有色眼镜是容易超越的。发现思想方法的限制就比较难,即使是描述一个不带任何价值判断的事件,不同文化中蕴含的思想方法也往往决定了不同的描述,这一点人们难以发现。因此,只有把一种文化所使用的方法论呼唤到理性层次上来,研究这一种文化看问题的方法,把它搞清楚,才可以真正超越这种文化的有色眼镜。

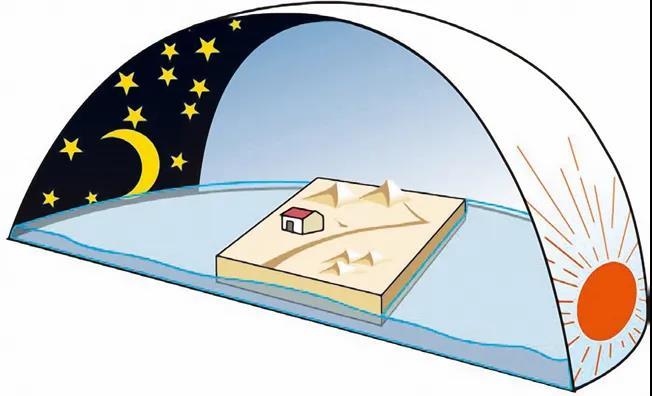

我认为,中国传统文化的思想可以用“直观理性”来概括。所谓“直观理性”是指人在思考时诉诸直观的合理性和常识的合理性。并用常识和直观外推来理解整个世界。在常识看来,大地是不动的,平坦的无限向远方延伸。因此中国古代地平说盛行,大地是球形的观念很难被古人接受。其实以地点为不同的参照系还表现在中国对东南西北中的界定等方面,它是直观理性的结果,在描述人和某物分离时用地点作不动的参照系只是一个例子而已。

因此,中国人在进行哲学思考时,一定要充分意识到直观理性的限制。方法的反省和探索则是帮助我们克服限制的体操。

我不由想起,伽利略很早就说过,自然界这部大书是用数学的语言写成的。狄拉克也用类似的语言讲过,上帝用极高深的数学创造了宇宙,我们通过对数学的不断探求,才获得对宇宙的些微了解。数学对科学之所以这样重要,它难道不正是一种超越民族文化不带任何有色眼镜的语言吗?

本文选自《方法》1989年第1期,转自公众号“同代人”。封面图源于网络,如有侵权还请联系删除。