《银幕艳史》一书通过同名电影包含的一系列长镜头和特写镜头,从1896 年电影经由一个茶馆传入上海,到1937 年日本全面侵华前夕,在银幕上下的虚构与纪实元素、电影世界与真实生活的交替呈现中,阐述“白话性”电影文化和中国现代性。

电影《银幕艳史》后记

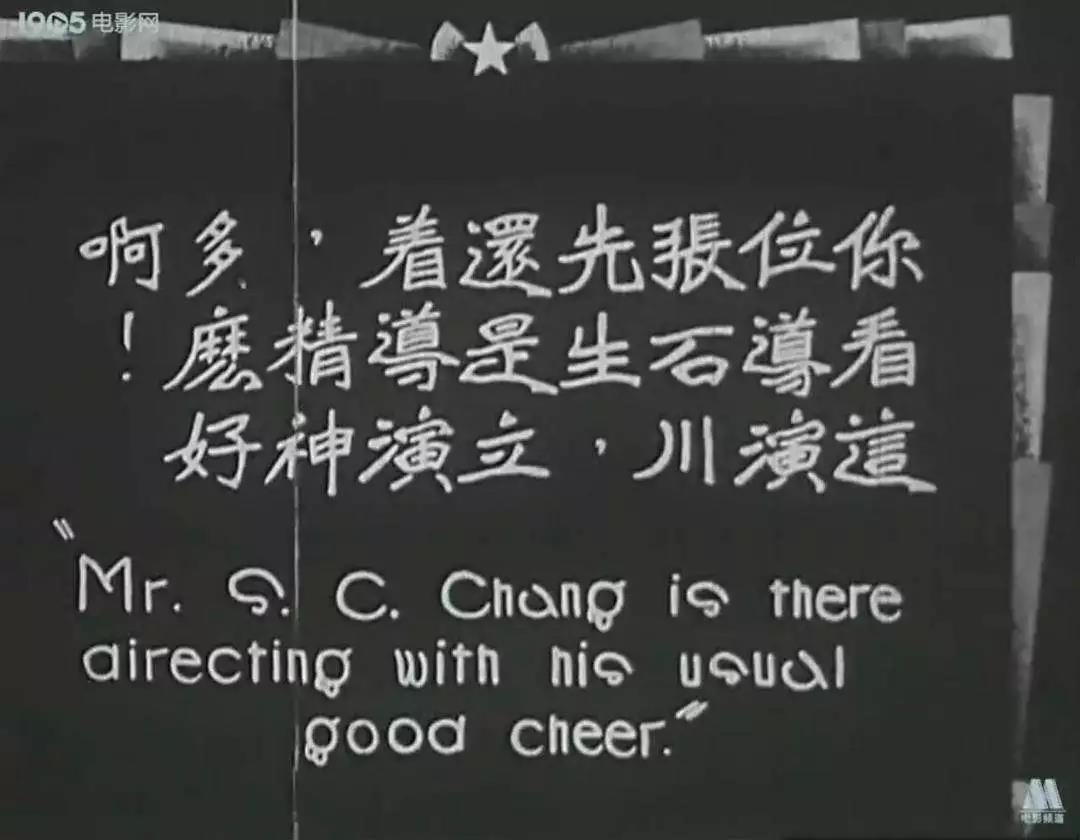

这是1931年的电影《银幕艳史》讲述的故事。上世纪90年代,还在芝加哥大学攻读电影研究博士学位的张真注意到了这部几十年来都没有得到电影史学者重视的电影,这部电影生动再现了20世纪30年代的上海电影界。2006年,张真根据博士论文改写的专著《银幕艳史》英文版出版,2012年,该书由上海书店出版社出版中文版。最近,精装修订本面世。

纽约大学艺术学院张真教授通过《银幕艳史》包含的一系列长镜头和特写镜头,从1896 年电影经由一个茶馆传入上海,到1937 年日本全面侵华前夕,在银幕上下的虚构与纪实元素、电影世界与真实生活的交替呈现中,阐述“白话性”电影文化和中国现代性的重要命题。该书推荐语写到。

在1月18日晚的陆家嘴读书会上,张真与她的老友复旦大学教授陈建华、上海戏剧学院教授石川、同济大学副教授汤惟杰、浙江工商大学副教授王音洁一起,共话中国电影史的前夜。

张真,上海人,现任教于纽约大学艺术学院电影学系。曾就读复旦大学新闻系,后赴瑞典、日本、美国等地学习多种语言及文学和电影,于1998年获美国芝加哥大学博士学位。博士论文曾获美国电影和媒介研究协会(SCMS)最佳论文奖。所著《银幕艳史》曾于2005年由芝加哥大学出版社出版,获得美国现代语言学会(MLA)首部专著推荐奖。除了《银幕艳史》之外,她编著有《城市一代:世纪之交的中国电影和社会》(杜克大学出版社,中译本由复旦大学出版社出版)、《DV制造中国:独立电影之后的数码主题与社会变迁》等著作。此外,她还是一位活跃的电影策展人。

《银幕艳史:都市文化与上海电影:1896-1937》,作者:张真,版本:上海书店出版社2019年1月

《银幕艳史》的副标题是“都市文化与上海电影:1896-1937”,张真谈到,这本书写的是19世纪末20世纪初的上海都市文化,早期的中国电影怎样在上海这块土壤上生长、发芽,遭遇到了一些什么样的挑战,又开放了一种什么样的可能性,尤其是对于女性。

白杨整容、周璇的口红与胡姗的裸体:活色生香的电影史

号外!“白杨来泸修补面部缺点,凹鼻梁、凸嘴唇、面部雀斑均加改造。”

20世纪30年代,女明星白杨的整容问题上了“热搜榜”。

右图为报纸美容广告上登出“影星白杨小姐”整容对比图

20世纪90年代,石川还在北京攻读电影史研究博士,他的感受是,如果说二三十年代的电影现场是一部彩色电影的话,自己做的电影史的论文或当时的主流影史著作则是黑白的,远不及历史现场那么丰富多彩,像白杨整容这样的八卦新闻不太进入当时主流电影史研究者的视野。等到世纪之交的时候,石川意识到,电影史研究要寻求突破,要让它的色彩变得更丰富。在这个意识到,张真的《银幕艳史》及其研究路径给了他很大启发。

《银幕艳史》的英文版封面是一个香艳时髦的女性形象,这样的形象经常在当时上海的杂志上出现,当时石川的困惑是怎么跟电影关联起来,后来他意识到要把它和更广阔的都市文化联系起来,放置在当时上海都市文化的氛围中。后来,石川做了很多“八卦”研究,比如研究周璇的口红,其实是把明星的消费跟日常消费这两者通过商业的方式结合在一起。慢慢的,中国的电影史也开始香艳起来,开始有了色彩。

在张真看来,香艳本身有其力度和实质。二三十年代上海有一本叫《现代电影》的杂志上登过一张女演员胡姗的裸体照片,内文中把她说成是一种有速度的肉体、有快感的肉体。“这里面带来一种生硬一点的思考,人的肉体,一方面是为了要美,但是这个美是什么美?当时大家在思考,在这个机械复制的时代,有传统的美,有西方来的美,给我们带来了什么?我们怎么去重新定义?”

电影的前夜——《银幕艳史》增订版分享会现场,左起汤惟杰、唐颖、张真、石川、王音洁、陈建华。

“活色生香这个词太重要了”,作家唐颖感叹道,她非常认同张真说的香艳背后的个人力量,她关注的是我们怎么从一个宏大的叙事里面,凸显个人的生命,而这在中国文学史上,一直是被淹没的。“我们市民的生活,一直是有一些延续性的。不管革命也好,改造也好,在社会的表层一直在这么进行,但是民间有一股力量,就是来自人的生命力,这种生活方式,一直在延续,不是革命能够把它革掉的。”

汤惟杰认为,所谓的“香艳”从广义上理解就是日常生活,尤其上海的日常生活的丰富性,里面包含穿插着各种各样人、物、资本和思想的流动。而且在他看来,香艳不是一个贬义词或开玩笑意义上的说法。他讲到一个小故事。一百年前的五四运动发生,这场运动也牵连很多普通上海市民。当时有一个上海名妓叫鉴冰,她在上海的报纸上登了一个自己手写的通知:我本日恕不接待任何访客。一个青楼女子内心的小小波动呼应的是五四运动的大潮,这便是香艳的丰富性和多义性。

研究早期中国电影,要避免社会达尔文主义的思维

写《银幕艳史》时,张真也意识到,以前电影史或其他历史书写,都缺乏生机,或主要是史料的大量搬运,因此,她认为八卦非常重要,但这不意味着纯粹为了八卦而八卦。

张真举了一个例子,她看到过黄浦江里的浮尸,那个画面一直在她头脑里,她想的是,这个人从哪里来,去哪里,他是谁,这是想要追究的问题。在张真看来,做历史研究,某种意义上是知识考古,是在既熟悉又陌生的历史现场里做侦探工作,去重新想象,尽力解释那个现实,她认为《银幕艳史》只是抛砖引玉,让大家换一种想象中国早期电影的方式。

张真也提醒我们,做早期中国电影研究时,要避免一种社会达尔文主义的思路,她曾经为哪个人做了第一件事情,哪个人拍了第一部电影这样的事情所迷恋。西方第一部电影这么早,我们中国第一部电影要差十年二十年才出现,张真曾经被这种心态纠结焦虑。张真认为,应当退一步,重新去追问这个尸体的来源,这个人的故事是什么。

“我关怀的问题,不仅是一个简单的语义上的或者电影史料上的第一和第二,或者是上海比任何地方更优越,不是简单这样,而是说上海是很具体的一个建构,它是世界重要的一部分,更是中国的一部分。”张真说。

对于唐颖谈到的革命叙事淹没个人的问题,石川谈到,过去的革命小说和电影都有一个叙事困境,讲的是主人公反抗封建势力,融入大时代的洪流。但如果进一步追问,他们去了哪里?

30年代的电影《野玫瑰》里,王人美饰演的女主人公进入了上海,望着广告牌和高楼,一个富家公子开着敞篷车,带着她在上海最繁华的地方仰视上海现代的景观。

1932年的电影《野玫瑰》里的王人美。

所以他们去了哪里,跑来上海打工了,石川说。“他们的命运就像电影描绘的,受资本家压迫,受城市罪恶的霸凌。在城市里受到压迫怎么办?回到乡村革命,然后又回来,又回到乡下,这个叙事就在这个圈子里无穷无尽地循环,没有尽头,人生的答案究竟在哪里?没有人能够给出解答。”在石川看来,三十年代的革命书写里,还是有一些个人的感性体验蕴含其中,就像贝托鲁奇拍的《戏梦巴黎》一样,那个时候对于知识分子而言,革命就意味着性和解放。“个人的体验,后来慢慢被宏大的话语给覆盖掉了。所以我觉得这种被淹没的生命力需要重新找到出口,重新释放出来。”

把女性身体消费理解成现代性的开端,这是一种简化

在特定的语境下,香艳有其革命意义。石川谈到,今天福州路和西藏路交叉口的来福士广场,以前是上海非常著名的社交、香艳的场合,叫会乐里,那是中国近代最早的职业女性产生的地方。这些职业女性吹拉弹唱或卖身,在这个意义上,香艳可以作为革命性的力量,推动了早期妇女的现代化。

民国时期,会乐里是上海最大的风化区,是三教九流混杂的地方,以销金帐和胭脂窟著称。会乐里的范围,南至福州路,北靠汉口路,东临云南中路,西到西藏中路。

《银幕艳史》里写到一个叫宣景琳的女明星,她最早是会乐里的小姐,后来在明星公司演了电影之后,被导演出三千大洋赎身,摇身一变成为电影明星。当时有很多电影界女演员都来自这样的风月场所。石川谈到,香艳的身体变成了一种资本流通交换,而从某种程度上来说,女性的现代化或者解放,实际上受益于此,而这本身丰富了我们对于那个年代风月场所里女性职业的想象。

电影《银幕艳史》(1931)里,宣景琳饰演的王凤珍。

汤惟杰将这一话题延伸开去,谈到过去对风月女子的想象是被新文学或者是新电影规定的,如果我们看的是韩邦庆的《海上花列传》,对她们的生活可能会有另外的想象。比如,在侯孝贤导演的《海上花》里,当时的卖艺或卖身的青楼女子被称为先生,而“先生”这两个字也不是随便叫的。当时最早的职业女性为什么成为书寓先生?因为当女性进入上海这样一个上百万的大都市时,没有血缘、熟人网络可以依赖,男性可以出卖自己的劳动力,而女性没有劳动力,唯一可以出卖的就是色相。

侯孝贤执导的电影《海上花》(1998)里,李嘉欣饰演妓女黄翠凤。

在汤惟杰看来,这群女性非常有勇气。上海最早的报纸杂志里的时髦女性的形象,一开始都不是良家妇女或大家闺秀,都是这些风尘女子,因为只有她们敢抛头露面。唐颖特别提到锦江饭店老板董竹君的传奇故事。董竹君13岁就被卖到妓院,后来认识革命党人夏之时,后来跟随夏回四川,成为一个现代女性。一天她发现夏在吸鸦片,她明白,这个丈夫是没有前途的,但当时她已经生了五个孩子了,她就告诉夏,我要带这四个女儿离开你,儿子给他,她一个人带着四个女儿到了上海,重新开始。董竹君是当时先锋上海女性的代表。

在张真看来,早期电影成了一个最初能够进入公共场域的中国现代女性的试验场,她们可以从自己的小家庭走出来,有的还是小脚的女性。比如第一代女明星王汉伦,她带着所谓的文明脚,在荧幕上呈现。

现场有观众提问,如果说女明星及其银幕形象是中国早期电影的现代性开端,那是否可以理解为,消费女明星指的就是现代性。对此,张真认为这是一种简单化的理解。张真做早期电影的研究,希望重新挖掘多被忽略的女性。“演员也好,她们不是脸谱化的形象,她们是人,有自己的来龙去脉的,要还原她的身体性,不仅是被消费的身体性,还有自己的能动性。她对自己身体的掌握,她决定卖就卖,决定不卖就不卖。这种姿态,不是简单消费能够把它扁平化的。”