俗话说“民以食为天”,厨房承载着千万中国家庭对于美食的向往,一道酸菜鱼、一碗红烧肉……每一道菜肴的烹饪都离不开厨刀。

然而,当国内消费者仍然信奉德国ZWILLING双立人、日本SHUN旬刀等国外厨刀品牌时,殊不知阳江十八子早已在厨刀业掀起了多次革命,而张小泉、王麻子已是百年国货品牌,在这刀光剑影中沉浮已久。面对如今人们消费理念的更迭,这些国内老字号品牌也纷纷开始“打怪升级”,探索未来生活新场景,寻找正确的姿势拥抱新一代消费者。

直播间唇枪舌战

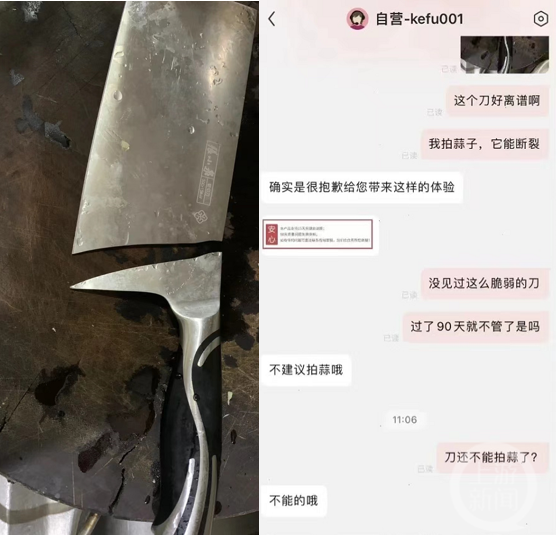

7月12日,广州一消费者在使用张小泉菜刀拍蒜后,竟刀面断裂。这名消费者咨询售后客服,得到的回答却是 “菜刀不能拍蒜”,颇为讽刺的是,这把发生事故的菜刀还有一个响亮的名字——“龙雀斩切两用刀”,此事被曝光之后迅速在网络上发酵。

而屋漏偏逢连夜雨,张小泉总经理夏乾良去年的一段访谈内容也被网友们挖了出来,其关于国人刀法不对、米其林厨师不是这样切的……一系列言论相当于火上浇油,使张小泉原本面临的质量问题升级为了鄙视消费者与民族尊严问题,一时被推上了风口浪尖。对于一家传统厨刀制造企业来说,此次公关危机可谓是前所未有。

在“拍蒜事件”曝光两天后,同样身为百年老字号的厨刀品牌王麻子却在直播间拍起了大蒜,甚至其产品销售网店链接下面也赫然写着“能拍蒜”三个字,还打出了“三年之内,拍断包换”的口号,显然是醉翁之意不在酒。

7月14日至18日,王麻子官方旗舰店日均一场直播。数据显示,14日那场直播长达21时44分,观看人次45万余人,为近期直播中人数最多的一场,14日当天王麻子主播带货商品25件,销量989件,销售额共计82553元,为近期最高。

对于张小泉来说,这是棘手的公关危机,但对于其余同行来说,却变成了难得的“商机”。

无独有偶,另一厨刀品牌阳江十八子更是内卷出了新高度,在直播间拍起了鹅卵石,“啪啪”几下,小鹅卵石直接碎成了粉状,可见其韧劲。一边是拍蒜断裂,另一边是拍鹅卵石都不在话下,孰好孰坏,无需再多言语。

事实上,在各大厨刀品牌的直播间里并没有出现贬低张小泉的只言片语,或强调“好钢做好刀”,或强调“中式刀法”,可谓句句没有张小泉,却句句不离张小泉。而拍蒜、拍黄瓜、拍鹅卵石,以及大秀中式刀法——切胡萝卜丝、切蓑衣黄瓜等行为已经将行业内的竞争激烈程度体现得淋漓尽致。

如今,直播间已成为各个品牌的“要塞之地”,承载着流量转换、产品宣传、品牌声量扩大、与消费者双向沟通等重要作用。各个主播在直播间内滔滔不绝,看似专注于宣传自身产品,然而各品牌间的唇枪舌战早已在暗处展开,谁能抢夺更多流量,谁才是胜者。

前世与今生

目前,我国的厨刀行业已然形成了三足鼎立的局面,张小泉、王麻子、阳江十八子三者的实力虽各有差异,但谁也无法小瞧谁。

张小泉始创于公元1628年,是国家商务部认定的第一批中华老字号,近400年来始终坚持“良钢精作”的祖训。其剪刀不仅被钦定为“宫廷御用剪”,还在巴拿马世博会、费城世博会乃至1929年的西湖博览会上频频获奖,远销至东南亚和欧美等国。

新中国成立以后,张小泉经历了三次转变:第一次是公私合营,由家族作坊方式转变为工业化生产;第二次是整体转制,从国有企业转向投资主体多元化的有限责任公司;第三次则是在2007年,富春控股集团通过《增资扩股协议》控股杭州张小泉,随后将上海张小泉逐步合并,并推动其向智能化、工业化方向发展,同时拓展销售渠道和产品品类。

2021年2月,张小泉顺利通过了创业板上市审核,同年9月6号,张小泉正式成为中国“剪刀第一股”,上市第一天股价暴涨4.6倍。然而好景不长,在迄今为止不到一年的时间里,张小泉的市值已经蒸发了30多亿。

我国自古就有“南有张小泉,北有王麻子”的说法。

王麻子诞生于清初顺治年间,最初只是一个以销售剪刀为主的杂货铺,掌柜的姓王,因脸上有麻子,故被称为“王麻子”。1956年,在公私合营的背景下,北京王麻子剪刀厂成立,此后很长一段时期内,王麻子的刀剪都是百姓家中的抢手货,最鼎盛时期,一个月可以卖出7万把菜刀、40万把剪子。

1995年,王麻子剪刀厂与北京文教器材厂等组建北京市王麻子工贸集团时,将注册商标无偿转让给了工贸集团,后由于产品缺乏创新,经营管理方式滞后,再加上大量假冒伪劣产品劣币驱逐良币,使王麻子陷入了停工的泥淖,直到2001年,王麻子剪刀厂彻底停产。

而后,王麻子几经转让,始终摆脱不了亏损的局面。数据显示,截至2020年1月31日,其接手公司——栎昌王麻子营业利润-27.89万元,净利润-27.89万元,总负债已高达1430.45万元。

2020年5月,经过385轮激烈竞价,北京老字号王麻子正式易主阳江的一家企业——广东金辉刀剪股份有限公司,曾经的“北王南张”格局不复存在。

同样身处阳江的十八子,前身则是从国营刀厂独立出来的一家刀剪作坊,在80年代末期国家鼓励个体和小作坊发展的潮流中,这家小作坊逐渐发展壮大,成长为了如今国内厨刀行业最具认知度和影响力的品牌之一。

比起王麻子、张小泉这样的百年老字号,阳江十八子的每一步依靠的还是自身的产品力,从建造自己的炼钢厂到产品的不断升级转型,它在整个行业都是独树一帜的存在。阳江十八子还联合国家刀剪中心联合主导制定了《厨用刀具》的国家标准,并于今年3月份正式发布。

自此,阳江十八子挤进了菜刀市场的第一梯队,与张小泉、王麻子三足鼎立的局面开始形成。

三足鼎立中,刀光与剑影

向来商业场如同江湖,如今再看这“三把刀”,已经走出了全然不同的发展道路。

首先是在消费者视野中频频出现的张小泉。从财务数据来看,张小泉近年来业绩增长呈放缓趋势,2019年净利润7230万元,同比增长65.04%;2020年净利润7722万元,同比增长6.8%;2021年净利润7873万元,同比增长1.96%。

为了寻求新的增长机会,同样是为了迎合新时代消费者,张小泉自2021年以来便在微信、微博、抖音、小红书等社交平台建立新媒体矩阵,更新趣味视频。在社交平台之外,张小泉还频频发力影视行业,例如美剧《汉尼拔》、综艺《中国有嘻哈》,“力求出圈”成为了张小泉的发展关键词。

而这一系列营销动作背后,实则是张小泉营销费用的攀升,2021年其销售费用高达1.17亿,是研发费用的5倍。今年一季度,张小泉销售费用为0.34亿元,同比增长74.37%,约为研发费用的6.55倍。也正因为重营销轻研发,影响了其产品的扛造程度,根本不足以为这家老字号树立起竞争壁垒。

或许是意识到了这一点,张小泉自去年开始逐渐在研发上发力,在阳江设立的张小泉阳江智造基地,正式投产后还建立了广东海洋大学阳江校区研究生实习基地,引进了大批高精尖科技人才,向“智能化”生产迈进。

而与张小泉所走道路颇为不同的是,正在淡出消费者视线的王麻子。

事实上,王麻子尽管历史悠久,但也正是这些遗留下的问题阻碍了其发展。商标纠纷,假货横行,劣币驱逐良币,重生之后的王麻子正通过法律维权、打假、与老渠道商解约并限定清楚库存期限等方式,让正品重回市场。

在产品方面,王麻子仍以厨刀为主要阵地,目前已推出申墨、辰金等10余个系列、上百种厨刀产品。今年4月份,素有“工业设计界的奥斯卡”之称的iF设计奖获奖名单正式揭晓,王麻子研发设计制造产品——寅金系列·壹荣获此奖,再次说明其宝刀未老。

在销售渠道方面,王麻子不仅在北京保留了两家自营实体店,未来,王麻子还计划升级实体店,在王府井等知名旅游购物区打造王麻子品牌形象店。

如果说张小泉的努力方向是防止“南张”的衰退,那么王麻子目前所处的阶段则是重建“北王”昔日之光景。而阳江十八子并没有什么历史包袱,从品牌力和产品力两方面双管齐下,白手起家走出了一条属于自己的道路。

一方面,十八子将阳江的旅游资源与厨刀制造工艺相结合,让游客零距离的接触和了解十八子,将产品生产的过程尽收眼底,使其品牌文化深入人心,又反哺阳江旅游业的发展,可谓是一箭双雕。

另一方面,十八子在在沿承中国传统厨刀制作的优秀特质的同时,大胆吸收国际最新技术和设计理念,引发了国内厨刀业的一次次技术革命。

今年6月份,阳江十八子召开的“质量大会”更是强调了产品质量的重要性:每个十八子人都应识刀懂刀做好刀,掌握磨刀技能,工厂做出的每一把刀都应配得起十八子这个品牌,对得起顾客对十八子品牌的信任。

“三把刀”相互制约,不敢有丝毫放松,正在撑起厨刀江湖的国货自信。然而天下之大,又何止南北?

家居新范式认为,目前的厨刀江湖仍是三足鼎立,但很难说不会有黑马出现,没有人能确定最后的赢家是谁。面对这层出不穷的新消费品牌,面对这日新月异的消费人群,老字号品牌的改革进程举步维艰,如何保住老招牌?又该如何迎合新时代?才是关键。