相信很多人对电视剧《亮剑》中八路军跟日军白刃战的场景印象深刻,其中有这样一个情节:营长张大彪在跟鬼子拼刺刀之前,对团长李云龙说论火器沾不如小鬼子,可是要说白刃战咱中国人是他祖宗,不敬祖宗还行?之后张大彪就带领战士们击溃了坂田联队。大家看到这里可能以为张大彪之所以这么说是为了鼓舞士气、炫耀刀法,同时也为了表明自己敢打必胜的决心。但我通过史料发现其实早在明朝时期中国就已经发明了刺刀,可以说明军就是现代白刃战的鼻祖。

自唐末宋初火药被应用于军事之后,人类战争形式就逐渐发生转变,发展到明朝时期已经出现了规模庞大、专业程度较高的火器部队。不过这时由于火器的自动化程度不高,装填和击发十分缓慢,因此明朝时期建立的“神机营”里火铳手仍需要盾牌、镗钯、长枪、狼筅等多个兵种组成小队配合作战,才能将战斗力发挥到最大。比如明朝的“神机营”的人数为5000人,是一支对内负责京城防卫,对外负责御敌作战的机动部队,其中骑兵1000,火铳手3600,火炮手400,武器配置为火铳手人手1枝鸟铳,火炮手除了要操作160门炮、200多管火铳、此外这400人每人还配1把手铳。作战时通常会与“五军营”、“三千营”搭配。

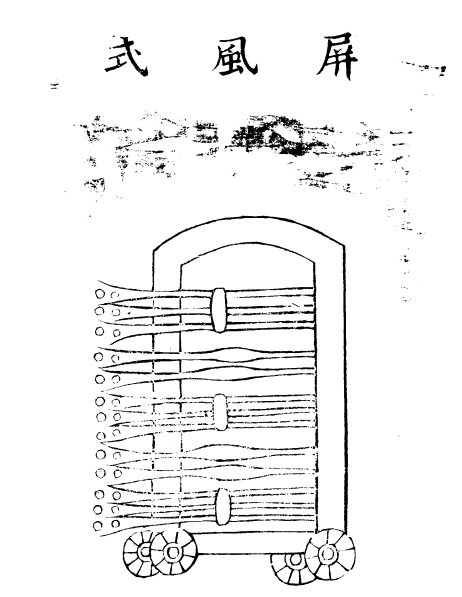

后来戚继光带领的“戚家军”中火器应用也比较广泛,戚继光先是在浙江、福建一带跟倭寇作战,“鸳鸯阵”的12人小队中就有鸟铳兵,三眼铳、虎蹲炮等也是“戚家军”在抗倭作战时的常用武器。“戚家军”北上抗击蒙古时,为了对付蒙古骑兵而使用战车兵。他们将火箭、火炮、鸟铳、长枪、狼筅等兵器搬到战车上,战车由人力推动,居高临下打击蒙古骑兵,同样发挥出巨大的作用。同时为了能够尽可能提高火力密度,发明了火箭发射车,当敌人靠近时发射火箭对敌人形成面杀伤。

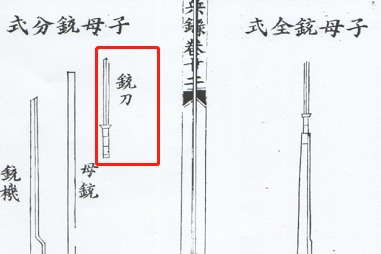

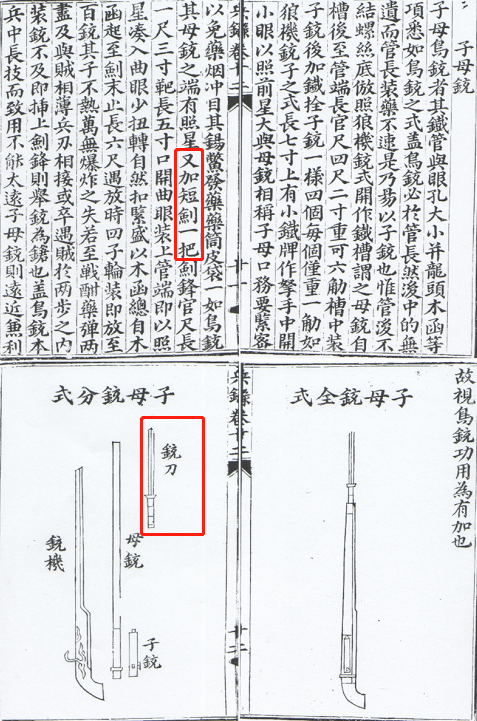

万一明军的火铳手在战场上来不及装药,除了依靠队友进行防护外,火铳手还能怎么做呢?很多人的印象中明军火铳手也会配腰刀进行自卫,这其实只是火铳手的一种自卫方法。在明朝武将何汝宾公元1606年编纂而成的《兵录》卷12之火攻中,明确提到明军掌握了子母鸟铳的制造技术,并且还为这种子母铳加装铳刀(刺刀)。铳刀刀刃长1尺3寸(约为43厘米),刀把长5寸(16.5厘米),刀把插入铳口扭转即可自然扣紧,加装铳刀的子母铳长度可达6尺(2米),弹药用尽或装铳不及即插上剑锋举铳为枪。

《兵录》成书于公元1606年,此后又有多个版本。而想要将明军武器装备资料详实记录下来,需要1位精通当时明军武器装备的人才行,也就是说至少在公元16世纪后期,明军就已经知道可以在鸟铳上面加铳刀,从而让鸟铳手拥有更强的自卫能力。既然为鸟铳配备了铳刀,自然要在平时的训练中练习刺杀作战,因此说明军是现代白刃战的鼻祖很合理也很合逻辑。

肯定有不少人又会说了,既然明朝末年火器这么厉害,为什么会败给后金的骑兵呢?这里又不得不说一句:明朝是败给了内部不和。我们就以“浑河之战”为例。1620年沈阳被后金军围困,明朝调集川军“白杆兵”和浙兵“戚家军”前往支援,计划与城内的明军一同夹击后金军。但没想到的是大明的两支精锐部队,还没跟敌人交手,双方却因互相看不惯先在通州一带爆发了火拼,双方均出现了伤亡。战前不和是军事大忌,而明军则恰恰犯了这种致命错误。当双方赶到沈阳时沈阳已经被后金占领。按照常理来讲这支援军已经失去了继续同后金作战的战略意义,再者以6000战斗部队面对6万后金军风险极大。

不过这批援军并未选择撤退,而是与后金军进行决战。“白杆兵”和“戚家军”分别在浑河两岸扎营,后金军先是攻破了“白杆兵”的大营,极少数“白杆兵”突围后跑到了“戚家军”的营地。之后后金军队又转过头来对“戚家军”营地进行围攻。“戚家军”则利用战车、火炮、火铳等进行反击,在火器帮助下给后金军造成重大伤亡,后来还是由于明军火药用尽,被迫使用冷兵器与敌军进行交战,导致“戚家军”最终全军覆没,总兵童仲揆、陈策,副将戚金、参将张名世等皆战死。至于为什么近在咫尺的蓟辽军团见死不救,可能是想借后金之手消灭“戚家军”。明朝末年一直存在军费不足的问题,此前就因为“戚家军”在朝鲜打了胜仗之后要求双倍饷银、加上当时南北将领不和,最终在公元1595年爆发了“蓟州兵变”,“戚家军”被总兵王保诱杀。这支为大明呕心沥血数十年,两代人建立起来的明军精锐火器部队死于朝廷的内斗,从此也变得一蹶不振。

而在明朝末年这样的例子还有很多,既得利益团体眼里只有自己没有朝廷,朝廷却拿他们没有办法。明朝末期本来军费就十分有限,军备日渐废弛,士兵们待遇也是一天不如一天。文官武将拉帮结派、相互攻讦,于是出现了劣币驱逐良币的现象,极少数精锐部队既要考虑怎么跟敌军作战,还要时刻面临被我方队友掣肘的情况,试想一下仅靠区区3千“白杆兵”和3千“戚家军”又怎么能打赢多达6万的后金军队?或许从“蓟州兵变”开始,大明王朝的结局就已经注定了。

题外话:

何汝宾是苏州人,公元1622年任舟山参将,公元1623年升宁绍副总兵,对军事颇有研究。《兵录》共14卷,详细记载了将士选择、行军扎营、攻防作战、火铳制造、战车制造、火药配比、地雷制造、中西火器对比、医药等多个方面,乾隆年间被列为禁书。文章参考的是明崇祯5年(公元1632年)版本,此书现存于美国国会图书馆内。相信对热爱历史、军事并且想了解明朝末年明军火器水平的朋友,可以说是不可多得的宝贝。

这里是通俗易懂的武器知识/战争历史科普小站,后续将会为大家带来更多明、清时期武器装备、战术战法的文章,欢迎关注微信公众号:武器小站(wuqixiaozhan)谢谢!