捷克斯柯达 - 普拉加 L(装甲车)

第一次世界大战结束后,随着哈布斯堡王朝奥匈帝国的覆灭,捷克斯洛伐克共和国正式成立。新划定的部分边界存在争议,这直接引发了 1919 年与匈牙利的战争(缘由:第一次世界大战结束,奥匈帝国解体。基于 “捷克斯洛伐克民族统一” 的诉求,捷克地区(原奥匈帝国奥地利部分)与斯洛伐克地区(原奥匈帝国匈牙利部分)合并,成立 “捷克斯洛伐克共和国”,斯洛伐克地区从中世纪至 1918 年长期属于匈牙利王国,后并入奥匈帝国的 “外莱塔尼亚”,即匈牙利部分,历史上常被称为 “上匈牙利”(Upper Hungary),是匈牙利王国治下的一个地理与文化区域)。在此次冲突中,捷克斯洛伐克军队成功投入使用了两辆蓝旗亚1ZM 装甲车,由此催生了对更多装甲车辆的需求。随后,军方向武器制造商斯柯达(Škoda)下达订单,要求交付 12 辆临时设计的车辆,这类车型被称为 “斯柯达 - 菲亚特 - 都灵”(Škoda-Fiat-Torino),但实际性能表现不佳。尽管这些车辆最终仍投入了服役,斯柯达公司却主动继续推进另一款车型的研发工作,该车型以普拉加 L(Praga L)卡车底盘为基础。这款名为 “斯柯达 - 普拉加 L”(Škoda-Praga L)的装甲车具备更强大的武器装备、更出色的机动性,并且设有后部驾驶位。

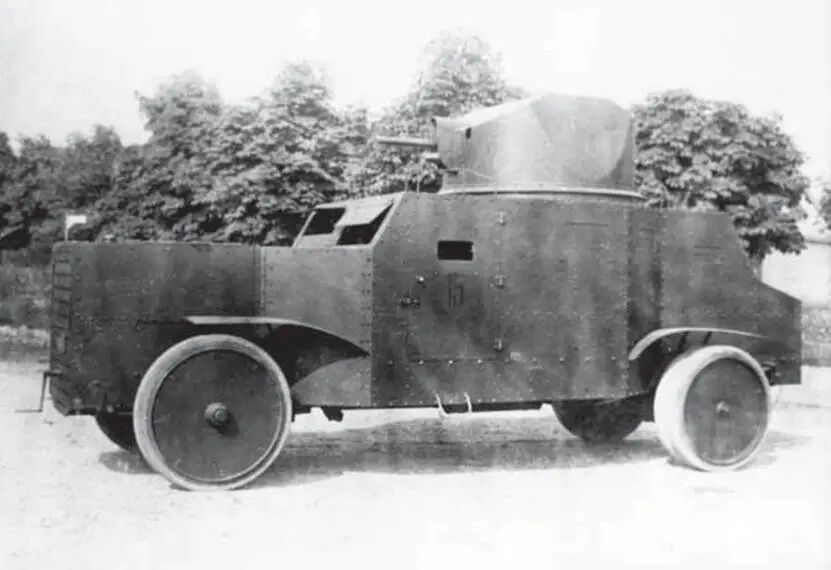

1925 年 5 月的普拉加 L 型装甲车。注意车门上的车辆编号 “15”,以及炮塔内朝向前方的 3.7 厘米口径火炮。

背景信息

第一次世界大战期间,在协约国(Entente)的支持下,捷克斯洛伐克的首批军事单位在法国、意大利和俄国组建成立。其中,部署在意大利的部队接收了两辆蓝旗亚 1ZM(Lancia 1ZM)装甲车;1918年 11 月停战协定签署后,这两辆装甲车于同年 12 月被运往捷克斯洛伐克。

捷克斯洛伐克独立后的第一年,其临时边界(1919 年 1 月 20 日划定)沿线局势持续紧张。这一局面最终引发了与匈牙利的战争 —— 战争于 1919 年 4 月 29 日爆发,6 月 23 日双方签署停战协定后结束。在为期两个月的战斗中,蓝旗亚 1ZM 装甲车的部署取得了成功。此事促使法国驻捷克斯洛伐克军事代表团团长、同时兼任捷克斯洛伐克陆军总参谋长的莫里斯・佩莱(Maurice Pellé)将军提议,应额外采购装甲车辆。

在明确需求后,捷克斯洛伐克国防部军备司(MNO:捷克语 “Ministerstvo Národní Obrany” 的缩写,即 “国民国防部”)向劳林 - 克莱门特(Laurin & Klement)公司与布拉格第一捷克斯洛伐克机械厂(První československou továrnu na stroje v Praze,英文全称 “First Czechoslovak Machine Factory in Prague”)提出需求,要求两家厂商提交符合要求的车型设计方案。然而,这两家公司提交的方案均未满足需求,其中一个主要问题是生产周期过长。由于希望采用国产解决方案,国防部转而与斯柯达工厂(Škoda Works)展开合作。

斯柯达 - 菲亚特 - 都灵(Škoda-Fiat-Torino)“NVII-755” 号(又称 “10 号”)装甲车,停在蓝旗亚(Lancia)1ZM “NVII-752” 号(又称 “2 号”)装甲车旁。尽管 1ZM 装甲车的服役时间早了几年,但其性能更为出色,可靠性也远胜前者。

斯柯达(Škoda)

知名企业斯柯达(Škoda)的历史可追溯至恩斯特・冯・瓦尔德施泰因 - 瓦尔滕贝格伯爵(Count Ernst von Waldstein-Wartenberg)。1859 年,他在比尔森市(Plzeň)创办了一家铸造厂与工程作坊。十年后,工程师兼企业家埃米尔・斯柯达(Emil Škoda)收购了这家工厂。1886年,现代化的新钢铁厂投产,具备了大型铸件的生产能力;1890 年,公司设立了军备部门。一战前,斯柯达迅速发展为奥匈帝国规模最大的武器制造商,曾为该国生产海军装甲炮塔。为支援战事,其军工生产规模持续扩大,直至 1918 年。

一战后,斯柯达所处的国家与战后环境均发生改变,自 1919 年起,公司不得不再次推动产品生产多元化。此前在财务上掌控斯柯达的奥地利与德国银行,其对公司的所有权也被依法没收。为补偿这些银行,公司引入了新的投资方 —— 法国施耐德 - 克勒索(Schneider-Cruesot)制造公司。

当捷克斯洛伐克国防部(MNO)就装甲车辆生产需求与斯柯达接洽时,斯柯达一位名叫汉茨(Hanč)的工程师提交了两款装甲车设计方案。这两款方案均以国产的劳林 - 克莱门特(Laurin & Klement)Mhi 型乘用车为基础。一战后,劳林 - 克莱门特公司主要生产两类车型:1911 年推出的 S 系列,以及1913 年推出的大型 M 系列。

第一款设计方案的车辆车身较短但高度较高,装甲防护性能更优,具体尺寸为长 4.3 米、宽 1.6 米、高 2.4 米。其装甲厚度为 5 毫米,底盘需承载的战斗全重预估为 1900 公斤。第二款设计方案的车辆车身更长,尺寸为长 4.8 米、宽 1.6 米、高2.27 米,装甲厚度设计为 4.5 毫米,上部结构(车体superstructure)的战斗全重预估为 1500 公斤。

然而,国防部最终否决了这两款方案,核心原因是军方希望装甲车以更重型的卡车底盘为基础。随后,各方决定将第二款设计方案适配于意大利制造的菲亚特 18 BL(Fiat 18 BL)卡车底盘。经过进一步修改,该新方案于 1919 年 10 月获批,军方同时下达了 12 辆的生产订单。当时的一大限制条件是要求快速交付,这使得设计无法充分优化,因此这批车辆仍带有临时拼凑的性质。最终,捷克斯洛伐克陆军接收的这 12 辆装甲车存在超载问题,且在机动性与机械可靠性方面存在诸多缺陷。

1919 年由工程师汉茨(Hanč)设计、并提交给捷克斯洛伐克国防部(MNO)的两款斯柯达(Škoda)装甲车方案。尽管这两款方案均遭否决,但右侧的方案(即第二款)经适配意大利菲亚特 18 BL(Fiat 18 BL)卡车底盘后,被军方采纳并定型为 “菲亚特 - 都灵”(Fiat-Torino)装甲车投入服役;左侧的方案(即第一款)则在 1920 年适配了普拉加 L(Praga L)卡车底盘。

重新设计

最晚至 1920 年 7 月,最后一辆斯柯达 - 菲亚特 - 都灵(Škoda-Fiat-Torino)装甲车交付时,工程师汉茨(Hanč)已着手重新设计 1919 年提出的首款装甲车方案;1920 年下半年,基于普拉加 L(Praga L)卡车底盘的新型样车开始制造。此次后续研发由斯柯达公司自主推进,而史料对于军方是否知晓该研发进程存在争议。根据学者雅罗斯拉夫・斯皮塔尔斯基(Jaroslav Špitálský)2021 年的研究,这款样车仍在建造阶段时,便于 1920 年秋季向军事行政部门代表进行了展示;但他在另一篇 2020 年的文章中却提到,捷克斯洛伐克国防部(MNO)直至 1921 年中期才知晓该研发项目。

无论如何,1921 年 5 月 18 日国防部发布新型装甲车方案征集需求,并分别向普拉加汽车厂(Praga)与斯柯达公司发出邀请时,并未考虑这一自主研发的设计方案。普拉加方面给出了否定答复,称短期内无能力完成符合要求的装甲车设计;而斯柯达不仅应允了需求,甚至邀请军方前来观摩即将完工的普拉加 L 型样车。

1921 年 7 月,在比尔森市(Plzeň)为国防部军备司及特种作战部队司令部(捷克语:Velitelství zvláštních bojových útvarů,缩写 V.Z.B.Ú.)的军方代表安排了样车演示。从测试结果来看,代表们认为车辆配备的后部驾驶位极具价值,但同时也指出前、后驾驶员之间的沟通存在严重问题,且所选装甲的厚度也未能达标。尽管史料中未明确提及,但需注意的是,在机动性方面,普拉加 L 型装甲车的表现远优于菲亚特 - 都灵型,不过这一点并未成为捷克斯洛伐克军方采购项目中的决定性因素。

这款经过重新设计的装甲车,如今以普拉加 L(Praga L)卡车底盘为基础。已制造完成的样车在诸多细节上与设计图纸存在差异,例如车尾和挡泥板采用了不同的设计样式,而发动机舱原本较平缓的倾斜角度也被取消了。

由于普拉加(Praga)方面给出了否定答复,且对斯柯达 - 普拉加 L(Škoda-Praga L)样车的印象不佳,捷克斯洛伐克国防部(MNO)转而寻求与外国公司合作。他们向英国和法国的企业发出了咨询,德国方面甚至提出可出售四辆装甲车。尽管国防部此前已耗时许久推进采购事宜,并最终在法国购得一辆雷诺 FT(Renault FT)坦克,但始终未能找到合适的装甲车。

这在财务层面给国防部带来了不小的难题。1921 财政年度,国防部获得了一笔用于采购新型军事装备的大额预算,但该预算必须在 1921 年内使用 —— 结余部分无法结转至 1922 财政年度。正因如此,为充分利用这笔预算,国防部在 1921 年末开启了集中采购。这对斯柯达而言无疑是利好消息:即便军方最初对普拉加 L 样车兴趣不大,斯柯达如今也能将其出售给陆军了。1921 年 12 月 8 日,双方签署合同,陆军以53.946 万捷克斯洛伐克克朗(按 2025 年币值换算,约合 38.2 万美元)的价格购入该样车。这一金额相当可观,相较之下,此前采购 12 辆菲亚特 - 都灵(Fiat-Torino)装甲车的总费用为 288.2 万捷克斯洛伐克克朗(按 2025 年币值换算,约合 180 万美元,单辆车价格约 15 万美元)。

这份合同中包含一项针对斯柯达的附加条款:合同规定,斯柯达需自行承担费用研发一款新型装甲车。关键要求包括:这款新车的装甲必须具备足够防护力,能在 50 米距离内抵御步兵穿甲弹攻击;同时需具备同等的前进与后退机动性,最高时速需达到45 公里。正是国防部的这一需求,结合斯柯达自身的研发经验,最终催生出了技术层面颇为成功的 PA 系列装甲车。

车辆右侧视角。从照片画质中,能清晰看到厚度为 5 毫米的装甲板所采用的铆接结构。注意车辆后部挂载的工兵工具(一把铲子和一把镐),同时还可观察到朝向车头方向的机枪已缺失。

设计方案

该车以国产 7 系列 4×2 驱动形式的普拉加 L(Praga L)卡车底盘为基础。这种轻型卡车于 1912 年推出,经多次现代化改造后,持续生产至 1936 年。

普拉加 L 搭载一台普拉加(Praga)牌汽油发动机,该发动机为水冷式 4 缸单缸体结构,气门位于左侧。发动机在转速 1200 转 / 分时可输出 44 马力,在1400 转 / 分时输出功率为 39 马力。动力从发动机输出后,经万向传动轴传递至多片离合器与变速箱,最终输送至后轮差速器。变速箱设有 4 个前进挡和 1 个倒挡。有趣的是,尽管该型号卡车的同期产品手册显示其在平坦路面的最高时速为 25 至 35 公里,但所有专门记载装甲版普拉加 L 的史料均一致表明,其最高时速可达 40 公里。这一差异的原因尚不明确 —— 尤其考虑到装甲车辆重量更大,理论上时速应有所降低。可能的解释包括:产品手册标注的时速是兼顾经济性的数据(不仅指燃油消耗,更重要的是降低发动机损耗);或是装甲版车型对悬挂系统进行了强化,从而具备了更高的行驶速度。

普通版普拉加 L 卡车(装甲版车型亦如此)配备两套制动系统:一套是作用于变速箱的脚刹,另一套是作用于后轮的手刹。车辆采用辐条式车轮,搭配钢板弹簧悬架,车轮为铸金属材质,规格为 920 毫米 ×120 毫米,装配实心橡胶轮辋。前桥为单轮设计,轮距 1.5 米;后桥为双轮设计,轮距 1.4 米。轴距则为 3.6 米。

普拉加 L(Praga L)卡车底盘设计图。斯柯达(Škoda)所使用的这款底盘经过了改装,额外增设了一个后部驾驶位。

将卡车底盘用于装甲车需要进行一些改动,其中最重要的一项是在车辆后部额外增设一个驾驶位。然而,关于已实施改动的具体细节目前仍不明确。后部驾驶位是第一次世界大战及两次世界大战间期装甲车的常见配置:由于早期装甲车无法驶离路面(越野)完成转向,后部驾驶位恰好解决了它们在当时常见的狭窄道路上难以转向的问题。若乘员陷入危险处境,这一设计不仅能实现高效撤退,换言之,也能让车辆灵活调整战术行进方向。

该装甲车的总重量数据存在一定模糊性。根据早期设计图纸显示,底盘预估承载重量约为2520 公斤,具体细分如下:

装甲:1480 公斤

机枪:50 公斤

3.7厘米口径火炮:150 公斤

机枪弹药:200 公斤

3.7厘米口径火炮弹药:100 公斤

汽油:100 公斤

装备:200 公斤

3名乘员:240 公斤

上述承载重量比底盘原有的 1.5 吨(1500公斤)有效载荷超出了 1 吨多,这表明该底盘极有可能经过了加固处理。若计入底盘本身约 1200 公斤的重量,整车总重量预估可达 4000 公斤。

这是一张普拉加 L(Praga L)装甲车舱门开启状态的特写照片。通过这张照片,能罕见地看到车辆的发动机、内部空间(部分弹药储存位置清晰可见),以及较薄的装甲板。注意车门上的观察窗可通过将两部分向中间滑动实现关闭。这张照片的拍摄时间大概率是 1921 年 5 月 10 日。

这是同日拍摄的另一张普拉加 L(Praga L)装甲车照片,拍摄角度有所不同。特别值得注意的是,带有铰链的车牌处于开启状态,露出了一盏隐藏式车灯。

上部结构

斯柯达 - 普拉加 L(Škoda-Praga L)装甲车的整个上部结构均采用 5 毫米厚的装甲板,通过铆钉固定在内部框架上。发动机与散热器由一个方形装甲结构保护,装甲前板上开有椭圆形孔洞,形成格栅状设计,为散热器提供充足的通风量;此外,格栅上半部分可通过铰链开启。该车型的一个创新设计是将前部乙炔灯安装在格栅舱门后方 —— 这样一来,战斗中关闭舱门时,不仅能保护散热器,还可对乙炔灯起到防护作用。每只车轮上方均装有圆形挡泥板。

在发动机舱后方,装甲上部结构随车轮宽度同步加宽,形成了宽敞的乘员 / 战斗舱。尽管空间充裕,该车仅配备 3 名乘员:1 名驾驶员位于右前方,另1 名驾驶员(后部驾驶员)位于中部后方,车长则在炮塔内操作。车长的任务尤为繁重,需同时负责装填并操作机枪与3.7 厘米口径火炮。车内空间充足并非绝对优势,作战时乘员间的沟通会因此变得困难。但需注意的是,捷克斯洛伐克陆军当时难以为本国现有装甲部队配备足够乘员,即便对于蓝旗亚 1ZM(Lancia 1ZM)装甲车,也仅安排 3 人乘员组操作,而非标准的 4 人配置。

前部驾驶员正前方装有两个大型观察舱门,后部驾驶员处也设有一个大型观察舱门;此外,上部结构两侧各分布 4 个观察窗,这些观察窗均通过将两部分向中间滑动实现关闭。车辆左侧的车门位于驾驶员身旁,右侧车门则在驾驶员后方、炮塔下方位置。炮塔尺寸相对较大,宽度几乎覆盖上部结构的整个横向范围,其炮塔座圈直径估计约为 1.4 米。炮塔顶部设有一个小型舱门,便于车长更好地观察周边环境。

两张特写照片分别展示车辆前部(左图)与后部(右图)。注意车牌 “NVII-762”,该车牌是临时从 “14 号” 菲亚特 - 都灵(Fiat-Torino)装甲车上借用的。

武器装备

该车炮塔配备一挺朝向前方的机枪,以及一门朝向后方的 3.7 厘米口径火炮。其中,机枪为原德国陆军的 7.92 毫米水冷式马克沁 MG 08 机枪 ——1918 年后,捷克斯洛伐克陆军少量接收了这类武器。该型机枪曾是第一次世界大战期间德国陆军的主力重机枪,主要由德国武器与弹药制造厂(Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken,缩写DWM)及施潘道兵工厂(Spandau Arsenal)生产。

理论上,该机枪的射速可达每分钟 450 至 500 发,有效射程最远为 2 公里,采用 250 发织物弹带供弹。普拉加 L(Praga L)装甲车上共携带 20 条弹带,总备弹量为 5000 发。

图中是一挺架设在三脚架上的德国产 7.92 毫米马克沁 MG 08 重机枪。

该火炮的身世颇具谜团 —— 关于其研发过程的记载极为有限。它被称为斯柯达 3.7 厘米 d/27 型(另有L/27 或 L.27 等别称)步兵炮,于 1921 年推出。该炮产量稀少,其中 2 门在 1921 年售予瑞典,甚至有记载称,这 2 门炮中可能有 1 门被装配在了Stridsvagn m/21 型轻型坦克上。

d/27 型步兵炮的初速为 460 米 / 秒,发射重量 0.825 公斤的炮弹,最大射程可达 6 至 6.5 公里。该炮可安装在炮架上,其炮架设计与斯柯达 3.7 厘米 M.15 型步兵炮的炮架极为相似 —— 后者在第一次世界大战期间作为战壕炮(用于战壕攻防的近距离支援火炮)投入使用。此外,该炮也可部署在防御阵地中,或是像本文所述的那样,安装在炮塔内。据称,该炮性能较弱,无法作为反坦克武器使用。普拉加 L(Praga L)装甲车内共携带该型火炮的炮弹 100 发。

这可能是现存唯一一门斯柯达 3.7 厘米 d/27 型火炮,目前被收藏于瑞典陆军博物馆。

该火炮也可安装在小型炮架上。

设计影响

该装甲车的整体设计深受法国怀特(White)装甲汽车(Automitrailleuse White)的影响,同时在一定程度上也借鉴了意大利蓝旗亚 1ZM(Lancia 1ZM)装甲汽车的设计元素。其中,蓝旗亚 1ZM 的影响主要体现在车体周身观察窗的布局与排列方式上;而怀特装甲汽车的影响则更为显著 —— 普拉加 L(Praga L)装甲车沿用了怀特车型的布局结构、车体的方形设计特征,以及炮塔的独特设计(炮塔内配备一门朝向相反的 37 毫米火炮与一挺机枪)。因此,从设计理念来看,普拉加 L 装甲车仍延续了第一次世界大战时期装甲汽车的设计风格。

法国怀特装甲汽车(Automitrailleuse White)对斯柯达(Škoda)这款装甲车的设计产生了重大影响,具体体现在多个方面:炮塔内配备一门朝向相反的37 毫米火炮与一挺机枪、发动机舱的方形设计,以及带有倾斜角度的车尾。

入列服役

尽管该车于 1921 年 12 月购入,但军方随后提出了改装要求,因此直至 1922 年 8 月才正式准备就绪。在普拉加 L(Praga L)装甲车仍由斯柯达(Škoda)负责改装期间,特种作战部队司令部(V.Z.B.Ú.)已改编为突击车辆营(Prapor útočnévozby,缩写 P.Ú.V.)。8 月 19 日,斯坦尼斯拉夫・乌尔里希(Stanislav Ullrich)中尉与一名驾驶员从突击车辆营位于米洛维采(Milovice)的司令部出发,前往位于比尔森(Plzeň)的斯柯达工厂。次日,二人接收了这辆普拉加 L 装甲车,并驾驶该车自行行驶至米洛维采,随后该车正式编入训练部队服役。军方为其分配了战术编号 “15 号”(喷涂于车身两侧),同时配备警用登记牌照 “NVII-969”(喷涂于车头与车尾)。

尽管普拉加 L 的性能优于菲亚特 - 都灵(Fiat-Torino)装甲车,但并未获得军方的广泛认可。显然,对于训练部队指挥官乌尔里希中尉而言,从比尔森到米洛维采的驾驶体验并不理想。他在关于该车的评价中明确写道:“该车配备用于倒车行驶的后部方向盘,但转向设计存在缺陷 —— 倒车时动力仍传递至同一组车轮(导致转向困难)。这款装甲车的设计不符合作战车辆的要求。”

1922 年 8 月 30 日至 9 月 5 日,即该车接收仅数天后,普拉加 L 便编入一支装甲汽车混合排,参与了在塞德尔恰尼(Sedlčany)附近举行的军事演习。塞德尔恰尼是一座位于布拉格以南约 40 公里处的小镇。演习期间,乌尔里希中尉担任该车车长。这支混合排由卡雷尔・亚诺乌舍克(Karel Janoušek)中尉指挥,除普拉加 L 外,还包括一辆菲亚特支援卡车以及 “1 号” 和 “2 号” 蓝旗亚 1ZM(Lancia 1ZM)装甲车。此次演习同时被视为对普拉加 L 进行技术与战术测试的契机。演习结束后,该车返回米洛维采,与 “9 号” 和 “10 号” 菲亚特 - 都灵装甲车一同承担驾驶员训练任务。

图中斯柯达 - 普拉加 L(Škoda-Praga L)装甲车位于两辆斯柯达 - 菲亚特 - 都灵(Škoda-Fiat-Torino)装甲车与一辆雷诺 FT(Renault FT)轻型坦克之间。捷克斯洛伐克军方于 1922 年 1 月接收了第一辆雷诺FT 坦克。菲亚特 - 都灵与普拉加 L 两款装甲车的车体高度差异十分明显,但由于普拉加 L 的炮塔尺寸更大,两车的实际总高度差仅为 0.1 米。

一列捷克斯洛伐克装甲车,其中大部分未配备武器。从左至右依次为:斯柯达 PA-I 型装甲车、蓝旗亚 1ZM 型装甲车、斯柯达 PA-I 型装甲车、斯柯达 - 普拉加 L 型装甲车,以及两辆斯柯达 - 菲亚特 - 都灵型装甲车。

短暂的落幕

普拉加 L(Praga L)装甲车在米洛维采(Milovice)剩余的服役生涯并无太多特别之处,目前也没有留存下关于其作为训练用车的具体使用细节。

由于斯柯达 - 菲亚特 - 都灵(Škoda-Fiat-Torino)与斯柯达 - 普拉加 L 两款装甲车的状态存疑,军方成立了一个专门委员会。该委员会于 1925 年 9 月 10 日召开会议,对这 13 辆装甲车的技术状况进行评估。根据检查结果,军方决定拆解 12 辆菲亚特 - 都灵装甲车中的 8辆,同时拆解普拉加 L 装甲车 —— 这一决定也注定了普拉加 L 的最终命运。1925 年底,该车已完成拆解,其装甲车体与炮塔被送入仓库封存。尽管捷克工事管理局(Ředitelstvíopevňovacích prací,缩写ŘOP)曾短暂考虑将封存的装甲炮塔用于防御工事,但在 1938 年德国占领捷克前,这一计划未能实施。该车的装甲车体与炮塔大概率在第二次世界大战期间被拆解报废。

与命运多舛的装甲部件不同,该车的底盘获得了 “二次生命”。1926 年 1 月 27 日,拆除了上部结构的底盘被运往位于布拉格的捷克斯洛伐克科尔本公司(ČeskomoravskáKolben,即普拉加工厂,一年后该工厂与布赖特费尔德 - 达内克公司合并为ČKD 公司)。经过全面检修后,底盘被送往布拉格斯特拉什尼采区(Strašnice)的一家车身制造厂。捷克斯洛伐克科尔本公司对油箱进行改装后,搭载全新车身的车辆于 1927 年 1 月 31 日重新交付陆军。此时它已被改造为一辆可容纳 12 人的客车。1927 年 4 月 20 日,该车获得警用登记牌照 “NII-677”,随即投入突击车辆营(P.Ú.V.)服役。以这一新身份,该车一直服役至 1935 年 11 月 12 日最终退役。

经过检修并装配新车身之后,这款普拉加 L(Praga L)装甲车的底盘重新投入使用,改造为可容纳 12 人的客车,在突击车辆营(P.Ú.V.)服役,直至 1935 年。

结论

普拉加L(Praga L)装甲车未能满足装甲作战车辆的预期标准,因此尽管其性能显著优于菲亚特-都灵(Fiat-Torino)装甲车,最终也仅有这一辆原型车被纳入服役。

对于捷克斯洛伐克陆军而言,菲亚特-都灵装甲车是宝贵的战略资产,但对斯柯达(Škoda)积累技术经验的帮助相对有限;而普拉加L的情况则恰好相反。尽管该车对陆军的价值极低——陆军仅将其作为训练用车使用了数年,但这款装甲车的研发过程对斯柯达设计部门而言,却是无价的实践。通过研发该车所积累的经验,再结合捷克斯洛伐克国防部提出的新要求,成为了斯柯达迈向全新PA系列装甲车的关键一步。PA系列装甲车采用了专门定制设计的底盘,标志着斯柯达在装甲车辆研发领域的重要进展。

斯柯达 - 普拉加 L(装甲车)

斯柯达 - 普拉加 L(Škoda-Praga L)装甲车技术参数

尺寸(长 × 宽 × 高) |

5.10×1.94×2.55 米 |

轴距 |

3.60 米 |

重量 |

约 4000 公斤 |

动力系统 |

汽油发动机,四冲程,水冷,排量 3824 立方厘米,1200 转 / 分时输出功率 44 马力 |

变速箱 |

4 个前进挡 + 1 个倒挡(4+1R) |

乘员 |

3 人(车长 / 炮手 1 人,驾驶员 2 人) |

离地间隙 |

0.35 米 |

最高速度 |

40 公里 / 小时 |

装甲 |

全车均为 5 毫米厚 |

武器装备 |

1 门 3.7 厘米斯柯达 d/27 型火炮,1 挺 7.92 毫米马克沁 08 型机枪 |

弹药储备 |

37 毫米炮弹 100 发,7.92 毫米机枪弹 5000 发 |