过草地

陈目海遗作

说明

本文原系老红军陈目海九十年代中期根据老干局的要求,在1962年给中小学生做“忆苦思甜”报告——《过草地的片段回忆》讲话稿的基础上,由其本人重新写过并将题目改为《过草地》。之所以要重新撰写,主要是因为原稿只是讲话梗概,大大少于老人的实际讲话内容。故除对其中一些较为含混之处,依据询问老人得到的确切回答,适当做了少许增减。其它除标点符号及个别不通顺的文句进行必要外,基本未作改动。

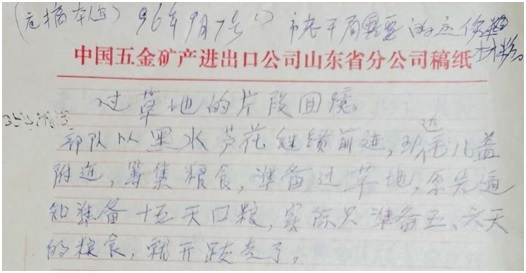

此为原讲话底稿。陈目海于1959年——1963年初,在五矿山东进出口分公司工作。

老红军陈目海其时在红三军团第十团第四连担任司号员。根据老人回忆,该连打会理时伤亡惨重,连长、指导员等全部牺牲——全连干部只剩下一个排长,连部只剩下司号员(陈目海)一人,全连只剩下五十几个人。翻过雪山进至黑水芦花后,杨国夫带领六十多名红四方面军九十师的同志补充过来后,全连方恢复到一百二十人,连长由杨国夫担任。该连系右路红军过草地时担任收容任务的后卫连,是最后一支走出草地的部队。

照片为《齐鲁晚报》采访时拍摄。

过草地

1935年8月,红军从黑水芦花继续前进。到达毛尔盖附近停下,筹集粮食,准备过草地。最初,通知大家准备十五天的口粮,后来只准备了五六天的粮食,就接到命令开拔了。

草地位于海拔三四千公尺的高原,靠近四川与甘肃的交界地区。那里的地理环境十分复杂,气候恶劣,满山遍野的野草、野花到了八月份便开始凋谢了,一年只有五六天的无霜冻期。所以说草地无夏天,只有漫长的冬天。

我们三军团是后卫,比起前卫部队处境要好些。有他们在前面探路,寻找没有毒的可以饮用的水源,尝试那些是能吃的野草、野花,我们后续部队因此减少了许多牺牲和困难,这些都是前卫部队的许多战友用自己宝贵的生命换来的。我们一踏进草地的边缘,就看到前卫部队有的红军战友因为缺氧伤病,冻饿和误喝了有毒的水,误吃了毒草、毒花中毒而倒毙在路旁。我们心里都难过极了,只能多看两眼他们的身影,把眼泪咽到肚子里继续前进。

头天过草地,白天天气还很好,但到了黄昏天气突变,顷刻间乌云滚滚,暴风雨劈头盖脸浇下来。我们赶紧把干部每人所带的竹竿插到地上,用被单子撑起个篷子。但雨水太大,篷子中间被压得凹下来,雨水不停地漏下来。大家只好在篷子边上,雨水和漏水少一点儿的地方背靠背地坐成一圈,饿了就抓一把炒熟的青稞麦吃一吃。打盹的一歪,手触到地面被水一冰就机灵一下醒了,……。就这样支持了一晚上,到天亮时雨才停了。

做饭吃是根本不可能的。地上到处是水,背包都湿了一大半,又没有干柴可以烧火,只好吃青稞麦和炒面充饥。然后又是不停地行军。第二天宿营的时间要早些,太阳还没有落山,我们就住了下来,往四周一看,一马平川。在三四里地的远处,有一些小刺蓬,枝条已经干枯了。大家纷纷跑过去采摘,我们也收集了一些回来做饭。连长、指导员和通讯员用仅有的小瓷盆煮糊糊,我和卫生员则各自用茶缸煮。又看到大家到小河沟边摘野韭菜花,我们便也跑过去摘了些,拿回来放到糊糊里搅和在一块儿。也许是我们太疲惫、太饥饿了,再加上终于可以吃到一顿热饭的缘故,吃起来倒也觉得蛮好吃的。

这是陈目海根据老干局的要求,亲笔誊写的原稿第一页。

过了一会儿,太阳落山了,又下起了小雨,一连好几天也没有停下来。由于地上到处都是积水,没有办法睡觉。但又不能不睡,因为转过天来又会有新的预料不到的危险和困难要去克服,这都需要有比较充沛的体力和精神才行。最后我们终于相处了办法,把大家的被单集中起来,铺到地上几条,一边能多多少少阻挡一下地面上雨水。把一条撑在小竹竿上做成简易的帐篷,然后五六个人挤到篷子下面,再把剩下的几条被单盖到身上入睡。

睡到下半夜,大家都给冻醒了。爬起来一看,湿透的被单把半个身子都给打湿了。为了防止感冒,连长把大家叫起来,在原地跑步取暖。身上暖和点儿后,将被单拧干后再继续睡。之后连续好几天,都是在这种情况下度过的。

由于长期吃不到肉和蔬菜,翻过雪山进入少数民族地区后又搞不到盐,再加上有一个多月没有油吃,几乎全连都染上夜盲症。最初是从哨兵那里发现的。半夜连长带着我去查哨,快走到跟前他才发现。连长顿时火了,禁不住大声责问哨兵是不是打瞌睡了!哨兵很冤屈地回答说没有。连长这才发现,离开哨位两三步远,哨兵就看不见了,这是很危险的。

为了尽快消除夜盲症,连长一回去就叫醒指导员商量对策,最后决定将炊事班一直保有舍不得吃的一块牛油饼拿出来,切割成小块分发给各班。连长将连部分到那一小块切成两小半,小一点儿的分给我和卫生员,大一点儿的留给他和指导员、通讯员。我和卫生员将分到的牛油放到茶缸里,倒进糊糊里熬在一起。说也奇怪,喝了与牛油熬在一起的糊糊后,当天晚上大部分同志的夜盲症有所缓解,哨兵能看到的距离远多了。

走到草地的腹地,是大片的沼泽。这比在草地上行走要困难的多,而且也很危险,稍有不慎,踩不到草墩上,就很有可能陷到烂泥潭里。如果掉进去得不到及时救援,很快就会遭到灭顶之灾。我们大家排成一路纵队,循着前面部队留下的标记,一个跟着一个,小心翼翼地行走。到了危险地带,大家手拉这手,鱼贯通过。

走到第五天傍晚,我们远远地看到一片低矮的棚子。这些棚子是用树枝和木条等搭建的,里外都用牛粪将缝隙糊上。这里已接近草地的边缘,棚子是藏民放牧时歇脚用的,被当地老百姓称为牛屎房子。牛是吃草的,所以牛屎的气味不大,干了以后还能用来生火。牛屎房的周围的草地上,还散落着一些干了的牛屎饼。我们走近到牛屎房时,发现有几堆前卫部队生的火还没有熄灭,急忙添上写枯草和牛屎饼将火势引大。如此一来,我们既可以取暖、烘烤身上的湿衣服,也能够煮饭吃了。

这时,我们发现前面有几个掉队的战友,用小勺和枪上的刺刀刮死马和死牛骨架上的腐肉,然后放到火上烤熟了吞到肚子里。我们看见后心里非常难过,却也都无能为力,因为我们是行走在最后的部队,自己所剩下的粮食已经很少了,如果把粮食分给他们,可能大家谁都走不出草地。勉强留给他们每人一小把青稞麦后,动员他们不要停留继续慢慢向前走,再坚持一两天就能走出草地了。

正当我们转身要离去时,突然有人抓住了我的胳膊。他用微弱的声音问我:“陈同志,你还记得我吧?”我仔细一看,原来是之前过贵州扩红时我动员进来的一个人。只见他一边流泪一边埋怨道:“我说不来你非要动员我!现在怎么办?”我知道现在说什么都没用,帮着他把磨烂的脚包了包,又塞给他一把青稞麦,鼓励他一定要坚持下去就离开了。

第六天我们已接近草地的边缘,远处山脉的轮廓隐隐可见。我们接到上级的命令,在这里停下放连哨,收容后面掉队的同志。大家准备做晚饭时,发现只有我和卫生员的粮袋里还有少许粮食,连长、指导员和通讯员的粮袋基本空了。临出发过草地之前叫大家准备粮食时指导员曾在连里宣布过,自己背的粮食个人自己吃。

我和卫生员之所以能省下一部分粮食是有原因的。卫生员还是个十四五岁的孩子,相对而言吃的比较少。而我在过雪山之前,因为喝辣椒水把胃给伤了,每当吃青稞麦不好消化时就引起剧烈的胃痛!所以每次吃的都比较少。可连长和指导员他们不好意思吃我俩的。这时恰好团里的特派员(负责保卫工作的干部)到我们连检查工作,便动员我们俩将所剩的粮食贡献出来,熬成糊糊连部的几个人一块儿吃。

过后,特派员要求连长和指导员下去查一下,清点全连同志手里还剩多少粮食。结果一查,全连只有不到一半的同志还剩有少量粮食。于是特派员决定把剩余的粮食集中起来,让炊事班和着野菜熬了一大锅糊糊,全脸同志分着吃。为了解决之后的缺粮问题,特派员连夜出发,追赶前面已走出草地的大部队。

傍晚时分,特派员带着团部直属队的十几个同志,背着筹集到粮食跑了九十多里路,赶到了我们连的哨位。这样一来,终于解决了我们全连的吃饭问题。第二天下午,我们按照上级的部署,离开哨位向大部队靠拢。在草地边缘与兄弟部队完成交接后又继续前进,最后到达一个叫班佑的地方停下来宿营。我们连是团结连,一百二十人中有六十多是四方面军补充过来的,过草地只牺牲了一个同志,是整个右路红军损失最小的连队。

——完——