柴可夫斯基(1840-1893)

元旦当晚,笔者受邀出席无锡交响乐团成立首演暨2024新年音乐会(无锡大剧院)。所有曲目中,著名华人大提琴家王健与乐团合作(林大叶指挥)的柴可夫斯基《洛可可主题变奏曲》给我留下最难忘的印象——王健演奏的稳健、精妙、温暖和多变的色彩感几近完美地体现出老柴这首名作所要求的品质。由此我想到,人们总以为老柴的“拿手好戏”是个人内心的抒发与浪漫激情的宣泄,但从更全面的角度看,如《洛可可主题变奏曲》(1876)这样的“古典”风范也是老柴的特色面向,后人不可小觑。

无锡交响乐团成立首演暨2024新年音乐会(无锡大剧院)

华人大提琴家王健

不久前,我对老柴的传奇生涯与艺术贡献做过一番点评(《传奇“老柴”》,刊2023年11月30日《文汇报 笔会》),但似意犹未尽——对于这位风格面向丰富但又常常引发误解的音乐巨匠而言,还有诸多可资议论的话题。于是就有了这里的“再谈”。

老柴在《洛可可主题变奏曲》中所体现的“古典”面向,绝非孤例,而是常态——《天鹅湖》(1876)、《睡美人》(1889)、《胡桃夹子》(1892)三大舞剧,四部不太出名但其实值得高度关注的《管弦乐组曲》(均作于1870年代末至1880年代的创作盛期),那部演出率极高的《弦乐小夜曲》(1880),以及老柴晚期的歌剧杰作《黑桃皇后》(1890)等,均鲜明体现出老柴的这种“古典”兴味。而“古典”姿态作为某种表达意象或风格范畴,也间或出没于他的交响曲、协奏曲名作中(尤其是一些具有芭蕾性格的舞曲乐章)。作为一位乐史中公认带有浓烈主观表达倾向甚至有时不免堕入“病态”的浪漫派作曲家,老柴笔下的这种古典趣味不仅反映出他的艺术面向的多维、矛盾和复杂,也让人对他的这种趣味所带来的后果感到好奇。

一位艺术家的成长,之所以有如此这般的取向,不仅出于他的个人选择,也是由于环境和条件使然。从某种特殊角度看,老柴的芭蕾音乐写作成功登顶“史上之最”,很大程度是得益于旧俄沙皇时代的独特政治-文化条件。纵观整个19世纪,沙俄是全欧所有君主政体中皇权专制最顽固、最保守的国度(没有之一):与英法等较为开明的“君主立宪制”不同,俄国沙皇享有绝对权威,独自掌控军政财大权,这当然是违背近代民主大潮的倒行逆施(由此造成19世纪俄国社会矛盾激化,终于引发20世纪初的动荡及随后著名的革命)。但从另一角度看,对于芭蕾、歌剧等需要强力财政支持的“高雅”艺术品种,沙皇出于皇族体面和贵族趣味需要,不惜工本,一掷千金,这即是为何19世纪末,俄罗斯的芭蕾取代了这门艺术的法兰西“鼻祖”而成为世界领头羊的“体制”奥秘所在——“真正使芭蕾发生改变的是它与俄罗斯帝国所产生的化学作用。农奴和贵族,圣彼得堡和外国文化的声誉,等级制度、秩序、贵族思想及其与东方民间艺术形式的持续张力,这一切都融入芭蕾舞中,使其成为了典型的俄罗斯艺术。不仅如此,古典芭蕾出于俄罗斯与西方的交汇处,因而获得了一种史无前例的象征意义。此时(19世纪末),芭蕾舞在俄罗斯的重要性显然胜过此前或此后在别处的情况”([美]霍曼斯著 《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》周晓宇等人中译本第292页)。

《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》中译本封面

芭蕾舞剧《天鹅湖》剧照

老柴之于俄国芭蕾,可谓“生逢其时”。他的音乐助推这门最能代表古典皇家气派的俄罗斯艺术品种荣升世界顶峰。缺乏旧俄帝制的鼎力支撑,就没有老柴的芭蕾音乐创作辉煌;同理,没有老柴的音乐创意和艺术匠心,俄罗斯古典芭蕾的成就与光荣也就无从谈起。亚历山大二世(1855年登基,1861年颁布农奴制改革法令,1881年3月遇刺身亡)和三世(1881-1894年在位)两位沙皇均高度看重老柴的音乐天才——老柴的音乐声誉和成就为沙俄皇家“脸上增光”无数,因而沙皇(亚历山大三世)给老柴赐封贵族身份(1884)和赐授终身年俸(1885)也是理所应当。由于19世纪芭蕾音乐的特殊品格,它与18世纪的古典风范乃至之前的巴洛克贵族舞蹈具有千丝万缕的亲缘关系。在老柴成熟以后的风格构成和表现范畴中,轻盈、光亮、华丽而富有色彩感的古典贵族趣味通过老柴特有的个人语汇被刻意雕琢并不断放大,而芭蕾音乐正是老柴释放自己古典贵族情怀的最佳通道。

耐人寻味的是,老柴最推崇的音乐前辈正是18世纪古典音乐的至高“大神”莫扎特——乍一看,老柴的这一偏好会让人诧异:考虑到人们熟知老柴音乐风格的强烈主观性,以客观、健康、优雅和纯粹而著称的古典旗手莫扎特居然成为老柴的心中偶像,这似乎不合情理。然而,老柴曾多次在书信和日记中坦承自己对莫扎特的偏爱:“我不仅热爱莫扎特——我简直崇拜他。在我看来,有史以来最卓越的歌剧是《唐·乔瓦尼》。”(1878年3月16日写给赞助人梅克夫人的信);“莫扎特不是让我震撼或震惊——他更多是俘虏我,给我快乐和温暖……很难说明白他对我的影响到底有什么益处,但毫无疑问非常有益,我活得越久,对他知道得越多,我就越热爱他。”(1883年1月11日给梅克夫人的信);“我最深刻地坚信,在音乐领域中,美所达到的最高的顶点是莫扎特……我热爱莫扎特的一切,因为我们真正爱一个人就会爱这个人的一切。”(1886年9月20日日记)我们不妨将老柴音乐中明确的古典面向和贵族趣味看作是老柴向莫扎特的致敬和献礼。1887年是莫扎特歌剧《唐·乔瓦尼》问世百年,老柴甚至选择莫扎特的四首钢琴曲进行了“柴式”的管弦乐编配以示仰慕——这即是《第四管弦乐组曲“莫扎特风格曲”》Op. 61。

在19世纪的浪漫文化语境中植入这种本属于另一时空的古典趣味,不免给听(观)者带来异样的感受和错位的感觉——我总觉得这其中存在某种难以言传的隐喻意味。具体到老柴身处其中的19世纪下半叶俄国社会,古典趣味当然理所当然属于贵族阶层。老柴在音乐中表达、体现和刻画古典风范,必然让人联想到俄国贵族的生活世界。而令人不安的是,此时的俄国,知识阶层和艺术家已越来越痛苦地感到贵族本身的腐朽堕落,以及贵族体制的深刻道德困境和摇摇欲坠——以列夫·托尔斯泰的三部伟大小说(《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》)为代表的俄国批判现实主义文学揭示出此时俄国社会中贵族体制越来越严重的存在危机,以及所遭到的愈来愈严厉的批判和质疑。于是,这里就出现了一个微妙的问题:老柴作为贵族既得利益者,同时又是沙俄时代知识界和艺术圈的重要成员,他在贵族趣味和批判意识之间,究竟采取什么立场,并如何进行协调?

旧俄知识分子典型的心理困局和精神悲剧正是由此产生:一方面,他们的优越和高贵是得益于自己的贵族身份与地位;另一方面,他们又看到贵族体制的难堪、腐败和非人道。道德的困窘与良心的不安于是成为旧俄知识分子的鲜明心理特征,负罪、忏悔、思考及平民意识普遍成为这些贵族知识分子的共同心性质态,为此他们通过各种方式走向精神救赎、社会改良乃至激进革命。老柴又何尝不是如此?虽然他是公认的俄罗斯帝国桂冠“乐正”,享有一位在世音乐家所能拥有的至高荣誉和最佳资源,但在他的内心——以及他的音乐表达中,他一直心神不宁、惴惴不安,有时甚至陷入深深的黑暗。

不错,他可以暂时忘却现实,沉浸于莫扎特式的想象世界和贵族趣味中,如《洛可可主题变奏曲》和他的三大舞剧。但老柴之所以是艺术上的大师巨匠,正在于他不会满足于简易的单维,而是走向复杂的多维——这其中最有深意的开掘,恰是将贵族的古典趣味与他特有的悲剧音调进行多方位的并行、对峙、分解和融汇,从中生发出无限丰富、多样、纠结而无解的人生况味,有时甚至唤起了具有强烈现代性的荒谬感和怪诞感。

这方面的上佳例证是他最伟大的歌剧代表作《黑桃皇后》。剧中男主角盖尔曼对贵族世界既羡慕又嫉恨的扭曲心理让作曲家有机会将自己风格中既有的古典面向进行令人惊讶的反讽性处理。在这里,经由普希金原著的启发,老柴显露出他无愧是俄罗斯伟大的批判现实主义文学的同道人。盖尔曼最终走向疯狂和死亡,其中对贵族体制及所属社会发出的激烈质问和抗议通过老柴的音乐得到进一步加强。笔者前些年曾为上海大剧院上演此剧写过专文(《歌剧〈黑桃皇后〉的三重世界》,刊2016年10月8日《文汇报 笔会》),其中谈及这部歌剧通过老柴特有的不同音乐风格范畴来进行深刻人文意义建构的突出特色。

歌剧《黑桃皇后》剧照

《黑桃皇后》中古典趣味和悲剧音调之间这种让人不安的对比、纠缠和交织,也出现在老柴的其他器乐作品中——这即是为何我们应更加重视老柴的《管弦乐组曲》的缘由。前些日子我抽空阅读美国俄罗斯音乐专家塔拉斯金(Richard Taruskin)的有趣长文《柴可夫斯基与人性》(载《以音乐定义俄罗斯》一书,1997),才得知老柴很看重这几部组曲,甚至认为这是自己最本质、最有特色的成就——今天的我们大概不会完全同意作曲家这样的自我评价,毕竟我们还是认为老柴的交响曲(尤其是“四”“五”“六”最后三部大作)更重要。

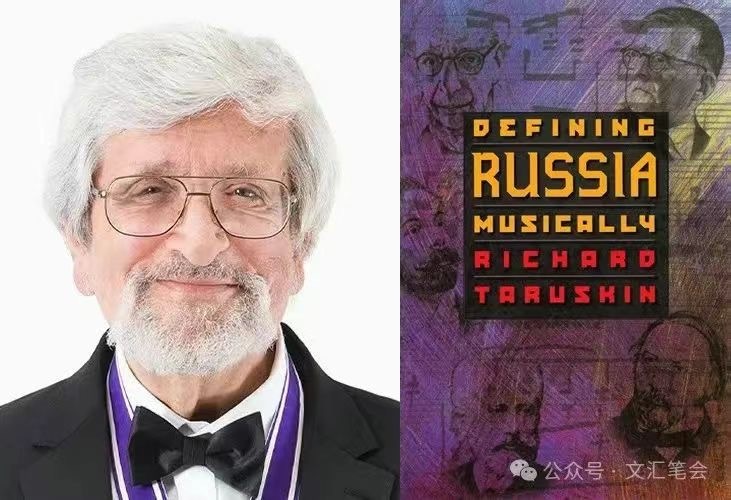

塔拉斯金(Richard Taruskin)和《以音乐定义俄罗斯》

我也不太同意塔拉斯金刻意将老柴的某些创作看成是张扬沙皇“帝国风格”的音乐表率(如《管弦乐第三组曲》Op. 55,1884年作,末乐章最后一个变奏中辉煌的“波洛涅兹舞曲”)。在我听来,这些组曲确乎是老柴芭蕾音乐的孪生姊妹,它们充满了老柴音乐的华美舞蹈感,听者很容易在脑海中想象出动人的芭蕾舞姿。但更重要的是,在这些管弦乐组曲中,我们听到老柴特有的悲剧音调与芭蕾脉动的复杂交汇,其笔触的深刻、精到和用心,比起他的芭蕾音乐,可谓有过之无不及。《第三组曲》总体上达到了极高的艺术水平,每个乐章都足以和老柴最好的交响曲写作相提并论。但该组曲四个乐章又总是保持着很强的“舞曲特性”,各乐章分立,甚至显得有些松散,全曲没有从头至尾的贯穿性抽象叙事,因而它不是“交响曲”,而是“组曲”。我个人尤其推崇《第三组曲》中的第一乐章“悲歌”和第二乐章“忧伤圆舞曲”(以及《第一组曲》中的第一乐章“引子与赋格”和第三乐章“间奏曲”)——这是音乐兼具“交响性”和“芭蕾性”,同时又富有心理厚度和情感深度的示范性杰作。如果我们聆听时带入旧俄时代贵族知识分子的痛苦心理体验,老柴此时的音乐就会成为某种意涵深刻而又超越言语的表达——表达旧俄那个特定的时代,同时很可能会感召所有的时代。

2024年1月21日写毕于冰城临江阁

作者:杨燕迪

文:杨燕迪编辑:谢娟责任编辑:舒 明

转载此文请注明出处。