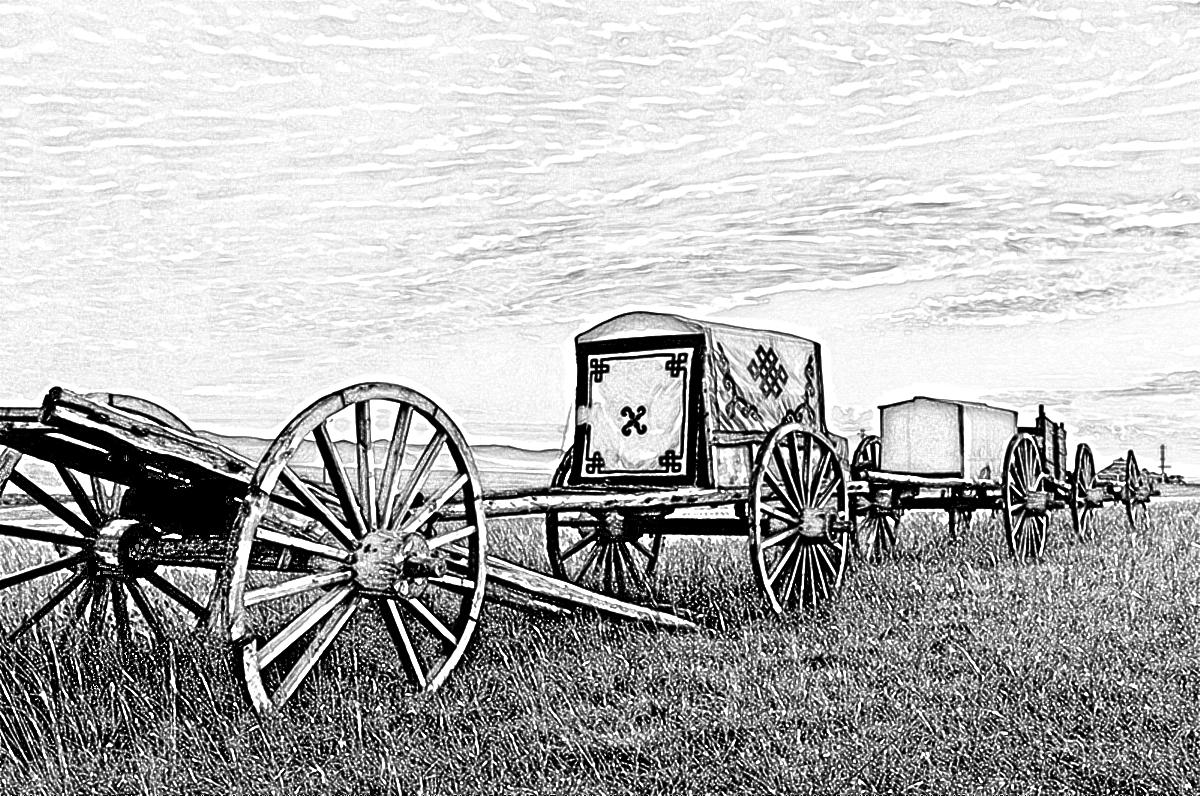

披着远古的风尘,留下风云变幻的车辙,神奇的勒勒车,拉着岁月的风雨,放牧这无边的山河……

当著名歌唱家杨洪基演唱的歌曲《神奇的勒勒车》再次响起的时候,我们折服在被誉为“草原之舟”的勒勒车之下。勒勒车从茫茫的草原深处走来,讲述着自己的故事缓缓向前。

从商周时期到20世纪七八十年代的三千余年中,勒勒车一直是草原牧人最重要的交通运输工具。历史上,我国北方游牧民族较多,大都擅长骑马征战。由于勒勒车在雪地和深草中行走迅速,因而时常作为战车在战争中效力。

历史的画卷展开,勒勒车登上属于它的舞台。

(一)

勒勒车源自北方草原上的少数民族。内蒙古文物考古工作者以高度负责的精神,历时几十年在阴山山脉西段的狼山之中,发现青铜时代(大约相当于商、周至战国时期)的千余幅古岩画。其中车辆岩画占有一定数量和地位。这些岩画大都分布在内蒙古巴彦淖尔市境内,即当时游牧部落出入阴山山脉谷道处。从阴山的车辆岩画中,最早出现的车辆是非常简陋的。在今乌拉特中旗有一副岩画,前面是骑者,后面一匹马,马尾上连着一椭圆形物体。同样在今鄂尔多斯出土的青铜器上有一马形动物,后面也连着一椭形物。可以看出,这就是最早出现的勒勒车图像。

战国时期,匈奴的势力一度发展到黄河南岸。但最终被秦始皇几计重拳打得远遁大漠戈壁深处,数十年不敢露头。在汉武帝的时代里共对匈奴用兵10多次,以“霍卫组合”为首的汉军北击匈奴。几个回合过后,匈奴就被打的满地找牙。

勒勒车当时就是匈奴军事运输和日常交通工具。《盐铁论-散不足》说“胡车(匈奴车)相随而鸣。”《汉书-杨雄传》也说:“砰轒輼(fén wēn)破穹庐”一语“轒輼”就是匈奴车。阴山曾是匈奴民族长期活动的地区,阴山山脉中的车辆岩画与匈奴的早期历史密切相关。从凿刻在阴山中的车辆岩画,说明早在战国之前匈奴就会造车。到了秦汉时期,匈奴已有发达的造车业。匈奴聚居的张掖郡(今甘肃省张掖县一带)和阴山(狼山、乌拉山和大青山),就是专门制造车辆的地区之一。永和三年(公元138年),汉兵在常山、中山(今冀西北一带)击败南匈奴,“获穹庐车重千余辆。又公元134年,汉兵在车师前国(今新疆吐鲁番)附近的间吾陆谷(今新疆博格多山)掩击匈奴,也虏获车千余辆等。

战国到汉,中原与北方虽有战争,但历时较短,而南北地区之间的政治、经济和文化交往不断加强,特别是匈奴及其上层贵族所需要的各种物品,通过赏赐和交换,从中原进入漠南或者越过长城进入漠北,其中中原进入塞外的车辆有许多。东汉顺帝四年(公元135年),乌桓入云中(内蒙古托克托县),一次就截夺商贾牛车千余辆,可见汉代进入塞外经商的车辆有多少。

在南北朝时期,北魏将丁零、柔然等部击败,尤其是丁零,他们各部因善于制作并普遍使用高轮大车,故晋以的中原人又称他们为高车。丁零人之所以普遍使用高车,是因为他们原驻牧地草丛茂密,积雪深厚,且多沼泽,在这种地区使用高轮大车,可以减少阻力,便于通行。

柔然是用勒勒车进行运物载人。世祖二年(公元429年),北魏深入漠北征战柔然,凡“所俘虏及获畜产车庐,弥满山泽,盖数百万”。所获柔然车,都充为军用。当时柔然有如此大量车辆,说明柔然人已能生产或制造车辆。

(二)

正当大宋为了抗击辽金而绞尽脑汁之时,北方草原上的蒙古登上了历史舞台。宋开禧二年(1206年)春天,草原深处的鄂嫩河源头,蒙古各部诸王在此开会,会上“选举”铁木真为蒙古族人民的“汗”,这个“汗”就是后来征战整个欧亚大陆且所向披靡的成吉思汗。

当蒙古各部出现于大漠南北草原之前,驮兽和车辆早已是古代北方各族运输及日常交通工具了。在成吉思汗时期,蒙古畜牧业已不是过去“无羊少马,有牛不用”的状况。为适应其社会生产和生活的需要,马、牛和骆驼作为蓄力开始驾车出现在茫茫的草原上,到了13世纪,由于远征和大规模移牧,车辆更为盛行。元代蒙古地区车辆发展具有数量多、使用普遍及技术精湛的特点。

《辽史》中记载,辽代“扎剌亦儿部以车为阑,每一千车为一库伦,共有库伦七十。”以此计算,仅在扎剌亦儿部即有车数万辆。在成吉思汗西征时,长春真人也曾目睹“车帐千百”、“皂车毡帐、成列数千”的实况。而且“黑车白帐”均同时并提,说明当时蒙古牧民即有大量使用车辆的现象。南宋的彭大雅在《黑鞑事略》中描述,每当牧民移牧时,“车,派而五之,如蚊阵,萦纤延袤十五里,左右横距,及其直之半”。

据前苏联蒙古学家弗拉基米尔佐夫在《蒙古社会制度史》中记述,车辆“是当时蒙古人生活最寻常的现象”,不仅游牧民已广泛使用车辆,而且勒勒车早已传到森林民户当中。《蒙古秘史》很多章节提到车辆的使用,不仅富有者占有车辆,就是贫困户也拥有车辆。依附于泰亦赤儿部充当家奴的速勒思部人锁儿罕失剌(成吉思汗西征时的四杰之一赤勒温的父亲)家,亦有车一辆。

《蒙古秘史》所载,成吉思汗十一世祖母阿兰豁阿曾乘车,由今俄罗斯勒拿河上游经千山万水来至不儿罕山地区。这表明在九世纪末,他们就已经能制造车辆并用于山地、林区及沼泽地区等这样难于行车的地方,这不仅表明车辆坚固耐用,而且也显示了蒙古民族造车技术的精湛。到了成吉思汗的时代,造车技术更为进步,开始制造“铁车”和大型车辆。《蒙古秘史》里所说,蒙古人有两种车辆,用于搬运各种物品。一种大车称为合剌兀台帖兀坚,另一种称为合撒黑帖儿坚。后一种车辆的名称直至今日仍保存于蒙古语中,目前这些词均被理解为大型的货车。除此之外,还有“运载大帐幕的大型车辆”,整个帐幕“不可卷舒,车上载行”,“车上室,可坐可卧。南宋的彭大雅就曾目睹蒙古用20头牛挽车的大帐幕车辆,直径近30尺。

忽必烈建立元朝后,在草原上设置了帖里干(蒙语译为车)、木怜(蒙语译为马)和纳怜(蒙语译为小)三条大路。《元史-地理志》里记载,在这些道路上车来车往,上都(内蒙古正蓝旗)至大都(北京)的路上“不满千里,车辆四道焉。”。

元朝末年,随着一个叫朱重八这个牧牛娃的出现,北方草原的交通运输的开始倒退,勒勒车的发展也深受影响。这个放牛娃就是明朝开国皇帝朱元璋。至正十九年(1359年),朱元璋率领农民起义军元顺帝妥欢帖木儿打得退出大都(北京),回到成吉思汗起家的草原上。此后双方的征战时断时续,草原与中原之间正常的经济往来受到阻隔。北方草原上的农牧业、手工业城镇及居民点被战争摧毁,蒙古地区社会经济陷入了困境。元朝鼎盛时期的道路交通荒废,繁盛一时的驿站随之消亡,大车也不再使用了,一切装载的物品,往往只以驮子搬运。

(三)

虽然元末明初的战争阻碍了勒勒车前进的步履,但在历史的长河中那也只是一朵很小的浪花。历史的车轮滚滚向前,当清太祖努尔哈赤带领他的后金子弟几个冲锋把明末帝崇祯逼上煤山,吊死在歪脖老树上后,勒勒车再次迎来了发展的春天。

努尔哈赤在建立后金之时,就制定了“南不封王,北不断亲”的政策,北不断亲就是指与蒙古人互相联姻。这个政策重新焕发了蒙古民族文化的光彩,草原上不再寂寞,一辆辆勒勒车相依相随,徐徐走来。

到康熙征讨噶尔丹时,勒勒车已经在草原上得到了空前发展,虽然主要的几场战役是在今蒙古国境内,但内蒙古大草原仍是清军征讨噶尔丹战争的后勤保障基地。《中国古代战例选编》中说,在昭莫多之战中,清军在中、西路进军线路上,“组织大批车辆和民夫随军运送粮秣和器材,携带大批骆驼,进入漠北后,鉴于在沙漠中行车困难,即以驼代车,驮载火炮前进,以保证作战需要。当时草原上勒勒车就如解放战争中支前的独轮车一样,洋洋洒洒,一眼望不到尽头。正是草原上大批量的勒勒车在一定程度上解决了清军后勤保障的后顾之忧。随之在雄才大略的康熙亲征下,噶尔丹叛乱注定是一个失败的结局。

清代蒙古地区的畜力车主要是勒勒车,以牛牵引为主,故通称为牛车。《锡林郭勒盟公路交通史》记载,清代的勒勒车“轮不甚圆,辕不求直,轴轻为椽,轮高4尺余,以1牛曳之而行”。车轮大,车体高,即使在坎坷不平的山地和沼泽地带也可以正常行驶。这种车又分乘人和载货二种,乘人车就是在车体上面用一些细而长的横木或柳条弯成弓形,将其两端系在两辕上,并成一排,中间系上横木,然后在上面罩上布或毡子,夏天可以防雨,冬季又能御寒。

上述勒勒车主要是内蒙古东部区农牧民用以运水、搬迁以及“旅蒙商”尾随游牧民行商运载货物的运输工具。在内蒙古西部区的农闲时节,包头的农牧民时常以勒勒车跑长途运输。经常结队百辆以上,载运毛皮去往张家口。

(四)

清末,昏庸腐朽的清廷遭遇了前所未有的内忧外患,闭关锁国的政策没能阻挡住“洋鬼子”的坚船利舰,他们硬是将自己的汽车开上了北京街头。新中国成立后,随着轰轰烈烈的现代化进行曲的奏响,各种机动车辆开进了草原。勒勒车完成了自己的历史使命,有的静静地停泊在大草原的草海深处,有的走进博物馆内供游客参观。2006年蒙古族勒勒车制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

《神奇的勒勒车》旋律想起,勒勒车不再孤单……

参考《内蒙古古代道路交通史》、《内蒙古民俗》