◎张冲

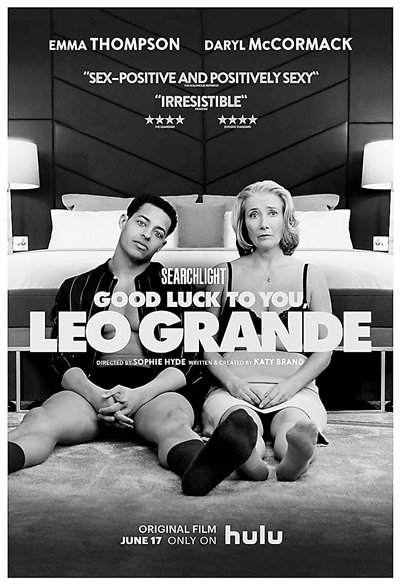

随着社会老龄化现象的趋显,有关孤寡老人晚年欲望的问题也被越来越多的电影关注,最近的一部是英国苏菲·海德导演的室内电影《祝你好运,里奥·格兰德》(以下简称《祝你好运》)。该电影由毕业于剑桥大学的英国影后、编剧艾玛·汤普森主演。63岁的艾玛在片中扮演55岁的寡妇南希,一位刻板严肃的宗教教育课女老师,丈夫去世两年后她退休了,此时的她处于极端失衡与焦虑之中,她意欲打破这种状态,但“仅有欲望而无行动的人只能产生瘟疫”,于是她决定打破常规,选择冒险过另外的人生。

电影既讨论了文化对身体欲望的压抑,也讨论了“感官与灵魂沟通”的可能性。打破常规的过程中南希逐渐体验到了“活着的事物都是神圣的”这一真相,并以此种认知直面生活与自己,准备健康本能地幸福下去。

彷徨、不安与绝望:被“否定”的身体

英国学者约翰·斯图亚特·密尔认为,“人是服从权威的动物,历史上先后有美德权威、宗教权威和世俗权威三大权威支配、指引着人们的行动。”电影《祝你好运》中的女主角南希就是在此类权威的支配下,谨小慎微、如履薄冰地遵守所有的规定与秩序。日常情况下的她化着淡淡的妆,身着中产阶级套装,头发打理得也充满了中产阶级固有的味道,穿着中规中矩的黑色平底鞋。到了和里奥约会的酒店后,南希换上了高跟鞋,代表此时南希内心与潜意识的渴望,但却与她外在的行动形成鲜明的两极对比:局促不安、语无伦次。

平时生活中,南希和很多女性一样试图通过外在的装扮来平衡自己“总是感到失望”的沮丧心境,丧夫且退休的生活让一向习惯了生活于秩序与权威中的南希失去重心,且充满了挫败、失望和恐惧,导致她沮丧、惶恐且焦虑茫然,情绪中到处都蔓延着罪责感和压力感。她不停地对里奥、女儿、服务员等人说着“对不起”“抱歉”之类的话。

但事实上,她觉得儿女是“负重在脖子上的累赘”,他们的压力“就像拇指淤青一样”永不离开,所以生活之于南希除了遵守各种规矩以外,没有快乐、主体性与自由,在怨责、厌恶与恐惧等非理性情绪中,她显得彷徨、焦躁。南希不能确定未来的生活何去何从,极端情况下她需要通过打破戒条,用“罪恶”的欲望与身体来改变现状。

南希的这种焦灼状况与罪愆感在尼采的《道德的谱系》中有迹可循:“禁欲主义者开出的药方无一例外都是些压低生命感觉的药剂”,其逻辑在于让人否定生命、否定自己,并使人充满“痛苦、分裂和自我矛盾”,使其陷入一种“被奴役”及怨恨的状态,因人有“自由意志”,故而会对这种否定、病态与奴役的状态进行权衡与行动。

南希从小到大都在服从社会上的各种道德规范、宗教规范及世俗社会规范,恰如她最后和里奥见面时的自我剖析:“我这辈子从来没有做过什么有趣的或者了不起的事情,我总是遵守所有的规则,排好队,从不酗酒,从不在派对上抢我丈夫的风头,我一直是派对后的指定司机,每天吃五种不同的蔬菜和水果,总是在电话响的时候接电话。”作为习惯了循规蹈矩的南希,在死气沉沉、日复一日的“日常”中被“驯化”,到了一定情况下势必从量变到质变地爆发,恰如荣格从“阴影”原型的角度所论述的“生活中有时候要做些不可原谅的事,生活才能够得以真正继续”。为了继续活下去,南希准备展开积极行动,僭越与打破戒条。

“被规训的与被损坏的”:僭越权威与秩序

马克斯·韦伯认为“清教徒”伦理的大部分品质为“节俭、诚实、不懈工作和理性”,《祝你好运》中的南希与里奥的妈妈都经历了这样的规训,她们机械地履行与遵守各种规则,尽量做对的事。因此,她们在被各种权威“规训”的过程中,也以自己无形的或有形的意识形态“规训”子女,稍不如愿,她们就会行“审判”和“驱逐”的权力。在这种“规训”的生活中,南希们既是被“损坏”的人,也是施以“损坏者”“破坏者”。她们生活于冷漠、谎言与不幸中,如影片歌词描述的那样“每个人都皱着眉头走来走去,脸上挂着丑陋的表情”。南希与里奥的妈妈不同的是,在丧夫、子女独立以及退休后的焦虑感和无方向感中,她选择行动。

英国电影习惯将思想、认知与社会问题捆绑,《祝你好运》中里奥在平息南希自责与不安时用“消费主义”一说来说服她:“你买的不是我,是我的服务,我定了价,你也同意了,我没有被剥削,我只是在做我的工作。”里奥从消费主义的角度告诉她自己并不犯法:他的工作是一种买卖消费活动。生活于各种权威的支配下的南希不敢直接去面对自己的身体或他人的身体,在同里奥的四次见面中,南希逐渐打碎权威确立起来的秩序、罪愆感以及羞耻感,恢复了生命的本能,也有了愉快的体验。在和里奥接触的一个月里,南希感觉自己比她“记忆中的任何时候都更有活力和力量”,通过这次冒险与僭越常规,她的自信和自我主体性逐渐显露,她觉得自己是个“所向披靡”的自由者和“强大者”,这是“僭越”后的所得和创造力。如巴塔耶的论断:“僭越不是对禁忌的否定,而是超越禁忌并将其补充。”

“天真之歌”与“健康本能”:从“打破”旧认知到“创造”新生活

尼采从精神三变“骆驼-狮子-婴儿”论述了人存在境界的不断超越和发展,“骆驼承负一切艰难,才不会被旧价值所压毁,狮子把一切传统思想包袱拋入历史的垃圾箱,而最后在猛狮的残骸旁,一个绽开无邪微笑的婴儿,正在旭日前展现一片新绿的田野。”“婴儿的出现,乃预示着健康本能的恢复,扭转破坏的冲动而化为创造的冲动。”

《祝你好运》中的里奥与具有左翼特征的《青春残酷物语》中的阿清不一样,他不是“为了攒钱上大学”才做“为年长女性服务”的工作,里奥就是喜欢做这样的事。他认为身体是美好的,给人们带来愉悦、美好或者满足,这是他对自己身体或对身体与欲望的基本看法,迥异于被规训的天主教徒妈妈和被驯化了的南希。

按照拉康的“镜像理论”说,妈妈和儿子之间的“小写的他者”充满了想象界的完美和私密性,但电影《祝你好运》《假面》中的母子关系却并非如此。《祝你好运》中里奥的妈妈厌恶作为长子的里奥,长期忽视他的存在,甚至在他15岁时就以冷漠与无情将其从家中驱逐,并对所有人说这个儿子已死。她装作不认识自己的儿子,无情地从他身边走过去,因为她是个严格的“天主教徒”,十余年间都无法接受和原谅儿子对身体的探索。片尾曲的歌词唱道“感觉就像一桶火药/等待着火焰的到来/我需要一点火花/黑暗中的光明”,“火药”“火花”旨在打破这充满了僵死秩序与违背人性的力度,所以作为儿子的康纳创造了“里奥”这个人、这个身份、这份工作,以此来同母亲的拒绝与冷漠抗衡,僭越并炸毁她的“罪感”及“羞耻”之牢笼,自由地建构自己的主体性,并帮助那些失去了温暖与主体性的个体重建主体性。

里奥和南希第四次见面后,也完成了对自己的升华与再认识:他从不敢告诉弟弟自己所从事的工作,到坦然地告诉他。里奥从外到内地建构了自己的“健康生活”与“天真之歌”,如绅士般地独立、自信与担当;南希亦是如此,从一开始的小心翼翼突转为影片结尾时的放松与从容。

英国学者麦奎利认为,“人是以两种基本形式出现的,即男性和女性。从解剖学上、生理学上以及心理学上来看,每一个人从一开始就已经被注定了要转向另一个人的关系。”

电影结尾时,南希不但重构了自己的生活,也让里奥以及和她有同样遭遇的老年妇女开始重构生活。在这场身体行为艺术中,南希从理性上重新认识了身体这一概念、欲望以及自己,僭越了“自我否定”式的规训。影片开始时,她“喜欢什么都计划好了”,不喜欢“惊喜”,恐惧身体接触,到影片结尾处,南希独自一人站在镜前,触摸打量着不再年轻的身体,没有沮丧,而是微笑地接受和欣赏生命的馈赠与时间的赋予。此时的她不但找寻到了活下去的勇气,还发现了自己充满无限可能与创造力的主体性及自由,这是南希的“胜利之笑”,是“神圣的欢愉”与“天真之歌”。