自BAZAAR创刊以来,一直在时装与文化的交界处开辟疆域。但鲜少有人注意到,其真正的灵魂密码藏匿于一群女性作家笔下,她们的私人化写作与BAZAAR的公共性叙事,构成了一场跨越世纪的时尚风暴,当文字与杂志封面上的时装共振时,一场美的“侵略”正式开始。

“孤独是绝对的,最深切的爱也无法改变人类最终极的孤独。”卡森·麦卡勒斯这句写于上世纪初的断言,就像一根银针刺穿了美国南方贵族文化覆盖着的天鹅绒布。

卡森·麦卡勒斯

这位生于乔治亚州的作家,在少年时代就饱尝南方潮湿气候“诱发”出的敏感,而后又因风湿热被误诊,最终导致瘫痪。

这一病痛经历无疑影响了麦卡勒斯的创作,她的笔下总弥漫着浓郁的松脂味与衰败庄园的喘息声,衰弱、破碎、边缘,便是对于她的作品最好的注解。在搬去纽约之后,麦卡勒斯的小说被BAZAAR相中,她开始与编辑们一起工作。也正是在这时,BAZAAR与麦卡勒斯之间的“互文”,正在缓慢地形成。

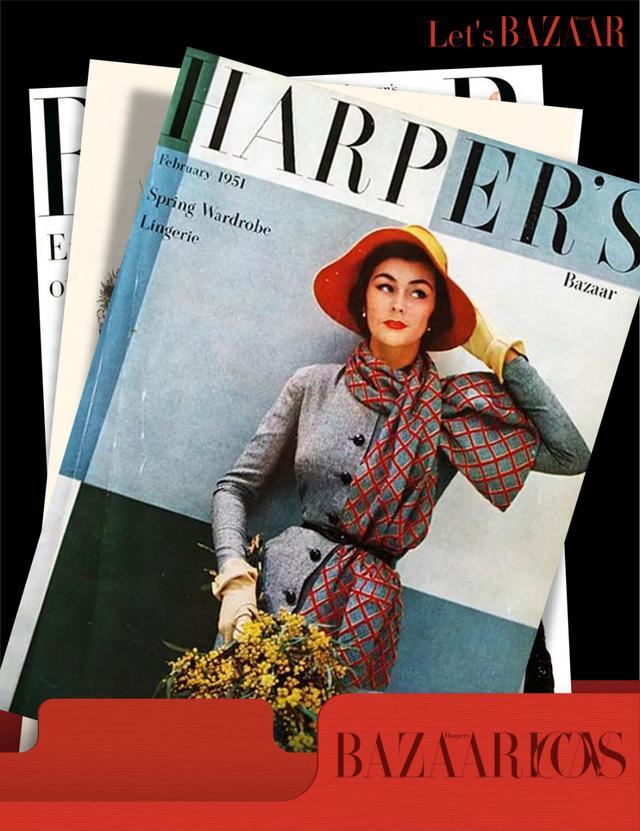

在上世纪30年代的BAZAAR封面上,常常印有“蕾丝长裙”的插画

在《心是孤独的猎手》中,聋哑人辛格的白衬衫永远浆洗得笔挺,而这处细节也暗合了20世纪30年代《时尚芭莎》BAZAAR对美国南方的凝视——当时杂志常以种植园主女儿为封面模特,蕾丝长裙的繁复褶皱下,潜藏着种族压迫与阶级固化的暗流。

30年代BAZAAR杂志内页里,时髦的都市女郎们身穿西服套装

麦卡勒斯的特别之处在于,她将南方服饰的符号转化为精神困局的隐喻。《伤心咖啡馆之歌》里,艾米莉亚常年穿着工装裤和橡胶雨鞋,身上具有强烈的无性别气质,这种性别倒错的着装在某种程度上,即是对南方淑女规范的嘲弄。

彼时更偏好干练笔挺套装的女性们

同一时期的BAZAAR则对此呈现出微妙呼应:在杂志的内页里,模特以笔挺的西服套装搭配檐帽亮相,这种对传统女性气质的解构,与卡森笔下畸零人的服装选择形成互文,服饰在某些时刻里,正是个体抵抗社会规训的盔甲。

Terry Newman曾经这样评价琼·狄迪恩:“她经常用衣服作为一种写作的主题方式。”

毫无疑问,琼·狄迪恩是最具文学气质的时尚icon,举手投足间尽是优雅、冷淡与智性。时尚于她,并非只是一双高跟鞋、一条剪裁合身的铅笔裙,或是一只铂金包,而是“一条通道,可以让人瞬间产生非凡的情感,同时赋予谈论的内容一种力量。”

即便是黑白照,也能看出琼·狄迪恩的时髦与优雅

在为BAZAAR杂志合作撰稿期间,她用“我们讲故事是为了活下去”这句话重新定义了时尚写作的伦理。狄迪恩将新闻体的冷峻注入时装评论,用凝练与思考传递她对于时尚、对于优雅、对于上世纪60年代兴起的嬉皮士文化的观察。

狄迪恩的个人风格更是成为了知识分子式审美的范本。在她的着装中,随处可见克制、松弛、凝练的腔调感,这种祛魅化的审美深刻影响了BAZAAR的杂志视觉语言——同一时期的封面开始减少装饰性元素,转而用大面积留白与硬朗廓形传递智性美。

伍迪·艾伦的成名作《安妮·霍尔》里,女主角便深谙“知识分子风”的搭配精髓

最具象征意义的便是1994年麦当娜的BAZAAR封面:露额短发和凌厉眼神,完美复刻狄迪恩式的“脆弱与力量并存”。

麦当娜 BAZAAR封面

与麦卡勒斯和狄迪恩相比,梅芙·布伦南显得被遗忘了太久。

梅芙·布伦南

她出生于爱尔兰,于上世纪30年代随父亲移居美国生活,40年代后搬去纽约,并在BAZAAR担任广告撰稿人,1952年在杂志上发表短篇小说《可怜的男男女女》。此后由于精神问题,布伦南的晚年生活令人唏嘘,也由于这一原因,布伦南的作品在生前并未引起太多评论家的注意。

上世纪50年代的服饰集锦

布伦南为BAZAAR撰写的短篇小说,总带着乔伊斯式的意识流文风。在《情感之泉》里,她用细腻的笔触,将上世纪50年代都柏林中产夫妇的婚姻生活纤毫毕现地展露在读者面前,作为家庭主妇的妻子被囚禁在“家的壁垒”之中,而丈夫则“在家时就厌恶自己”。

同时,布伦南的作品里也会运用服饰作为心理载体这一写法,从而让人物的心理活动变得更为具象化。这与当时50-60年代所推崇的光鲜亮丽的家庭主妇式生活范式,形成了残酷对照。

《了不起的麦瑟尔夫人》里,作为上世纪50年代的美国中产,女主米琪常常穿饱和度高的裙装。

同一时期,BAZAAR打破了这一时期乏味刻板的性别叙事,在封面人物造型中,大量运用了高饱和度的色彩和独特剪裁以及紧身衣、吊带裙等颇具先锋性的设计。

当波伏瓦在《第二性》中写下“女人不是天生的,而是被造就的”时,她或许未曾料到这句话会成为时装革命的哲学纲领。

西蒙娜·德·波伏瓦

20世纪60年代,这位存在主义哲学家在为BAZAAR撰写的专栏中,将萨特式的自由选择论注入时尚话语。在波伏瓦看来,服饰本身并不具备性别意义,存在本身便是合理,这种思想直接催化了70年代后兴起的中性风潮,紧身胸衣被舍弃,廓形西装成为了性别输出的符号。

上世纪60年代的女装设计图,廓形风格开始走红

演员玛琳·黛德丽也喜欢廓形剪裁的西装

当麦当娜身着锥形胸衣出现时,性感与力量合二为一,让·保罗·高提耶的设计看似强调身体曲线,实则通过夸张的金属骨架解构了“性感”的定义,而这正是波伏瓦“超越性别宿命论”的视觉实践。

麦当娜的锥形胸衣

百年间,BAZAAR通过与女性作家的“共谋”,完成了一场优雅的文化“政变”。卡森·麦卡勒斯的蕾丝成为阶级差异的织物样本,琼·狄迪恩的墨镜折射出知识分子的精神棱角,梅芙·布伦南丈量着中产阶层婚姻里的偏移,波伏瓦则率先开启女性的反思与反叛。

当时的BAZAAR内页里,模特常常身着廓形剪裁的服饰

当我们凝视过往历史中的BAZAAR封面时,看到的不仅是时尚的流变,更是一部由女性书写的文明精神史——每一道褶皱里都藏着女性涌现的光芒,每一抹色彩都在与时代的迷雾博弈。

如今,越来越多新锐、锋芒毕露的女性人物频频登上BAZAAR封面,更是证明了她的基因从未改变:她依然是女性用服饰与文字重构世界的战场,依然是风尚与思想相互啮合的精密齿轮。

出品/沙小荔

监制/宁李Sherry

责编/Jing

文字/Qiuyi

设计/WJLdesign温加林