今年是周一良先生诞辰一百一十周年。年初,笔者曾偶得周越然编《原文天方夜谭(附汉文释义)》(商务印书馆1929年版)一本,系周一良先生少时(十六岁)所读。近些年周氏藏书在坊间大批散出,前人已多有评述,本无需赘言。然此册之可贵处,在于其所附题记颇能见出近代中国“版权观”的一种独特面向,兹转录于下:

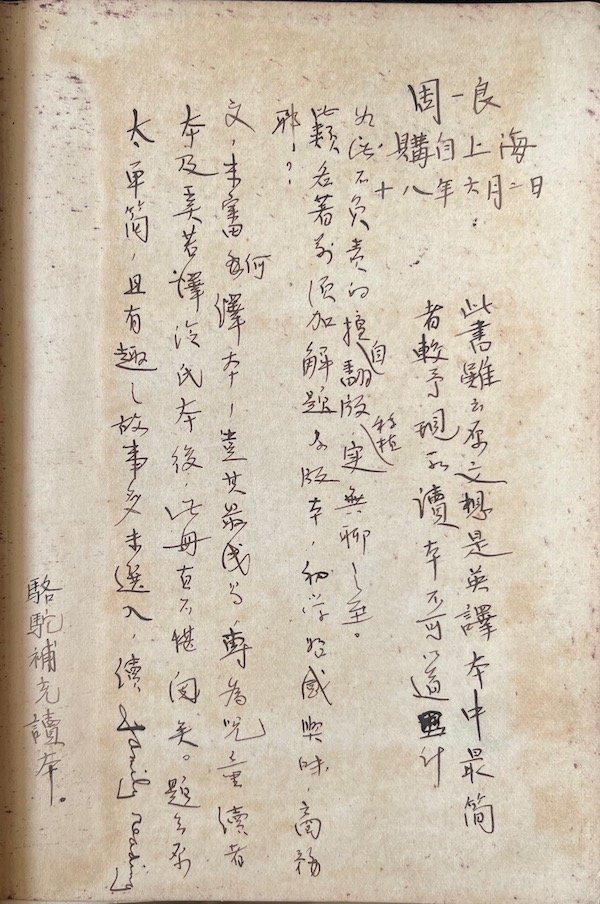

周一良购书题记

周一良 购自上海 十八年六月二日

骆驼补充读本。

太单简,且有趣之故事多未选入,读family reading本及奚若译冷氏本后,此册直不堪阅矣。题名原文,未审何译本,岂其最浅易,专为儿童读者耶?此类名著前须加解题及版本,初学始感兴味,商务如此不负责任地擅自翻版、移植,实无聊之至。

此书虽云原文,想是英译本中最简者,较予现所读本,不可以道计。

所谓“骆驼”,当指《天方夜谭》中的“骆驼”篇。由此推知,此书应为周先生学习“骆驼”一篇时所选择的“补充读本”。周一良先生自幼在家中就学,未曾踏入中、小学一步。据其晚年回忆,“在家塾读古书以外,我从十四岁以后开始了外文的学习,首先是日文”,“以后,又从英国中学的英语老师学了英文”。作为民国时期最常见的英文学习读物之一,《天方夜谭》被周一良先生的家塾师选作“家庭读物”(family reading)并不稀奇。而真正让人意外的,是少年周一良对此读本极为严厉的批评态度。

针对此原文注释本,周一良先生的第一个不满在于其选目过狭,“太单简,且有趣之故事多未选入,读family reading本及奚若译冷氏本后,此册直不堪阅矣”。查1906年奚若译冷氏(Edward Lane)本选有故事五十篇;相较之下,周越然注释本仅选故事十三篇,确有“太单简”之嫌。而周一良先生更深层次的不满,则是此读本在版本方面的缺陷。“此类名著前须加解题及版本,初学始感兴味”,然此书“题名原文,未审何译本,岂其最浅易,专为儿童读者耶?”当时自觉已非“儿童读者”的“少年读者”周一良由此不禁怒斥道:“商务如此不负责任地擅自翻版、移植,实无聊之至。”

“少年读者”周一良

商务印书馆的“翻版、移植”究竟何以让少年周一良如此愤怒?

从现代版权观念来看,商务的可非议之处在于其“擅自翻版”,侵犯了这位佚名译者的版权(即便其译本过于浅易)。然而更需要注意的,可能却是“翻版、移植”前的“不负责任”四字——对谁不负责任?在十六岁的周一良看来,商务在译本问题上的交代不清,显然是对他这样有求学之心且又有一定基础的“少年读者”不负责任。因此,“擅自翻版”的真正问题,并不在于其侵犯了译者的版权(法律责任),而在于其所选择的译本缺乏学术价值(文化责任)。换言之,少年周一良的愤怒背后,乃是一种根植于版本目录学之上的、也即文化意义上的“版权观”。

王飞仙著Pirates and Publishers

印第安纳大学王飞仙教授在其新著《版权谁有?翻版必究?近代中国作者、书商与国家的版权角力战》(Pirates and Publishers: A Social History of Copyright in Modern China) 中便敏锐地观察到,“晚清人士对版权有一个奇妙但关键的理解:版权并不属于商业范畴,而是文化、学术问题”。因此,对版权的保护,首先是保护书籍的社会文化价值,而非商业价值。而这样一种文化“版权观”背后,则是中国悠久的版本目录学传统。对周一良来说,这种观念则更为具体地承袭自其父、著名藏书家周叔弢(1891-1984)。傅增湘为周氏《自庄严堪勘书图》作序时,便曾评价其“好尚虽挚而悬格特严”,“其书必为经子古书,大家名著,可以裨学术,供循诵者”。而从“裨学术,供循诵”的角度来看,少年周一良之所以难以容忍商务在版本上“如此不负责任”,正是因为唯有先在版本上“悬格特严”,方能供年轻读者们“循诵”学习。

而站在商务印书馆的立场上,其之所以有理由“擅自翻版”《天方夜谭》等英文读本,却也恰恰是基于另一种形态的文化“版权观”。早在1903年中美商约谈判过程中,管学大臣张百熙便曾致书商约大臣吕海寰与盛宣怀,提出不可轻易允许美国获取外文书版权,否则中国读西书者将日少,终而有损于振兴教育之大计。商务印书馆主事者张元济在1923年的“韦氏大词典”讼案中,更是将此进一步上升到“书业主权”的高度。(详见吴翎君《清末民初中美版权之争》一文)

单从普及西文知识的效果来看,周越然所编的这本《天方夜谭》,也未必真如周一良先生批评得那般不堪。毕竟不是所有的“少年读者”都像周家一样有条件请外籍英语老师来家中教学。商务所擅自翻版的这一“浅易”读本,可能恰恰为那些苦于学习西文的初学们提供了一条捷径。早在1923年,这本《天方夜谭》便因其可读性被选为新学制课程“选读文学读本”。直到周一良1929年购此书时,已重印二十二版之多,足见其受欢迎之程度。与周一良岁数相仿的季羡林先生便曾回忆道,“在我两年半的初中阶段,英文课是怎样进行的,我已经忘了。我只记得课本是《泰西五十轶事》、《天方夜谭》、《莎氏乐府本事》”。这里的《泰西五十轶事》《莎氏乐府本事》与《天方夜谭》同属商务“原文注释英文经典系列”(English Classics Series)。故这本让季老难以忘怀的《天方夜谭》,应该正是周一良眼中“直不堪阅”的“最浅易本”。

周越然像

事实上,与少年周一良笔下那个不负责任的编者形象相反,周越然对于民国时期的英语教育可谓贡献甚巨。除去《天方夜谭》《海外轩渠录》《伊尔文见闻杂记》等原文注释本外,其所编《英语模范读本》亦是家喻户晓。对此,周越然本人曾不无得意地回忆道,“《英模》销路极广,同业中皆知之。有爽直抄袭者,亦有暗然效仿者。至于滥用‘模范’或改用‘标准’或其他类似之字为书名者,更指不胜屈。倘余当日逐一起诉,则法院中每星期必有关于《英模》之讼案一件,而律费亦必在三万元以上”。而更有意思的是,周越然自己似乎也接受了商务印书馆当初“擅自翻版”英文读本时所采用的逻辑,慨然表示:“中国人常常翻译外国人之著作,盗印外国人之书本,彼辈亦因种种关系,不来干涉。余为区区《英模》,何必与本国亲爱之同胞相争耶?”(见周越然《我与商务印书馆》)

仔细品味的话,周一良的“愤怒”与周越然的“慷慨”背后,实则分享着一种相似的文化“版权观”。只是前者以为此种浅易读本误导初学、“无聊之至”,后者相信其所编读本有助于同胞、“何必相争”罢了。而也正是在这个意义上,这本少年周一良题记的《天方夜谭》,为我们提供了一种超越传统学人藏书史的全新解读视角。借用周一良先生《论佛典翻译文学》一文的话来说,“这一大堆嚼过了的饭”,或也是“有重新咀嚼的价值的”。