本文作者:以酥

「我接触到的慢阻肺和哮喘病人中,可以说十有六七都会用到这个药。」「在我们医院住院的急性重症哮喘患者里,估计 99% 的处方里都会有这个药。」

茶碱,呼吸科常用药之一,作为「支气管舒张剂」广泛应用在临床已有超过 80 年的历史。不过,近些年来因为严重的药物不良反应,茶碱类药物也被不少指南「打入冷宫」,沦为替代用药。

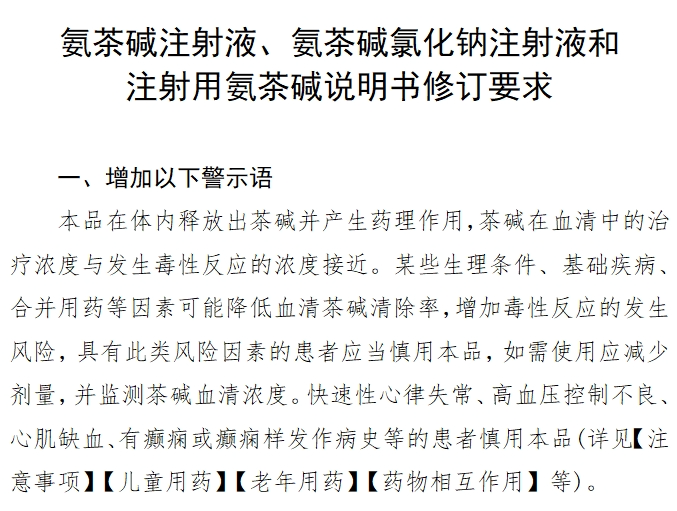

就在 6 月 17 日,国家药监局发布关于修订氨茶碱注射剂说明书的公告,增加包括各类不良反应、药代动力学、药物相互作用的警示语。要求严密监测不良反应发生率。

图源:《氨茶碱注射液、氨茶碱氯化钠注射液和注射用氨茶碱说明书修订要求》(以下简称《修订要求》)

有医生对此毫不意外:「这药(氨茶碱)不是在诊所都已经被淘汰了吗?」

然而,因其价廉且易获得,氨茶碱在临床应用并不见少。茶碱类药物至今仍是世界范围内用于治疗哮喘和慢性阻塞性肺病(COPD)的最广泛处方药之一 [1] 。

临床应用广泛,但治疗窗狭窄

茶碱(1,3-二甲基黄嘌呤),最早于 1895 年首次从茶中提取并经化学合成。问世之初,茶碱曾被作为利尿剂使用,直到 1922 年才首次报告在支气管扩张方面的作用 [2],并在 20 世纪 30 年代被广泛应用于临床之中。

茶碱的主要作用在于扩张支气管平滑肌,通过抑制磷酸二酯酶使支气管平滑肌胞内 cAMP 水平提高。此外,作为嘌呤受体阻滞剂,茶碱还能对抗腺嘌呤等对呼吸道的收缩作用,增强膈肌收缩力、减轻呼吸道阻塞、呼吸负荷增加造成的呼吸肌疲劳。

「加上这个药物本身比较便宜,而且不论是在三级医院还是基层医院都是很容易获得的,所以在临床应用的场景也比较多。」芜湖市某医院呼吸内科的医生张魁介绍道。

茶碱类药物有多种衍生物,临床上较为常用的还有氨茶碱、二羟丙茶碱、多索茶碱等。其中,口服氨茶碱片的日均费用(DDDc)最低可至 0.09~0.15 元, 口服多索茶碱的日均费用可至 2.74~3.40 元 [3]。

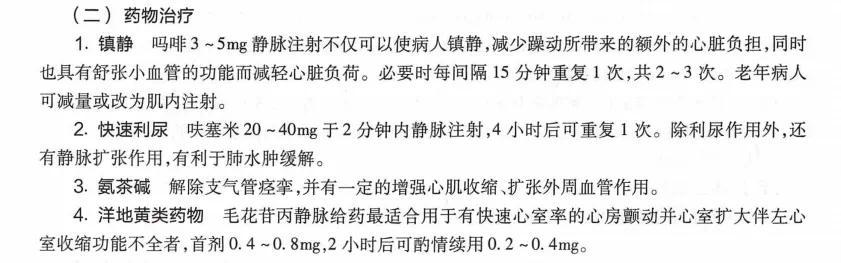

几十年间,随着对药物作用机制研究的不断深入,茶碱的功能也逐渐被延伸:抗炎、强心、利尿、兴奋呼吸中枢和呼吸肌、扩张冠状动脉……例如在既往治疗中,除了哮喘和慢阻肺,茶碱也可用于急性心力衰竭[4]。

茶碱类药物用于治疗急性心衰

图源:《内科学(第 9 版)》

但与此同时,茶碱「致命」的缺点也逐渐显现。

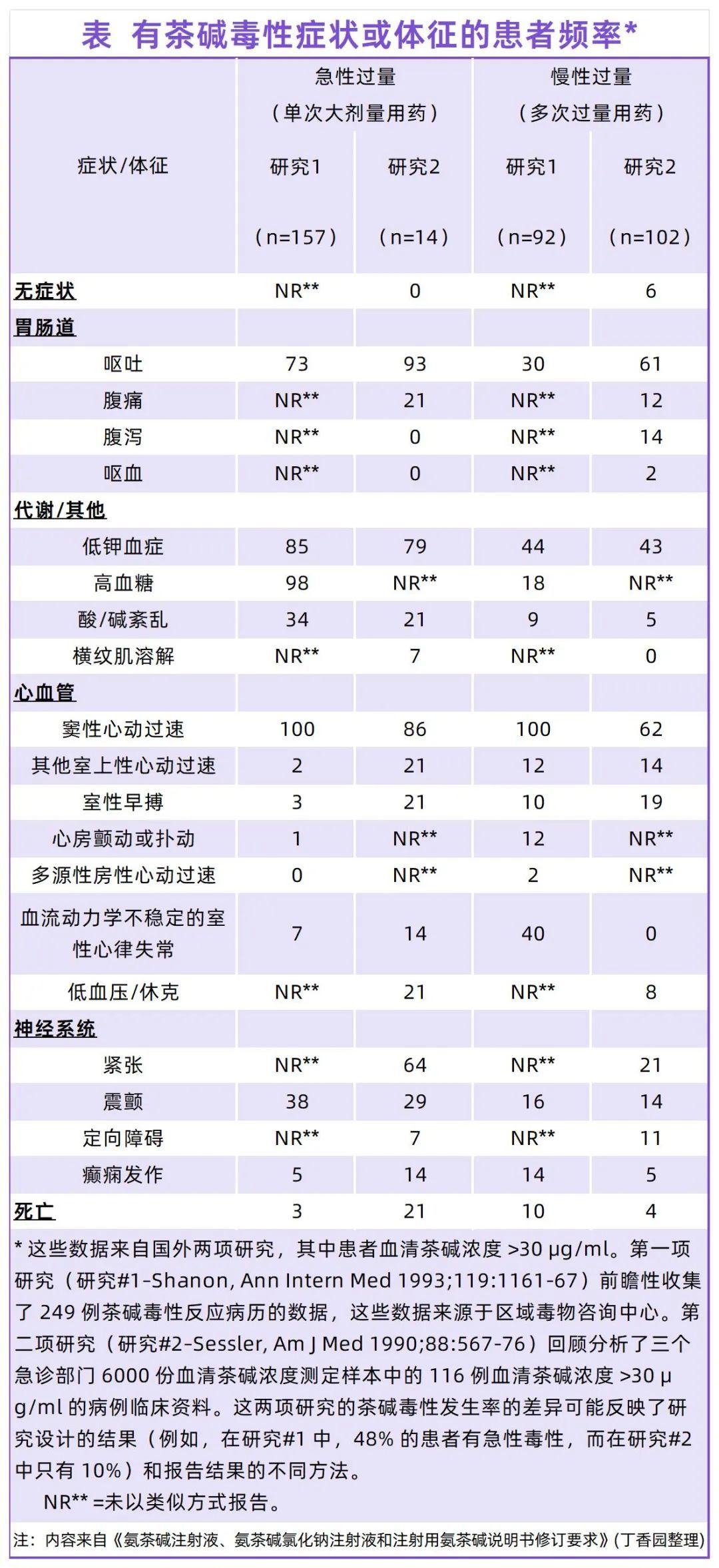

在此次的《修订要求》中明确提出,将平均血清茶碱浓度保持在 10~15μg/ml 之间,可最大限度降低严重不良事件发生风险,实现治疗获益。然而,茶碱在血清中的治疗浓度与发生毒性反应的浓度非常接近。

当血药浓度大于 15μg/ml 时,不良反应发生率明显提升,包括心血管反应、胃肠道反应和神经系统反应;而当血药浓度大于 20μg/ml 时,则容易引起中毒反应,严重时甚至可致人死亡。

上下滑动查看

有茶碱毒性症状或体征的患者频率

多部指南已不作为推荐用药,说明书增加警示语

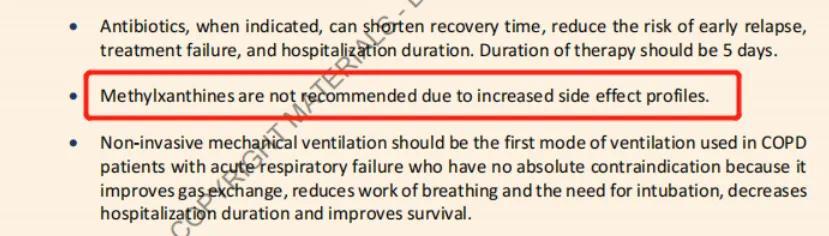

近些年来,茶碱在国际指南中的地位明显下降。2023 年全球慢性阻塞性肺疾病全球倡议(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,GOLD)管理指南中,仅在吸入长效支气管扩张剂不可用或负担不起时才推荐使用茶碱用作支气管扩张剂。另外,不推荐甲基黄嘌呤药物用于急性加重期 COPD 管理。

图源:GOLD 2023 [5]

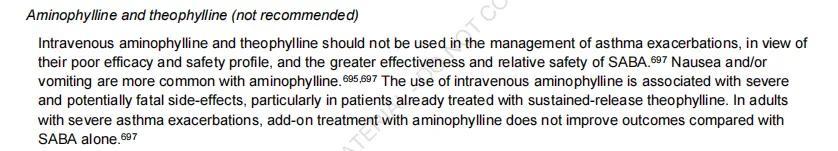

另外,在全球哮喘防治创议(Global Initiative for Asthma,GINA)报告中,则早已不推荐在急性发作期使用氨茶碱。

图源:GINA 2023 [6]

随着指南和研究证据的更新,有不少医生也在临床中减少了茶碱类药物的使用。一项关于成人茶碱使用情况的丹麦研究显示,茶碱的处方量正在逐年下降,从 1997 年的每十万人中 401 人下降到 2016 年的每十万人中 26 人 [7]。

「最主要的原因还是茶碱类药物的治疗窗太窄,通俗点说,就是浓度稍微高一点就会导致很多不良反应,浓度低了又没有治疗效果。」西湖大学附属医院呼吸与危重科主任医师沈凌表示,自己现在已经基本不用茶碱类药物。

「理论上使用这个药物要进行血药浓度监测,但实际上没有几家医院有条件、或是有精力去做这件事。」

而除此之外,在临床中更常见的还有茶碱药物的不合理联用。西南地区某三甲医院就报告过一例由于氨茶碱联用喹诺酮类药物引发不良反应的报道:

一位老年患者因 COPD 急性加重于外院治疗,先后使用了莫西沙星、克林霉素和左氧氟沙星进行抗感染治疗,期间静脉滴注氨茶碱。尽管患者注射的氨茶碱始终处于正常剂量,但入院时已出现肢体震颤等茶碱中毒现象。经监测,茶碱血药浓度达 26μg/ml,后经停药后症状好转 [8]。

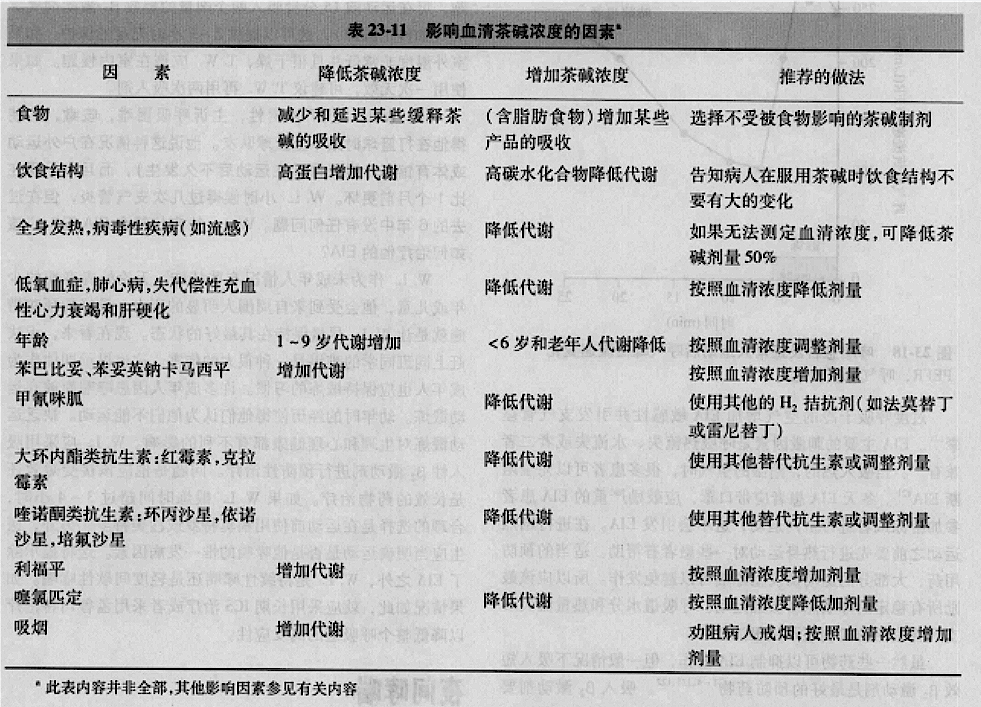

影响血清茶碱浓度的因素

图源:《临床药物治疗学(第 8 版)》

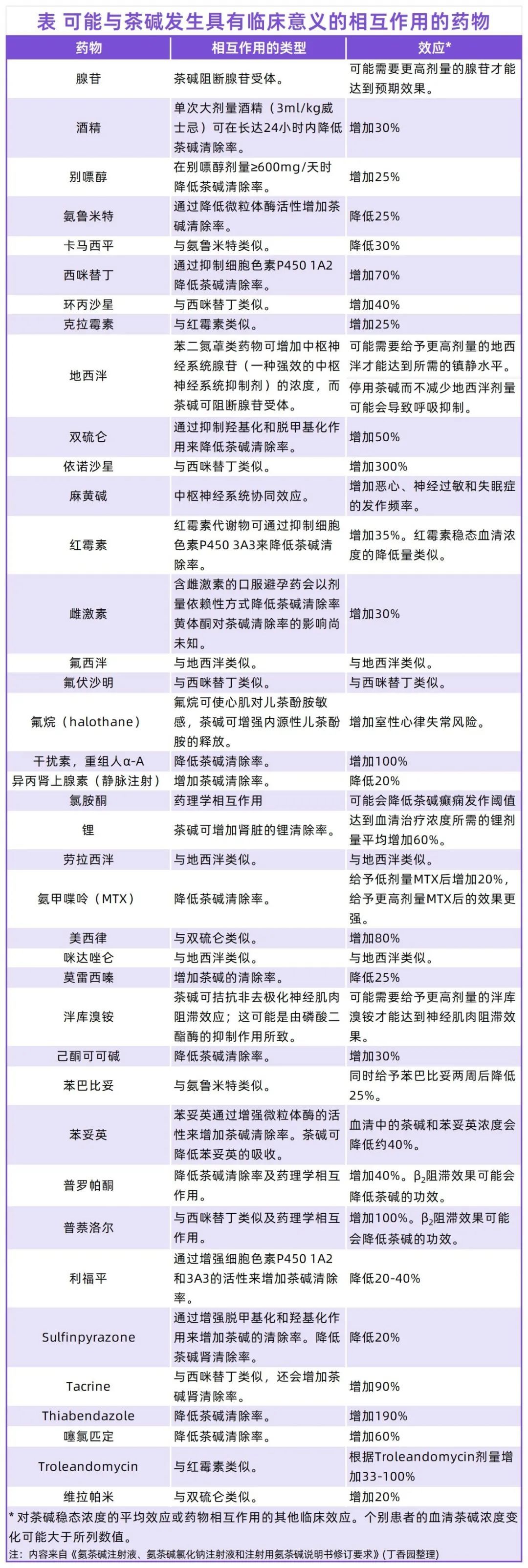

此次的《修订要求》中,也陈列了可能与茶碱产生相互作用的药物。同时,也对各类特殊人群的药代动力学差异做出了详细罗列,对于具备风险因素的患者,须慎重考虑茶碱使用的益处与风险,并重点监测茶碱血浆浓度。(注:详细表格可在正文文末查看)

医生:用药前后均应加以关注

实际上,伴随 β2 受体兴奋剂和激素等吸入药物的不断更新迭代,茶碱在指南中早已不是一线推荐用药。《支气管哮喘防治指南(2020 版)》中提到,作为其他选择控制药物,对吸入 ICS 或 ICS+LABA 仍未控制的哮喘患者,可加用缓释茶碱维持治疗。

而茶碱类药物依然「活跃」在临床,也存在着多重实际因素。

图源:丁香园评论区

一方面,便宜且易获取是茶碱最初在临床铺开的有利因素。茶碱与氨茶碱均在《中国国家基本药物目录》之列,于医保的报销比例会明显高于非基本药物,相应医疗机构的配备比例也有明确要求。

另一方面,根据「中国成人肺部健康研究」[9-10] 显示,我国有超 1 亿的慢阻肺患者;20 岁及以上人群哮喘患病率为 4.2%,患者总数达 4570 万,其中 26.2% 患者存在肺功能气道受限。而呼吸系统疾病又以老年患者居多,治疗与管理的重担多落在了基层医院身上。

所以,尽管在我国指南中,哮喘和 COPD 的推荐用药也逐渐转变以吸入为主,但总体用药水平仍不平衡,指南执行效果并不令人满意。

一项上海某社区卫生服务中心的平喘药物用药分析显示,茶碱类药物使用例次数构成比可高达 77.40%。从结果上看,这与指南的诊疗规范严重不符,但实际上,有生活自理能力、并能配合吸入剂使用的患者仅有 4 例 [11]。

「我会觉得氨茶碱说明书的修订非常有必要,」沈凌表示,「对于茶碱类药物,不同医院、乃至不同医生之间的用药差异可能都非常大。很多医生对于药物使用的谨慎程度来源于自己对于用药不良反应的亲身经历,所以可能意识不到这一点。」

「《修订要求》里补充了非常多的药物不良反应和药物相互作用的影响,这对于没有经历过不良反应的医生和患者都是一种警醒。」

在张魁看来,在医生层面,除了用药后的观察,可能更重要的是在用药前的判断。「比如患者是不是已经用过了一些药物会影响茶碱的代谢,还有像心功能不好的患者、老年患者,面对这些特殊人群,用药时可能更需要额外注意。」

附:可能与茶碱发生具有临床意义的相互作用的药物(上下滑动查看)

可能与茶碱发生具有临床意义的相互作用的药物

致谢:本文经 西湖大学附属医院呼吸与危重医学科主任医师 沈凌、山东省立第三医院药学部 副主任药师/临床药师 张明珠 专业审核

策划:ame | 监制:carollero