姚亚平

今天开始分三次讲《斯人此心——陆九渊心学十二讲》的第2讲《陆九渊心学的核心问题》

说起“心学”,人们常会有几种心态和反应:

一、心学是学究之学,太深奥;

二、心学是时髦之学,太花哨;

三、心学是唯心之学,太虚幻;

四、心学是励志之学,太鸡汤。

其实,作为中国儒学的重要流派,作为中国文化的重要内容,“心学”有着严肃而丰厚的思想内容、深远而广泛的历史影响、鲜明而独特的文化特色。

说到“心学”,就绕不开“陆王心学”。宋代的陆九渊和明代的王阳明是心学的杰出代表,特别是陆九渊是心学的开创性和关键性的代表人物。

那么,“白鹿洞讲学”,陆九渊讲了个啥?

一、陆九渊心学的基本定位:心学即人学、做人成圣之学

什么是心学呢?

王阳明在《陆象山先生集·叙》中说:“圣人之学,心学也。”

这个论断一语点破陆九渊心学的本质。确实如此,心学即人学、圣人之学,陆九渊心学就是关于做人、做圣人的学问,她正是在做人这个中国文化的基本点、关键点、核心点上显示出独特的精神气质和思想力量。

在陆九渊心学中,人的主体地位被强调到十分重要。“人与天地并立而为三极。”[《与朱济道》《陆九渊集》卷11,中华书局2020年版,第161页。]“儒者以人生天地之间,灵于万物,贵于万物,与天地并而为三极。天有天道,地有地道,人有人道。人而不尽人道,不足与天地并。”[《与王顺伯》《陆九渊集》卷2,第20页。]“吾人居广居,立正位,行大道,得志与民由之,不得志独行其道,岂肯作此等语也。”[《与包敏道》二,《陆九渊集》卷14,第208页。]

陆九渊心学谈问题、想事情,总要谈个大小、先后、本末,他要求“人当先理会所以为人”,人们应首先“深思痛省”“人之所以为人”的道理,即做人的目的、活着的意义,不要“枉自汩没,虚过日月”。陆九渊说“朋友讲学,未说到这里”,批评有些做先生的“朋友”讲学不讲做人(至于这个“朋友”指谁,恐怕大家都清楚)。陆九渊说这种讲学就是《孟子·尽心》讲的“放饭流歠而问无齿决”,在长辈面前大口吃饭、大口喝汤这样极不礼貌的事都做得出来,却讲究不用牙齿啃断干肉这样的小礼貌。也就是“遗其大而言其细”,抓不住要害。“若能知其大,虽轻,自然反轻归厚。因举一人恣情纵欲,一知尊德乐道,便明洁白直。”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第518页。]

但人是各种各样的,“人生天地间,气有清浊,心有智愚,行有贤不肖。”[《与包详道》《陆九渊集》卷6,第94页。]陆九渊就论述过“圣人”“常人”、“大人(君子)”“小人”、“官人”“中人”“吏人”、“正人”“邪人”,说:“人之资质不同,有沉滞者,有轻扬者。古人有韦、弦之义,固当自觉,不待人言。但有恣纵而不能自克者,有能自克而用功不深者。”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第518页。]

那么,怎样才能教各种各样的人来做人、做圣人呢?

丘元寿(960-1279)从福建邵武来陆九渊这里听了好几天的课,说自己小时只是爱读程颐的书,这些天听了陆先生的课,感觉很好,“天下没有比这更快乐的事啦。”

陆九渊说:“我一见到你,就知道你是一个留意学问、且从事程颐的学者。既然你好古如此,那你平日在家与谁游处呀?”

丘元寿回答说自己赋性冷淡,不太与人来往。

陆九渊问:“你没有为你儿子聘请教师吗?(“莫有令嗣延师否?”)

丘元寿说与教师话不投机,说不来。

陆九渊说:“既然如此,那你平生怀抱志向,如果想诉说,跟谁说呢?”

丘元寿回答说:没有谁可以诉说。有时在田园里找老农老圃说说,他们虽不识字,但可喜的是有真情。

陆九渊环顾他的学生,笑曰:“邵武有那么多士人,竟不能有以契元寿之心,契心者乃出农圃之人。如此看来,比起农圃间人,这些士大夫儒者都是有愧的呀。”

陆九渊接着说:“世间一种恣情纵欲之人,虽大狼狈,其过易于拯救,却是好人划地难理会。”

有人问:像丘元寿前辈这样的贤人,您还有力量帮他吗?陆九渊说:“元寿甚佳,但恐其不大耳。‘人皆可以为尧舜’,‘尧舜与人同耳’,但恐不能为尧舜之大也。”

丘元寿听到此话,脸色大变,慌忙答道:“感受先生教爱之笃,但我想我自己无此力量,实在是不敢对尧舜有所冒昧呀。”

陆九渊说:“元寿说无此力量。你说错了。元寿你平日之力量就是尧舜之力量,只是元寿你自己不知道罢了。”[《语录上》《陆九渊集》卷34,第485页。]

陆九渊在这个谈话过程中,一直在引导丘元寿认识自己作为一个人的存在。其实,这种“尧舜与人同耳”“人皆可以为尧舜”的观点,就是陆九渊心学的核心观点。

至于“元寿平日之力量,乃尧舜之力量”,“但恐不能为尧舜之大也”,这也是陆九渊心学的观点。“人皆可以为尧舜。此性此道,与尧舜元不异,若其才则有不同耳。”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第522页。]

那它就要回答一个问题:圣人与凡人有什么不同呢?这个圣人与那个圣人有没有大小之分呢?

后来到明朝,王阳明也碰到这个问题。学生蔡希渊问:“孟子把孔子、伯夷、伊尹都称为圣人,但伯夷、伊尹的才力、德力都低于孔子,怎么也可以同孔子一样被称称为圣人呢?”蔡希渊提出了一个“圣人是不是也有等级”的尖锐问题。

王阳明回答说:圣人所以为圣,只是因为良知纯乎天理而没有夹杂丝毫私欲,就好像纯金之所以为纯金,只是因其成色足而没有铜铅之杂质一样。然而,圣人的才力有大小不同,就像同样是纯金,但轻重不同。尧、舜好比万镒之金,文王、孔子好比九千镒,禹、汤、武王有七、八千镒,伯夷、伊尹好比四五千镒。他们的才力虽然不同,而至善的良知是相同的,都是纯金呀。

说到这里,王阳明话锋一转,直讲一般人的成圣问题。他说:即使是平常之人,只要肯下功夫学,使自己的心地纯洁起来,让良知显现出来,就可以成为圣人。好像是一两之金,比起万镒之金,虽然分量相差很远,但就成色足而言,则毫不逊色。孟子说“人皆可以为尧舜”,正是这个道理。[ 《传习录》上,《王阳明全集》卷1,上海古籍出版社2017年第1版,第23页。姚注:为节省篇幅,以下全书凡引《王阳明全集》者,将省去“上海古籍出版社2017年第1版,”只注篇名、卷数和页码。]

在这里,我们看到了陆王心学在做人成圣上的观点是一致的。

二、陆九渊心学的核心关注:做人要做个什么样的“人”?怎样做个这样的“人”?

陆九渊是从“人”出发,开始他的心学论述的。他认为:人,首先要认识自己,知道自己在宇宙中的地位。

陆九渊有个学生叫缪文子,“资质亦费力,慕外尤滞”,陆九渊每每见他退下之时,一副不能脱罗网的样子。陆九渊就告诉他,要放大规模,做大格局,“人须是闲时大纲思量:宇宙之间,如此广阔,吾身立于其中,须大做一个人。”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第505页。]“天之所以予我者,至大、至刚、至直、至平、至公。如此私小做甚底人?”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第508页。]

缪文子不理解,一脸懵逼地说:“我也思量过我是一个人呀,我怎么可能不为人呢?难道为草木禽兽不成?”

陆九渊说:“如此便又细了,只要大纲思。且如‘天命之谓性’,天之所以命我者,不殊乎天,须是放教规模广大。若寻常思量得,临事时自省力,不到得被陷溺了。”

缪文子很有成就感地谈自己的心得,说:“我第一次来见陆先生您,懵懵懂懂的。我第二次见到先生时,有进步了,觉得心下快活,凡事还能自持。现在只怕到昏时自理会不得。”

陆九渊说:你这哪里是进步呀。如果内心澄明,那还要什么把持呀(“见得明时,何持之有”)?就像人之于耳、之于眼,要听、要看时就自然会听到、会看见;不要听、不要看时就自然会充耳不闻、视而不见。只要你存有本心,那心就会由你呀(“何独于心而不由我乎?”)[《语录下》《陆九渊集》卷35,第505页。]

陆九渊心学是一门做人的学问。他一直在讲要“做人”、“做个人”、“大做一个人”。在做人的问题上,陆九渊的心学是从三个方面展开的。

一是在“天”“道”“理”“性”“气”等一大堆的概念中,拎出了一个“人”字,说“上是天,下是地,人居其间。须是做得人,方不枉。”疾呼“人人都要立志做人”。陆九渊心学的核心思想就是“辨志明心做个人”,其精神追求和哲学关注就是“大做一个人”。

二是大大突出了人的地位,强调了做人问题的重要性,十分自觉、清醒地张扬了人的价值、尊严、地位、生命的意义。陆九渊认为人生天地间,与天地并为三极。“天地人之才等耳,人岂可轻?人字又岂可轻?”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第530页。]

人不但是一个自我修养成人成圣的道德实践的主体,更是一个推动改革、惩治恶吏的政治实践的主体,还是一个改造社会、保家卫国的社会实践的主体。

程朱理学而言,“道”是天道,“理”是天理,落在人间事务上就是家国伦理、政治秩序,而践行这“道”“理”、维护这一伦理秩序的人,则是君主与士人。而陆九渊心学却更具有内倾化、世俗性、个体性的特点,这个“道”“理”淡化了许多神圣性,而展开于普通民众的日用生活而具有更多的世俗性,陆九渊说:即使“不识一字,亦还我堂堂地做个人”,这绝不是一句豪言,而是表达了一个深刻的思想和时代的气息:凡夫俗子不但也具有成人成圣的可能性,他们也成了改革社会、保家卫国等社会实践、政治实践的主体。

在南宋时期,庙堂并不是士人推行其政治理念的唯一场所,宋代的政治主体是君主与精英士大夫“共治天下”,南宋精英士大夫的政治取向一方面是“得君行道”,获得君主青睐,同时,很多士人已将注意力转向了民众阶层,[ 单虹泽:《陆象山的“主民”思想及其对晚明“觉民行道”的开启》,《陆九渊诞辰880周年暨心学传承与发展国际学术研讨会论文集》下-第764页。姚注:为节省篇幅,以后全书脚注中的引文出处《陆九渊诞辰880周年暨心学传承与发展国际学术研讨会论文集》,一律用L代替。]把精神转向了地方治理,引导农村的精英阶层参与地方政务,这也就让社会民众逐渐有了成为政治主体的身份自觉。

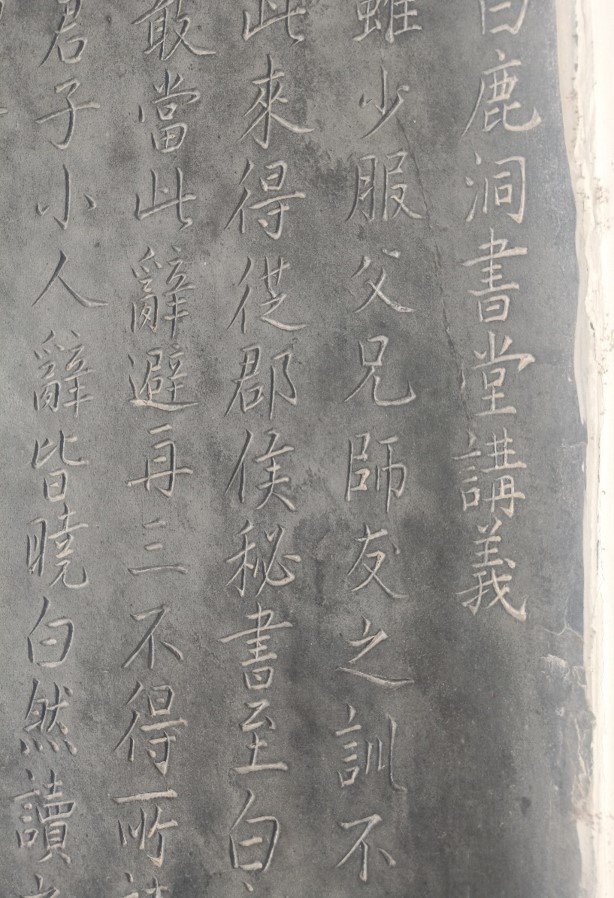

三是提出了做人的标准与努力方向。1178年(淳熙五年)八月,朱熹由史浩荐知南康军(即后来的星子县、现属庐山市),1179年三月到任。在那里,朱熹做了许多民生工程,他修的防洪堤现在还是全国文物保护单位,他还做了文化工程,在庐山唐人李渤读书处修复了白鹿洞书院。

(图片取自《江西画报》)

朱熹毕竟是大师呀,虽然6年前他和陆九渊在鹅湖书院吵了一架,可那是学术讨论,不是私人恩怨。朱熹大师风范,写信邀请陆九渊来庐山讲学。此时陆九渊考上进士后还在金溪老家等待任命呢,陆九渊接信后欣然答应1180年(庚子)之秋赴约,后因该年夏秋之际南康大旱,朱熹忙于救灾,讲学时间延至1181年(淳熙八年辛丑)二月。这样,就有了“白鹿洞书院会讲”。这一年,陆九渊43岁。

朱熹记载了这次讲学:“十日丁亥,熹率僚友诸生,与俱至于白鹿洞书堂。请得一言以警学者。子静既不鄙,而惠许之。”[《跋陆子静白鹿洞书堂讲义》《朱文公集》卷81]

随同陆九渊一同前往的有哪些人呢?朱熹《跋金溪陆主簿白鹿沿书堂讲义后》说:“淳熙辛丑春二月,陆兄子静来自金溪,其徒朱克家、陆麟之、周清叟(字廉夫,陆九渊仲兄陆九叙之女婿)、熊鉴(陆九渊仲兄陆九叙之女婿)、路谦亨、胥训[胥训,字必先,陆九渊妻子吴夫人之第三妹之婿。陆九渊有《与胥必先》书信四封,多勉励之语。]实从。”[ 《晦庵集》卷81,《陆九渊集》卷23《白鹿洞书院论语讲义》文后,第316页。]

陆九渊在白鹿洞书院讲了些什么呢?

“昔者先生来自金邑,率僚友讲道于白鹿洞,发明‘君子喻于义,小人喻于利’一章之旨,且喻人之所以喻由其所习,所习由其所志,甚中学者之病。义利之说一明,君子小人相去一间,岂不严乎?苟不切己观省,与圣贤之书背驰,则虽有此文,特纸上之陈言耳。”[ 《语录下》《陆九渊集》卷35,第538页。]也就是说,陆九渊从金溪来到白鹿洞书院讲了一堂“利义之辩”。

义利之辩出自《论语》的“君子喻于义,小人喻于利”。后来孟子说“何必曰利?亦有仁义而已矣”、董仲舒说“正其谊不谋其利,明其道不计其功”,“义利之辩”是中国文化最重要、最根本的问题。义利之辩就是君子和小人之辩,在政治领域就是王道与霸道之辩。到了宋儒这里,“义利之辨被提升到判别君子小人、王道霸道的‘第一义’的高度,并被赋予本体论、心性论、工夫论之诠释,又借助天理人欲之辨,引入‘公私之辨’这一命题,使得义利之辨既具备了形而上之天道价值根源,又具备了指导士大夫日用生活洒扫应对乃至修齐治平之现实功用;既成为士大夫修为群众人格之现实标准,又成为政治上平治天下、文化上批判佛道之理论武器。”[ 周接兵:《陆九渊君子人格思想述论》,L下-第661页。]

陆九渊讲“义利之辩”就是讲做人的问题,要做君子,不要做小人。

下面是《白鹿洞书院讲义》[ 《讲义》《陆九渊集》卷23,第315-316页。]全文:

某虽少服父兄师友之训,不敢自弃,而顽钝疏拙,学不加进,每怀愧惕,恐卒负其初心。方将求针砭镌磨于四方师友,冀获开发以免罪戾。此来得从郡侯秘书至白鹿书堂,群贤毕集,瞻睹盛观,窃自庆幸!秘书先生、教授先生不察其愚,令登讲席,以吐所闻。顾惟庸虚,何敢当此?辞避再三,不得所请,取《论语》中一章,陈平日之所感,以应嘉命,亦幸有以教之。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

此章以义利判君子小人,辞旨晓白,然读之者苟不切己观省,亦恐未能有益也。某平日读此,不无所感:窃谓学者于此,当辨其志。人之所喻由其所习,所习由其所志。志乎义,则所习者必在于义,所习在义,斯喻于义矣。志乎利,则所习者必在于利。所习在利,斯喻于利矣。故学者之志不可不辨也。

科举取士久矣,名儒巨公皆由此出。今为士者固不能免此。然场屋之得失,顾其技与有司好恶如何耳,非所以为君子小人之辨也。而今世以此相尚,使汨没于此而不能自拔,则终日从事者,虽曰圣贤之书,而要其志之所向,则有与圣贤背而驰者矣。推而上之,则又惟官资崇卑、禄癝厚薄是计,岂能悉心力于国事民隐,以无负于任使之者哉?从事其间,更历之多,讲习之熟,安得不有所喻,顾恐不在于义耳。诚能深思是身,不可使之为小人之归,其于利欲之习,怛焉为之痛心疾首,专志乎义而日勉焉,博学审问,谨思明辨而笃行之。由是而进于场屋,其文必皆道其平日之学、胸中之蕴,而不诡于圣人。由是而仕,必皆共其职,勤其事,心乎国,心乎民,而不为身计。其得不谓之君子乎?

秘书先生起废以新斯堂,其意笃矣。凡志斯堂者,必不殊志。愿与诸君勉之,以毋负其志。

陆九渊此次讲学有几层意思:

一、“义利之辩”就是“公私之辩”。陆九渊说:“凡欲为学,当先识义利公私之辩。”应该讲,这是宋儒们的共识,具体言之始于北宋二程。程颢说:“天下之事,惟义利而已。”程颐说:“义与利,只是个公与私也。”朱熹断言:“义利之说乃儒家第一义。”自二程高扬“义利”之辨,理学家几乎异口同声地有所响应,都视“义利”之辨为儒家第一义,而对此做出较为系统论述的莫过于朱熹,陆九渊的白鹿洞讲学则堪称经典。[ 陈乔见:《陆九渊“义利”之辨的特色》,L-第255页。]

二、“义利之辩”就是判别君子与小人的试金石。“喻于义”的就是君子,“喻于利”的就是小人。换句话说:是君子,就会喻于义;是小人,就会喻于利,于是“义利之辩”就是一个从公义与私心来鉴定道德人品和精神境界的标准。

三、“义利之辩”还是一个做人的方向。清初思想家吕留良非常敏锐地指出,相对于程子“惟其深喻,是以笃好”乃“已成之君子、小人”而言,陆九渊“是从喻字前说”,就是未成君子或未成小人之前时说的,也就是说:如果“喻于义”,就会成为君子;如果“喻于利”,就会成为小人。这样一来,陆九渊的讲学不是在为人们静态地、事后地帖标签,认定谁是君子、谁是小人;而是动态地、事先地给学子们指方向:大家都要在道德人品和精神境界上努力喻义讲公,从而成为君子。

四、君子会喻于义、小人会喻于义的原因,取决于他们各自的“所习”。

陆九渊的“义利之辩”,就讲清楚了什么是君子?什么是小人?怎么才能做君子,不做小人?

陆九渊接着说,君子小人之间的区别既然这样凛然严格,我们如果不“切己观省”,不联系自己的实际,那么就“与圣贤背道而驰”,而虽有孔子的文章在,那也只是纸上的陈言套话而已,又怎能“悉心力于国事民隐,以无负于任使之者哉?”所以,陆九渊就是要让在座诸位“切己观省”以“辨志”。实际上还是讲做人要做一个什么样的人、怎么才能做这样的人。

“义利之辨”也好,“辨志明心”也罢,这个“辨”字非常紧要。杨立华对此有深刻分析:在现实生活中,我们考虑任何问题都是各种要素的权衡、综合,在各种权衡、综合中,对发心动念那一念之微的分辩是至为关键的。做一件事“最根本目的是什么”,初心是什么,这是君子小子的分野。陆九渊“辩”的说法非常可贵。人的行为,这一念之差、一念之微是分别善恶的根本:你到底是想成为一个好人,还是想成为一个坏人,你到底是出于利之心,还是出于义之心,你到底是出于公,还是出于私,都在这一念之微。这是陆九渊最发人深省、最大震撼人心的地方,这一念之微的分辨是心学得以挺立的根由所在。[杨立华:《自作主宰:陆九渊的哲学》《中国哲学十五讲》,北京大学出版社2019年版,第279页。]

陆九渊的这堂课讲得好,讲者“当时说得来痛快”[《年谱》《陆九渊集》卷36,第561页。],“听者莫不竦然动心”,连激动带感动,竟至泪下。朱熹也“深感动”,当时是早春二月,“天气微冷,而汗出挥扇”。

陆九渊讲完课后,朱熹走上台,说:陆先生的这堂课很重要,很深刻,“发明敷畅,则又恳到明白,而皆有以切中学者隐微深痼之病”,切中了时下的要害,击中了当下官员、学者的思想要害。击中了哪些“隐微深痼之病”呢?“今世以科举为时尚,士人汩没于此而不能自拔”,“志之所向,......惟官资崇卑,禄廪厚薄是计,岂能悉心力于国事民隐。”陆九渊大声疾呼,学子们要“专志乎义而日勉”,使平日之学不违背圣人,“由是而仕,必皆供其职,勤其事,心乎国,心乎民,而不为身计。”试想,现在我们做工作、当领导,难道不也要“供其职,勤其事,心乎国,心乎民,而不为身计”吗?

朱熹接着说:在座各位,“盖听者莫不竦然动心焉”,我朱熹“犹惧其久而忘之也”,“凡我同志”“当共守勿忘”,“于此反身而深察之”,只有这样,才“可以不迷于人德之方矣”[ 《跋陆子静白鹿洞书堂讲义》《朱文公集》卷81。],才能做君子,做圣人,做正人,不要做小人。

朱熹说陆九渊的讲学“切中学者隐微深痼之病”。击中了读书人的哪些毛病呢?“今世以科举为时尚,士人汩没于此而不能自拔”,“志之所向,......惟官资崇卑,禄廪厚薄是计,岂能悉心力于国事民隐。”陆九渊大声疾呼,学子们要“专志乎义而日勉”,使平日之学不违背圣人,“由是而仕,必皆供其职,勤其事,心乎国,心乎民,而不为身计。”

后来,朱熹还对杨道夫说“你曾经见过陆九渊先生讲义利之说吗?”

杨道夫说:“没有呀(未也),怎么啦?”

朱熹说:“我这次请陆九渊来南康讲课,他的这堂义利之辩讲得真好。如他说道:‘今人只读书便是利,如取解后,又要得官,得官后,又要改官。自少至老,自顶至踵,无非为利。’”

可见,陆九渊讲的不仅是一篇古代文章,而是就儒家的基本命题来剖析一个现实问题:时下士人读书,不是为了行道,而是在逐利,是为了当官、改官,当大官。他十分严肃地批判了这种恶劣风气。

南宋时期,科举制度大面积普及,陆九渊就敏锐地看到了问题的严重性。如果我们联系到以后明代、清代,科举制度的进步性越来越消磨干净,而内在落后因素愈加暴露和严重,就会愈加感佩陆九渊的洞察力和批判性。

现在,我们去庐山脚下那浓荫密盖、涧水长流的白鹿洞书院,透过庐山那吹了千百年的阵阵微风,似乎还能听到陆九渊的讲课之声在那里久久回荡,一直不歇。

事后,朱熹“复请子静笔之于简而受藏之”,请陆九渊将讲稿整理出来,然后亲自题跋,并把这篇《白鹿洞书堂讲义》刻成石碑,作为白鹿洞书院学子必读之物,以志不忘。

今天,那块《白鹿洞书堂讲义》石碑还立于白鹿洞书院的北碑廊。

去庐山旅游的人们,一定要去现场亲眼看看、读读这篇中国文化思想史上著名的思政教育精品课的经典教材呀。

三、陆九渊心学的精神追求:“堂堂地做个人”

其实,做人的学说不只是陆九渊心学的核心理论,也是孔孟之道的主流思想,

孔子讲做君子,不做小人;

孟子讲做“大人”;

王阳明讲做圣人,都是讲做人。

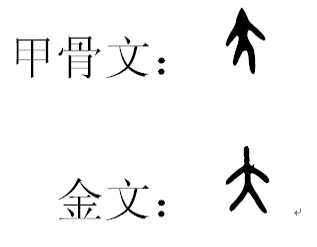

中国文字中,“人”是一个站立的人,

“大”则是一个正面站立的人,是一个有头脑、有腰板、头顶天、脚立地的人。

所以,陆九渊讲“须是大做一个人”[《语录下》《陆九渊集》卷35,第505页。],做一个顶天立地的人,

中国人常考虑三件事:如何做人?如何做事?如何做官?

中国人对做事也很讲究。事,不能做坏事,也不一定是做难事、做急事、做大事,但必须做好事,还强调一个人做一点好事并不难,难的是一辈子做好事,不干坏事。

中国人对做官也很讲究。做官,不是骑高马、做大官,而是要做一个好官、清官,这是古代中国官场的正面价值观。

但是,中国人最讲究做人,“做人”是最基本、最要紧、最重大的问题。

中国人的价值观是:堂堂正正做人,认认真真做事,清清白白做官。鲁迅的名字都叫周树人。人有好多种,有文人、商人、军人和官人,中国人讲的不是从事什么职业的人,也不是做伟人、奇人,而是做好人,做正人,做贤人,做圣人,内心的修为和道德的境界要好,外在职业或事业才能顺畅,“内圣外王”。

陆九渊的做人思想,一是要做人,二是要做大人,“大做个人”,三是凡圣一样,“人皆可成圣”,“人皆可为尧舜”,即伟大出自平凡,平凡造就伟大,人人可做圣人。

陆筠是陆九渊的远房侄子,却比陆九渊大20多岁,绍兴年间(1131-1162)在贵溪衙门任主簿。有一次,陆九渊代表父亲去贵溪看陆筠。一伙草寇刚洗劫了贵溪县城,唯独陆筠居住的主簿厅完好无损。有人就说他通匪。上级也不问青红皂白,先免了陆筠的职,让他等候调查处理。

陆筠不服,辩解说:“绍兴二年,贼寇谢达、黎盛在惠州纵火,民居官舍,焚荡无存,独留东坡白鹤故居。可惜东坡死了,要不然东坡也是通匪了。”

这件事引发了陆九渊对人心的思考:人皆有心,人同此心,心同此理,即使强盗也通人性,也有善心,何况其他人。可见,只要有“心”,只要明“心”,人人皆可成圣。

有人问:“凡人要洗心,那圣人也需要洗心吗?”

“当然。”

再问:“那为何有圣人和凡人之分呢?”

陆九渊回答:“人心都是善的,又都会被遮蔽。只不过圣人会经常洗心剥落,保持本心;而凡人则被物欲所惑,迷失本心。”

“照你这样说,人皆可成为尧舜?”

陆九渊答:“只要人人皆能洗心剥落,有何不可呢?”

陆九渊的“剥落”指的是人心有蔽,要剥落、革除蒙蔽心之“物欲”与“邪见”,从而“明心见性”。

陆九渊这个思想很自信、也很重要:既然凡人和圣人一样,就不应该把自己看低、而把圣人看高了(“处己太卑,而视圣人太高”)。不要把圣人当作偶像崇拜,只要能发明“本心”,涵养此心,便是圣贤这样的一流人。

当然,我们也要认识到:陆九渊心学所讲要做的人,是一个合乎传统伦理的“完人”,是一个充满着四端之心的道德上的“超人”,如他说:“我无事时,只似一个全无知无能底人,及事至方出来,又却似个无所不知、无所不能之人。”[ 《语录下》《陆九渊集》卷35,第522页。]他甚至夸大这一道德上的“超人”,他有一首诗,口气大得很:

仰首攀南斗,翻身倚北辰,

举头天外望,无我这般人。

[ 《语录下》《陆九渊集》卷35,第525页。]

此诗的境界极为孤高,极得心学之精髓。“南斗”、“北辰”都是天上的星辰。自己一“仰首”,就头顶着了天,一“翻身”,就比肩南斗,攀上了北辰,伸个头到天外望,全宇宙没有像我这样的人。我的“心”充沛于整个宇宙。有些人认为,陆九渊是个“狂”人,不怕天高地厚,其实,陆九渊绝不是空喊口号的楞头青或自大狂,而是心大志大的思想家,表明了“天地之间有个人”“吾心即宇宙”的心学思想,塑造出一位苍穹之下的圣人形象,一种超凡脱俗的人格志向。

陆九渊赋予了每个人堂堂做人的光荣,也警醒每个人堂堂做人的责任,故使听者顿生共鸣,血脉涌动。

本文为《斯人此心——陆九渊心学十二讲》第02讲《陆九渊心学的核心问题》第1节《“白鹿洞讲学”,陆九渊讲了个啥?》