东莞规划院人居环境所所长谢石营与中山大学地理科学与规划学院副教授陈婷婷、广东省科学院广州地理研究所副研究员杜志威、中山大学地理科学与规划学院教授李郇在城市规划领域权威学术刊物《国际城市规划》共同发表学术论文《同城化的管治尺度重组——以广佛同城化为例》。

【摘要】同城化是中国城市区域发展的重要表现形式,但目前国内关于同城化研究尚处于起步阶段,尤其是从“尺度重组”的视角探讨同城化的动力机制、同城化的多层级主体治理关系构建等的研究较为缺乏。本文以广佛地区为例,采用历史回溯、政策分析等研究方法,从“尺度重组”视角切入,对同城化的历史地理基础、管治尺度重组的过程进行研究,认为同城化是城市区域管治的一个新尺度,同城化过程的实质是城市为提高经济竞争力和区域竞争优势,利用构建新的尺度结构和地理架构,吸引新的资本进行新一轮地域化过程的策略。同城化的形成需要历史地理和市场基础,同城化发展的核心是治理尺度的重组,包括以项目推进为核心的跨市多层级协调机制的建立、城市内部治理尺度结构的调整。

引言

随着交通和通信技术的发展,企业利用地区和资源优势组织全球生产布局,形成全球生产网络,降低生产成本。伴随着生产全球化的发展,全球众多国家启动新自由主义改革,弱化政府对经济活动的管控,在不断适应全球生产方式转变的同时,通过各种政策吸引全球资本在本国范围落地,推动国家经济增长。在此过程中,国家的角色正发生变化,较多国家和地区普遍进行了针对社会经济事务管治的“尺度重组”(rescaling):一方面,国家将部分管治权力通过“尺度上移”(up-scaling)转移到超国家组织,以融入更大地域范围市场;另一方面,国家通过管治权力的“尺度下移”(down-scaling)将部分原属国家的社会经济管治权力下放到主要的城市区域(city-region),以其为核心推动国内经济发展,城市区域成为新型国家空间。国家权力从集权模式转向更加分权化的模式,小尺度地域(如城市区域)在国家管治尺度重组过程中扮演了愈来愈重要的角色。城市区域尺度的重塑,被认为是国家空间性向次国家层级的转型,体现国家尺度重组过程的关键机制。

我国市场化和分权化改革后,社会经济不断融入全球发展,并通过大力发展城市区域来组织全国空间发展。城市区域获取更多的经济管治权限,已成为国家管治和经济发展的基本单元。城市区域,特别是跨越不同行政单元的地域空间,在经济和城市竞争中愈加重要,并成为新劳动地域分工的重要空间载体。近年来,同城化地区成为中国城市区域发展的新现象,代表地区有广州与佛山,长沙、株洲与湘潭,沈阳与抚顺,西安与咸阳,郑州与开封等地。同城化地区作为跨界城市区域发展的重要空间表现形式,为中国尺度重组的研究提供了新的样本。

广州—佛山所在的珠江三角洲地区作为中国最早启动经济改革的区域,在中国经济社会发展中占据重要地位,珠三角地区的政府管治变化实际上是国家管治尺度重组的一个缩影。2000年后,随着国家区域发展战略的推行,我国主要城市地区出现同城化的区域发展新现象,广州和佛山的同城化是其中最为典型的一个地区。作为珠三角第一大和第三大城市的广州市和佛山市,广佛同城化是国家为应对全球金融危机、世界经济格局重组和国内社会经济环境变化而主动选择的管治新尺度。当前,广佛同城化进程取得显著成效,如广佛地铁、广州南站、海怡大桥、西江引水等多项跨边界重点项目已落实和建成。然而,学者们普遍认为,同城化是在资源互补、基础设施协调等原则的基础上,将两个或多个城市作为一个整体考虑。上述研究缺乏系统地针对同城化发展的治理重构、空间特征以及国家、地方政府响应过程等的探索和分析。中国有关同城化的研究尚处于初步阶段,尤其从“尺度重组”的视角探讨同城化的动力机制、同城化的规划实施以及空间重构等问题的研究较为缺乏。

基于此,本文从尺度(scale)视角入手,以广佛地区为例,通过梳理两市同城化发展过程,分析广佛同城的历史背景和基础,从广佛跨市治理新尺度的构建、边界地区市内治理尺度调整两个维度,揭示不同“尺度”条件下同城化过程的制度构建和空间响应,为我国其他地区同城化实践提供一定的理论与科学依据。

01 文献综述

长期以来,尺度是人文地理学和城乡规划的一个核心概念,从根本上也是理解和观察政治经济社会活动时空变化的核心概念之一。特定的地理尺度是政治经济活动的平台,由个人、家庭和社区到地方、区域、国家和全球,大致构成一个地理尺度体系。尺度理论将空间看作一个具有大小、层级和相互关系的体系结构,而地理层面的空间尺度伴随着资本积累、城市化和国家调控力量的更替。每一个空间都对应政府管治权力结构中的某一个层级,而政府管治结构中的不同层级对应着不同的资源投入和发展时序。可将尺度理解为不同范围的地理过程和不同维度的地理属性进行划分、组合和表征形成的等级化的结构或者关系,这样的结构与关系具有水平范围和垂直等级的双重特性。一个地区要快速发展,需改变自身在政府管治权力结构中的层级,通过各种政策和活动进行尺度上移,提高其空间在管治结构中的位置,从而取得更多的资源和发展投入,实现跨越式发展。尺度是动态化的,其中重要的表现是尺度重组。

在区域一体化和经济全球化影响下,尺度重组成为国家用作应对全球生产关系变化和解决内部积累危机的重要手段。“跨界地区”(cross-border region)发展和跨界管治正是全球化下“尺度重组”的产物。同城化是为突破行政区划和行政区经济的障碍,促进生产要素流动,其过程涉及多层级行政管理单位和国家管理组织,学者普遍认为同城化是地方政府自下而上尺度重组和权力尺度重组的过程。从区域治理视角来看,尺度不仅代表了空间政策和制度的“地理容器”,还反映了空间治理与事权的逻辑层级。同城化地区的推进过程不仅是地理实体的重新组合,更是一个由经济、社会、文化、政策等多个方面构成的复杂过程。在这个过程中,同城化地区的尺度不是固定的,而是在历史过程中经由多维条件生产出来的,蕴含着尺度生产与再生产的过程。因此,需要从历史维度剖析同城化进程的尺度重组议题。

02 广佛同城化发展的历史基础

广州—佛山是基于自然地理和贸易形成的城镇行政区域。自然地理上,两市一直是珠三角冲积平原的核心地区,处于同一个自然地理单元,共同构成珠三角冲积平原的中部河网平原地区,是珠三角中部由河网联系的人口集聚核心地区。在唐代、北宋、元代、明早期,佛山地区属当时的南海县范围,为广州府的附郭县【指没有独立县城而将县治附设于府城、州城的县。明清时期,各省绝大多数府城至少有1个附郭县,明清时期广州府拥有南海县、番禺县2个附郭县】。明清时期,广佛经济关系加强,佛山在行政管辖体系中的地位不断上升。明朝行政区划以省—府—州—县的四级体系为基本的系统,佛山地区被称为“南海县五斗口司西淋都佛山堡”,属广州府南海县辖地。清代行政区划系统实行以省—府—县和省—直隶州—县为主的管辖体制。从清雍正九年(1731 年)开始,佛山地区正式被称为“南海县佛山镇”。1732 年,因佛山贸易经济发展的管治需求,佛山从南海县分出,设“佛山直隶厅”,次年,清政府在佛山镇设“广州府佛山分府督捕同知”, 佛山直隶厅、分府与广州府同级直属广东布政使司直管(相当于今省直管城市)。

03 广佛同城管治新尺度的构建

自2000年提出广佛都市圈的概念后,广佛同城化发展逐渐成为广州和佛山两市政府和民间普遍讨论的话题。广州市在2000年的城市战略空间规划“广州城市总体发展战略规划”中提出“西联”的空间发展策略,联合佛山共同发展;佛山市于2002年编制的“佛山市城市发展概念规划”中以“东承”空间战略回应;两市均提出广佛同城发展的政策。2005年“广州·佛山区域合作发展论坛”召开,同城化由理论探索进入实质合作阶段,并实行包括广佛地铁、交通路网衔接、广佛跨市城巴、车辆通行年票互认等一系列同城化措施。2008年,“珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)”出台,广佛同城被提升到国家战略层面;作为一个新的区域发展尺度,广佛地区成为珠三角地区跨界同城化发展的先行区域。

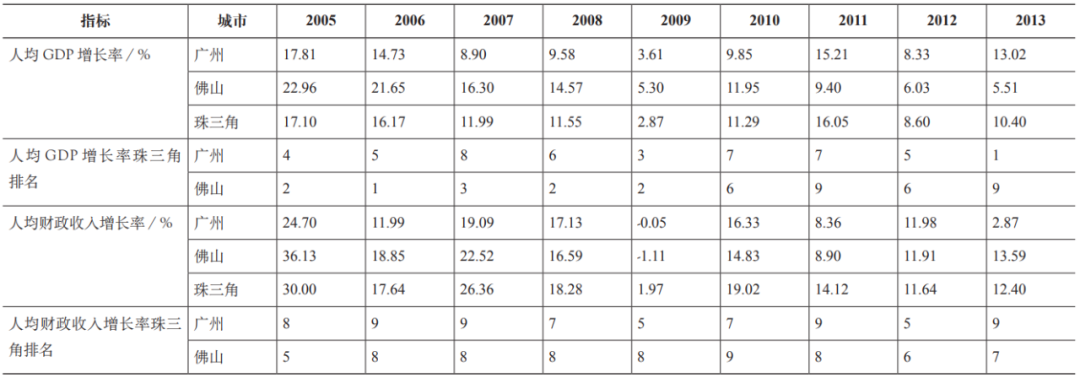

广佛同城化从概念的提出到两市政府政策层面的实质性合作,其发展与广佛两市政府应对经济发展、财政状况、2008年金融危机和迎接2010年广州亚运会呈现时间上的一致性。根据广州市和佛山市2005—2013年的人均GDP增长率以及人均财政收入增长率(表1),可发现广佛同城化进入政策层面实质性推动的2008年前后,两市均出现了人均经济增长和财政收入的危机。2006年起(除了2009年和2013年),广州市的人均GDP增长率和人均财政收入增长率均低于珠三角的平均水平,排位处于珠三角九城市的靠后位置。佛山市的人均GDP虽然在2008年及以前增长较快,排在珠三角城市前列,但在2008年经济危机后,其增长排名降至珠三角城市靠后位置,甚至在2011年和2013年成为珠三角人均GDP增长最慢的城市;人均财政收入增长也在2005年后的多个年份中排名珠三角九城市的最后两位。广佛同城化的提出是广州和佛山两市为提高经济竞争力和区域竞争优势,利用构建新的区域管治尺度结构和地理架构,吸引新的资本进行新一轮地域化过程的策略。

表1 广佛2005—2013年人均GDP增长率和人均财政收入增长率

3.1 同城化成为治理新尺度

尺度是分析社会经济活动空间分布的重要单元,它并非一成不变,而是在具体的社会经济事务发展过程中不断被社会构建,而被构建的尺度框架反过来又影响着社会经济事务的发展。广州和佛山作为空间相邻的两大城市,广州市于2000年提出“西联”发展战略和广佛都市圈的发展概念,新概念的出现促使广佛两市与具体的社会经济事务紧密相连,例如公交系统的对接、车辆年票的对接等涉及民生社会生活的事务。到2007年,全国第一条跨区域的地铁线广佛地铁开工,标志着广佛同城化进入新的阶段。2008年,“珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)”出台,正式将广佛同城化提升到国家战略层面,一个新的区域发展尺度出现。2009年,广州和佛山率先搭建广佛同城化市长联席会议等沟通机制,之后两市市长和有关部门定期对两市的城市规划、交通基础设施、产业协作、环境保护等合作进行协议商讨,这标志着广佛同城化成为城市—区域的新管治尺度。也就是说,广佛同城从原来缺乏实际管治内容的一个发展概念转变为具有固定的行政合作架构,以及能解决具体社会经济事务的新管治尺度。

3.2 以项目推进为核心的广佛同城协调机制

以项目推进为核心的广佛同城化管治协调机制是广佛两市实现跨行政区协调发展的基础。广佛同城化的管治架构分为三个层级(图1),包括广佛同城化市长联席会议、分管副市长协调会、专责小组等,呈垂直型管理,各层面的负责机构由广佛两市政府领导和相关部门共同组成。佛山的区镇一级是广佛同城化项目的主要实施主体,实施需求紧迫的项目需从村镇上交区级汇总,再由区级集中整理后上交市级汇总,由市级部门通过后上报到佛山相关部门的同城化规划专责小组,规划专责小组审批通过后将其提交列为年度计划(项目库),最后年度计划将在每年两次的市长联席会议中得到审议。广州则是得到市长联席会议审批的项目通过拨款和年度任务方式直接下派到各级负责部门,由负责部门组织整个项目的推行和实施;与此同时,专责小组负责监督项目的日常进度,市长联席会议会在下一次的会议中对已通过项目的进度进行审查和督办,并对下一阶段的项目库进行审议。也就是说,广佛同城过程中出现的不同层级的社会经济协调事务,能通过同城化管治框架进入两市政府的发展决策进程,广佛同城尺度成为能解决具体项目协调问题的政府管理层级。

图1 以项目推进为核心的广佛同城化管治协调机制

3.3 多尺度协调机制的建立

同城化管治尺度作为新的管治层级,嵌入两市政府原有的管治层级结构,形成新的管治尺度结构。广州和佛山两市由于城市化模式的差异形成了不同的行政管治尺度结构,广佛同城化管治协调机制匹配不同层级的跨界社会经济事务。在广州市的管治结构中,市级政府是管治主体。整体管治架构呈现为条状的职能部门管理架构,即区级政府接受市级政府领导,区级事项的决策需经过市级政府的同意方能生效;另外,职能部门的层级关联性强,即区级职能部门除接受区级政府领导外,还同时接受市级相同职能部门领导。与广州不同,在佛山的管治结构中,区级、镇街政府是管治主体。地区事项主要由该级政府决定,并报备上级政府;职能部门的层级关联性较弱,即下级职能部门主要接受该级政府领导,佛山的整体管治架构呈现为块状的地区管理架构。

广佛同城化管治尺度建立前,由于广佛两地管治主体层级的不对称以及条块管理架构的冲突,分别拥有项目开发决定权的广州市一级政府层级和佛山市的区级、镇街政府层级,由于管治层级的错位,难以形成有效的协调沟通机制。同时,广佛投资主体的行政层级也具有差异:广州的投资主体是市级;而佛山跨界项目的投资主体较为分散,按项目重要性分为市、区、镇街和村四个层级。由于投资主体的层级差异,佛山一方市级以下投资主体在广佛跨界项目沟通中无法直接与广州市方交流,而必须逐级向上反馈,最终通过佛山市与广州市的协调分别上报广东省,由省级部门进行协调后项目才能推进。由于跨界项目有效沟通机制的缺失,造成项目的跨界交流渠道不畅,两市缺乏同一管治层级和不同管治层级之间的协调机制。

广佛同城化管治尺度建立后,通过同城化市长联席会议制度,启动了广佛两市不同层级管治主体的尺度关系重构过程(图2)。首先,是广州和佛山市一级管治尺度关系的建立。广州与佛山每年召开两次市长联席会议,针对同城化过程中的规划协调、基础设施对接、产业合作、环境治理等领域的跨界事项进行商讨,并制定广佛同城化建设年度重点工作计划。每年的同城化重点工作计划由市长联席会议办公室、相关部门的专责小组负责具体组织和落实。同城化市长联席会议制度使广佛政府形成了常态化的管治联系,广州和佛山市级政府形成了针对跨界项目协调的新管治尺度关系。

图2 广佛同城化前后管治尺度关系的变化

其次,两市区级管治主体的尺度关系随着跨界基础设施对接和同城化合作示范区建设不断加强。区级政府针对跨界基础设施建设协调开始了区层级管治尺度关系的建立。从1990年代初开始,佛山南海多次向广州番禺提出修建连接两地的海怡大桥方案,但由于广州和佛山尚未建立同城化合作机制,区级政府难以直接进行沟通协调。广佛同城化协议签订后,海怡大桥作为跨界基础设施合作项目成为同城化建设合作年度重点项目,南海区和番禺区在同城化管治架构内达成建设管理协议,推动项目建成。此外,广州与佛山的边界区级政府还通过签订同城化合作示范区框架协议,构建了区一级管治尺度关系。2014年以后,广州市荔湾区与佛山市南海区、广州市花都区与佛山市三水区、广州市番禺区与佛山市顺德区分别签订了共建广佛同城化合作示范区框架协议,从区域规划、基础设施、发展平台、区域产业等方面,推动了区级层面的广佛同城管治合作。

再次,镇街层面的跨市合作主要以同城化建设年度项目库为核心(图3),镇街跨市社会经济事务通过联席会议制度,自下而上进入同城化管治框架,提升镇街在具体项目管治中的尺度层级。例如:佛山的南海里水镇与广州的金沙洲街道相接,市民出行对于里水镇与广州连通道路具有紧迫的需求,里水镇政府通过上报道路对接项目使之进入同城化年度工作重点计划,提升自身在具体建设项目中的管治尺度位置,得以与广州市建委、广州市土地开发中心、佛山市建设局、佛山市交通局开展金沙洲地区道路基础设施的对接,解决镇街在同城化中需要跨界对接广州镇街建设项目的沟通问题。此外,位于广州和佛山外围的镇街,如广州市花都区炭步镇、赤坭镇分别与佛山市三水区乐平镇、大塘镇,通过镇间结对的模式,在镇街层面建立了同城化的管治协调联系,强化了边界镇街的产业转型升级、新兴产业培育、现代农业发展和生态旅游产业融合等方面的合作,建立了镇街层面的管治尺度关系。

图3 广佛同城跨界基础设施项目分布图

资料来源:作者根据“广佛同城化发展规划(2009—2020)”绘制

04 城市治理尺度结构的调整

4.1 行政区划调整与边界地区尺度重组

广州和佛山市政府通过镇街层面的行政区划调整重新划定空间发展边界,推动同城化重点地区的空间发展。行政区辖区管理是中国城市管理的一大特征,经济和社会事务以及发展资源由辖区政府进行具体管理。改革开放后的发展过程中,广州和佛山形成了不同的管治结构:广州是以市一级政府为主导的管治结构,实行的是自上而下的管理体制,市级政府在规划、土地和交通等方面均是主导地位的管治层级,也就是说,地区发展相关的各项设施建设与投资均需要进入市一级政府的项目安排计划,才能突破现状发展的常态;而佛山市施行的是较为分散的政府管治模式,在分散化的农村城市化和工业化的发展历程中,形成了以区和镇为发展主体的管治模式,镇一级政府在佛山地区发展中的作用极为重要。

广州和佛山都经历了行政区划调整下的管治尺度重组过程。从2000年起,珠三角地区开始了强化市一级政府管治能力的行政区划调整浪潮,具体来说主要分为三个方面的调整。一是管辖空间的扩大:广州市的市区面积从2000年的3000多km²变为2010年的7434km²;佛山市的市区面积从2000年的70多km²增长为2010年的3797km²。二是撤县设区:2000年起,广州市陆续将原来代管的县级市花都、番禺、增城、从化撤县设区,城市管理体制已经基本覆盖整个市域范围;佛山将原来的县级市顺德、南海、三水、高明撤销,改为区建制,城市体制的管理已覆盖全市。三是边界地区的行政区划调整:广州市的做法是将边界地区的镇改为街道,强化城市对边界空间的管控,如广州市将位于边界地区的东漖镇拆分为三个街道,通过细化空间范围强化政府管治;佛山市的做法则是强化边界地区镇街一级的政府管治能力,通过镇街合并增强镇一级政府的资源配置能力,如将大沥、盐步、黄岐三个街道办事处撤销,合并设立了大沥镇。

行政区划调整后,广佛两市边界地区的管治结构发生了变化。行政区划调整使得广州和佛山市一级管治权力得到强化,广佛管治尺度开始成型,同时多尺度主体(两市、市、区、镇)出现,是一个管治尺度重组的过程。行政区划调整后,广州和佛山边界地区分别对应的管治层级上升。广州边界地区“撤镇设街”,边界空间转变为城市政府管理体制,市级政府取得边界空间的土地、规划和经济发展权限。佛山市则在区划调整后,在边界地区建立了空间和经济规模更大的镇,边界地区对应的管治层级获得了更大的资源配置和土地、空间发展能力。

4.2 广州“撤镇设街”区划调整

广州市的广佛边界地区通过“撤镇设街”将乡镇级政府转变为城市管辖的街道办事处,提升相应空间所对应的空间管理层级(表2),广州都会区镇街管辖空间边界经历了重构。广州边界地区的区划调整主要涉及与佛山南海区相接的白云区、荔湾区,以及与佛山南海区、顺德区相接的番禺区。白云区主要是以石井镇为主的区划调整——撤销石井镇,成立石井街道、金沙街道、桥中街道,同时调整松洲街道管辖范围,石井东南部分地区划入新松洲街管辖。荔湾区撤销东漖镇,原东漖镇行政区划划分为东漖街道、海龙街道、中南街道、东沙街道四个街道。番禺区将钟村镇划分为钟村街道和石壁街道,市桥街道划分为市桥街道、东环街道、沙头街道,沙湾镇划分为沙湾镇和桥南街道。广州边界地区“撤镇设街”后,都会区边界的主要地区均完成了从镇向街道的管辖转变,广州市级政府完成边界地区的经济、土地和规划等行政职权的上收。

表2 广州市都会区边界地区的“撤镇设街”区划调整

4.3 佛山“镇街合并”区划调整

佛山市的广佛边界地区通过“镇街合并”强化镇街的资源统筹和发展引导能力。南海区、三水区通过“镇街合并”的方式推动空间调整,重新划定空间管治范围边界,推动社会经济活动和政府管理权限的重构。2005年,南海区原里水镇、和顺镇合并为新的里水镇,大沥街道、盐步街道、黄岐街道合并为大沥镇,狮山街道、松岗镇、官窑镇、小塘镇合并为新的狮山镇;桂城街道、平洲街道合并为新的桂城街道。2013年为了适应高新技术开发区产业园区的发展管理,罗村街道和大沥镇西部颜峰、横岗、兴贤、谭边、高边5个社区居委会被进一步调整至狮山镇管辖。三水区的大塘镇、六和镇合并为大塘镇,乐平镇和南边街道合并为新的乐平镇。

佛山市经济发展和社会管理的主体在镇街,通过行政区划调整,佛山市重构了边界地区的社会经济发展和政府实施管治的空间范围边界,推动了管治的尺度重组。行政区划调整后,镇级单位在产业经济发展和土地空间管控的权限增大,合并的各镇原有的编制城镇建设规划、经济发展规划、土地利用总体规划等方面的权限,被统一收归至新成立的镇级政府。也就是说,镇级单位不仅拥有了更大的空间范围、更多的人口和土地等生产资源,原来分属不同镇街的经济和土地空间管辖权也被收归到合并后的镇级管理主体,发生了管治的尺度重组。

镇街合并后按照历史、文化等要素划分社会管理处,承担民生和公共服务等职能,不再有过多的经济发展和土地规划等发展权限。例如:南海区的狮山镇在合并后,将辖区范围划分为东区社会管理处、西区社会管理处、大圃社会管理处和罗村社会管理处。社会管理处主要提供教育、计生、治安等公共服务,原有的土地规划、经济发展等职能统一上移到新设立的狮山镇政府。

05 结语

本文从“尺度重组”的视角,探讨了广佛同城化的协调发展过程,揭示了广佛同城化的不同层级治理主体的尺度关系建立与调整机制。同城化发展需要历史基础,广佛水网在自然地理单元上形成的紧密贸易关系,使两市在历史上是同一个行政网络中动态政府管辖关系。“珠三角改革发展纲要”“广佛同城化规划”使得广佛成为新的发展尺度,边界地区从边缘位置转化为新的中心,提高了市场接近性、市场潜力和市场规模,吸引了企业和人口流向边界地区,从而形成新的广佛中心区。然而,广州和佛山因行政管辖关系导致的管治问题在新的尺度空间形成时同步呈现,如道路连通、污水处理和排放、电信协调、垃圾处理等涉及具体民生的问题,均难以通过市场自发过程完成协调,需要两市从政府管治层面的积极介入,建立沟通协调机制,采用多层级治理的决策模式。“尺度重组”成为解释和揭示同城化现象的一个有效工具。

从“尺度重组”视角看,广佛同城化过程的实质是广州和佛山为提高经济竞争力和区域竞争优势,利用构建新的尺度结构和地理架构,吸引新的资本进行新一轮地域化过程,进行“空间修复”,推动经济增长和资本积累。广佛同城化从概念的提出到两市政府政策层面的实质性合作,其发展与广佛两市政府面临的经济发展和财政状况危机呈现时间上的一致性。广佛同城化进入政策层面实质性推动的2008年前后,广州市和佛山市人均GDP增长和人均财政收入增长均排在珠三角九城市的靠后位置。广州和佛山提出同城化的发展,通过两市政府建立市长联席会议制度,推动两市管治尺度的重组,两市不同层级的政府管理主体得以在联席会议的框架内进行跨市的发展项目协调,通过跨界基础设施建设和投资、重点发展空间的构建,形成新的社会经济增长点以应对发展危机。

以项目推进为核心的管治尺度体系建立是广佛同城化发展的实质。管治尺度重组具有多种形式,核心是不同层级政府管治权限关系的变化。广佛同城化的管治尺度重组主要包含两个维度。一是跨市的多层级协调发展机制的建立。通过建立广佛同城化联席会议制度,并建立区级、镇街层级沟通机制,广佛同城过程中出现的不同层级的社会经济协调事务通过同城化管治框架进入两市政府的发展决策进程,广佛同城尺度成为能解决具体项目协调问题的政府管理层级。二是城市内部面向边界地区的行政区划调整。广州通过“撤镇设街”将边界地区乡镇级政府转变为城市体制的街道办事处,市级政府完成边界地区的经济、土地和规划等行政职权的上收。佛山通过“镇街合并”强化边界地区镇街的资源统筹和发展引导能力。管治尺度重组改变原有的行政管理体制结构,通过建立新的行政管辖结构,或者非正式的不同地区、不同层级的政府主体的尺度关系,改变资源分配和使用的权限关系,从而重构地区空间所对应的发展架构,推动地区的转型发展。

转型时期国家推动城市群、都市圈、同城化地区等区域发展,尺度重组成为解释区域管治关系变化以及空间结构变化的理论工具。同城化是一个管治尺度重组的过程,边界地区成为发展的重要空间。然而,区域发展管治尺度重组的不同模式及其与空间结构演变的关系,需要更多理论和实证案例的探讨,进一步厘清区域发展中政府管治和空间变化的动力机制,将有助于深化对城市区域管治和空间研究的理解。

作者介绍:

谢石营,博士,东莞市城建规划设计院,人居环境所所长,高级工程师

陈婷婷(通信作者),中山大学地理科学与规划学院,副教授,硕士生导师;中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院,院长助理

杜志威,博士,广东省科学院广州地理研究所,副研究员

李郇,中山大学地理科学与规划学院,教授,博士生导师;中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院,院长

来源:东莞规划院

编辑:梁宝成