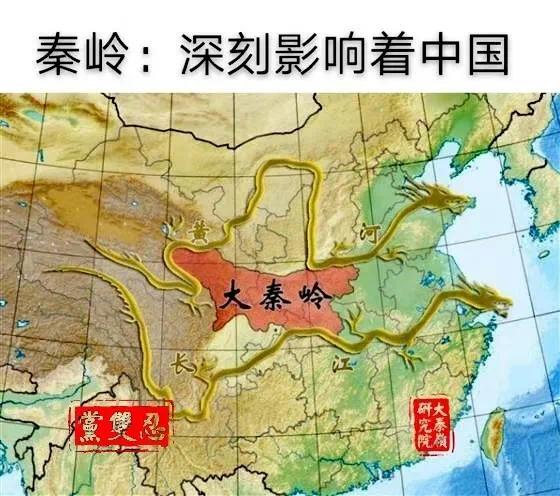

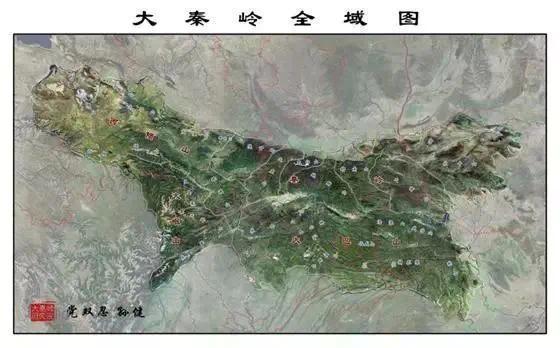

在地球北纬33度线的浩渺苍穹之下,大秦岭恰似一条自亘古腾跃而来的雄浑巨龙。它西起昆仑,穿越青藏高原边缘,一路蜿蜒奔腾,延伸至华北平原与江汉平原。这条巨龙东西纵贯1600公里,南北横跨200 - 300公里,傲踞中国地势第二阶梯,连接起第一、第三阶梯,将中国的南方与北方合二为一。其主峰太白山以3771.2米的海拔直插云霄,垂直高差达3000余米,造就了“一日历四季,十里不同天”的奇妙气候景观。寒冬时节,它宛如一堵巍峨的天然长城,阻挡北方冷空气南下;盛夏之际,又似一位慷慨的甘霖使者,截留南方暖湿气流,为周边地区带来丰沛降水。秦岭是中央水塔,向长江、黄河两大母亲河输送水资源,成为维系国家生态安全的关键所在,为中华文明的起源与发展筑牢了根基。秦岭,作为中华民族的祖脉,天然的国家版本馆,无疑是国家文化公园的天选山岳。

在文化强国战略稳步推进的时代浪潮中,国家文化公园已成为传承与弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的关键枢纽。长城、大运河、长征、黄河、长江五大国家文化公园初步构建起中华文明线性保护框架。然而,上述五大国家文化公园,均以“线”或“水”为载体,显得形态单一、功能局限、区域协同不足,亟需山岳型文化空间的有力补充。凭借中央水塔、中华祖脉、中国绿芯、中国人的中央公园等独特的地理、生态与文化价值,秦岭为创建中国山岳型国家文化公园提供了绝佳方案。

一、国家文化公园的宏大格局

国家文化公园是以国家名义推动建设的重大文化工程,旨在通过整合具有突出意义、重要影响、重大主题的文物和文化资源,打造中华文化的重要标识,实现文化遗产保护传承、公众教育、文旅融合和国家形象展示的多重功能。其核心是将文化资源的保护与利用相结合,形成兼具公益性、系统性和创新性的文化空间。

(一)国家文化公园的核心特征

1. 国家性:由中央统筹规划,代表国家意志和民族精神,如长城象征中华民族的坚韧品格,大运河体现文明交融的智慧。

2. 文化性:以文化遗产为依托,涵盖物质与非物质文化资源。例如,黄河国家文化公园整合了史前聚落、历代都城等遗址,长江国家文化公园聚焦长江流域的多元文明。

3. 公园化运营:通过“管控保护区、主题展示区、文旅融合区、传统利用区”四类功能区建设,实现保护与利用的平衡。例如,大运河北京段将遗址保护与生态廊道建设结合,形成“河畅水清岸绿”的景观。

(二)已建和创建中的国家文化公园

截至2025年,全国已明确建设长城、大运河、长征、黄河、长江五大国家文化公园,覆盖30个省区市,形成“两河三带”的总体格局。

1. 长城国家文化公园:范围涉及北京、河北、陕西等15个省区市,包括战国至明长城的各类防御体系。

建设重点:保护修缮长城本体,如甘肃段建设“河西汉塞”“明代雄关”等核心展示园。

文化标识:如北京段定位为“中国长城国家文化公园建设保护的先行区”,推动智慧监测和数字展示。

意义:全球现存规模最大的文化遗产,中华民族精神象征。

2. 大运河国家文化公园:范围涵盖京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河,涉及北京、江苏、浙江等8省市。

建设重点:分段保护与活化利用,如郑州段打造“隋唐大运河文化河”,德州段推进生态廊道和文创园建设。

文旅融合:如南京建设长江文化博物馆,串联越城遗址、石头城等历史节点。

意义:世界上最长的人工运河,见证中华文明的繁荣与交流。

3. 长征国家文化公园:范围以中央红军长征线路为主,涉及福建、江西、贵州等15个省区市。

建设重点:保护革命遗址,如于都中央红军长征出发纪念馆、遵义会议会址等。

开发红色旅游:如湖南段打造“半条被子”故事展示园,湖北英山园区通过长征步道深化体验。

意义:传承长征精神,弘扬革命文化的重要载体。

4. 黄河国家文化公园:范围覆盖黄河流域9省区,以河湟、河套、河洛等地域文化为依托。

建设重点:突出文明起源,如河南段构建“文明的冲积扇”,串联郑州、开封、洛阳等历史都邑。

生态与文化协同:如陕西段推进黄帝陵文化园区建设,湖北段谋划长江国家博物馆。

意义:中华文明的摇篮,体现“江河互济”的民族精神。

5. 长江国家文化公园:范围涉及长江干流13个省区市,包括上海、江苏、湖北、四川等。

建设重点:保护长江文化遗产,如青海段完成文物资源专项调查,新发现岩画、古城等135处遗存。

文化景观轴线:如武汉推进长江国家博物馆建设,南京整合越城遗址、明故宫等资源。

意义:丰富中华文明多样性,展现“江河互济”的文化格局。

(三)建设成效与未来方向

1. 保护与利用并重:例如,长城国家文化公园通过“地毯式摸排”和专家智库建设,实现本体保护与数字再现结合;大运河德州段建立四级保护网络,确保遗产安全。

2. 文旅融合创新:长征国家文化公园湖北英山园区将红色旅游与乡村振兴结合,2023年接待游客150万人次;黄河河南段推动郑汴洛文化旅游带建设,提升国际影响力。

3. 政策与资金保障:中央财政通过现有渠道支持,地方设立专项基金,如福建推动海丝国家文化公园试点,贵州探索股债联动投融资模式。

(四)其他国家文化公园创建动态

1. 海丝国家文化公园:福建等地积极推动,整合海上丝绸之路遗产,争取上升为国家项目。

2. 黄帝陵、孔府等:早期规划中提及的点状遗产,可能作为现有公园的组成部分或区域重点项目,如黄帝陵纳入黄河国家文化公园体系。

国家文化公园的建设是文化遗产保护的创新实践,是新时代增强文化自信、推动高质量发展的重要抓手。随着国家文化公园的持续推进,中国将进一步向世界展现中华文明的深厚底蕴与时代活力。

二、秦岭国家文化公园的独特价值

(一)中枢之位:中华文明灯塔之灯芯

秦岭与黄河、长江共同组成的“一山两河”地带,是世界地理奇迹。长江是全球第三、亚欧大陆第一长河,黄河是全球第五、亚欧大陆第二长河。秦岭傲踞两大母亲河之央,不仅是中国中央山脉、地理中枢,更是国家统一、民族精神的象征。秦岭是从青藏高原向华北平原大过渡,从南方向北方大过渡地带。如果说“东西南北中”,秦岭是“中”。如果说中华文明是一座灯塔,那秦岭就是灯芯。

秦岭是中央水塔、中央绿肺。秦岭贡献长江、黄河28%的水量,其水源涵养功能直接关系到第二阶梯、第三阶梯的生态安全。这里拥有中国1/3的植物种类和1/4的动物种类,是全球生态价值最高的山脉之一。

(二)文化基因:铸就文明根脉

从212万年前上陈遗址的古人类活动,到蓝田猿人、陈家窝人遗址,秦岭完整保存了东亚最早的人类演化链条,半坡遗址、大地湾遗址等更是印证了从穴居到聚落的文明跃迁。终南山脚下的灞河流域留存着华胥陵等华夏族裔早期记忆的印记,华胥氏一脉相承的传说,构建起华夏民族最早的族群记忆。伏羲制易,仓颉制字,老子著道,蔡伦造纸,强化了秦岭在中华民族和中华文明形成过程中的核心地位。

周原是开创礼乐天下之地,咸阳是天下一统之地,长安是独尊儒术之地,终南山是天人合一道统之地,中国佛学播种之地,共同构成中华文明的精神内核。在唐代,70%的诗人创作的山水诗以秦岭为背景,王维的辋川别业、韩愈的华山题刻,将自然景观升华为哲学意象,形成诗画秦岭美学传统。

在传统风水文化里,秦岭被尊为中华龙脉的中龙、干龙,秦始皇陵以骊山为依托,封土堆与山势相互映衬,营造出“玄武垂头”的磅礴态势,地宫深度达30米,墓道机关重重,尽显帝王陵墓的庄严肃穆与神秘莫测;霍去病墓前“马踏匈奴”石雕,高1.68米,长1.90米,重达6吨 ,暗合“朱雀翔舞”的灵动意象,彰显秦岭在古代风水文化中的独特地位。从地理政治学角度而言,秦岭独特的地理区位促使长安、洛阳汇聚王气。秦始皇修筑总里程达6800公里的驰道“傍南山而行”,构建起全国交通网络雏形;隋炀帝以洛阳为中心,开凿大运河连通南北,并引秦岭之水,打造贯通南北的漕运体系,年运粮量最高达500万石,推动国家经济繁荣。唐大明宫占地3.2平方公里,相当于4个故宫大小,洛阳紫微城则天门遗址,台基东西长130米,南北宽40米,彰显秦岭在古代帝王心中的神圣地位。

(三)中域溯源,国脉所系

若在中华版图标注“中国”二字,必定精准落在秦岭之上。嵩山“天地之中”建筑群,儒、释、道三家在此建立起弘扬本流派文化的核心基地,留存大量珍贵文化纪念建筑,是中国古代多元文化交流融合的见证。现收藏于中国宝鸡青铜器博物院的何尊,铸造于周成王五年,其内壁铭文“宅兹中国”,是“中国”一词最早的文字记载,其指向的正是黄河与秦岭相遇的关中平原、洛河盆地。周人从岐山崛起,在丰镐建都,开创“居天下之中以治万邦”的政治范式,对后世中国政治制度影响深远。

洛阳地处秦岭环绕之地,东有虎牢关、函谷关之险,西拥崤山之固,南控荆襄,北扼黄河,占据优越地理位置。凭借秦岭贯通东西、和合南北的地理优势,西安与洛阳成为“四塞之国”的战略中枢。秦人在雍州推行县制,通过商鞅变法奠定中央集权雏形;汉武帝开凿漕渠,提升长安粮食运输效率,推动都城繁荣。在洛阳,张衡发明的地动仪,其八方位结构正是“中国”传统地理观在科技领域的具体投射。而青铜器则以铭文形式最早呈现了“中国”二字,印证秦岭作为“天下之中”的特殊地位。长安与洛阳先后有十三个王朝在此建都,见证无数政治变革与文化繁荣,成为华夏文明核心区。

(四)秦岭三园并举:协同布局,共生共荣

与其他国家公园不同,借力秦岭庞大山系,形成上下协同、三园并举大格局。

其一:山上生态系统完整、生物多样性丰富,建设大熊猫国家公园,创建秦岭国家公园、神农架国家公园,与无数自然保护区、自然公园一起,构建起以秦岭国家公园为主体的秦岭自然保护地体系。

其二:山下文化文物资源丰富,将各类文化遗产、遗址、博物馆以及风景名胜区点面线以多种形式联结,构建起以秦岭国家文化公园为主体的秦岭祖脉文化体系。

其三:山上山下联动,将各地各类植物园点面线相连接,构建起以秦岭国家植物园为主体的秦岭植物园体系。

通过三园并举、上下协同,实现生态保护与文化传承有机融合。例如,秦岭国家公园内的动植物保护,可与文化公园非遗工坊结合,开发生态研学产品,让游客在了解动植物生态的同时,感受非遗文化魅力,实现“保护—展示—体验”闭环。在秦岭国家公园内,严格保护生态环境,运用先进技术开展生态修复与实时监测;在秦岭国家文化公园,深入挖掘文化遗产,进行系统性保护与多元化展示,形成“生态+科技+文化”多轮驱动的独特发展模式。

三、秦岭国家文化公园建设构想

(一)空间布局:构建“一核五脉十廊”体系

以终南山为核心,整合楼观台道文化区、翠华山地质公园、草堂寺佛教遗址,打造“道释儒融合示范区”。建设“秦岭文明博物馆”,运用数字孪生技术,高精度复原蓝田猿人生活场景,全面展示从旧石器到盛唐的文明演进历程,打造极具全球影响力的文化标识高地。终南山作为道佛聚集之地,留存众多遗迹,是三教文化融合的核心区域,在此打造示范区具有深厚底蕴。

联动五条文化辐射带。

1. 周秦脉:串联西安、宝鸡、天水,整合丰镐遗址、法门寺、麦积山石窟,突出礼乐文明与佛教东传;丰镐遗址是西周都城,见证周秦文化起源,法门寺供奉佛骨舍利,麦积山石窟以精美泥塑闻名,是佛教东传的重要见证。

2. 汉唐脉:连接西安、汉中、成都,依托汉长安城、张骞墓、都江堰,展现丝绸之路与水利文明;汉长安城是丝绸之路起点,张骞墓见证凿空西域壮举,都江堰是伟大水利工程,体现汉唐辉煌。

3. 红色脉:贯穿渭华起义旧址、川陕革命根据地、西安事变纪念馆,构建“星星之火”红色走廊;这些红色遗迹承载着革命记忆,是传承红色精神的重要载体。

4. 生态脉:联动太白山、神农架、伏牛山,围绕大熊猫、朱鹮等旗舰物种保护,打造国际一流的生态科考线路;太白山生态独特,神农架、伏牛山也拥有丰富生态资源,共同构成生态保护网络。

5. 民俗脉:覆盖商洛、安康、汉中,开发羌族刺绣、汉调二簧、安康民歌等非遗体验带 ,展现丰富多彩的民俗文化。

通过子午道、褒斜道、傥骆道等古道网络,修复古栈道、驿站遗址,开发深度沉浸式的徒步与考古研学项目;子午道是秦楚通道,褒斜道是三国战场,傥骆道是唐蕃古道,历史底蕴深厚。借助汉江、丹江、嘉陵江水系网络,建设生态航道与水利遗产展示馆,串联青木川古镇、陈仓关等文化节点,构建“古道 + 水系”的廊道网络。同时,全面保护古人类遗址、红色文化遗址及非遗技艺等,形成多点支撑的文化空间格局。

(二)核心功能:多元融合,创新发展

1. 文化整合与研究:探寻文化根脉

建立“秦岭文化遗产数字档案”,对32处全国重点文保单位进行三维扫描,构建全球最大、最全面的中华文明基因数据库。洛南清池遗址出土的8000年前骨刻符号、仓颉造字传说都与秦岭紧密相关,将这些文化元素纳入数据库,能系统挖掘秦岭文化基因。设立“祖脉秦岭研究院”,联合国内外顶尖社科院、敦煌研究院等机构,开展“祖脉秦岭与中华文明起源”重大课题研究,深入研究秦岭地区从史前文明到现代社会的发展脉络,将学术成果转化为公众易于理解的文化展示内容,为传承中华民族根脉提供坚实理论支撑。

2. 生态共保与修复:守护绿水青山

划定“红线管控区”与“弹性利用区”,在秦岭主峰区域实施“无人机巡护+AI识别”智能监测,实时掌握生态动态。推行“生态补偿积分制”,居民参与文化遗产保护可兑换生态旅游消费券,实现“保护者受益”。实施山水林田湖草一体化保护,探索多元化生态补偿机制。加强与秦岭国家公园的生态联动,确保文化公园建设不对生态环境造成破坏。在文化旅游开发中,采用生态友好型设施与运营方式,实现生态与文化的和谐共生。秦岭拥有丰富的动植物资源,如珙桐、红豆杉等珍稀野生植物,以及大熊猫、金丝猴等野生动物,保护好生态环境至关重要。

3. 文旅融合与发展:打造文化旅游体系

开发“秦岭十二时辰”沉浸式体验项目,如晨钟暮鼓(西安钟楼)、午间茶马(傥骆道驿站)、夜游汉江(灯光秀),结合历史文化场景,让游客深度体验祖脉秦岭文化。打造“四季秦岭”品牌,春赏终南杜鹃、夏避太白积雪、秋览红叶漫道、冬探朱鹮栖息,突出秦岭四季特色。打造数字博物馆,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术展示秦岭文化遗产;开发古道徒步路线,结合驿站遗址打造历史体验区;推出“祖脉秦岭文化演艺”,展现当地民俗风情与历史故事,打造具有国际影响力的秦岭国际文化旅游带。例如打造“祖脉传奇”大型实景演出,融合音乐、舞蹈、杂技等多种艺术形式,演绎秦岭从古至今作为中华民族祖脉的历史故事。

4. 国际对话与交流:传播中华文化之声

积极推动“秦岭 - 阿尔卑斯山”生态文化对话,有着极为深远的意义。从地理上看,秦岭雄踞中国,是东方文明的重要地理坐标;阿尔卑斯山横亘欧洲,是西方文明的关键自然象征。二者宛如两颗璀璨的明珠,分居世界东西方。历史上,著名的丝绸之路从秦岭脚下的长安、洛阳出发,跨越千山万水,抵达阿尔卑斯山旁的罗马。这不仅是一条商贸通道,更是文化交流的桥梁,让东方的丝绸、瓷器与西方的香料、玻璃等物品得以交换,也让不同的思想、艺术、科技在这里碰撞交融。

从文化内涵来讲,阿尔卑斯山在西方文化中占据着独特地位。在古希腊神话里,它是众神的居所,充满了神秘与神圣;在古罗马时期,其周边地区是重要的军事要塞和贸易枢纽,对西方文明的发展进程影响深远。而秦岭,作为中华民族的祖脉,孕育了灿烂的华夏文明,是儒释道文化的汇聚之地,承载着无数的历史记忆与民族情感。

如今,我们定期举办全球论坛,邀请国际专家学者、文化机构参与,共同探讨生态保护、文化传承等议题。在“一带一路”沿线城市设立“祖脉秦岭文化中心”,展示秦岭独特的自然风光、丰富的文化遗产以及中华文化的生态智慧,比如通过精美的图片、生动的视频以及实物展示,让世界了解秦岭的珍稀动植物、古老的建筑和独特的民俗文化。通过这些交流活动,不断提升祖脉秦岭在国际上的知名度与影响力,促进不同文明间的相互理解与包容,让秦岭成为世界了解中国文化的一扇窗口。

四、实施路径与保障措施:夯实秦岭国家文化公园建设之基

建设秦岭国家文化公园是一项系统且宏大的工程,需要全方位、多层次的实施路径与保障措施,各环节紧密相扣,共同推动公园从构想到现实的转变。

(一)顶层设计:构建协同管理体系

作为建设的首要环节,科学合理的顶层设计是关键。成立“秦岭国家文化公园理事会”,由六省一市轮流主持。这一举措旨在汇聚各方力量,统筹资金分配与项目审批,全面整合“六省一市”优势资源 ,从宏观层面为公园建设提供方向指引。建立“分级管理、地方为主”的协同机制,明确各省市在规划、建设、管理等方面的权责分工,定期召开联席会议,及时解决跨区域问题。同时,搭建“祖脉秦岭文化资源确权交易平台”,允许非遗技艺、古村落经营权跨区域流转,充分激活文化资源活力,为后续的各项工作奠定坚实的组织与资源基础。

(二)规划与立法:提供坚实保障

在顶层设计的指引下,规划与立法是确保公园建设有序推进的重要保障。制定《秦岭国家文化公园总体规划》并纳入国家“十五五”规划,明确公园建设的目标、任务与步骤,让公园建设有章可循。推动《秦岭国家文化公园保护条例》立法,明确“文化生态红线”法律地位,对破坏遗址的行为实施“终身追责” ,明确文化资源保护范围、开发底线以及破坏文化遗产的法律责任,探索“文化损害鉴定”司法制度,量化文化遗产价值损失。通过规划的引领和法律的约束,保障公园建设在正确的轨道上稳步前行。

(三)科技赋能:引领创新发展

在规划与立法提供保障的基础上,科技赋能为公园建设注入新的活力。建设“数字终南山”元宇宙平台,用户可通过VR设备参与虚拟考古,如模拟修复何家村窖藏文物,并获取NFT数字藏品认证,增加互动性与趣味性。开发“祖脉秦岭智慧导览系统”,基于LBS定位推送文化故事,如途经古道时自动播放张骞出使西域的AR情景剧。构建“祖脉秦岭文化大数据平台”,整合考古发掘成果、历史文献资料、非遗项目等文化资源,建立全面、系统的文化资源数据库。在生态保护方面,部署500个物联网传感器,实时监测秦岭水源质量、生物多样性等指标,数据同步至“秦岭生态云”平台并向公众开放,应用卫星遥感技术,建立文化遗产“数字孪生体”,预警滑坡、沉降等风险。科技手段不仅提升了公园的管理效率和保护水平,还为游客带来全新的体验,拓展了公园文化传播的边界。

(四)社区参与:共享发展成果

科技赋能推动公园现代化发展的同时,社区参与则是实现公园可持续发展的重要力量。在入口社区设立“祖脉秦岭文化合作社”,居民以非遗技艺、民宿资源入股,参与门票分成与文创销售,让居民从公园建设中直接受益。推行“文化管家”制度,聘请当地学者担任文化讲解员,传承口述史与民俗技艺,丰富公园的文化内涵。实施“祖脉秦岭人才计划”,对非遗传承人给予专项补贴,建设“非遗工坊孵化基地”,开发秦绣、茯茶制作等体验课程,培养本土文化人才。建立“生态旅游收益基金”,将门票收入的20%用于山区教育、医疗等公共服务提升,实现“文化富民”。社区的深度参与,不仅增强了居民对公园的认同感和归属感,也为公园的长期发展营造了良好的社会环境。

五、挑战与应对:破难题,迎发展

(一)面临挑战:前行路上的阻碍

目前,秦岭国家文化公园建设面临诸多挑战。行政区域划分造成跨省协调困难,利益协调问题突出,出现“搭便车”现象,比如陕西负责水源保护,河南进行旅游开发,但开发权责划分不清晰。对“秦岭祖脉”的解读存在地域本位主义,陕西侧重于周秦汉唐文化,河南强调中原根脉文化,文化阐释存在较大分歧。旅游开发可能破坏生态与文化遗产的原真性,公众对祖脉秦岭的价值认知不足,对公园建设的支持力度有待提高。据最新统计,2024年秦岭游客量突破2.2亿人次,部分景区生态承载逼近阈值,生态承载压力持续增大。

(二)应对策略:破局之道

为解决这些问题,需要跨区域、跨界别成立“祖脉秦岭保护与发展促进会”,在环秦岭“六省一市”形成“秦岭机制”,协同推进秦岭国家公园体系、秦岭国家文化公园体系、秦岭国家植物园体系的建设,全方位推动大秦岭生态保护与高质量发展。设立“祖脉秦岭发展基金”,由国家财政、社会资本、生态补偿金共同注资,构建跨区域利益分配与补偿机制,化解因行政壁垒带来的利益纠葛,确保各方在秦岭开发与保护中各尽其责、各得其利,推行“飞地经济”模式,打破行政区域限制,促进资源与利益的合理分配。

发布《祖脉秦岭共同宣言》,深度提炼“和合南北、泽被天下”的核心价值,摒弃地域本位的狭隘视角,从中华民族整体的高度,统一对秦岭作为祖脉价值的认识。编制多语种《祖脉秦岭读本》并纳入中小学教材,通过教育让更多人,尤其是青少年,深入了解祖脉秦岭在中华民族历史、文化、生态等方面的重要意义,培养对祖脉的敬畏与热爱。举办“祖脉秦岭国际文化论坛”,邀请联合国教科文组织代表及国际知名学者参与,积极推动秦岭列入《世界遗产预备名录》,持续开展“让世界看见祖脉秦岭”系列宣传推广活动,在国际舞台上塑造中华民族祖脉秦岭的鲜明形象,提升其国际影响力,构建全球认可的中华祖脉文化叙事。

面对旅游带来的生态压力,实施“动态门票预约”制度,运用大数据分析游客流量规律,实时调控客流,避免过度拥挤对生态和文化遗产造成破坏。开发“云游祖脉”平台,利用数字技术将秦岭的自然风光、文化遗迹以虚拟形式呈现,吸引30%的线下游客转向虚拟游览,缓解景区生态承载压力。借助5G、物联网、人工智能等前沿技术,构建全方位、多层次的生态与文化遗产监测体系,在重点生态区域与文化遗址部署高清摄像头、传感器,对动植物活动、文物保存状况展开24小时不间断监测,一旦发现异常,系统自动预警,以便及时采取保护措施。

制定严格且细致的旅游开发与运营监管制度,明确规定旅游项目的建设标准、游客承载量、活动范围等关键指标,对违规行为进行严厉处罚,提高违规成本。建立健全旅游项目环境与文化影响评估机制,在项目规划阶段,组织多领域专家进行全面评估,充分考量其对生态与文化遗产的潜在影响,确保开发活动在生态与文化可承受的范围内进行。

大力打造“祖脉文化IP”,联合知名文创企业,深入挖掘祖脉的神话传说、历史故事、自然景观等元素,开发一系列独具特色的文创产品,如“秦岭四宝”玩偶、“秦岭古道探秘”拼图、“终南山道文化传承”书签等,通过线上电商平台、线下文创商店等多种渠道销售,广泛传播祖脉秦岭文化。每年定期举办“祖脉秦岭文化节”,涵盖大型文艺演出、非遗技艺展示、特色美食节等丰富活动,吸引游客与当地居民共同参与,营造浓厚热烈的祖脉文化氛围。组织“祖脉秦岭文化研讨会”,邀请国内外专家学者深入探讨祖脉秦岭文化内涵、历史演进与未来发展路径,提升祖脉秦岭文化的学术地位与影响力。开展“祖脉秦岭文化进万家”活动,组织文化志愿者深入社区、校园、企业,举办讲座、展览、文化体验活动,普及祖脉秦岭文化知识,增强公众对祖脉秦岭文化的认同感与自豪感,让祖脉秦岭文化真正深入人心。

结语

站在秦岭主峰太白山上,俯瞰七十二峪,云雾在谷壑间吞吐翻涌,恰似文明基因链在天地间自在舒展。从“中国”概念诞生的地理原点,到“中华民族”精神共同体的构筑,秦岭凭借独特的地理和人文价值,早已深深嵌入民族发展的脉络。作为国家生态安全的重要屏障,秦岭涵养的水源,不仅润泽黄河、长江两大母亲河,亦是南水北调中线工程的活水源头。

创建秦岭国家文化公园,是对中华民族祖脉的精心守护,中华文化全球传播的战略举措,更是全球文化遗产保护的范式创新。通过国家公园、国家文化公园、国家植物园“数字赋能、生态共保、社区共治”的“三园联动、三位一体”模式,以及山上山下的协同保护、创新实践与国际交流,秦岭将成为中国独有的世界级文化新地标,为人类文明多样性贡献独特的中国智慧与方案。这一宏伟工程的推进,承载着文化传承的使命,延续着民族精神,再生着文明价值,推动中华民族文化自信不断提升,在新时代焕发出更加耀眼的光芒。未来,秦岭三园将如同三颗璀璨的明珠,闪耀在世界人文之林,吸引着世人探寻中华文明的深邃奥秘。

2025年4月20日于磨香斋。

作者:党双忍(文中图片由作者提供)