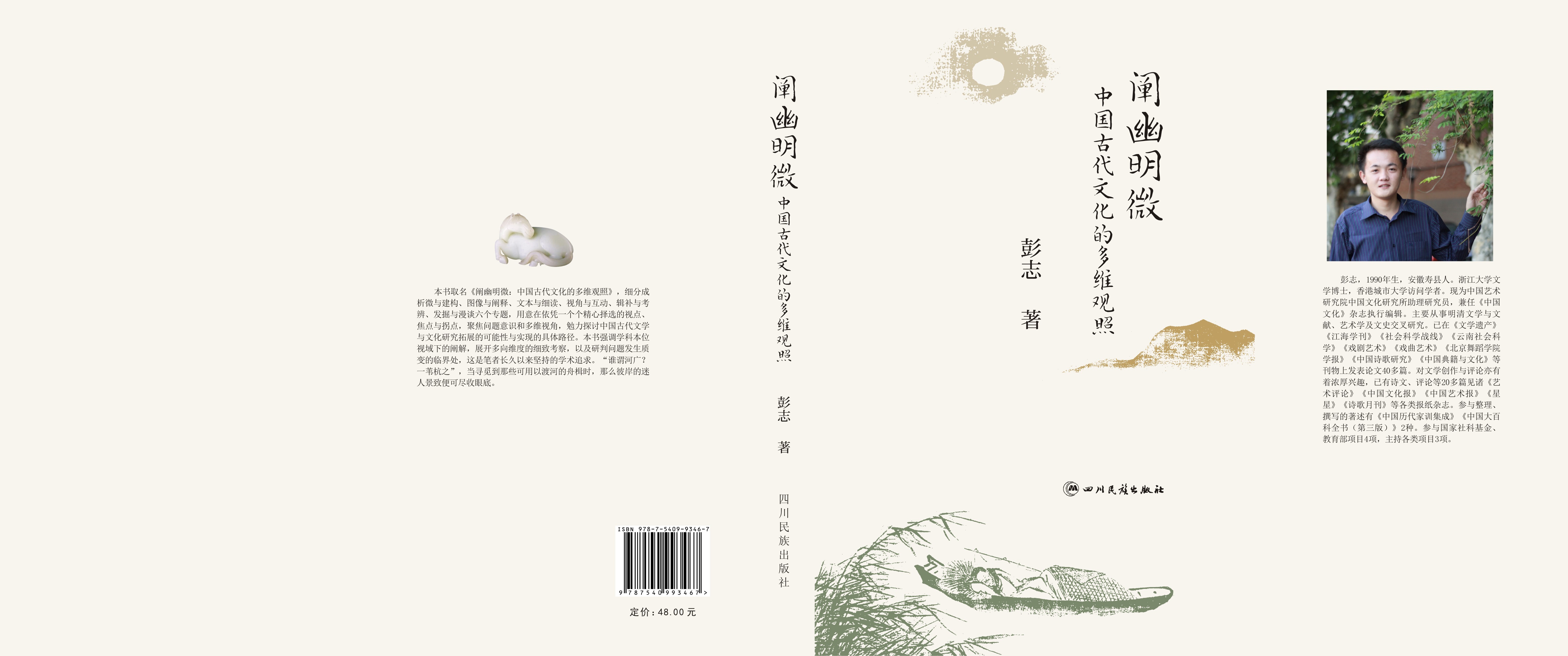

彭志《阐幽明微:中国古代文化的多维观照》,四川民族出版社,2020年10月

目 录

导 言

视点、焦点与拐点:聚焦“问题”的研究何以可能

专题一 析微与建构

明词学的尊体策略与身份重构

明末清初词籍凡例探赜——以四库类丛书为讨论中心

殊相与共振:清代西域风土诗谫论

专题二 图像与阐释

清代方志文庙舞佾图考论

清康乾年间方志插图谫论

隐藏的世界:方志插图的多维讨论——以清康乾时期方志为例

无声句与有声画:《(乾隆)长沙府志》中的八景图

专题三 文本与细读

疾病书写与文人想象——孙存《十五痛》组诗探析

生前身后名:明末清初徐渭传记发微

跨界与回声:马振文“临清之战组诗”读解

专题四 视角与互动

唐代士人身份与舞蹈诗关系探析——以张说、王建、张祜为中心

明中后期坊刻本的版权观念

《今词初集》选《珂雪词》孤篇探赜

专题五 辑补与考辨

《全宋词》《全金元词》辑补二十家三十七首

新补《全清词·顺康卷》22家52首

误题撰人词及相关问题考辨

《黄麞歌》名实考述

毛恺《风入松·仙居寺》考辨

顾云鸿非明遗民考

专题六 发掘与漫谈

扑满趣谈:演进史、象征性与时代化

见微知著:鄂君启金节中的商业世界

三重奏:筇竹杖的文化属性及意旨

出土史、随葬品与墓主人——隋朝九岁公主豪华墓探赜

穿越千年的胡旋舞

《真腊风土记》:中国元朝人写的吴哥游记

文献东渡:皕宋楼藏书的曲折命运

后 记

而立甫至:思虑萌芽与想象生长

导 言

视点、焦点与拐点:聚焦“问题”的研究何以可能

在这些年的读书问学中,尤其注重面对研究对象时,应始终抱持着敏锐的问题意识。这种问题意识建基于对经史子集各部书籍的广泛阅读,并能从那些看似彼此无关的文献中抽绎出能统摄全局的逻辑联系。追问聚焦“问题”的研究实现的具体路径,则对视点、焦点与拐点的关注或许可以提供某种可能性。“视点”“焦点”“拐点”之谓,分别旨在强调学科本位视域下的剖解,展开多向维度上的细致考察,以及研判发生质变的临界之处。概言之,从“视点”“焦点”“拐点”这三个关键词出发,旨在探索出研究对象可称之为“问题”的本质所在。基于上述的学术追求,将过往的思考与研究析分成六个专题。

专题一“析微与建构”包括三篇文章,旨在揭开学术史上的一些有意遮蔽,以及那些缺少关注却不乏价值的问题,发覆抉微后,尝试构建出新的共相与自相。《明词学的尊体策略与身份重构》分从文体溯源、文体畛域、选词作谱、体性创作四个维度来展现明代词人的尊体策略,以形成对明词学在千年词学史中应有身份的重新厘定。《明末清初词籍凡例探赜——以四库类丛书为讨论中心》聚焦四库类丛书著录词籍中的26篇凡例,通过生成背景、双向互动、纵横比较等视角的细致考察,发掘那些隐藏在文本之后的多彩世界。《殊相与共振:清代西域风土诗谫论》关注清代西域风土诗创作呈现出的整体面貌、主要内容、形式特征,以及探究其所具有的诗学、史学、民族学等多学科的研究价值。三篇文章的共性之处在于都尝试着从文献细微处的剖析入手,探察并归纳出更大范围里那些带有规律性的结论。

专题二“图像与阐释”包括四篇文章,意在通过方志中著录图像的系统搜集,展开关涉多个维度的理论寻绎。《清代方志文庙舞佾图考论》在爬梳的16套方志文庙舞佾图的基础之上,归纳佾舞的基本形制,在与礼制乐舞型书的比较中考镜源流,探察其包孕的乐、歌、舞三者密切无间的一体关系,以及在推扬地方礼乐文明上发挥的重要作用。《清康乾年间方志插图谫论》关注清康乾时期的方志插图,其插图类型呈现出丰富性,插图功能也日益趋向多元化,并以八景图为例阐析方志中的语图互文现象。《隐藏的世界:方志插图的多维讨论——以清康乾时期方志为例》考察了方志插图的地域分布特征,绘制视角与接受效果,以及方志插图与文字的错综关系及其研判标准。《无声句与有声画:<(乾隆)长沙府志>中的八景图》立足于文本细读与图像阐释,对《潇湘八景图》、潇湘八景诗词展开了深入细致地讨论。

专题三“文本与细读”包括三篇文章,皆为建立在对组诗、传记文本精致细读基础之上的理论考察。《疾病书写与文人想象——孙存<十五痛>组诗探析》围绕孙存远赴处州任职途中创作的《十五痛》组诗,于文学范畴下,考察其借助修辞手段传达出的复杂心绪;于医学层面上,梳理出其描绘的痛风知识及其融汇的文人想象。《生前身后名:明末清初徐渭传记发微》择选明末清初的八种关涉徐渭的传记,着重从编撰者的三类身份切入,研习传记文本构成及其情感逻辑,并从尚奇重情、士人心态两个层面尝试追寻徐渭传记热潮形成的时代背景。《跨界与回声:马振文“临清之战组诗”读解》聚焦于退居士大夫马振文撰写的意在反映太平天国北伐援军攻占临清州城民变事件的“临清之战组诗”,并与其具有实录特征的《粤匪陷临清纪略》展开文本对读,以剖解出这其中蕴含的诗史互证精神。

专题四“视角与互动”包括三篇文章,多能从不同的研究视角切入,以展开对学科本位问题的细致考察。《唐代士人身份与舞蹈诗关系探析——以张说、王建、张祜为中心》将士人群体析分成高级官僚、中下层官员、布衣处士三类,并分别以张说、王建、张祜为中心,考察身份视域下士人笔下的舞蹈诗及其呈现出的复杂面貌。《明中后期坊刻本的版权观念》分从溯源与流向、江湖与庙堂、盗印与策略三个维度,展开对明中后期坊刻本版权观念的定位、比较及细读研究。《<今词初集>选<珂雪词>孤篇探赜》聚焦顾贞观、纳兰性德编选《今词初集》仅收录曹贞吉《珂雪词》孤篇问题,从词集发行技术障碍、政治羁绊雾障深掩、“京华三绝”交游考稽、词学观念影响选政等方面寻求可能原因,并进而说明这种情况对有清词坛造成的影响。

专题五“辑补与考辨”包括六篇文章,皆能于浩瀚文献中爬梳剔抉,展开围绕文献层面的考察,对相关断代分体总集的重新编纂有所裨益。《<全宋词><全金元词>辑补二十家三十七首》从地方志、道观志中整理出《全宋词》《全金元词》及各类辑佚著述失收的20家37首宋金元词。《新补<全清词·顺康卷>22家52首》从地方志中搜集出《全清词·顺康卷》《全清词·顺康卷补编》及各类辑佚著述失收的22家52首清顺康时期的词作。《误题撰人词及相关问题考辨》综合运用不同版本的对勘,精细化的文本细读,以及词人生平的相互参证等多种方法,考察了《自怡悦斋书画录》《童婉争奇》《补续全蜀艺文志》《(万历)归化县志》《(康熙)清远县志》《赣县志》等数种文献中的误题词人或判别词人年代有误的情况。《<黄麞歌>名实考述》从《全唐诗》卷二十九著录的《黄麞歌》出发,追索黄麞舞的演出简史、意象内涵及象征意义。《毛恺<风入松·仙居寺>考辨》立足方志纂修体例、艺文志著录其它作品、词作内容与词人生平相互印证,以确证《(康熙)江山县志》卷十著录的《风入松·仙居寺》(葛巾野服扣禅关)词实为明人毛恺的作品。《顾云鸿非明遗民考》从文献来源、生卒年考订、误收因由等层面厘定顾云鸿其人非明遗民的情况。

专题六“发掘与漫谈”包括七篇文章,多是应《中华瑰宝》杂志约稿而写成的古代文化的普及类文章。《扑满趣谈:演进史、象征性与时代化》从形制特征的嬗递、错综复杂的寓意、飞入万家的新变等层面考察扑满。《见微知著:鄂君启金节中的商业世界》聚焦金节铭文,并与传世史料相互参证,以求还原出公元前4世纪楚国的水道、陆路的商业贸易运行情形。《三重奏:筇竹杖的文化属性及意旨》通过从植物到禅寺、从物产到商品、从物象到意象的考察,研析以筇竹、筇竹杖为代表的物质所展现出的地域宗教特色、中西丝路沟通、诗词文化传承等多个面相。《出土史、随葬品与墓主人——隋朝九岁公主豪华墓探赜》从永藏金地与开者即死、戒珠明珰与意花香佩、生长宫闱与魂归秪阁等三个层面出发,考察隋朝李静训墓展现出的丰富历史。《穿越千年的胡旋舞》关注唐诗、文物中的胡旋舞,以揭示胡旋舞表征出的文化内涵。《<真腊风土记>:中国元朝人写的吴哥游记》通过细读元朝人周达观创作的《真腊风土记》,尝试发掘其笔触下的真腊古国。《文献东渡:皕宋楼藏书的曲折命运》立足于观照一座藏书楼的命运变迁,以求烛见士人在遭逢国力处于低谷时的无可奈何。

拙著6个专题26篇文章围绕的中心,归纳起来即是尝试对中国古代文学与文化世界中那些深奥精微之处的细致阐解,这也呼应了这本专题研究论文集的名称“阐幽明微:中国古代文化的多维观照”。而在这篇导言里着重强调的“视点”“焦点”“拐点”,则是剖析这些文章中提出问题的具体取径。“谁谓河广?一苇杭之”,当寻觅到那些可用以渡河的舟楫,那么彼岸的迷人景致便可尽收眼底。

后 记

而立甫至:思虑萌芽与想象生长

忏悔少作往往是古人年齿渐长之后难以释怀的心绪,激进者更有将早年辛苦撰成的文稿付之一炬的行为。阶段性的灵性感悟、学术识见囿限于各种条件的制约,或许会显露出一些不成熟之处,却自有其不可忽视的价值。这些稍显稚嫩的观察,以及那些萌发的点滴思考正是浇灌未来绽放之花的不竭源泉。基于较为完整地呈现出学术成长中每个踏实脚印的考量,便将自遁入学门之后的片段性思考与持续性关注集合起来,汇编成书。本专题研究论文集取名《阐幽明微:中国古代文化的多维观照》,用意在于依凭一个个精心择选的视点、焦点与拐点,聚焦问题意识和多维视角,勉力去探赜中国古代文学与文化研究拓展的可能性与实现的具体路径。

汇辑在本书里的文章,最早的一篇是撰于2012-2013年冬春之交刚读硕士时的习作,最晚的一篇则是而立之年即2020年5月到来前几天的杂志约稿,时间跨度近七年半。在这七年半里,业已发表的文章主要由三个部分构成,即聚焦明清之际江南诗歌研究的博士学位论文,零星撰写的其它主题的学术论文,以及包括诗歌、散文在内的文学创作与批评。这本专题研究论文集里收录的篇章,便是那些与博士学位论文不甚相关且不属于关涉纯文学的部分,需要特别说明的是,在这些篇目之外,尚与其他学者有合撰过一些论文,此专集对此并未予以收录。如果将这些独撰文章的内在理路串连起来的话,差不多呈现出的就是一条细读文本、立足文献、聚焦文学、发掘文化的研究取径,这也正是多年来黾勉前行的治学方向。

硕博连读的六年里,以及走上工作岗位以后,读书过程中若有所得,便多尝试着撰写成文,以呈现出一己对某些话题的考察。众多刊物不以我稚嫩、阶段性的文字与思考为惧,给予了充足版面,发表我那些繁冗的文章,为学术幼苗的成长提供了肥沃土壤和丰沛雨露。这份需要致以深深谢意的期刊名单有《文学遗产》《江海学刊》《云南社会科学》《中南大学学报(社会科学版)》《北京舞蹈学院学报》《中国诗歌研究》《中国典籍与文化》《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》《中国地方志》《中国文化报》《社会科学论坛》《澳门文献信息学刊》《天中学刊》《史志学刊》《沈阳大学学报(社会科学版)》《安庆师范学院学报(社会科学版)》《中华瑰宝》等等。在往来探讨拙文的过程中,也有幸结识了一些认真负责并愿意提携后学的责编、副主编、主编,他们的名字与赏拔厚谊,将永远地镌刻进我的心扉。

倏忽间,人生已至而立之年,随着年岁的增长,也愈来愈习惯回味那些过往的日子,这些美好的记忆总能在我驻足不前时给予充分省思与不断前行的力量。垂髫之时,故乡寿县的广阔泥土便是我驰骋的天地,白昼里在与蜻蜓、苍松的清谈中探察自然界的奥秘,深夜时打着手电筒蜷伏在被窝里贪婪地翻览那些世界名著。从县城一中毕业之后,南下安徽师范大学求学,鸠兹四载,在文学的海洋里尽情畅游,而俞晓红、潘务正诸位老师对文本的感悟与解读,也让我得以初次窥见文学殿堂的奥义所在。壬辰初秋,负笈游学浙江大学,跟随周明初老师研治明清文学与文献,在杭州求学的六年,不仅可以时常欣赏到西湖四季里展现出的各具魅力的美景,更为重要的是,系统地学习了从文献入手观照文学问题的具体方法。丙申、丁酉之交,蒙李孝悌老师不弃,远赴香港城市大学访学,在港的三个月里,白天奔走在各个高校的讲座、论坛,晚上则在邵逸夫图书馆里爬梳、整理资料,渐渐得以领略史学研究的精彩。戊戌岁末,博士毕业后北上首都工作,得刘梦溪、喻静两位老师青睐,供职于中国艺术研究院中国文化研究所,在编辑、制作《中国文化》杂志中观察学界前沿研究的走向,在日常的学术研究中则努力以问题意识为导向,发掘中国文化的意旨所在。回望人生走过的这三十年,纵然有千言万语,也难以表达出那些隐微的心绪。要言之,每读古人文辞,或拍手雀跃,或黯然神伤,动情处不胜唏嘘,辗转难眠常伴,自诩知心人。弱冠、而立间,愈发孜孜矻矻,日日埋首故纸堆,不知世间情态。老大学问无长进,亦无片瓦立锥之地,然冀望若有斗室,定以虚一轩名之,携书作伴,悠游自得。

我和我的父母亲、姐姐皆生长于江淮平原的农村,他们并不知晓我日夜里在阅读、在撰写的论文有什么价值,但总是能够给予我最大的支持。在外面饱尝风霜之后,有积压情绪想要发泄之时,成长过程中想要分享的小小成就,首先浮现在脑海中的便是他们。家中的父母是永远牵挂的所在,而这些年里,从芜湖、杭州到香港、北京,求学、工作之地距离他们是越来越远,而能够陪伴在他们身边的日子也是愈发地被一再缩短。每次短暂归家时,母亲总是从大清早就开始买菜,一直忙活到中午,准备了满桌子的佳肴,不停地叮嘱我多吃;父亲则是在我停留一夜之后,在我的书包里塞满各式零食,生怕他们的儿子在外饿着。姐姐为了我的成长,也舍弃了很多。每次一踏足离别的车站,都会有想彻底大哭一场的感觉,止不住思虑起什么时候一家人才可以长长久久地团圆,而不再是匆匆见、匆匆别。

我本不是一个成熟睿智的人,执拗情绪时常便会冒出,但家人、师友皆能宽宥我的任性,在遇到困难时,都会暖心地帮助我走出,诸般恩情,铭记于心。漫漫生命旅程中绽放过的那些笑靥,也曾给予我很多温暖和感动,既是如花笑靥,便有凋谢、别离来临时的惋惜和悲痛,但曾经一同伫立欣赏,便无怨无悔地将这些逝去的美好永久珍藏。而在未来,人生定会再遇到值得驻足观看的花朵,而期待也在持续着。

拙著在出版过程中,得到了很多朋友的帮助。与陈巨飞兄相识于三沙永兴岛,庚子年里多有碰面畅谈,在他的牵线下,本书得以在四川民族出版社付梓,深情厚谊,永远铭记在心。感谢责编周文炯老师的精心编校,多有匡正本书谬误。作为阶段性的思考和写作,拙著肯定存在有不少的问题,尚祈读者阅后教正。

离开求学六载的浙江大学,孤身北上中国艺术研究院工作不知不觉间已经一年半了,切实体会到了“长安米贵,居大不易”的现实境况。这一年半里栖身之所从天通苑到芍药居再到惠新北里,窗外的梧桐树叶也在苍翠欲滴、泛黄凋谢间来回切换。逼仄、焦虑、孤独、贫穷这些萦绕的字眼,总会让人的思绪时常游走在过往、当下、未来的不同时空里。藏在竖立领口里的那幅倔强身躯,耳机里循环放送不知几遍的音乐,从马路这边走向那尽头,隐匿云层中的弯月都在嘲笑着那茫无涯际的绵延心绪。此般境况、心境之下,学术成了最大的支撑前行的力量。将三十岁之前发表的文章按专题分类、校核,乃至于这篇掺杂了多种情绪的后记写就之后,仍在犹豫着是否将拙著正式出版。耿耿于怀的是走出象牙塔后的一年半里,学术仍未能实现较大的突破,也就羞赧于将这份稚嫩的思考展现在世人面前。这份犹豫持续了近一个半月,今晨的一个迷离奇特的梦顿时让我从挣扎中释怀,愈发坚定了长久以来的追求。毁之誉之,皆有其产生的土壤,而能够汲取正、反两面的评骘,当迈步前行时,才不会觉得孤单吧!

伫立山脚仰望山顶,以及从山峰俯瞰山下,选择的视角、心态不同,所能观览到的风景自然是各具面貌。本专题研究论文集作为而立未满前所撰部分文章的集中呈现,便是遥望中国古代文学与文化世界无限山峰风光的尝试,处处可见不断溢出的萌芽中的思虑与自由生长的想象。当多年以后,回望今日之举,心境如何,悲哉喜哉,可拭目以待。

彭志

庚子年六月十五日于京中陋室

【著者简介】

彭志,1990年生,安徽寿县人。浙江大学文学博士,香港城市大学访问学者。现为中国艺术研究院中国文化研究所助理研究员,兼任《中国文化》杂志执行编辑。主要从事明清文学与文献、艺术学及文史交叉研究。已在《文学遗产》《江海学刊》《社会科学战线》《云南社会科学》《戏剧艺术》《戏曲艺术》《北京舞蹈学院学报》《中国诗歌研究》等刊物上发表论文40多篇。对文学创作与评论亦有着浓厚兴趣,已有诗文、评论等20多篇见诸《艺术评论》《中国文化报》《中国艺术报》《星星》《诗歌月刊》等各类报刊杂志。参与整理、撰写的著述有《中国历代家训集成》《中国大百科全书(第三版)》2种。参与国家社科基金、教育部项目4项,主持各类项目3项。