你你你你你你会callback吗?🎵

前阵子,抢到了开放麦门票的我拉着朋友一起去看了人生第一场线下脱口秀,体验非常好,到了第二天还忍不住会提到表演中的一些“callback”梗,和朋友笑得像两个二傻子。

没和我们一起去脱口秀的朋友觉得莫名其妙,就算了解了是什么梗,仍然难以理解:

“Callback有那么好笑吗?不就是一个笑话讲了两次……”

其实段子也好生活也罢,处处可见callback的身影,为了这前后呼应,就必须前后半段都听完,完整领略才可能达到爆炸性效果。

想要get什么是callback的快乐吗?

别急,我们一起往下看——

01.

Callback不就是一个笑话讲两遍吗?

到底有啥好笑的?

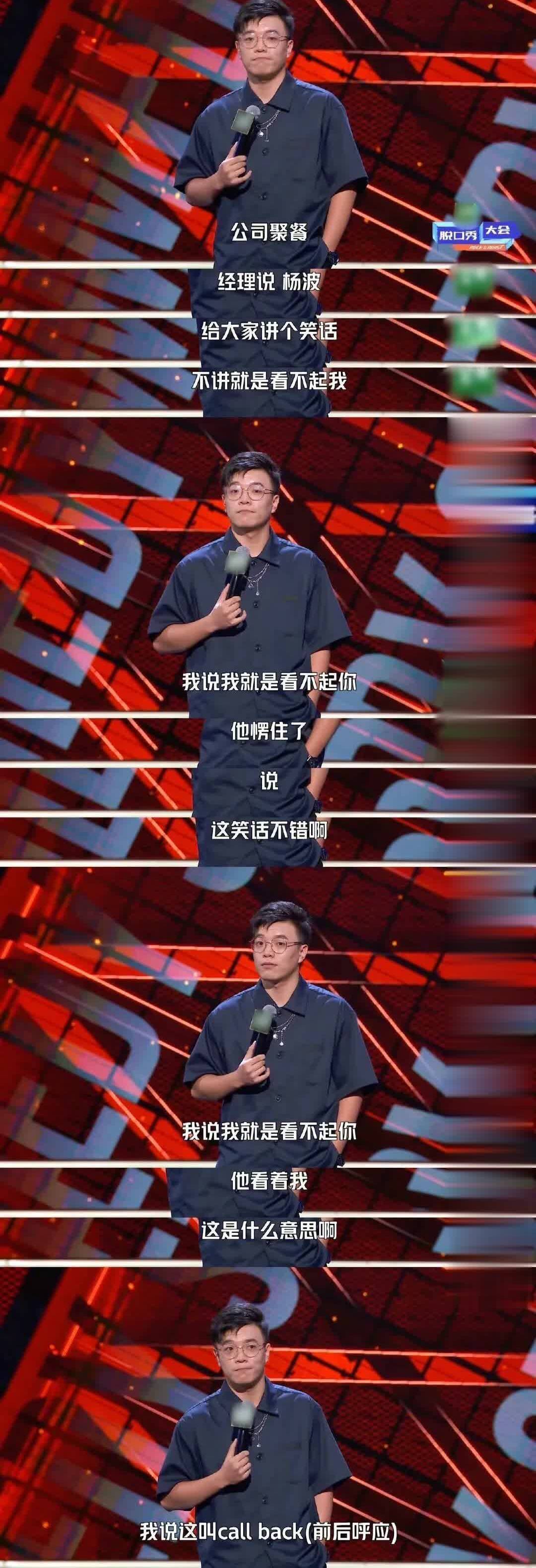

Helitzer和Shatz(2005)给了喜剧中的“callback”一个这样的定义:对此前在喜剧节目或表演中说到过的某事的提及和呼应。简而言之,就是用一个新的笑话来呼应之前的梗,使其幽默效果得到放大,《脱口秀大会》中总有它的身影。

当然,这个喜剧手法并不仅仅局限于脱口秀,在相声、小品、情景剧等表现形式里乃至日常生活中都很常见。除了著名演员自己cue自己之前的演出梗以外,call back大致可以分为以下三类(Aijmer & Lewis, 2017):

内容导向(content-based):可以基于文字、基于话题或轶事、基于符号,比如手势、语气、某种声音等,往往具有一定象征意义。

周奇墨为call back准备的铺垫

基于观众(audience-based):素材和灵感都来源于现场观众的反应,这时的callback偏向于现挂,具有一定偶然性。

郭德纲和于谦的相声现挂

延迟圆满(delayed closure):顾名思义,在叙述到故事结尾时给观众留一个悬念,直到最后的最后才揭晓结局,呼应前段,给观众以圆满感。(此处等读者们提供一个案例,作者实在是想不到了)

02.

Callback也真不是那么简单就能好笑的

李诞说,人人都能讲五分钟脱口秀。作为最常见的脱口秀技巧之一,callback听起来容易做起来却难,总的来说,它的宗旨无外乎一句话:

二分法:既要让观众难忘,又要让观众忘记。

所谓“难忘”,就意味着铺垫梗的质量必须够硬,再次提起时才会有效果。演员自己沉浸其中还不够,观众不一定同步被打动;

而“忘记”并非真的遗忘,而是让观众暂时不想着前面的梗,注意力跟着演员走,等到间隔一段时间之后,找准时机再次提起,而不是迅速重复。

此外,有些老梗达到了全民皆知的程度,或者早已过时,观众已经熟悉套路,可能会适得其反。过多重复一个老梗会埋葬它的生命力,使用太多次,反而会榨干乐趣。所以一次效果好的callback,意味着在这二分法微妙的平衡中拿捏得恰到好处。

03.

好的callback,

是表演者与观众的心有灵犀

其实,无论callback具体是什么类型和主题,都能够通过连贯性带给观众一种某个点或故事被呼应的满足感。由此,一些散落的笑点内聚起来,将观众们彼此联系在一起,使呼应的梗变成一个圈内笑话(inside joke),也让故事本身更加真实和接地气。

当你处于这个“圈”内部的时候,就是一种在场。梗会变得更加有意思,因为随之而来的是听众之间的归属感和听众与讲者之间的关联感 (Helitzer & Shatz, 2005)。

尤其是话题非常生活化时,讲者和观众的心理距离就会相对更近,大部分的观众也有过类似的生活体验,那么整个场域在某种程度上就都可以成为有趣梗的一部分、故事里的一份子。

很多时候,谈论之前的笑点这件事本身并没有那么有趣,但那一瞬共度的欢乐已经足够难忘。

当然啦,作为观众的我们在观看脱口秀时用不着想这么多~能够让观众放松地享受脱口秀,也是每个脱口秀演员最有成就的时刻了吧。