在东莞这座充满活力的城市,每天都有数百万人在家与工作地之间往返奔波。你想知道东莞人的平均上下班通勤时间有多长吗?哪些地方的通勤最轻松,哪些地方又最让人头疼?

本期,我们采用百度慧眼通勤大数据来为你揭晓答案。

效率之城:东莞通勤的"快与近"

01 "快":28.34分钟的通勤时长

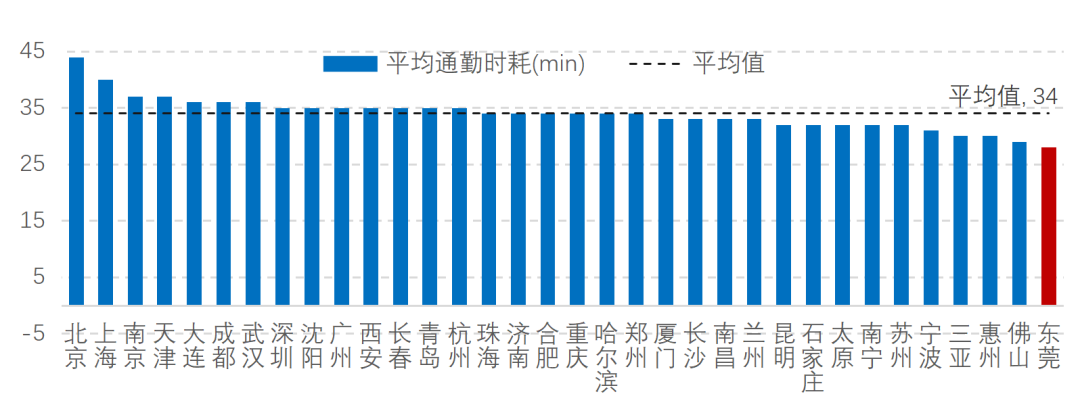

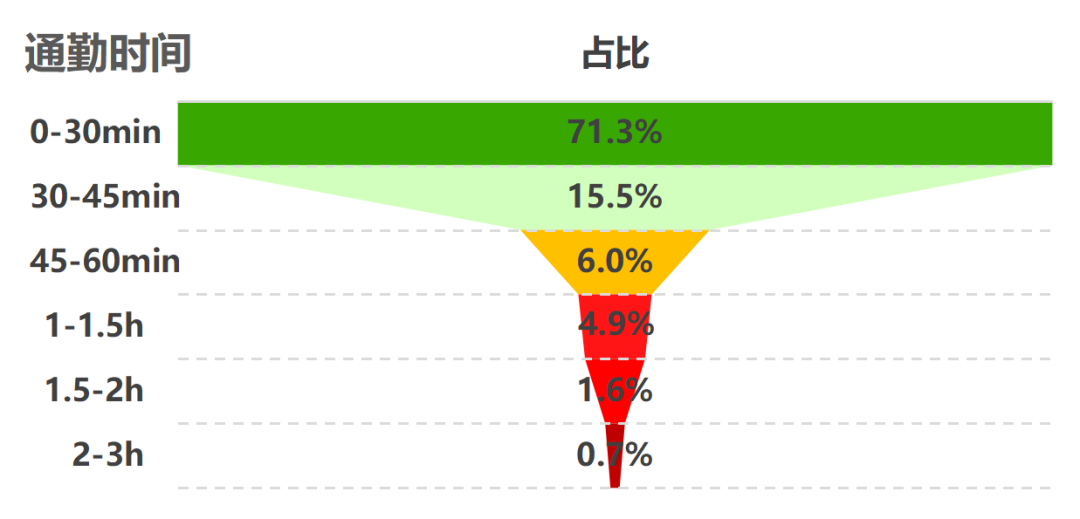

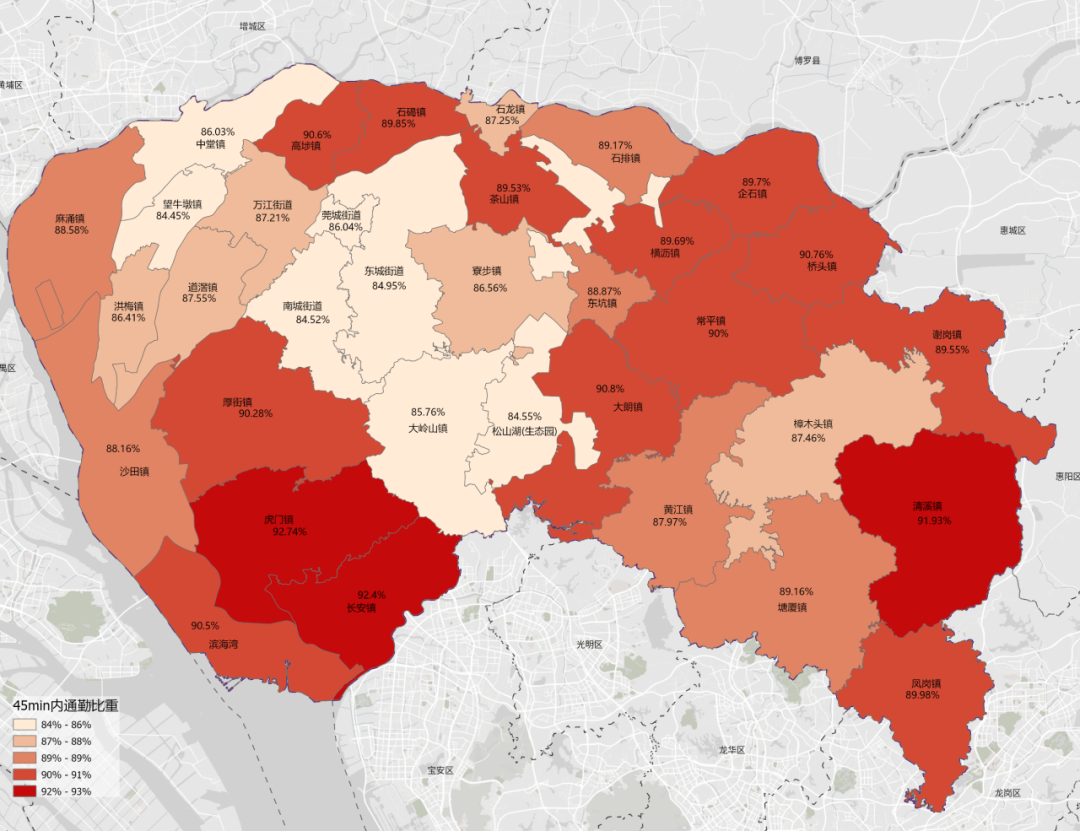

东莞居民上下班路上平均单程只需花费28.34分钟,比全国主要大城市平均少了近6分钟。92.8%的人都能在1小时内到达公司或回到家中,70%以上的人半小时内就能搞定,还有17%的幸运儿只需15分钟。特别是长安、虎门等产业重镇,超过90%的人45分钟内就能到公司,远超大城市80%的目标。

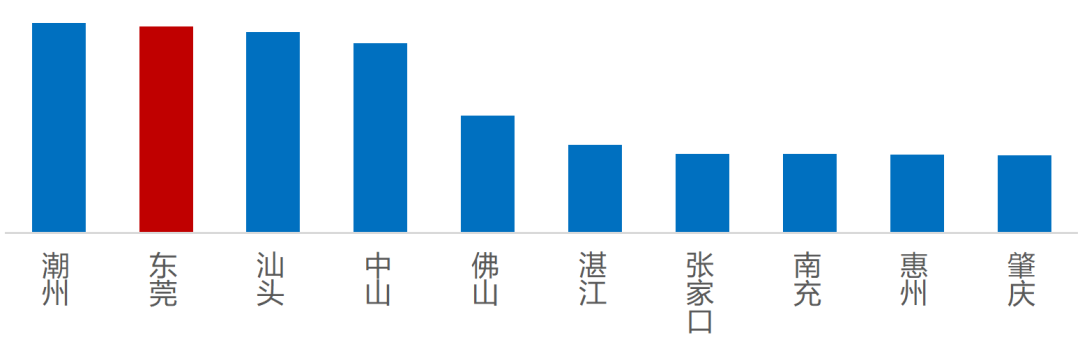

▲全国主要城市平均通勤时耗(数据来源:百度地图《2023年度中国城市交通报告》)

▲东莞市通勤时间分布漏斗图

▲东莞各镇街45分钟以内通勤比重

02 "近":64%的“幸福通勤”比例

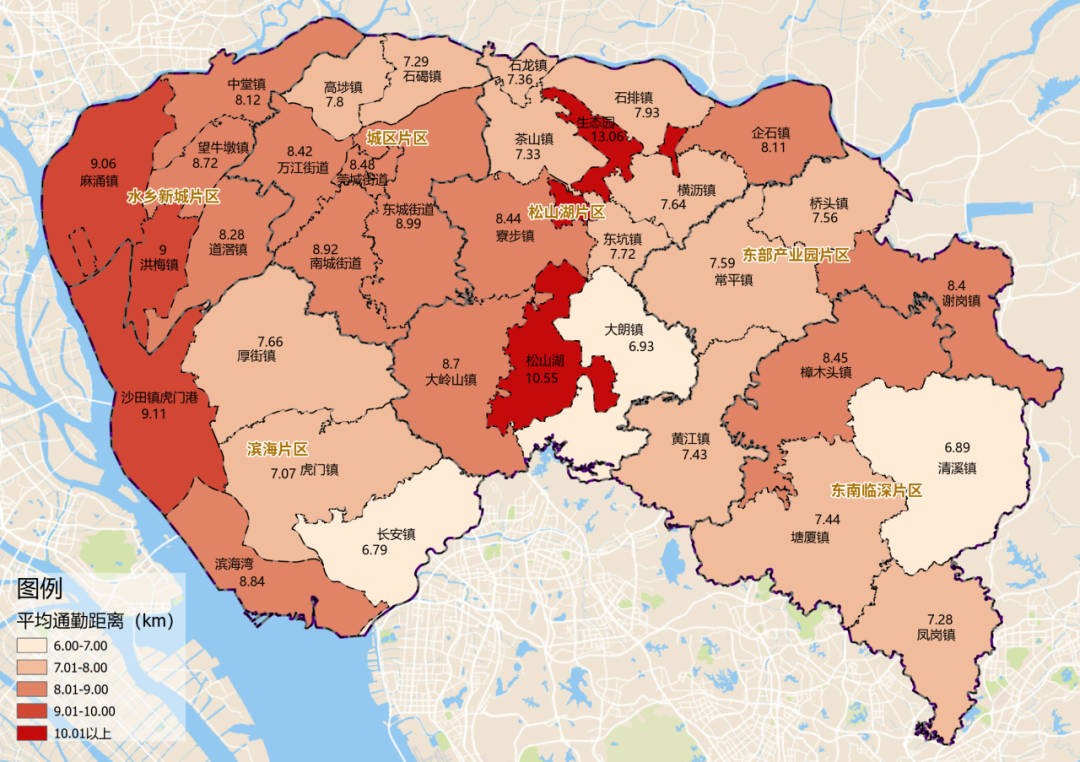

▲东莞各镇街单程平均通勤距离

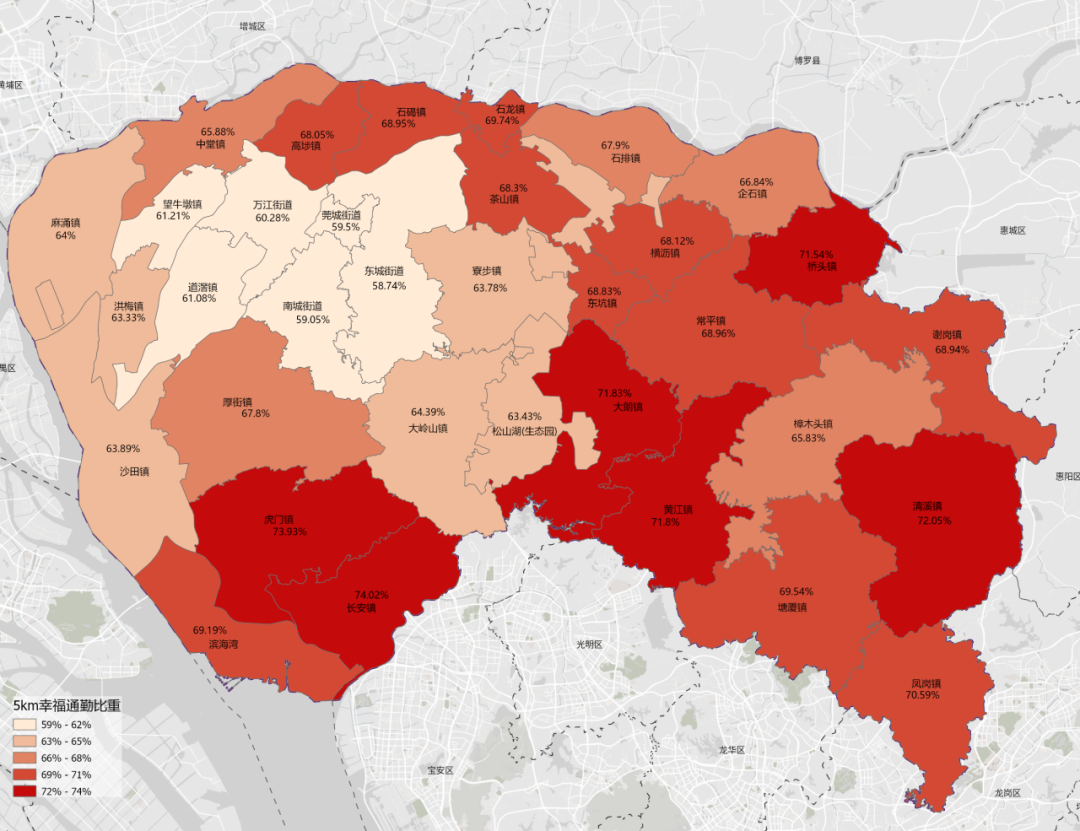

东莞居民人均上下班单程通勤9.9公里,64%的人享受5公里内的短途“短途幸福通勤”。幸福通勤比重最高的是长安镇,高达74.0%;最低的是东城街道,但也有58.7%的人能轻松通勤。这让东莞在2023年百度地图的通勤指数中排名第二,体现了城市职住空间布局的合理性。

▲百城5公里通勤指数Top10(数据来源:百度地图《2023年度中国城市交通报告》)

▲东莞各镇街5公里以内通勤比重

极端通勤:1小时背后的故事

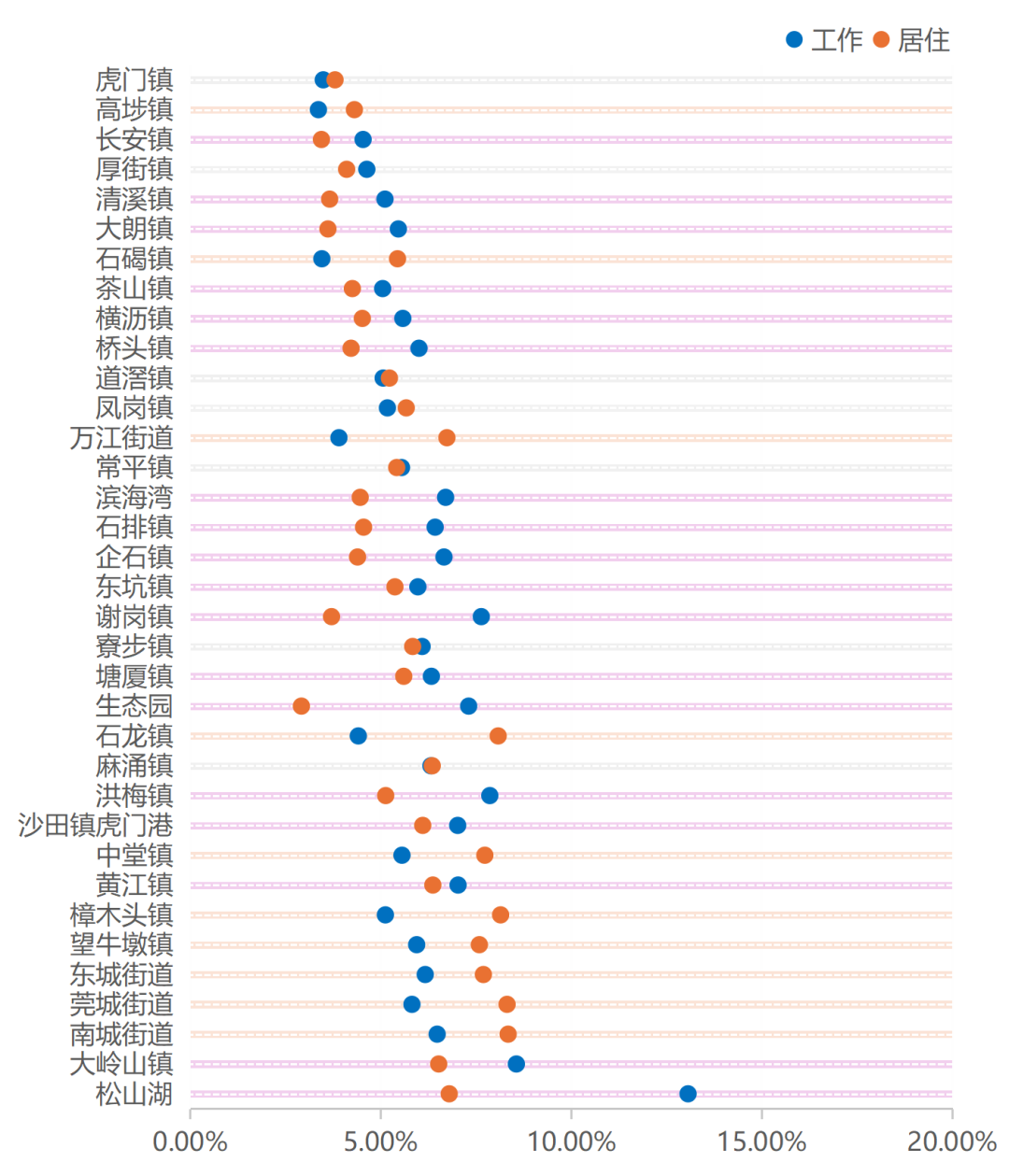

虽然东莞大部分人的上下班通勤都挺快,但还是有7.2%的居民每天得花超过1小时在路上。他们主要集中在松山湖、大岭山、樟木头等职住分离严重较为突出的园镇。松山湖、生态园、谢岗等园镇极端通勤的工作人口占比远高低于居住人口,居住配套相对不足;中心城区、樟木头、石龙等镇街极端通勤的居住人口占比远低远高于工作人口,承担了部分跨镇居住功能。

▲东莞各镇街60min以上通勤人口占比

01 通勤节奏:早出晚归的“时间账单”

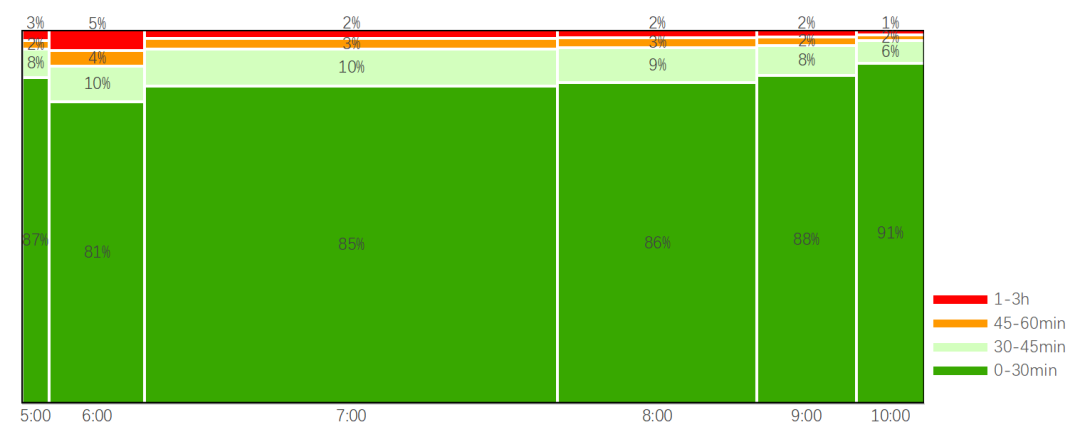

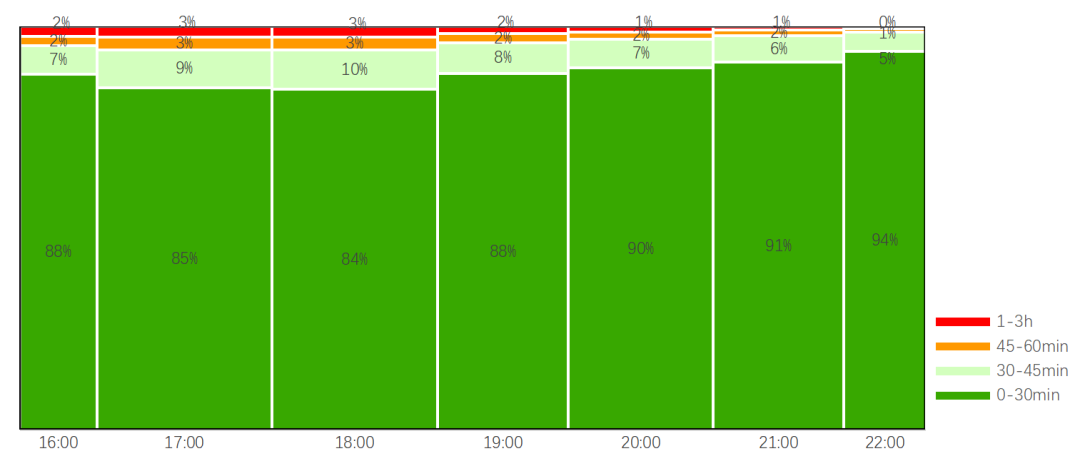

早上7点到8点,路上挤满了急着上班的人,这个时段长距离通勤的人特别多。而更早的5点到6点,也有不少人开始赶路,他们中很多人通勤超过1小时。下班高峰则是17点到18点,长距离通勤的同样不少。但随着夜幕降临,返回居住地的极端通勤者比例逐步降低。

▲晨间各时段通勤时间分布

▲晚间各时段通勤时间分布

02 通勤空间:“高端品质”的隐形代价

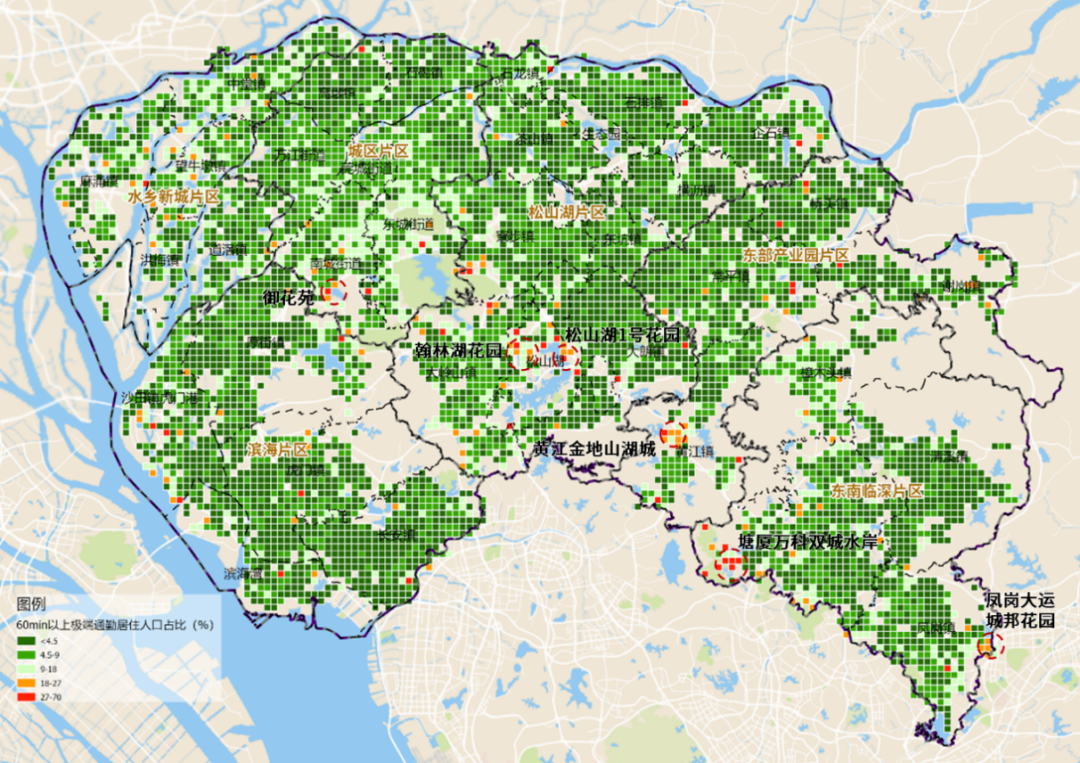

选择高品质的人居环境,似乎意味着要花更多时间在路上。东莞的一些高档小区,如南城的御花苑、黄江的金地山湖城、松山湖的1号花园和翰林湖花园、塘厦的万科双城水岸、凤岗的大运城邦花园等,吸引了大量愿意长距离通勤的极端通勤者。

▲东莞60分钟以上通勤居住人口占比网格分析图

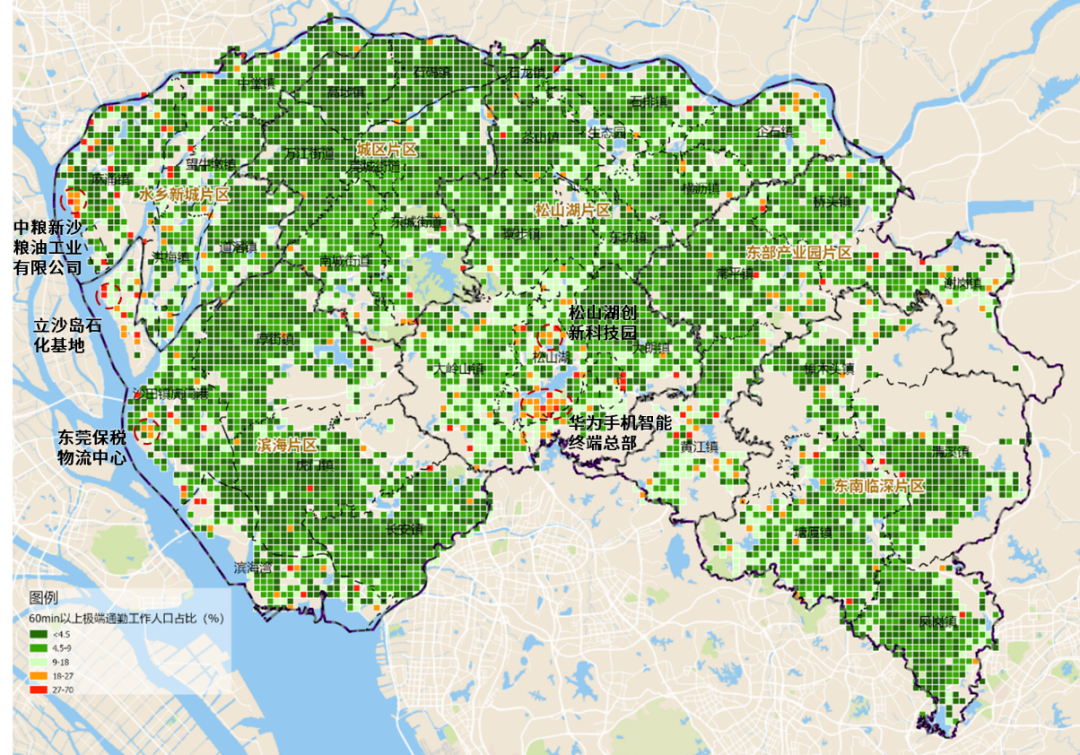

而极端通勤者的工作地多分布在重点产业园区和高新技术企业集聚区。比如松山湖创新科技园、华为手机智能终端总部、东莞保税物流中心、立沙岛石化基地、中粮新沙粮油工业有限公司等地。

▲东莞60分钟以上通勤工作人口占比网格分析图

区域透视:通勤效率大比拼

01 最轻松:产业重镇的"职住一体"

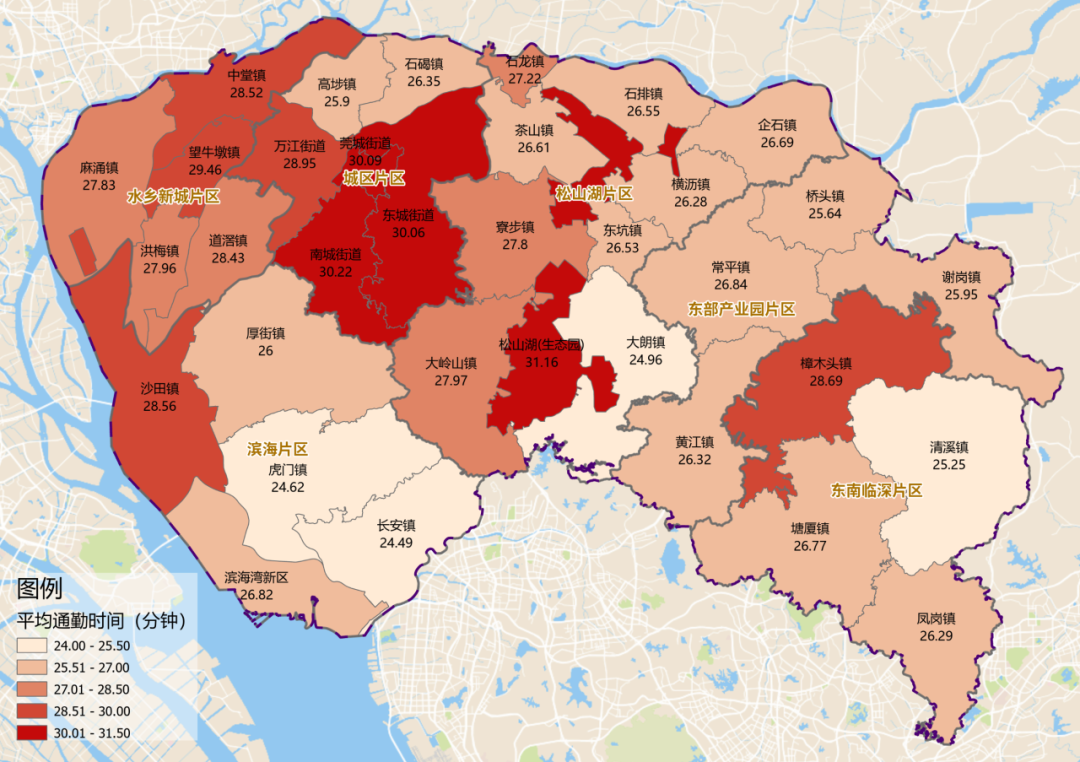

▲东莞各镇街单程平均通勤时耗

东莞的产业重镇如长安、虎门,通勤超高效!平均通勤时长不到25分钟,70%以上的居民通勤距离不超过5公里。同时,在这些区域工作与居住的幸福通勤人口占比也很接近,展现出近乎完美的职住平衡。

这种高效通勤背后,是长期积累形成的产城融合优势。多年来,这些工业重镇在产业发展的同时,及时供给有效的配套居住空间,形成了产业链与生活圈的紧密互动,为其他地区树立了通勤效率的标杆。

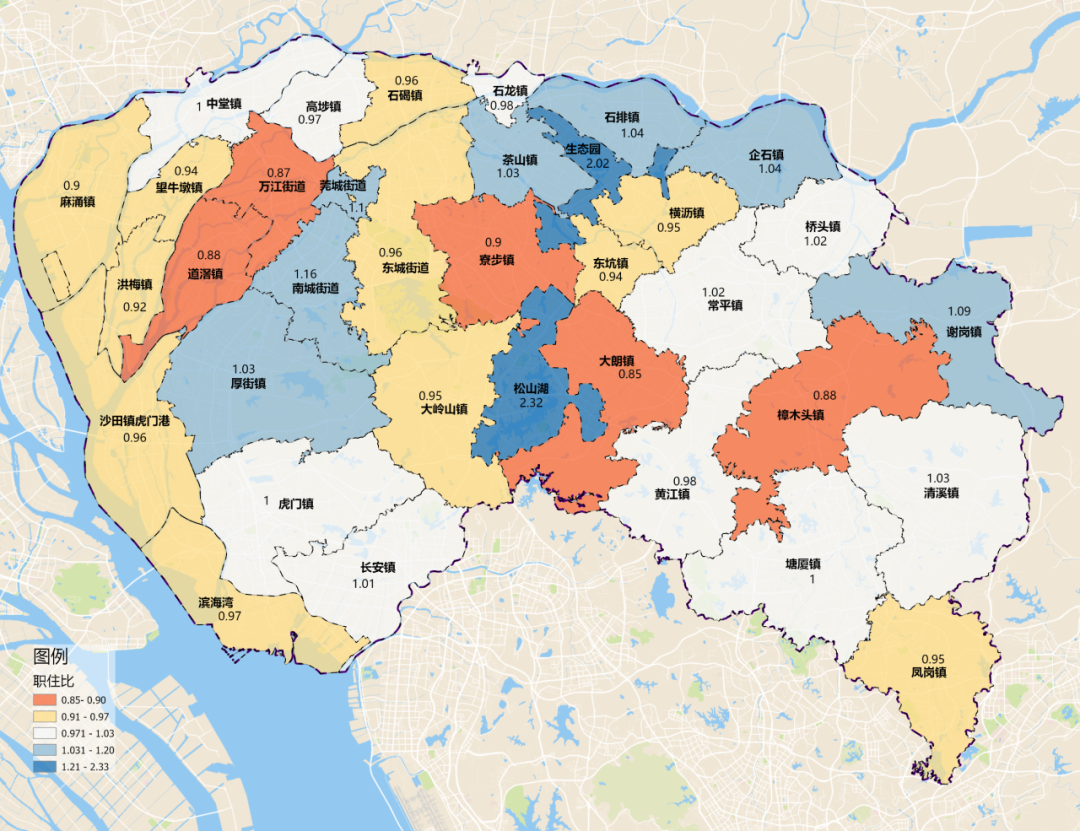

▲东莞市各镇街职住比空间分异

02 最矛盾:中心城区的“双向潮汐”

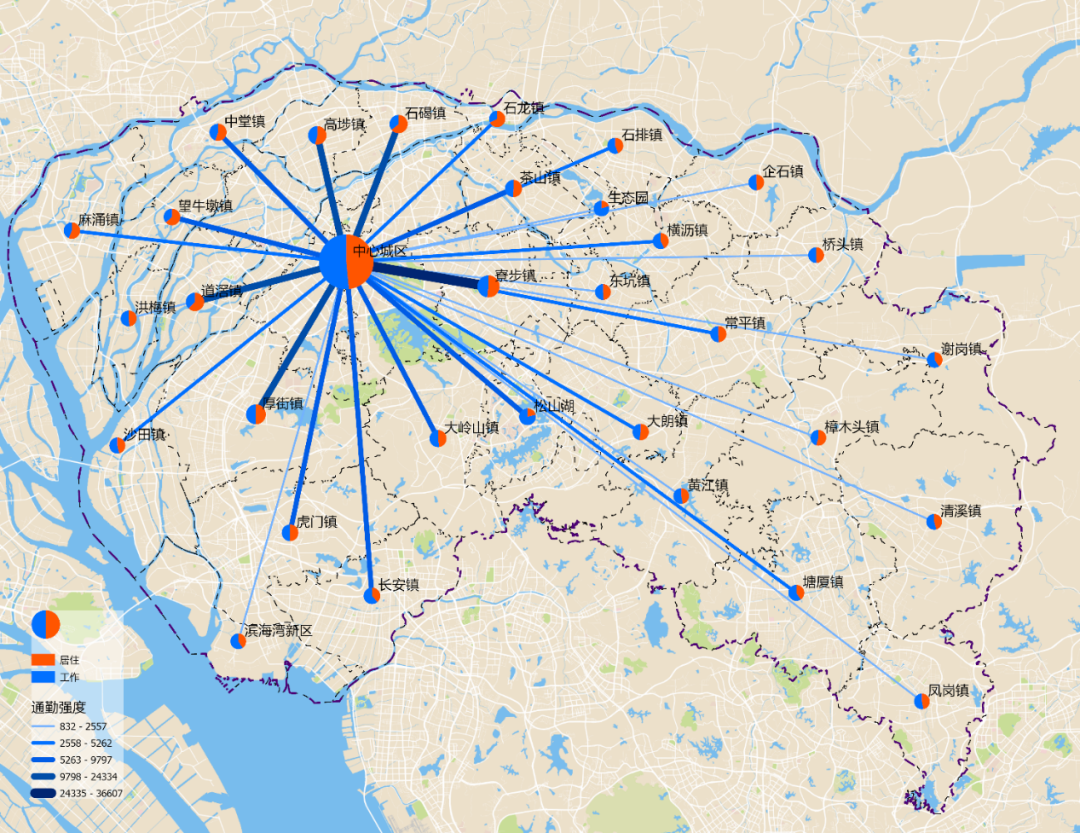

中心城区的通勤现状有点“耐人寻味”:数据显示职住比为1.01,接近1.0的理想值,理论上城区就业的人都能在本地居住,最优通勤距离仅需2.2公里,显示出良好的职住空间配比。然而现实是,实际通勤距离达到8.8公里,是理想值的4倍;5公里以内通勤人口比重仅59%,在全市范围内垫底;平均通勤时长高达30分钟,超出全市均值。这组数据背后,折射出职住空间的深层次矛盾。

每天,约21万人在中心城区与园镇之间往返,其中10万人从中心城区出发到园镇工作,11万人则从园镇到中心城区上班。看似平衡的职住比背后,隐藏着就业与居住在空间分布上的严重错位,也极易引发双向拥堵的交通问题。

▲中心城区与各镇街通勤联系情况

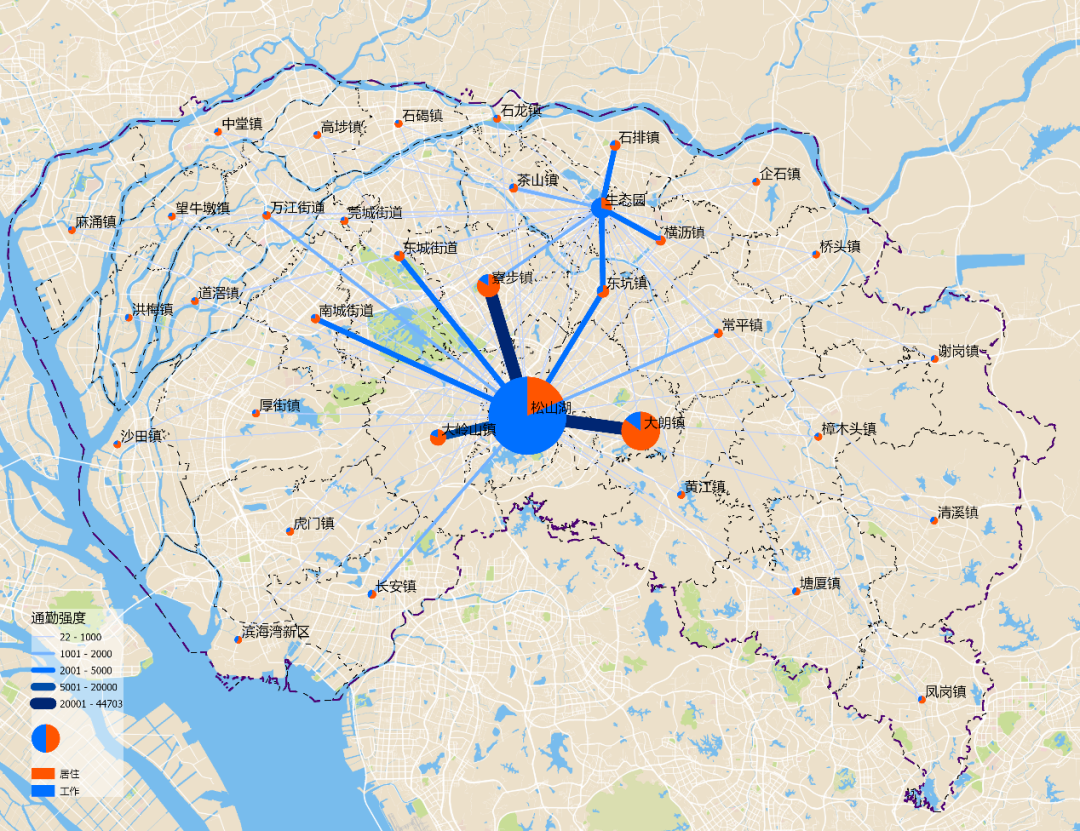

03 最烦恼:松山湖的“成长之痛”

作为东莞的科创高地,松山湖(生态园)的职住比超过2.0,远高于1.0的理想值。悬殊的比例差距暴露出高新园区在快速发展中的结构性失衡。这种失衡带来的后果十分明显:通勤时间超过30分钟,通勤距离突破10公里,在全市范围内垫底。大量在园区工作的人不得不选择跨区域居住,在早晚高峰期间,园区周边的交通压力愈发凸显。

松山湖的通勤困境不仅反映了快速发展中的阵痛,更折射出产业集聚与配套滞后之间的矛盾。如何在保持创新活力的同时,实现职住空间的良性互动,成为这一区域亟待破解的发展课题。

▲松山湖(生态园)与各镇街通勤联系情况

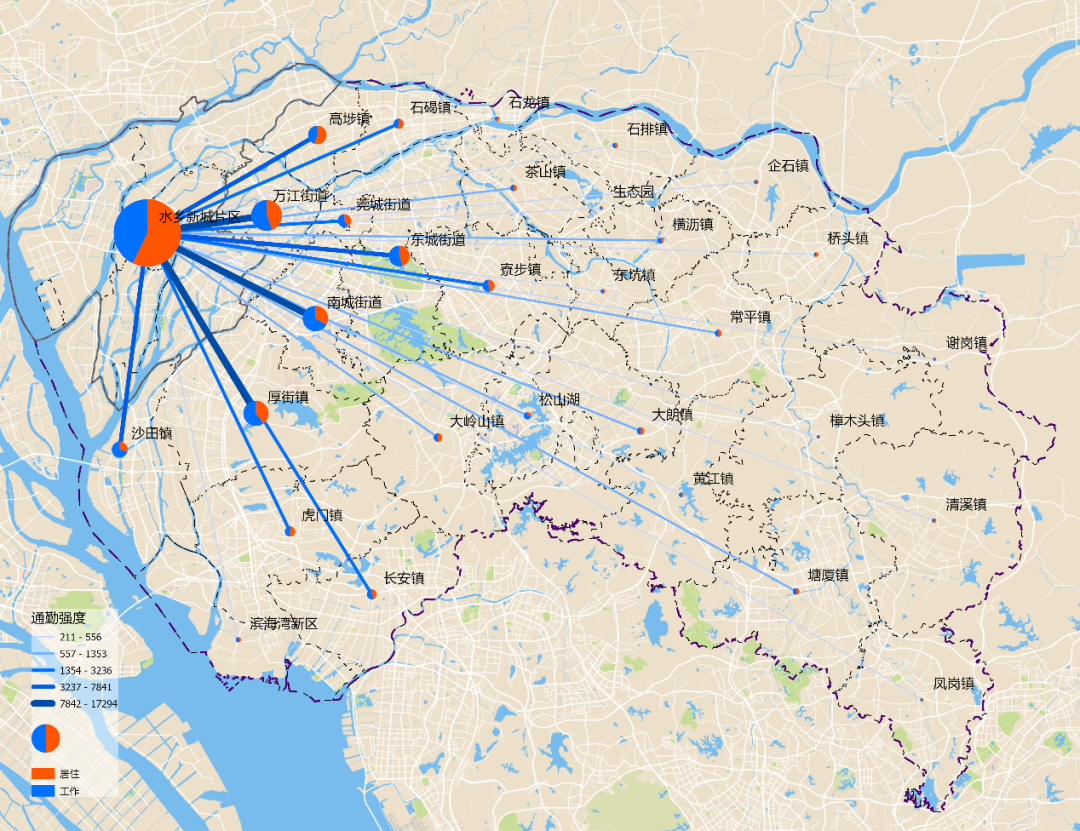

04 最操心:水乡地区的“结构之困”

在东莞六大片区中,水乡新城片区呈现出鲜明的"居住导向"特征:职住比仅为0.96,低于1.0的理想值,是全市居住属性最强的区域。在这里,有三成居民需要跨片区通勤,远超全市各六大片区的平均值18%;加之公共交通服务水平相对滞后,进一步增加了居民的通勤成本。

水乡地区的通勤困境,实际上是区域发展不平衡的一个缩影。破解这一难题,既需要通过产业升级创造更多本地就业机会,也需要加快交通基建步伐,为居民打造更便捷的出行环境。

▲水乡新城片区与各镇街通勤联系情况

小结:“幸福”与“烦恼”的交织

平均时间28.34分钟,64%的幸福通勤比例,是东莞通勤的整体画像。这座城市在快速发展中保持着高效率的通勤,但也面临区域发展不平衡的挑战。中心城区的职住错位、松山湖的配套滞后、水乡地区的就业不足,是东莞在追求高质量发展道路上需要关注和解决的问题。

研报放送 敬请参阅

▲扫码查看《2024数探东莞:东莞市通勤监测报告》

「下期预告」

东莞的公共交通在通勤中扮演着什么角色?轨道交通、常规公交和共享单车在东莞通勤中起着怎样的作用?它们之间的协同关系又如何?下期我们将深入揭秘东莞的公共交通通勤现状。

凤凰网广东发自东莞

来源:东莞规划院

编辑:袁方其