“我想做一点试验,改写《聊斋》故事,使它具有现代意识,这是尝试的第一批。”1897年,汪曾祺在爱荷华写作中心访学期间拿起带去异国他乡的一本《聊斋志异选》,开始了“将旧的故事再创造”的写作。

汪曾祺做了哪些改写?他在前言中自述:“《石清虚》我几乎没有什么改动。我把《黄英》大大简化了,删去了黄英与马子才结为夫妇的情节,我不喜欢马子才,觉得他俗不可耐。这样一来,主题就直露了,但也干净得多了。我把《促织》和《瑞云》的大团圆式的喜剧结尾改掉了。《促织》本来是一个具有强烈的揭露性的悲剧,原著却使变成蛐蛐的孩子又复活了,他的父亲也有了功名,这是一大败笔。这和前面一家人被逼得走投无路的情绪是矛盾的,孩子的变形也就失去使人震动的力量。蒲松龄和自己打了架,迫使作者于不自觉中化愤怒为慰安,于此可见封建统治的酷烈。……小改而大动,即尽量保存传统作品的情节,而在关键的地方加以变动,注入现代意识。改写原有的传说故事,参以己意,使成新篇。”

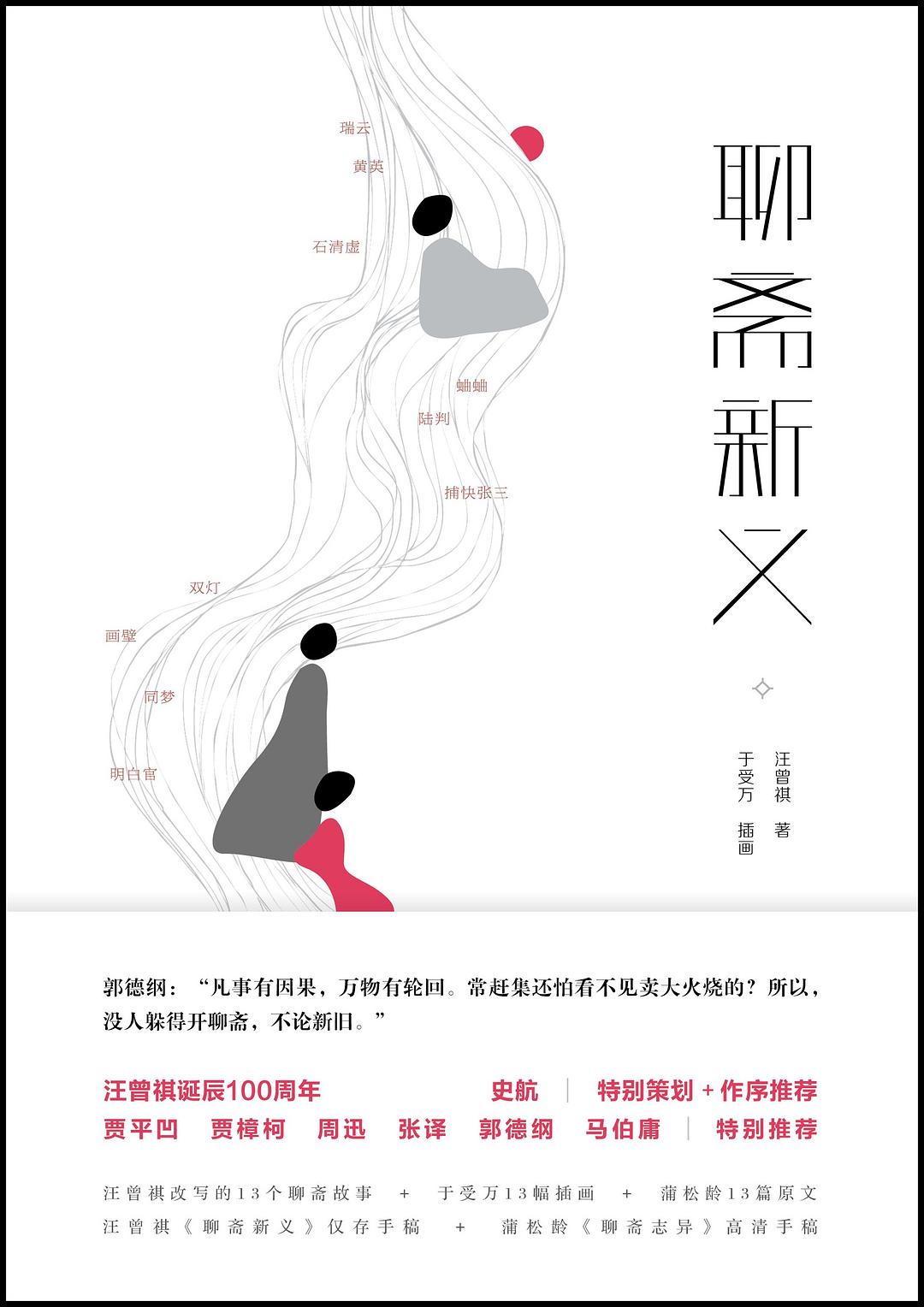

《聊斋新义》

最近,广东人民出版社推出最新版的《聊斋新义》,收入经汪曾祺改写的包括《石清虚》《陆判》《画壁》《捕快张三》《双灯》《同梦》等十三个故事,如汪曾祺在序言所言“小改而大动”,以白话重现演绎故事情节,改动多在结尾处。如《画壁》,结尾处以朱守素的驼队又上路了,“骆驼的柔软的大蹄子踩着沙碛,驼队渐行渐远”为收束,取代了原来的“即起,历阶而出”不了了之的草率和“人有淫心,是生亵境;人有亵心,是生怖境……”等说教的枯燥。

而对于《双灯》“魏伫立彷徨,遥见双灯明灭,渐远不可睹,怏郁而反。是夜山头灯火,村人悉望见之”这样本就富有情境意蕴丰沛的结尾,汪曾祺则如实写出“二小呆呆地站着,远远看见双灯一会明,一会灭,越来越远,渐渐看不见了,二小好像掉了魂。这天傍晚,山上的双灯,村里人都看见了。”

十三个故事的改写基本保持了汪曾祺一贯的简远萧散的风格,同时也保留了古代笔记小说的叙事特点,削弱原著中传奇性的情节。汪朗认为,父亲汪曾祺“新书对原著小改而大动,故事和人物的描绘变得清晰明了,从现代人的哲学观念、审美视角,注入更多的生命意义和人性的幽微曲折,即便是细致微小的情节也能引人深思。”

1月9日举办的《聊斋新义》新书故事会中,汪曾祺之子汪朗,编剧、策划人史航,学者止庵也就该书进行了分享。

蒲松龄《聊斋志异》手稿

“繁笔”“简笔”及故事改写

止庵认为,《聊斋志异》是写作风格很芜杂的小说,主要有两种写作路径:一路是用繁笔,比较接近于唐人小说;一路是用简笔,接近于魏晋小说:“比如《阅微草堂笔记》用的就是简笔,是魏晋小说的路数,当时清朝人认为用简笔是正路,《聊斋》在当时的地位就不如《阅微草堂笔记》。魏晋小说通常就是用几十个到一百个字讲一个事情,这种写法留下了很多空白。”

严格来说那种简笔的那种小说更能给作家灵感和空间,但是汪曾琪带去异乡的《聊斋志异选》收的篇章都是繁笔,是最具有蒲松龄风格的,止庵认为,从汪曾琪《受戒》读起,他是自己写作的美学观念非常强的一个人,当他遇到《聊斋》这本书的时候,他就会要写一个汪曾祺的《聊斋》,不是重述一个蒲松龄的《聊斋》:“这本书有意思的地方就在于他跟蒲松龄之间有一个切磋,你这一笔我同意,我就照你这笔写,你这笔我要是不同意,我就照我的写。这个事确实是只有他这样的功底,他这样位置的人,才能做这个事。”

而这也让我们想到同样改写了有名的文言作品的《故事新编》,《故事新编》中的神话故事原本都是很简单的小故事,甚至是一个梗概,可以理解为是“简笔”,这就让鲁迅有了充分的发挥空间,因而可以在“博考文献”的基础上,“取一点因由,随意点染”。

学者汪晖认为鲁迅的《故事新编》为现代历史小说的开山之作,鲁迅也对神话中的故事和人进行了大刀阔斧的修改与演绎,并加入许多现代的语言、意识、行为,让神话人物言辞戏谑,甚至如他所言“不免有油滑之处”,同时也对社会现实有诸多影射,《故事新编》可以说是一个完全的鲁迅再创造的作品。而《聊斋新义》则像是汪曾祺与蒲松龄的某种“商榷”。

如《蛐蛐》中的儿子为了帮助父亲摆脱官府欺压,化身成为一只蛐蛐,但在结局最终死去,无疑增加了小说的悲伤色彩;《双灯》中丫环对二小说:“我喜欢你,我来了。我开始觉得我就要不那么喜欢你,我就得走了”是超越旧时世俗的婚恋观在当下社会也毫不过时的……汪曾祺以“旧瓶装新酒”的方式颠覆、重构、提升了聊斋原著故事,让这本古代小说充溢着一种与众不同的特异魅力,散发出更多时代新义。

汪曾祺的“心重笔轻”

汪朗回忆父亲每天的写作状态:一般早上起来比较早,下碗面吃,泡杯浓茶端着坐在家里的一个破沙发上,“我妹妹说是直眉瞪眼,我说是像老僧入定似的,想四十分钟,然后就开始写,写的时候,大多时候不太打磕巴,没有什么大删大改,他可以说是一气呵成。”

这是汪曾祺的一种“心重笔轻”的状态,止庵说:“汪先生在80年代初出现,那时候他年龄已经不小了,《受戒》是当时不得了的作品。《受戒》将非常残酷的故事写得很自如。《聊斋志异》里很多故事内容也是很残酷,比如《促织》中,汪先生对蛐蛐有深入的了解,蛐蛐活一秋就会死掉,所以这个孩子化成蛐蛐以后也会在霜降死去,这样一个有点寿终正寝的结局冲淡了悲剧意味。他对于人命看得特别重,所以才会写这种作品。汪先生是一个心重笔轻的人。”

史航认为,落到“心重笔轻”这四个字已经比较圆满了,“《受戒》这个小说骨子里写的是破戒,对于当时的文坛也是一个破戒的行为。我举一个小花絮,当时这个小说出了之后,在江南的农村大队开会,两个小队长听着开会觉得无聊在桌布上写字,他们默写的是《受戒》里的台词,就知道那个时代,80年代初的时候,文学是真的营养了人。汪曾祺有一个散文《白马庙》,里面有一个哑巴是掏粪的,但是他在粪桶上画了画。这就是汪曾祺眼中的世界。”