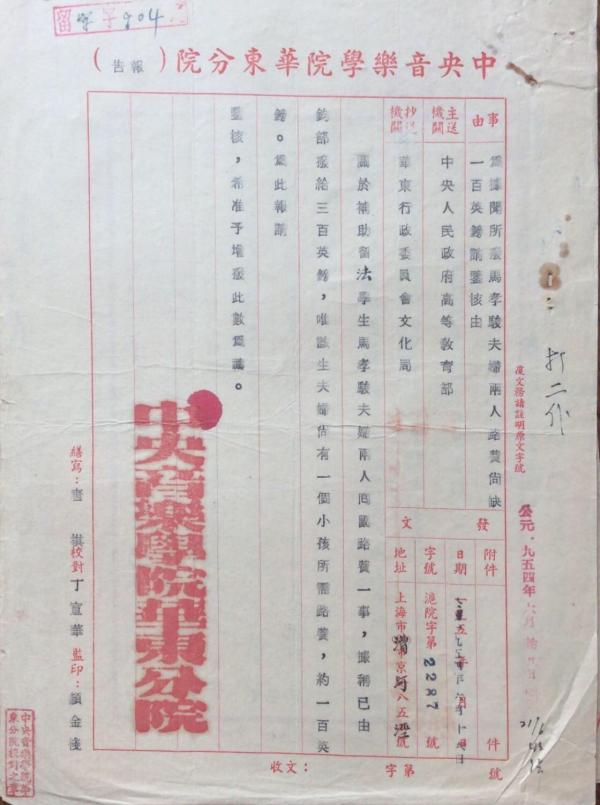

1954年6月18日,位于北京大木仓胡同郑王府内的高等教育部留学生管理司收到了一封来自中央音乐学院华东分院的公函,函中写到:“关于补助留法学生马孝骏夫妇两人回国路费一事,据称已由钧部拨给三百英镑,唯该生夫妇尚有一个小孩所需路费,约一百英镑。为此报请鉴核,希准予增援此数为祷。”

1954年6月18日中央音乐学院华东分院致高等教育部函

此中提到的马孝骏是原中央大学音乐系马思聪教授的爱徒,毕业后追随其师脚步赴法国学习弦乐,并于1945年归国到母校任教。1947年,马孝骏考取国民政府教育部公费再次赴法,前往巴黎高等音乐学院学习作曲理论,后获得博士学位。对于马孝骏的能力与天赋,时任中央音乐学院华东分院院长贺绿汀早有耳闻,正欲为学院“招兵买马”的他也一心想把正打算回国报效的马孝骏招致麾下。虽然当时将华东分院称为“买办资产阶级学校”的讽刺之声仍不绝于耳,但贺绿汀依然“一方面顶住一切‘左’倾势力的攻击,让老师们安心教学,同时把许多有水平的老师从国外请回来”

(见贺绿汀:《六十年回顾》)

。据与马孝骏同批赴法留学的作曲家张昊回忆,“贺公以《游击队歌》‘我们都是神枪手’以敌十万雄师。1950年后任上海音乐学院院长,写信到巴黎聘我与马孝骏去当教授”

(见张昊:《贺绿汀与我》,载王海初主编《音乐大师贺绿汀》)

。而前函所谓的补助路费问题,正与贺绿汀筹谋马孝骏归国一事有关。

时任中央音乐学院华东分院院长贺绿汀

而颇令人意外的是,高教部留管司却拒绝了贺绿汀有关为马孝骏夫妇增拨一百英镑路费的请求。7月31日,贺绿汀以个人名义再次致信时任留管司司长艾大炎,表达了自己对于留管司决定的不同意见。在贺氏看来,惟有请马孝骏归国才能解华东分院作曲系师资紧缺的燃眉之急;而其增加一百英镑路费的要求,也不仅仅是出于一己之私,更有为学院增添资料的考虑,并非无理之请:

贺绿汀致高等教育部留学管理司司长艾大炎函,1954年7月31日。

艾司长:

关于再请设法补助留法学生马孝骏先生夫妇一百英镑问题,已报奉你部(54)留艾字第七四四号函,未得同意。(未奉到此文以前,又于七月廿一日以沪院字第二三四三号报告再次报请增援),我们对此有以下意见:

一、我院作曲系师资不足,解放以来从来如此,有些重要课程,均不能开班,严重影响教学的进度,对国家培养人才,是一很大损失。因此多方物色,特别是对滞留国外的优秀理论作曲家,更应尽力动员,经两年来努力,始得教师二人,马孝骏先生即其中之一(另一人仍在国外),正庆可以成行回国,忽又为路费不足而受阻国外,实非意料所及。

二、马孝骏先生路费不足,小孩路费虽属原因之一(另据有关方面得悉,还有母亲一人,亦须回国,不过路费问题,没有正面提出)。其重要因素,是由于书籍、乐谱、唱片等多达廿余箱,多系名贵之品,拟于运回后即以半数赠于我院,虽公众多负担一百英镑,即仅以所赠书谱衡量,亦不为过。

三、马孝骏先生原拟接收路费后,即可启程回国,但因所援路费不足,中途受阻,影响情绪甚大,生活亦感困难,即就地谋得一个小的工作,暂时维持一家生活,如不补寄,很可能即取消目前回国打算。

四、我院作曲系今年新生增加,原有年级顺序上升,现有教师只可勉强复旦原来班次,下学期开始以后,高级班即无法开课,不可不力求解决。为特建议:一百英镑路费,请予支援,如公众真正不能负担,俟其回国后,当由我院负责向其索还,事非得以,敬希谅察。

收到贺绿汀的意见之后,高教部留管司终于勉强同意了增补一百英镑的请求,但再三强调此一百英镑只能以华东分院丁善德教授个人名义“借给”马孝骏。而此番往复中的种种搪塞拖延无疑引起了在巴黎已辞职待归近一年之久的马氏夫妇的不满,由此渐渐生出不再回国之念。贺绿汀听闻后,紧忙借1954年底国务院副总理陈毅赴沪会见上海高等教育负责人之机,找到时任华东军政委员会教育部党组书记陈其五,希望后者能够向其旧交陈毅代为申说,争取尽早解决马孝骏夫妇的归国问题:

贺绿汀《关于争取在资本主义国家留学生归国问题的两个具体问题》

马孝骏——在法国学作曲理论、音乐史六年,四三年(按:应为五三年)想回国,我们请高教部留学生管理司设法。留管司为了调查,延误了很长的时间,马所定的船期退了三、四次票,最后同意了,又因为他有一千公斤的书,不能代他运,(马)他说这一千公斤书是国内买不到的最重要的音乐书谱,运回来时打算全部赠送给学校。经过了很久的交涉,留管司答应再增加一百英镑,但这笔钱要告诉他说是学校中私人(作曲系主任丁善德)借给他的。我们再与他联系,告诉他以上情况要他即刻与驻瑞士使馆联系。后久无回信,托人调查据云,他因为几次误船期不能回国,说是驻瑞使馆要他运书的钱不够可以把自己的衣服卖掉作运费,他很生气,当时家里有妻母小孩(来法国)生活很困难,不得不在巴黎一家中国饭馆里当记账。促此也就不回信了。

一九五四年陈毅副总理去沪时召集了高校党员负责干部谈话,我曾把这些情况汇报给陈其五同志,陈其五同志认为这件事很典型,要我写一个书面汇报给他,由他转给陈毅副总理,我照办了,不久以后我们接到由文化部转来公文说张昊、马孝骏二人有政治问题,要我们不要再争取了,高教部已决定不要他们回来,张、马二人是否真有政治问题,我们不清楚,不过我们知道他二人是学音乐的,据留法音乐学生回国的人说,也没有看见过他们有什么显著的政治活动。

我认为这对以后争取留学生回国影响很大,假如没有显明的证据就剥夺了他们回祖国的权利,要让他们当一生白华人,未免有点失当。以上事情是否可以进一步检查一下。

(见贺绿汀:《关于争取在资本主义国家留学生归国问题的两个具体问题》,1956年1月17日)

贺绿汀所谓“文化部转来公文”,正是高等教育部后来在陈毅的介入之下向文化部转去的“意见说明”。而查阅该公文可知,事实上剥夺了马氏夫妇“回祖国的权利”的“政治问题”,竟与其在巴黎之居所有关:

高等教育部《为征求对处理留法学生张昊、马孝骏、卢雅文等三人的回国旅费问题的意见》

关于马孝骏、卢雅文的回国旅费问题,中央音乐学院及中央音乐学院华东分院于一九五三年相继来信代为申请,我部原则上同意补助,但需函有关使馆就近了解情况,提出处理意见后再做决定。一九五四年二月间先后接我驻瑞士公使馆函电,略称:经初步了解,马孝骏政治面貌不清,与蒋匪有过密切关系,其全家在法国住蒋匪反动分子刘全福的房子,至于其经济情况,他们初到法国时,生活很贫穷,后突然暴富,生活挥霍无常等。据此,我部对马、卢二人回国旅费问题须重新考虑。

(见高等教育部:《为征求对处理留法学生张昊、马孝骏、卢雅文等三人的回国旅费问题的意见》,1955年4月13日)

那这“蒋匪反动分子”刘全福究竟系何人,而马孝骏夫妇又为何会住在刘全福的房子里呢?巧合的是,在旅法商人叶星球所著《法国华人三百年》一书中,刚好能够找到一段有关巴黎华商“刘全富”的记载,而从其中描述来看,此“刘全富”与高教部意见中所谓“刘全福”当系一人无疑。根据该书记述,刘氏早年系留法工人,富于心计,后来为法国老板收买成为监督华工的工头,渐渐发达以后,便转而投身餐饮业经营:

1950年时,刘全富接手巴黎十六区一幢七层楼上的西餐馆经营权,西餐馆楼下是法国政府官员退休后的养老院,他没有放弃这笔生意,把原来西餐馆改为中餐馆后,仍兼做西餐,供应这些退休老人用膳。饭馆取名“新中华饭店”,装潢考究,环境幽雅,设有一百多个座位,凭借七层高楼的优势,可以俯瞰巴黎全景,在当时巴黎的中餐馆中数一数二。

(《法国华人三百年》,225页)

刘全福于新中华饭店

再结合此前贺绿汀有关马孝骏“不得不在巴黎一家中国饭店里当记账”之描述,我们不难推知,马孝骏一家之所以会住在刘全福处,只是因其1953年后等待官方答复时出于经济压力不得不在刘全福的饭店兼工而已。而至于刘全福的“蒋匪反动分子”身份,则多半也是其为经营需要而“自封”:

富有起来的刘全富买下了老店主七层楼餐厅的产权,成为餐厅真正的老板。在巴黎侨界,渐渐为人所知,为了在政治上抬高自己的身份,他见人便宣传自己是国民党员,称他早年担任过孙中山的侍卫。

(《法国华人三百年》,226页)

1940至1950年代的战后巴黎是各方势力的竞技场。对于刘全福这一类的生意人来说,所谓“政治立场”其实全依现实需要而定,既可为政治资源而鼓吹国民党身份,亦可为公共形象而仗义疏财。如1946年来巴黎参加联合国教科文组织(UNESCO)成立大会的竺可桢,在当时造访“新中华饭店”之后,便对刘氏的助学义举印象颇佳。查《竺可桢日记》1946年11月15日之记载:“趋车至中华酒楼,应谢寿康之约中膳,到天放、润章、菊农、自修、萧瑜、钱存典、郭子杰、赵俊欣等。中华楼系镇江人刘全富所开。[刘]于第一次欧战抵法,为华工,近已得资巨万,拟给六个留学奖金,其义亦可嘉也。”

然而,刘氏的自我包装终究让“中华楼”断了马孝骏的中华梦。1955年6月27日,正是在这幢七层小楼的某个房间里,为了那一百英镑路费等待已一年有余的马孝骏提笔致信中国驻瑞士公使馆,正式放弃了自己“回国的权利”,也无奈接受了此后“当一生白华人”的命运:

马孝骏致中国驻瑞士公使馆函,1955年6月27日。

关于我们一九五三年新申请的回国旅费,我们等了一年,至期仍未见汇到,早已写信给国内代我们申请的学校当局,说明我们已决定暂时居留法国的意思,请勿再为我们继续进行申请旅费,今接贵馆六月二十日来信,重提旧事,谅因国内有误会或“不接头”的地方。新云“国内已另汇你们不足旅费一百镑”,并无此事。高教部已同意的三百镑现在我们已无法应用,请即退回,以便结束这件久悬的……

对于马孝骏夫妇来说,这一年无疑是刻骨铭心的一年。马孝骏之妻卢雅文后来这样回忆到:

那一年,对于雅文夫妇来说,是忧心戚戚的一年。孝骏在巴黎大学音乐学院做研究生,所支的薪水不足以维持家计。租金方面,孝骏只能够用大学津贴,在一栋又残旧又没有电梯的大厦租个房间,更惨的是冬天比往年早来了。事实上,当年是巴黎人记忆中最冷的一年。

而也正是在“巴黎人记忆中最冷”的这个冬季,1955年10月7日,马孝骏夫妇迎来了他们的第二个孩子。按马家的辈分,这个孩子是“友”字辈;而为了声韵上的美感,马孝骏决定为这个孩子再加一个“友”字——马友友。

卢雅文与马友友巴黎合影,选自《我的儿子马友友》。

若照十月怀胎计算,马孝骏夫妇决定要这个孩子当是在1954年底,那恰是他们为了一百英镑路费等了整整一年却仍不见转圜的时候。如此想来,马友友的诞生,或许正是这对海外学子与祖国无声的诀别。