原标题:被面里的旧时光

——访被面藏家张学珍

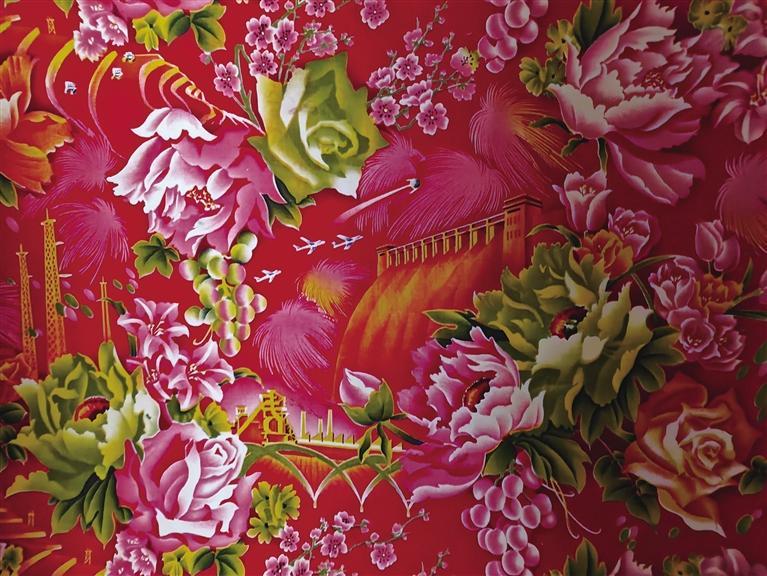

《百花齐放》

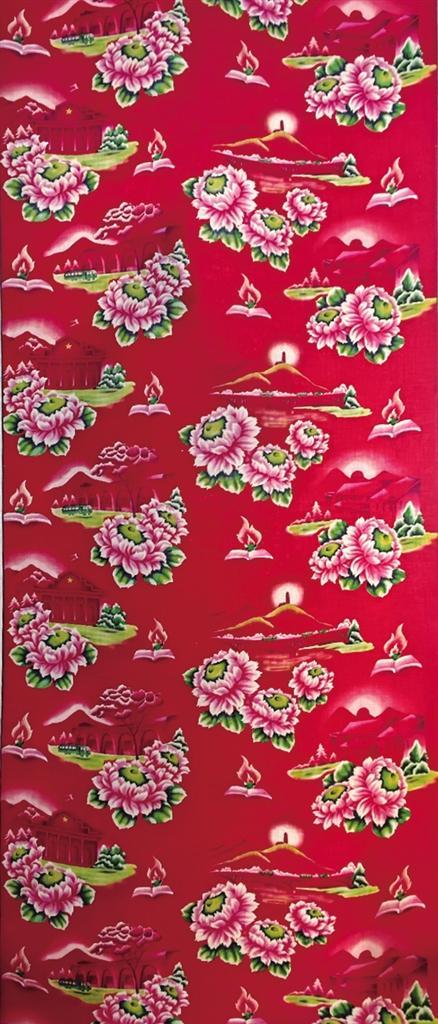

革命圣地

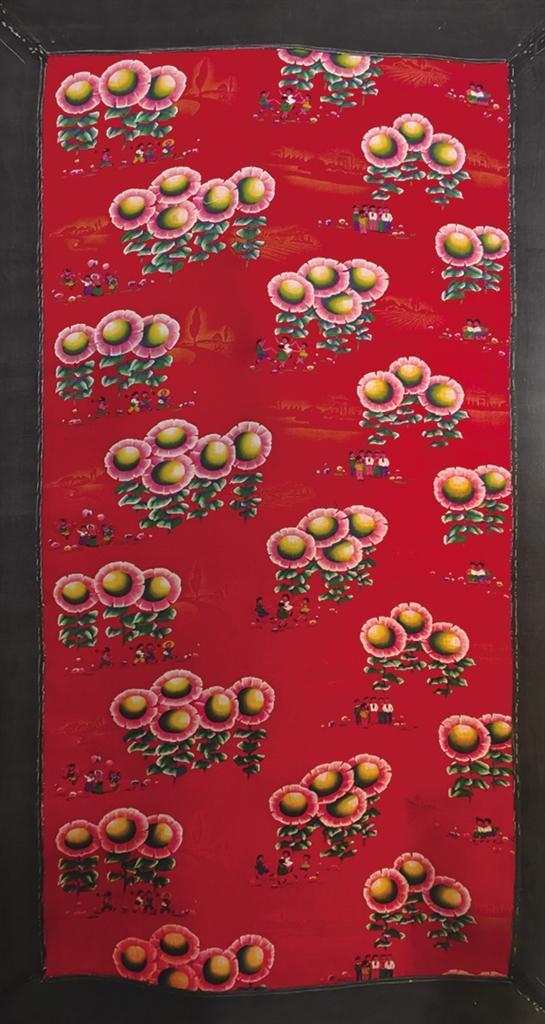

祖国的花朵

儿时,家的味道就是窗外下着大雪,屋内炉火正旺,被窝里是满满的温暖,被面上的花色图案,经过长久洗涤,早已陈旧褪色。但穿过层层旧时光,这些印记仍保留在我们的记忆深处。

被面,书写了一个年代的故事,一段火红的青春。

张学珍家中,收藏了350多幅被面。这些被面多是早年间从甘肃、青海等各地老乡家中收集所得。因此,这些藏品大多都是被使用过的,有些甚至是从老乡的炕上现场拆下来的。这非但没有使这些被面“贬值”,反倒是由于生活痕迹的添彩,使这些被面更具故事感,让人轻抚时不由得猜想它曾经的生活场景。

或许是含羞带怯的新娘子带着对未来生活的憧憬将新家一点点填满,花团锦簇的被面装饰着他们的新房;或许是表彰大会上,火红的被面被奖励给积极作为辛勤工作的一线工人;或许是带着对新生命的祈盼和祝愿,一针一线缝制的温暖襁褓,被面上的娃娃笑脸格外喜庆……

谈及收藏被面的初衷,张学珍说:“一代人有一代人的记忆,老被面不仅是一代人的青春记忆,更藏着许多历史,我看重的是它的历史价值和红色文化。在新中国发展的各个历史时期,一些重要事件被融入被面图案中,成为人们生活的一部分。如今,物质匮乏的年代早已离我们远去,老百姓的生活越来越丰裕,被面这样的老物件逐渐在消失。作为历史的见证者,我们有义务留存好它们。”

自2005年开始,张学珍老师开始收藏钱币。有一次去青海老乡家中收购老银圆时瞥到老乡炕上摆放着一床被子,鲜艳的被面图案吸引了他的目光。“正红色的底色上是开得正艳的牡丹花、郁郁葱葱的椰子树、冲锋的战士、划舟挺进的队伍以及着民族服饰的群众高举双手迎向曙光。我一下子就明白这个图案是在讲解放海南岛的故事,所以我将这幅被面命名为‘解放海南岛,民族大团结’。从此,我与被面收藏结下了不解之缘。”张老师哈哈大笑道。自此,张老师开始系统性地收藏红色主题的老被面。

峥嵘岁月、复兴伟业和百花齐放,张学珍将这些红色主题的被面分为了三大篇章。

革命战争年代,无数先烈为了国家独立和民族解放而奋斗,那是一段充满血与火的峥嵘岁月。在这些老被面中,我们看到了百万雄师过大江,看到了井冈山会师,看到了遵义会议……大家都沉浸在被面上描画的峥嵘岁月中,一时无声。

张学珍拿着一幅被面给记者看:“这一幅被面是我所有藏品中购买价格最高的,你们看,它描绘的是红军爬雪山过草地的场景。画面中每位战士神态各异,刻画得十分传神,走在队伍最前面的战士将旗帜高高举起,后面扛枪的战士昂首阔步,队伍末尾的战士向后张望,似乎是在关心伤员是否跟得上。这幅《长征》是红色主题被面中的精品。”

一幅幅被面令人目不暇接,张学珍又拿起一幅,动情地介绍道:“这一幅被面描画的是遵义会议这一历史事件,鲜花簇拥中的这栋房子就是当年召开遵义会议的会址,旁边发出莹莹火光的蜡烛也表达了这次会议的重要意义。虽然火光微弱,但星星之火,可以燎原。画面中每一个元素都有代表的意义,你们看,延安宝塔在曙光中熠熠生辉,代表的是遵义会议后,红军历经艰难险阻,到达陕北胜利会师,之后进驻延安,延安成为中国共产党领导全国革命的中心。”

此时,这些被面不再是普通的日用品,它们描摹历史,书写着一段段尘封的故事。

“这两幅被面分别是中华人民共和国成立十周年和二十周年时印制的,红灯笼上写了‘1949-1959’和‘49-69’的字样,鲜花、气球、红囍字、红灯笼都彰显出喜庆的节日气氛。这两幅被面可以称作我所有藏品的代表之作。”张学珍拿出印有国庆内容的被面缓缓展开,满意的笑容挂在脸上。“在那个资源稀少的年代,这类物品一般是国营厂生产制作。你们摸摸看,虽然年代久远,但是它的质地紧密,采用纯棉原材料,品相很好。而且这类题材在市面上少有,也更能代表五六十年代的风格。”

当然,众多藏品中总有让张老师也犯迷糊的时候。只见他抽出一幅被面,上面的图案类似小行星沿着轨道运行,旁边画着五线谱,似乎正奏着悠扬的乐曲。张学珍挠挠头,有些不好意思:“不瞒你们说,当时收藏的时候没看懂这幅被面的图案,后来又收藏了氢弹爆炸的那幅被面后,我才恍然大悟,这不就是‘两弹一星’工程嘛!被面上的图案是中国第一颗人造地球卫星发射成功,旁边是响彻宇宙的《东方红》乐曲。”可见,收藏之路也能举一反三、触类旁通,对被面图案的猜度本身也是一种乐趣。

在众多被面中,我们注意到有一幅格外与众不同。相比于其他被面大多采用小花型来点缀,这一幅被面上的花朵种类繁多,排版巨大,基本上是以花朵为主,其他的元素隐藏在花丛中作为点缀。牡丹、玫瑰、梅花、百合热热闹闹地挤在一起,姹紫嫣红的花朵争奇斗艳;沉甸甸的葡萄似乎在诉说这一年的丰硕,骄傲地炫耀着;大片的烟花绽放开来,似乎也在庆祝这百花盛开、百业兴盛的盛况。

“这一幅被面我给它起名叫《百花齐放》。不仅仅是因为花朵种类繁多,它更是代表了那一时期我们国家在各领域中取得的丰硕成果。仔细看,这些元素都大有门道。”张老师饶有兴致地为我们一一解读:“这是我国建成的第一台万吨水压机,这是三峡大坝,这是第一架喷气式飞机歼-5,这是第一艘万吨级远洋船东风号货轮……”听着这么多个“第一个”,我们很难想象百废待兴的新中国是如何突破积贫积弱的困境,创造出这么多“第一个”的历史奇迹。

历史在这一幅幅老被面上挥毫泼墨,也是一幅幅最质朴生动的“中国画卷”。

目前,张学珍收藏的部分老被面正在定西市博物馆展出。当被问及以后是否还会继续收藏这些老被面时,张学珍斩钉截铁地一口回答:“当然!接下来,我想让更多的人们看到这些珍贵的老被面,看到曾经的历史与故事。”

“被面子”趣谈

被面子原本是指被子外层的面料,兼具实用性和装饰性。但是,在一些特定情况下,被面还有其他有趣的用途。

秦剧名角与“被面子”。秦剧名角与“被面子”并无直接的关系,但在特定的环境气氛中,“被面子”却能显示出相当奇特的魅力。在兰州的秦剧舞台上,当名家在表演中亮出绝活或者唱到高潮时,台下的观众会将被面子从观众席抛上或送上舞台,以示喜爱。人们把这种剧场现象称作“搭红” “抛红”或“披红”。即使平时在兰州的茶园戏社中,观众给演员“抛红”的现象也时有所见,有的茶园一抛就是四五十条被面子,真可谓盛行一时也。

名角在戏台上被披上被面子,据说在兰州由来已久。相传,兰州很早以前有个商人是个秦腔迷。一次,他为家室及亲朋好友捎了几条新被面子,路过戏园子被秦声乡音所缠,兴致大发而看到深夜。待压轴戏开锣,名家登场,满场观众热情沸腾时,这位商人忘了手中何物,挥臂一抛,其中一条正好搭披在演员肩上。观众惊叹之余,方知是缎被面子,遂问那商人,曰“是送给名角的”,这场戏的演出获得了意想不到的效果。随后又有仿效者出尽了风头,一抛再抛,看红火的人频频涌进戏园子,演员亦声名大噪。如此绵延下来,“抛红”便成了金城戏曲观众特别是秦腔迷们独特的表达心境的方式。

如今,在兰州秦腔博物馆内,就有这一场景的复原蜡像展示。

在古代的婚礼中,也有披红习俗,亦称挂彩。将红绸披挂于身,以彰显荣光、表达慰劳或烘托喜庆氛围。

婚俗披红,盛于明代。《明史·礼志九》就记载了彼时婚礼的详细流程:“凡婚礼,纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,各有其礼。亲迎之日,婿具公服,乘马,簪花披红,至女家。”披红,已成普通人婚礼上的“规定动作”了。

后来,披红的范围进一步拓展。状元及第,需披红簪花面见君王。明代小说《欢喜冤家·二十三回》说:“国卿往贡院访问房师姓名,披红簪花,游街迎宴。”

此时,“披红”也可称为“挂红”。在明清比较流行,通常是状元上榜、进士中举后会戴,所谓“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。披红正是喜庆和礼仪的象征之一。

所以,“披红”也被人们称之为中国人自己的盛装绶带。

兰州日报社全媒体记者 周言文 见习记者 赵玉芳 文/图

(兰州日报)