近年来,医疗美容行业迅速发展,越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而,其中的问题却不容忽视。

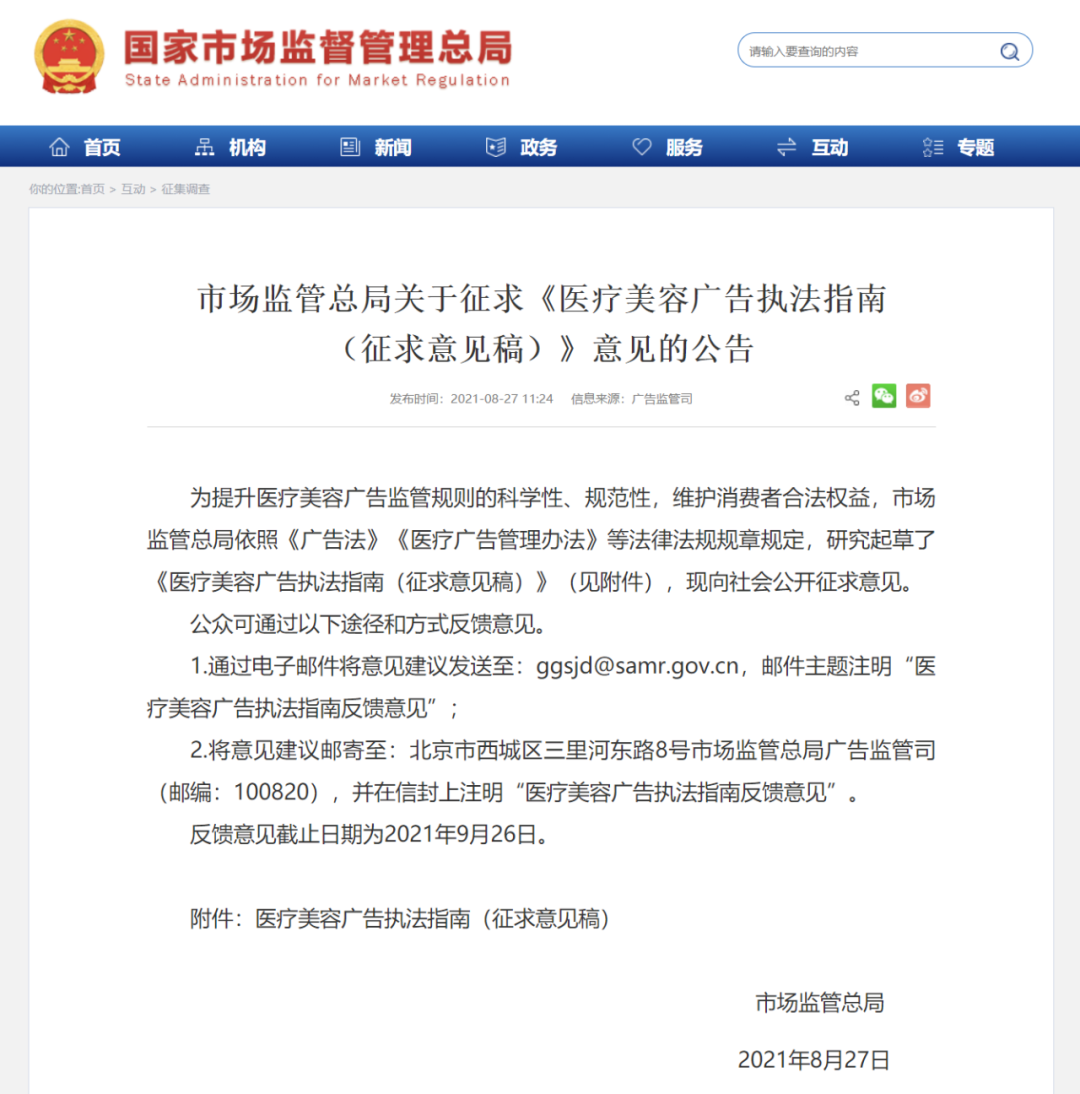

据市场监管总局网站8月27日消息,为提升医疗美容广告监管规则的科学性、规范性,维护消费者合法权益,市场监管总局依照《广告法》《医疗广告管理办法》等法律法规规章规定,研究起草了《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

图源 | 国家市场监督管理总局

制造“容貌焦虑”等情形将被重点打击

征求意见稿中规定,市场监管部门将依法对多种医疗美容广告乱象予以重点打击,其中包括:

违背社会良好风尚,制造“容貌焦虑”,将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联或者将容貌出众与“高素质”“勤奋”“成功”等积极评价因素做不当关联。

违反药品、医疗器械、广告等法律法规规定,对未经药品管理部门审批或者备案的药品、医疗器械作广告。

宣传或者含有未经卫生健康行政部门审批、备案的诊疗科目和服务项目等内容。

宣传诊疗效果或者对诊疗的安全性、功效做保证性承诺。

使用患者名义或者形象进行诊疗前后效果对比或者作证明。

利用广告代言人为医疗美容做推荐、证明。医疗美容广告中出现的所谓“推荐官”“体验官”等,以自己名义或者形象为医疗美容做推荐证明的,应当被认定为广告代言人。

以介绍健康、养生知识、人物专访、新闻报道等形式变相发布医疗美容广告。

生活美容机构等非医疗机构开展医疗美容广告宣传。

对食品、保健食品、消毒产品、化妆品宣传疾病治疗功能或者对保健食品之外的其他食品声称具有保健功能。

其他违反广告法律法规规定,严重侵害群众权益的行为。

对于医疗美容广告中涉及“医生”“专家”的,市场监管部门应注意以下情形:

医疗美容广告中出现的卫生技术人员、医疗教育科研机构及其人员的名义、形象属实的,应认定为使用医生或者专业人士为医疗广告代言的广告违法行为。

广告中将未依法取得医师执业资格或医疗教育、科研相关职称的人宣称为“医生”“医学专家”等医学专业人士的,或者相关人员穿着白大褂,足以误导消费者认为其属于医生等专业人士的,应认定为虚假医疗美容广告。相关人员涉嫌非法行医的,要及时通报同级卫生健康行政部门。

对卫生技术人员、医疗教育科研人员的专访、专题报道中出现有关医疗美容机构的地址、联系方式等内容的,应认定为以介绍健康、养生知识、人物专访、新闻报道等形式变相发布医疗美容广告。

医美概念股还有机会吗

今年6月10日,国家卫生健康委、市场监管总局等八部委联合印发了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,方案内容显示,多部门将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

据Mob研究院发布的报告,2021年4月中国医美App用户中95后逐渐扛起主力大旗,占比29.2%。在2020年4月至2021年4月期间调查的人群中统计发现,95后男性医美用户占比上升6.5%,超七成95后医美用户是通过以小红书为代表的分享类App接触医美,超六成的用户被身边朋友种草医美。

医美项目的种草已经跨越性别、年龄和阶层,凡有智能手机,打开社交媒体,便能收到医美项目的推荐广告。

上市公司华熙生物2020年财报曾公开了一组数据,公司全年发生广告宣传费用共计1.25亿元。报告期内,公司发生线上推广服务费共计4.93 亿元,占全年净利润的76.32%。

华熙生物的线上推广主要是以线上直播、头部KOL带货等方式实现初期用户积累,再以私域运营、自有直播团队带货等方式实现用户复购,从而形成商业模式的闭环。

同花顺数据显示,医美概念指数自今年6月初创下新高后,至今已累计下跌25%。

对于医美概念股的行情,川财证券认为,长期来看,医美等方向均是较为良好的赛道,行业空间大,公司业绩增速块,因此此前这类板块持续走强,多只个股在短期内出现翻倍。但短期来看,这类题材板块存在一定的风险,一方面行业中很多公司都存在“蹭热点”的现象,相关业务占比很小也被打上相应标签:另一方面部分公司股价短期上涨过快,导致估值与业绩不匹配,进而出现回落。

中信建投证券研报指出,2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,综合对比国内外医美渗透率和消费金额等指标,中长期看,我国医美行业仍有5倍以上成长空间。

而太平洋证券早前则将医美市场规模破3000亿的时间提前到2023年,其预计,2023中国医美市场规模将拓展至3115亿元。

综合自市场监管总局、第一财经等

*本文不构成投资建议