大凤号航空母舰设计始末记

——矢崎正经

能向世界夸耀的航空母舰

航空母舰建造的目的在于,担任能够在海上自由行动、且成为有效而恰当的攻击据点的航空基地,去攻击那些陆地航空基地根本无法触及的远方的敌阵地,从而发挥替代陆地基地的作用。然而,航空母舰终归是船,与陆地基地不同,自身大小存在限制,必须在这一限制范围内满足与陆地基地相同的各种要素,这便是其在设计上令人煞费苦心之处。

要尽可能多地搭载飞机,要让这些飞机能够迅速地起飞和降落,并且,为了让飞机能够充分活动,还需要具备能够大量装载航空燃料、攻击用炸弹及其他物资的结构——必须在狭窄的舰内满足所有这些各式各样的要求,这着实耗费了巨大的心血。

从结构上看,飞行甲板必须设置在上方。而且,那里不能有障碍物。因为有障碍物会使飞机的行动,也就是起飞和降落变得困难。然而,如果要求上方具备没有障碍物的广阔面积,那么舰体自身的稳定性就会变差。此外,因为它是军舰,敌人的攻击是必然的,如果作为飞机起飞和降落场所的甲板在遭受攻击后功能丧失,那就完全失去意义了,所以甲板必须具备即使受到敌人一定程度的攻击也能安然无恙的防护能力。这种防护措施越是坚固,上层就会越重,进而舰体的稳定性也就会变差。

经过对这些技术上复杂的设计进行深入细致的研究,日本建造出了有资格向世界夸耀的大凤号航空母舰。

大凤号

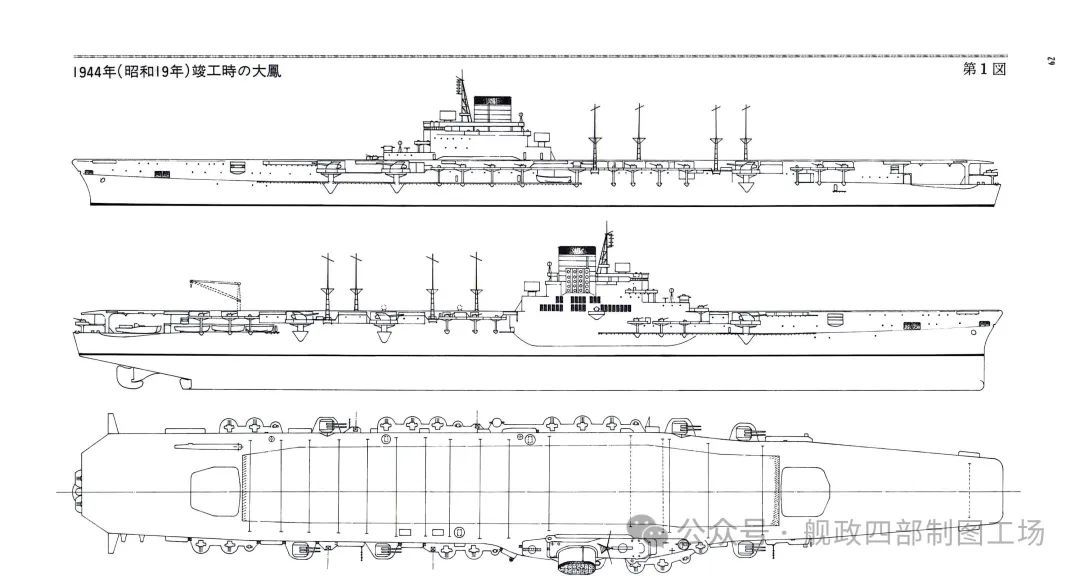

水线长:253米

最大宽:27米

标准排水量:29000长吨

动力:16万马力

在飞行甲板上费的苦心

也就是说,大凤号被设计和建造成为一艘新锐航空母舰,它不仅搭载可观数量的飞机,还能够大量装载必要的武器(如鱼雷、炸弹等)和燃料,并且拥有在敌人攻击下不易丧失功能的甲板。

如何平衡舰体的整体布局,以及确定武器装备和搭载飞机的数量——这是计划的第一步。从各个方面对计划进行了反复研讨后,在1941年7月,大凤号开始动工建造。

在建造大凤号时,最关键的问题是其重点应放在何处。这当然应该是飞行甲板。

当时,认为敌人可能使用的攻击武器是穿甲炸弹。这种炸弹能够穿透装甲后爆炸,破坏力极其巨大。即使它在甲板上爆炸,其威力也足以对飞机的起降产生重大影响。最初预计敌人使用的炸弹为250kg级炸弹。然而在途中,又要求甲板能够抵御500kg级炸弹的攻击。为此,就必须在甲板上铺设更厚的装甲。

飞行甲板全长257米,最大宽度达30米,从稳定性和机动性方面考虑,在如此广阔的面积上全部铺设装甲是根本不可能的事情。

于是,经过研究确定了飞机起降时所需的最小面积,决定只在长150米、宽18米的部分,也就是作为飞机跑道的部分铺设装甲。要抵御500kg级炸弹的攻击,需要75mm厚的装甲。并且在这块装甲下面还铺设了20mm厚的特殊钢板。

那么,用于将飞机从机库提升到甲板上的升降机该如何设计呢?像大凤号这样大型的航母,理论上在前部、中部、后部需要设置三个升降机。但由于每个升降机都是边长14米的正方形,重量相当大。显然不可能将三个升降机都设计成相同的结构。因此,最终决定只在前部和后部设置两个升降机。升降机部分的装甲厚度设定为50mm,但即便如此,在升降时的重量仍达到了约100吨。

制成楔形的装甲

大凤号侧面,也就是侧舷的装甲,从舰体的总重量以及抵御敌人攻击的效果等方面综合考虑,确定了相应的防护水平。不过,即便如此,为了大致能够抵御500kg级炸弹的水平轰炸,对于那些对舰体功能有重大影响的部位进行了全面防护,而对于其他部位,按照侧舷可能遭受攻击的面积约占八成,来预想敌人的攻击。预计敌人的攻击来自巡洋舰、驱逐舰和潜艇,巡洋舰使用203mm炮弹,驱逐舰和潜艇则使用鱼雷。

因此,弹药库部分采用了能够完全抵御203mm炮弹攻击的防护设计。针对鱼雷攻击的水下防护措施是,设置双层隔舱,并在两层隔舱之间注入液体,以确保万无一失。

这种设计对于抵御鱼雷攻击是最为有效的,注入的液体可以是油或者水。有人可能会担心油是否有起火的危险,但实际上这种担心是完全没有必要的。出乎意料的是,这种油不会燃烧,而且与气体不同,它没有弹性,当鱼雷击中外壁时,冲击力会在较大范围内传播,因此内侧的隔舱会在较大面积上承受冲击,大约能够减轻三成左右的损害。液体层的厚度如果过薄就会失去效果,需要达到约90cm的厚度。由于一般鱼雷的装药量为400kg,所以水下防护措施当然要能够承受这种威力的攻击。

该舰底部的装甲是经过特殊制造的。制成楔形的装甲上厚下薄,上段厚度为185mm,下段厚度为70mm。

此外,大凤号中部水线以下的部分和舰体中线方向呈倾斜状。这被称为倾斜装甲,因为如果是倾斜的,相比于鱼雷垂直命中,能够在一定程度上分散冲击力。

岛式舰桥

舰体必须能够抵御800kg级炸弹的轰炸。而且,如果假设飞机从3000米的高度进行水平轰炸,那么炸弹的下落速度会比俯冲轰炸时更快,其破坏力预计也会大幅增加。因此,实际的防护措施必须做得更加到位。

对轮机舱和操舵室的防护程度大约为八成。对地下室、动力舱以及汽油库上方的防护设计,要求能够承受500kg级炸弹的攻击。侧面的设计能够平衡152mm炮的炮击。也就是说,对于驱逐舰的攻击,绝对是万无一失的。

在防空方面,装备了新式精良的武器,拥有6座双联装100mm长身管高射炮。此外,还配备了17座三联装25mm机炮,共计51门。

舰桥,也就是指挥塔,在飞机起降时是最碍事的存在,所以其设计和位置经过了反复的探讨。从军舰的行动以及飞机起降指挥的角度来看,都要求能够一眼看清整个舰体的情况。但从飞机的角度来看,如果舰桥从甲板上突兀地伸出来,无疑会成为一个极大的障碍物。

早期的航母(大凤号之前的航母)以及小型航母等,舰桥的设计是不突出于甲板的。当指挥官需要观察整个舰体时,他们可以登上舰桥侧面伸出的辅助舰桥的高台,这样身体就会露出在甲板上方。但即便如此,这种设计还是存在诸多不便。因此,大凤号采用了所谓的岛式舰桥。然而,舰桥的位置该如何确定,仍然是个问题。为了不影响甲板的功能,理所当然地应将其设置在舰体的一侧,但前后位置的确定却很困难。飞机起飞时,舰桥在后方比较合适,而降落时舰桥在前方更好,于是取了个中间位置,大致定在了舰体中央。但实际上,飞机降落时需要更长的滑行距离。

对烟囱的精心设计

接下来,对于甲板来说,另一个碍事的存在就是烟囱。要驱动如此庞大的舰体需要强劲的动力,因此如何处理从动力舱排出的热气和烟雾成为了一个令人头疼的问题。如果是使用核动力,那情况就不同了,也不会有太多麻烦,但对于蒸汽动力来说,这可是个大难题。如果不能很好地处理大量燃料燃烧产生的烟雾和热气,废气就会改变飞行甲板上方的气流,从而对飞机的起降产生重大影响。而且,从结构上来说,主动力舱必须位于舰体的中央,就在机库的下方。

看看大凤号之前的航空母舰在这方面的设计就会发现,像凤翔号、龙骧号等都有不同的设计方案。它们的烟囱是可活动的,在飞机起降时,烟囱会向一侧放倒。但这种方法存在问题,要迅速地竖起或放倒巨大的烟囱很困难,而且由于高温热气的作用,烟囱会膨胀或收缩,所以很容易出现故障。

史上第一艘制式航母凤翔号。作为1922年底完工的航空母舰,采用了独特的烟囱结构。飞机起降时,3座烟囱侧翻(下),避免气流紊乱。

于是,加贺号等航母采用了固定式烟囱,将烟道横向铺设,从机库上方通过,一直延伸到舰尾,然后从那里排出烟雾。但这样一来,烟道变长了,万一烟道被敌人的弹片等击破,舰内就有被烟雾和热气充斥的危险。

1928年6月,完工前的加贺号航空母舰。考虑到向飞行甲板的气流,设置了延伸到舰尾烟囱口的烟道。

而大凤号在如何缩短烟道长度,以及如何确保排出的烟雾和热气不会改变甲板上方气流方面,进行了精心的设计。

如前所述,动力舱的锅炉无论如何都得设置在机库下方,这是无法避免的。因此,决定先将烟道延伸至机库下方,然后横向铺设,再从甲板上方排出。

烟囱口朝上在排烟方面会更好。但这样会影响甲板上方的气流。如果把烟囱建得很高,气流问题可以解决,但又会妨碍飞机的起降,这也不行。因此,大凤号的烟囱被尽可能地倾斜设置,并且在烟囱内部安装了喷淋装置,通过水来降低排出废气的温度。此外,由于烟道内充满了高温热气和煤烟,考虑到万一被击中的情况,对烟道进行了特别充分的防护。

另外,为了防止热气传入机库,在机库地板下方设置了一个空间,让烟道从这个空间内通过。这样一来,即使烟道破损,烟雾和热气从管内溢出,也只会局限在这个空间内。当然,对这个空间周围也进行了坚固的防护。

对于蒸汽动力来说,在排出烟雾和热气的同时,吸入空气的装置也同样非常重要。在这一点上,大凤号也进行了诸多的考虑和设计。

最终,大凤号成为了一艘烟囱突出在舰桥后方的航空母舰。不过,今后将进入核动力的时代,从设计方面来看,应该会轻松很多。毕竟一旦采用核动力,烟囱、烟道以及空气吸入等问题都可以一下子得到解决。这样一来,安装电子设备等的空间也会更加充裕,从而能够充分发挥其功能。

完美无缺的军舰

海军对大凤号的首要要求是,即便处于敌人的攻击之下,飞行甲板的功能也不会丧失,要将其建造成为一艘能够长期使用的一线航空母舰。

1944年5月,马里亚纳海战前,塔威塔威泊地的大凤号航空母舰。其在飞行甲板上设置了厚重的防弹结构,被期待为完美无缺的航母。

这也意味着,当其他航母受损时,那些失去了归航母舰的舰载机也能够在大凤号上降落。并且,要让降落在大凤号上的飞机能够携带额外的燃料和攻击武器,以便它们能够出动执行下一次攻击任务。一般的航母只能装载与自身舰载机数量相应的燃料和攻击武器,但大凤号在这一点上与以往的航母有很大的不同。

*根据最新的研究,这部分描述是存在问题的。实际上当时认为大凤号尺寸过小,不足以运用其他航空母舰的舰载机;且大凤号的燃料增加量非常有限,且基本是考虑新式舰载机的油耗问题而增加的,并不足以为其他航母的舰载机提供补给。

全长达到266米,垂线间长为238米,宽度27米(这不是飞行甲板的宽度,而是舰体的宽度)的大型航母大凤号就这样在1943年4月7日下水了。从开工到下水,大约过去了两年时间。

这艘航母在公试状态下,吃水为9.59米,当时的排水量为34200公吨。当满载燃料等时,吃水深度达到10.15米,排水量则变为36809公吨。

由于飞机从甲板上离舰时所需的风力为23m/s,所以巡航速度被设计为能达到26节。最大航速为33节,装备了出力为16万马力的动力系统。轮机舱总共有4个。

甲板距离水面越高越好。其原因是,飞机从甲板起飞时,无论如何都会稍微下降一些,所以要防止飞机擦到水面。然而,把甲板设置得过高会使军舰的稳定性变差,所以不能盲目地抬高。但至少距离水面需要12米,大凤号在公试状态下甲板距离水面12.4米,满载时为12米。

最后来说说载机量,这会因飞机的机型而略有不同。就大凤号而言,它是一艘能够搭载24架战斗机、24架轰炸机、4架大型侦察机,共计52架飞机的航空母舰。大凤号于1944年3月7日正式服役,从开工到服役,算下来差不多花了将近3年时间。

*这里的载机方案是最初计划,即烈风、流星、彩云的配置,实际完工时采用的是零战、彗星/二式舰侦、天山的组合,载机量有所增大。