今日BGM,《黄河尕谣》,张尕怂。

热闹的街头,众人簇拥,一白发老翁头戴渔夫帽,手拿木头棍子,打起鼓来。

这是一个破了皮的鼓,老人双手击鼓轰隆隆,精神抖擞气如虹,胜过七旬老黄忠。

前几天,我在微博中看到这段民乐视频时,心里咯噔了一下。

这一辈子,老爷爷就这么一个爱好,鼓都烂成这样了,依旧抵抗不住这美丽乐章。

这段视频一时间在网上被传开,获得高达 4万多 的转发以及 2万多 的点赞,并登上微博热搜。

再往后看,视频中还有很多民间乐器的吹拉弹唱,有很少出现在大舞台的柳琴、中阮、有葫芦笙、胡笳、埙...

视频来源于微博@人间值得图鉴

这段短短两分钟的视频,截取了二十多位来自快手的民间艺术家的器乐素材。

宛如走进另一个世界,瞬间打开了我的眼界。

这里面有很多乐器早已失传很久,甚至很多都叫不出名字来,若不是走进民间,根本就没有机会一览其风采。

有位网友在这段视频底下评论说,早些年他在云南遇到过一位彝族老先生,三弦弹得很好,歌也好听。

但是当地人都觉得他土,根本不当回事。

一晃过了好多年,互联网的存在让 这些老民间艺人有了新的表达渠道,仅仅是在快手我们就可以看到很多深藏在民间的老艺术家。

他们面朝黄土背朝天也不忘吹拉弹唱一曲。

视频中这个页面共出现的三种管乐器,分别叫铜芒筒、埙、葫芦笙。

这三段独奏原本并无关联,但是在博主的剪辑下,铜芒筒的荡气回肠,埙的深沉,以及葫芦笙的空灵相辅相成,相互成就。

这音色,是在如今的电视舞台找不到的。

他们只是通过一双质朴的双手,诠释着普通百姓的热爱。

中间这位穿着蓝色制服,坐在驾驶位上吹奏埙的男人是一位来自西北甘肃兰州的出租车司机。

他常在夜里拉活,大部分时间都往返于兰州火车站。

他的快手ID叫“迪哥成风👑凡家”,他在快手主页写下这样的简介:

“业余音乐爱好者。”

有时候没乘客的时候,他会捎上一瓶茶水,带上话筒在车里自顾自吹奏一曲,

这是唯一能够陪伴他度过这漫长夜晚的活动。

他最擅长的是吹埙,说起埙堪称是中国最古老的吹奏乐器之一,大约有七千年的历史。

它的音色被独为地籁,神圣、典雅。

在迪哥的快手视频中,不断出现埙曲,他用埙吹奏红楼梦中的《叹香菱》,凄美到了极致。

他吹奏的《西游记》主题曲,空灵悠远。

生活担子重了,工作累了,他就吹上一曲放松一下。

我翻了他快手账号中的所有视频作品,这幅画面深深触动到我的心坎。

在兰州火车西站的站前广场,他倚着台阶而坐身后是黄河母亲雕塑,表情双眼望着远方,神情凝重吹奏着一曲《好人一生平安》。

此刻,在承载着无数西北人来去离别的兰州火车西站,一位行走在黄土地上的西北人民将这种复杂的情感寄托在埙曲中。

视频中,他不断提到这句话 “传承千年埙文化”。

这是迪哥在日夜忙碌的平凡岁月里,保留的唯一热枕。

除了管乐器,弦乐器也是民乐的重要组成部分。

这一小段的剪辑,分别有柳琴、口风琴。

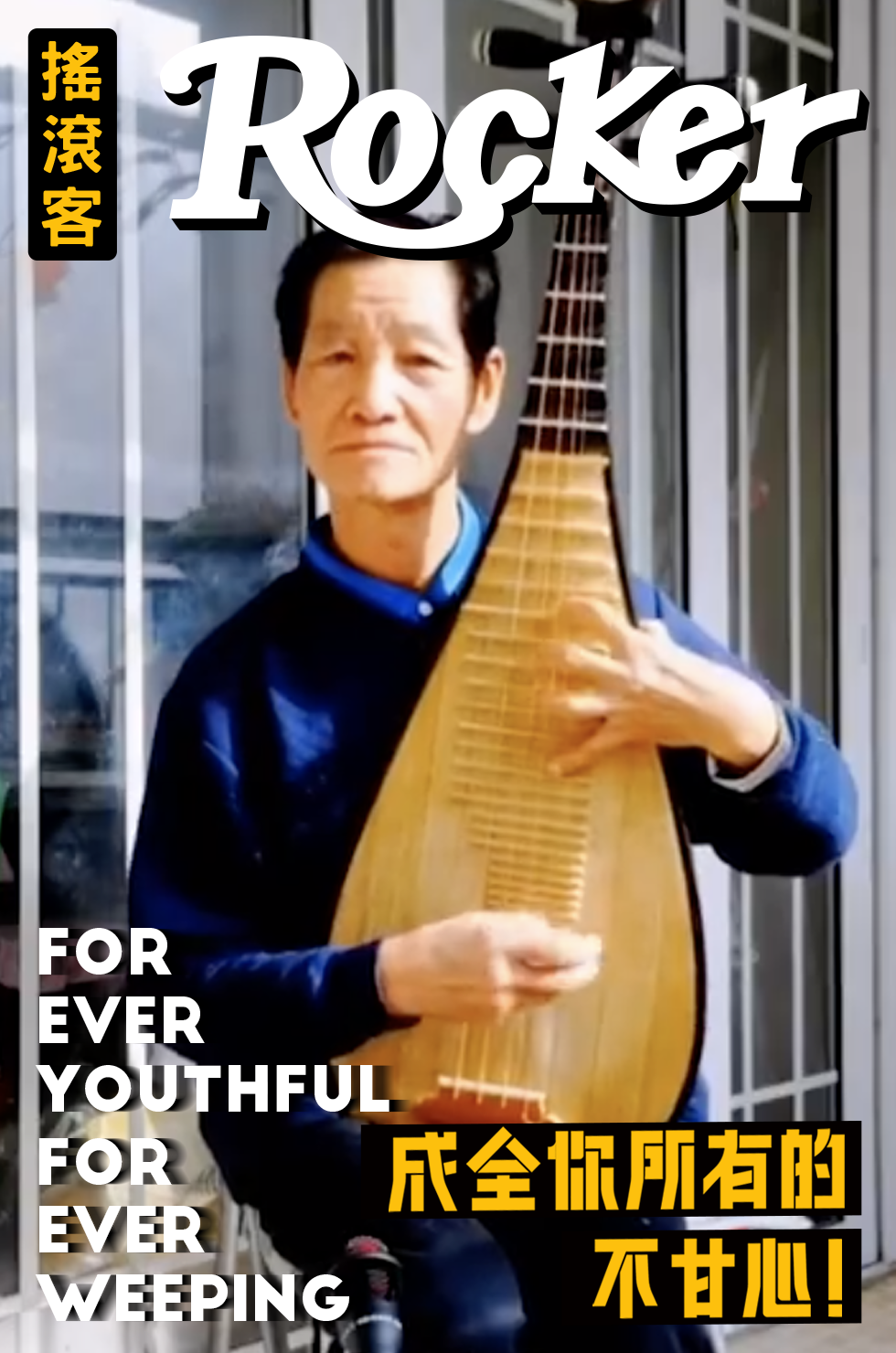

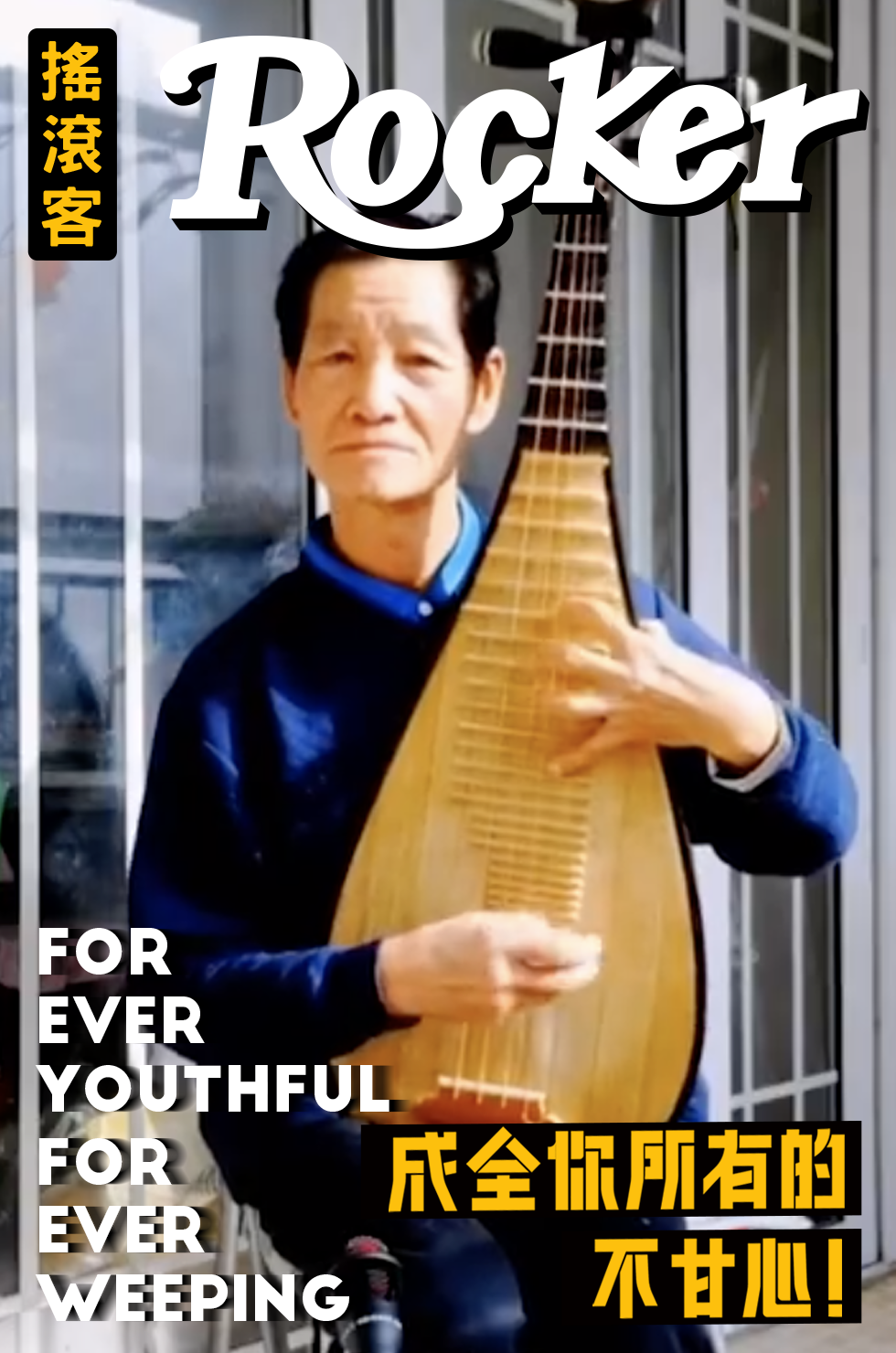

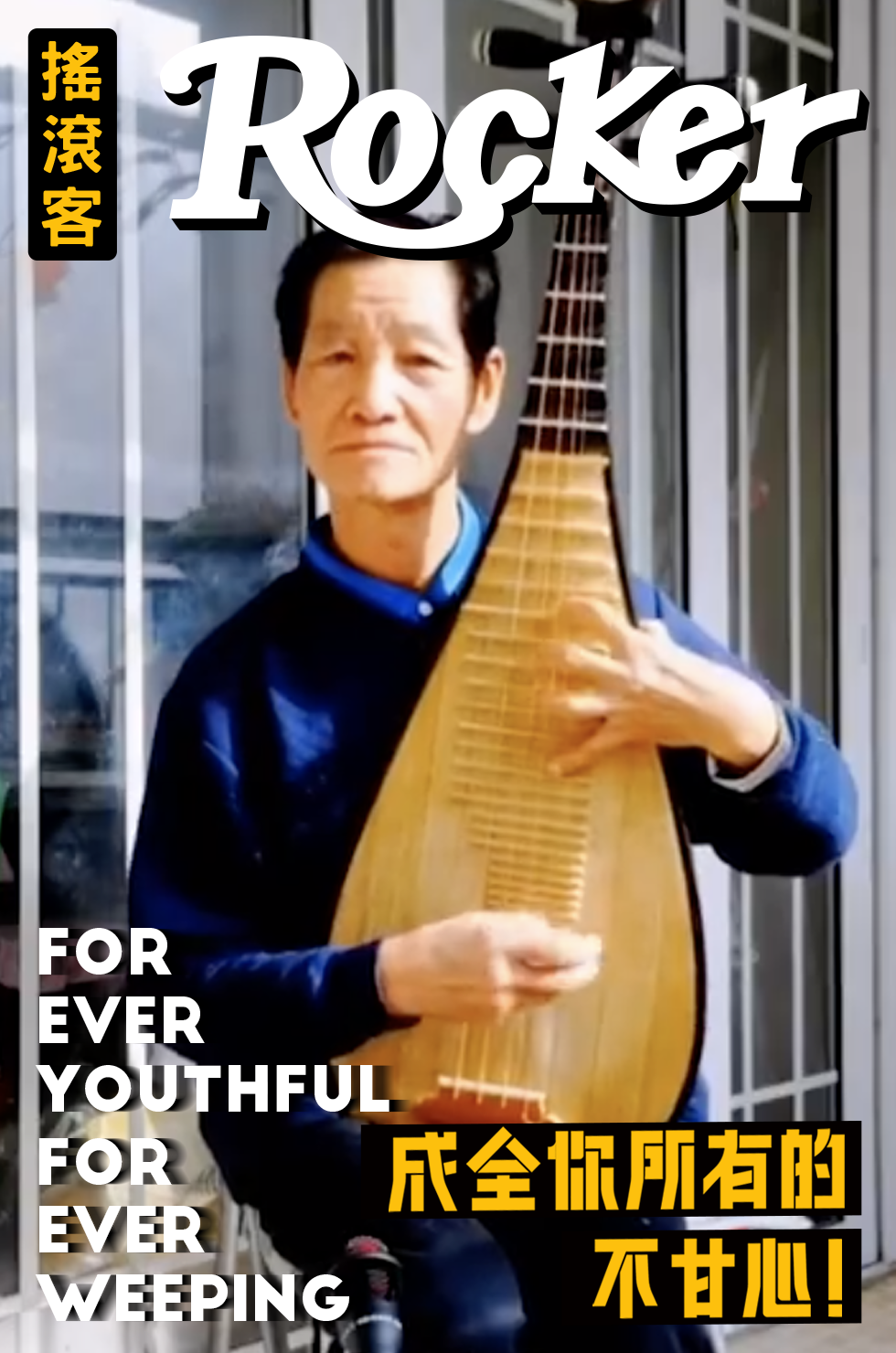

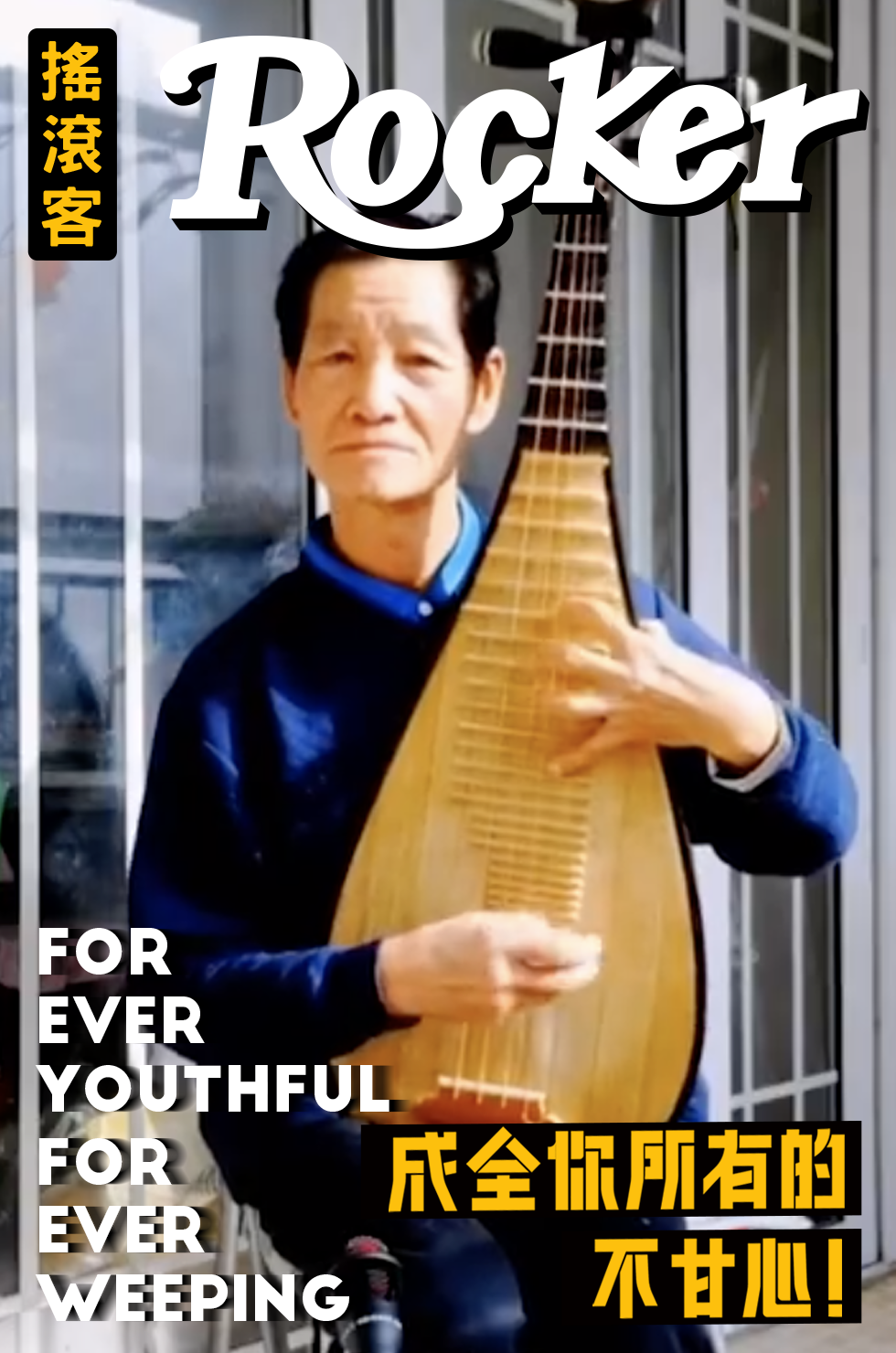

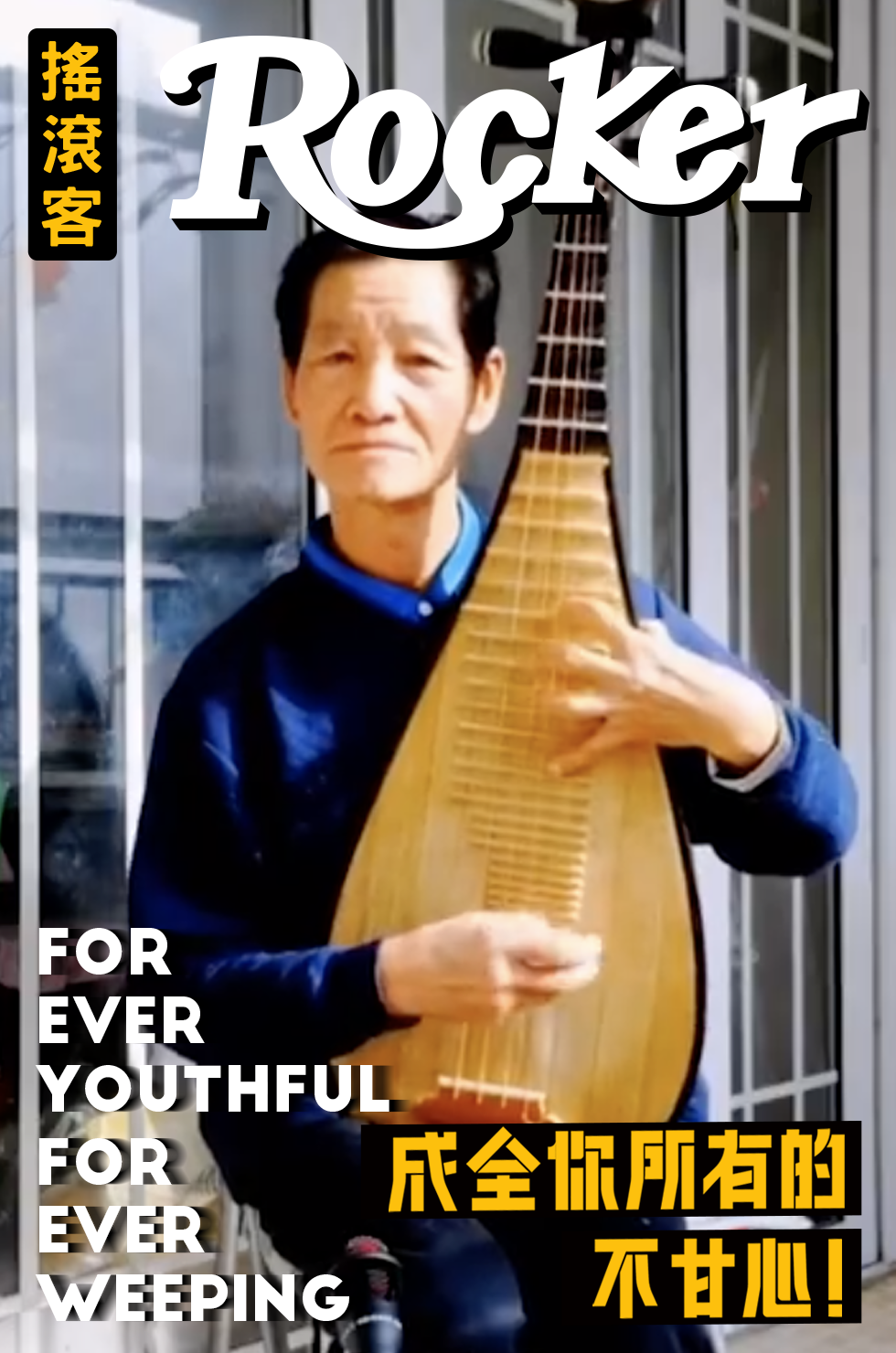

图片中左右出现的都是柳琴,他们来自同一片土地,安徽宿州农村。

柳琴的构造很简单,外形和琵琶有些相似,民间亲切地称它为“土琵琶”。

在民乐队中,柳琴属于高音乐器,它的音响效果独特,对比强烈、节奏鲜明,不易被其它乐器所掩盖,常用来演奏高音区的主旋律。

在宿州农村百姓家中的柳琴大多数都是自己纯手工制作,配上竹筒击打乐器再来上一段泗州戏。

一段欢快的民间小曲就成了。

这位手拿竹筒击打乐器的女人是个土生土长的皖北人,她的快手ID叫农村王秀。

“快手家乡戏,农村王秀把文化艺术传统下去。”

她在主页上写着这么一段话。

接着点开她拍的作品,她有一支自己的民间乐队。

其中柳琴作为主要乐器,二胡、笙、箫、唢呐样样不缺。

配上一小段泗州戏,乐器之间的节奏配合非常稳,大姐这小曲唱得合辙押韵、咬字清楚,是一把唱曲艺的好嗓子。

她的视频中没有精心的摆位和作秀,皖北农村的生活原样,完完全全呈现在她的音乐作品中。

有一段唱曲中,街头知了声不断,背后晾晒的衣裳随风拂动,这些都丝毫不影响他们的弹唱。

弹奏柳琴的大叔脚踩拖鞋,坐在一张破椅子上,肆意拨动着手里的琴弦。

曲调优美、节奏活泼。

他们在平凡的生活中找到了欢快的节奏。

王秀的视频中,大多都是四周的街坊邻居,他们这一生虽说碌碌无为,但手里的这些乐器让他们懂得什么叫平凡可贵。

我最喜欢王秀的这一段视频,发布这条快手动态时,她配上了这样一段话:

“人活一世不容易,该吃吃该喝喝,有事别往心里搁。”

这段话看似简单实则深奥,就像民乐一样。 只有经历过生活的锤炼之后,才懂得这其中的精神底色。

以往我们认知中的打击乐,见得最多的肯定是鼓。

但其实在民间还有很多令人意想不到的打击乐器,比如上面提到的王秀,她手中的竹筒叫竹筒击打乐器。

还有大家略知一二的黑白道士法器青铜京镲。

视频中这个片段,老爷爷抱着柳琴,虽然姿势看起来略有些怯懦,弹起琴来却气势十足。

人活一辈子,到了像他这样一只脚踩在黄土里的年纪,还能够抚琴一曲,何其美好!

柳琴和青铜京镲搭配的这段旋律,最吸引我的还是倚靠在移动板房外,拿着青铜京镲自娱自乐的农民工们。

视频中三个工人组成了一支临时乐队,一人敲着青铜京镲,一人吹着唢呐,其中一人把脸盆倒扣充当着鼓。

这种生活境况下他们依然玩的很开心。

这段视频来自ID叫“不忘初心”的快手用户,为了生活他远离妻子和孩子守在工地上挣钱。

若可以选择没有人愿意日夜蹲守在工地,日晒雨淋。

虽然干着最脏最累的活,条件也很艰苦,但只要和工友们聚在一起玩玩乐器,吹拉弹奏一小曲,似乎就能在难搞的日子中笑出来。

在这个年代,我们提起民间艺术,得到的最多评价不过一个“土”字。

我想“土”不应该和low沾边,它是一种从土地里生长出来,血肉丰满,烟火气十足的生活本色。

这些民乐背后包裹的是昂贵如金的精神内核。

就同来自西北的野孩子,他们面朝黄土地,一曲唱天,一曲唱地。

是天苍苍,野茫茫,是风吹草低见牛羊。

他们的音乐,温暖如丝、质朴淳厚和土地一样亲切。

民乐起于民间,生长于民间,发扬于民间。

看他们满脸黝黑,穿着朴素席地而坐,对着天地吹奏,上可登堂入室作帝王之音,下可走街串巷唱风俗之曲,真正体现了高手在民间。

然而,这些民间最真实的音乐在快手才得以被看见。

民乐艺术家们用乐器记录了普通个体的喜怒哀乐,这是一片真实的土地,是毫不加掩饰的生活。

他们面朝黄土背朝天,却把精神寄托在音乐中流传下来,这是一种来自民间的传承精神,是最具有生命力的音乐。

不在形式、不在乐器,而是在于精神。

犀牛 | 策划

犀牛 | 撰文

滚君 | 排版