编者按:近期,斯里兰卡凯拉尼亚大学哲学博士、珠海学院佛学研究中心客座助理教授心举法师作题为《四圣谛——离苦得乐的法门》的精彩讲座,跟大众探讨原始佛教的核心要义。心举法师在讲座中提到,在《转法轮经》中,佛陀主要阐述的核心思想,就是四圣谛法。四圣谛在《转法轮经》里,相当于佛陀在讲整个方法论时,是第一个提出的佛法总纲,苦集灭道。苦集灭道具备了了解佛法,开悟、误入涅槃所需要的一切元素,是佛教灭苦的一种方法论的系统性表明。节选如下:

心举法师(图片来源:凤凰网佛教)

佛教的基本旨趣

《转法论经》是佛陀开悟之后对五比丘所讲的第一部经典,最起码从早期佛教的角度,或者从上座部佛教的观点上来讲,佛陀开悟之后所讲的第一部经典就是《转法轮经》,所以,《转法轮经》是佛陀最早、最为直接的教导,在《转法轮经》中,佛陀主要阐述的核心思想,就是四圣谛法。所以从这个层面上来讲,四圣谛其实可以说是佛陀最早、最直接的教导。而且还有一点,就像我们写论文一样的,一开始要写一个总论。其实四圣谛在《转法轮经》里,相当于佛陀在讲整个方法论时,是第一个提出的佛法总纲,苦集灭道,可能听起来只有四个字,但是苦集灭道它其实具备了了解佛法,还有我们开悟、误入涅槃所需要的一切元素。

在讲四圣谛之前,我们都在讲苦集灭道,我们首先要有一个大的前提,我们要知道佛教到底是什么?佛陀讲法说法,降生于世的最终的目的是什么?我们都知道大乘佛教有一句话:“诸佛世尊唯以一大事因缘出现于世”,什么大事因缘?就是以佛之知见示悟众生,用佛陀的智慧去教导众生,希望众生能够离苦得乐。这也是佛陀为什么要降生于世的最主要原因,所以从我们学习任何佛法或者修行任何法门来说,我们都要以这个前提去出发,那就是佛教的基本旨趣是什么?希望我们来学习佛法,佛陀教导我们佛法,让众生都能够远离烦恼之苦,然后进入诸苦止息的涅槃境界。

一、四圣谛概述

四圣谛,其实就是佛陀第一次讲经时,仔细思量,我第一次要讲什么?我第一次的听众是谁?五比丘。我要跟他们讲什么?就是讲的苦集灭道,苦集灭道其实就是佛教灭苦的一种方法论的系统性表明,四圣谛,按照佛教的观点,时间的种种无非是苦。

佛法说法的目的是什么?无非是让世间少苦或者无苦,当然理想的状态是让世间无苦。但是目前佛教已经2000多年,至少尚未达到世间无苦的状态,最起码佛陀的理想是让我们达到少苦、无苦的状态。所以佛陀在开悟之后,在梵天劝请之后。第一次讲经讲的是什么内容?这些内容就是告诉我们世间有苦这个现象,然后我又告诉我们世间为什么有苦,然后又告诉我们,苦到底有没有止息的可能性?

那么,用什么样的方法能够让我们的苦止息?所以我们可能从哲学层面上来讲,四圣谛就是佛教的一种哲学或者佛教的核心哲学,但是作为我们佛教的行者,特别是今天在场的听众,还包括我本人来说,它应该是什么?应该是一种灭苦的方法论。

刚才讲四圣谛时,也一直在重复苦集灭道,我们看到的苦集灭道一般是汉译经典里出现的,对四谛的翻译其实是一种简称。当然“苦”确实没有什么简化的痕迹,我们理解起来就是刚才说的生苦、老苦、病苦、死苦等等这种八苦。那“集”用巴利文读起来就是Dukkha Samudaya,Dukkha Samudaya是什么?翻译成汉语就是起因、原因的意思,所以我们如果把“集”翻译完整应该是“苦之集”,用白话来解释就是苦生起的原因,或者苦之起因。所谓的“灭”就是指的Dukkha Nirodha,这里把苦省掉了,就是苦的灭,苦的停止。“道”当然是苦灭之道,就是导向灭苦的方法。

二、灭苦的道次第

我们学习四圣谛的时候,苦集灭道是有一个严格次第的,其实四谛本身就是灭苦的道次第,四谛相互之间有严格的次第性,有关联性,还有很明确的目的性,还有可落实的实践性。那么苦谛其实告诉我们的是什么?就是佛陀清晰的告诉我们,人到底存在什么样的问题,就是生老病死的问题。这种苦其实普遍存在,但是这里描述的苦并不是苦的全部,只是说比较鲜为人知的这种苦。那么说明什么?人生最大的困境就是不圆满,就是苦。但是这种病是我们已经看到现象了,是众缘和合已经集成一种苦,这种现象是从果上来讲的,那么佛陀接着分析到底什么原因招感了这种苦,那就要分析病因。

佛陀在《转法轮经》里面和《分别圣谛经》里边,一般会把苦因比较简明扼要的说是“渴爱”,有的时候会翻译成“贪爱”,有的经典把它翻译成“欲爱”,就是有“欲爱”、“贪爱”引起的这种苦。

所以这个是什么?第一、佛陀出现于世,就是给我们看病,看病的第一步,就是要发现我们的问题,然后分析。我们人生的苦的种种不圆满之相,这种逼迫性到底是什么原因产生的?这个不是目的,这个只是起点,然后果也好,因也好,苦也好,集也好,他只是告诉你人是什么。

接下来终点是什么?终点是我们应该如何去做?如何解决这个问题?首先要告诉你有没有解决的可能性。如果是一个尚未证得涅槃的人,或者尚未证得苦灭的人,他告诉你灭苦是有可能的,我们是不容易相信他的。

佛陀是一个过来人,所以他告诉你这个苦是绝对可以灭的。灭苦的境界就是涅槃的境界,相当于我们看病后痊愈的境界。那怎么样去灭苦?我们要照着灭苦的方法去行,就是八正道,这个相当于药,通过八正道的因,可以证得苦灭的果或者是涅槃之果。

这两个层面,其实一个是给我们指出解决问题的可能性,一个是告诉我们解决之道。从次第来说苦集灭道。我们现在一般学佛人一上来就是师父教我要坐禅,师父教我要打坐,师父要教我拜忏,佛陀一上来并没有直接进入道德层面,佛陀一开始是有一个次第的,所以四圣谛即便可能很多人把它归类为小乘佛法或者是什么的,但是我们仔细去观看,会发现其实这个应该是我们现在修行中最容易忽略的东西。

你要明白佛陀所讲的佛法之间,最基本的四谛之间,是有次第性的。你要先知苦、先知病,当你知病的时候再去追究病因,它是有关联性的,它的目的是什么?目的就是要灭苦,要去掉我们的病。所以灭苦的四谛,从四谛法里面,我们看到一个比较普世的一个灭苦的道次第或者灭苦的方法。

第一步我们要认识问题的存在,深刻的知道我们是有病的,是苦的。第二步我们要知道苦到底是什么原因生起的,这一点是很重要的。第三步是告诉我们要知道这个问题到底有没有解决的可能性,最后是用什么样方法去解决。这跟治病一样的,我们先要知病,然后知病因,然后医生才会告诉你有没有治愈的可能性。如果有人长了肿瘤,先要判断有没有痊愈的可能性,是恶性的还是良性的,然后医生才会告诉你要用什么方案去治疗。

三、四圣谛的含义

(一)苦谛

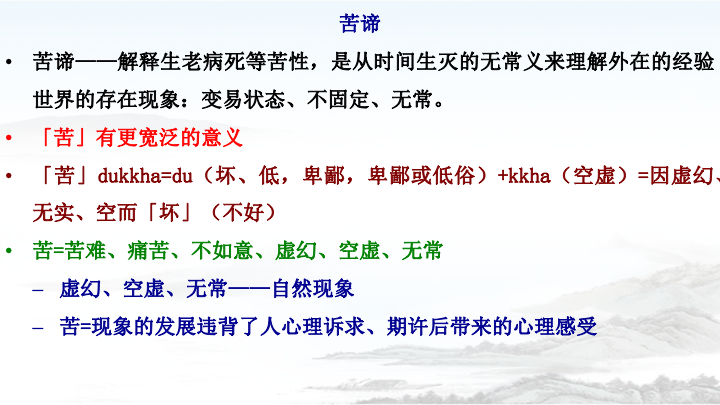

四谛到底讲些什么,我感觉在四谛里我们的重点还是要放在苦谛。首先要查出来我们有病。苦的类型有生老病死等等怨憎会,这个生老病死其实就是一种苦性,是从这个时间生灭的无常义,来理解外在的经验世界存在的现象。

其实在三苦里,最容易理解的可能就是坏苦。为什么呢?坏苦这个词叫viparināmadukkhatā,直接翻译是变化、变坏、变异。菩提长老的英文著作,经常把它翻译翻译成“由于变化产生的苦”。佛陀对于这个介绍,其实更清楚。佛陀在经典里有一句话:“无常者皆是苦,反苦者皆非我”,什么意思呢?只要有无常,受无常支配的东西,只要会发生变化的东西都会带来苦。为什么?你没有与人发生交际的时候,我们这里讲的苦乐,都是势必与人发生交际的,势必与人关联的。当这种无常变化的时候,自然给人带来了一种不如意、不满意(我这里说的人是指凡夫),没有办法满足人的心理要求,或者人的内心期许。

另外一点就是,凡苦者皆非我,为什么无常的东西是苦呢?因为只要是苦的,给你带来苦的现象,这个现象背后一定没有一个恒常不变的实体。这里的我,不是你或我,而是恒常不变的实体。那么变化也好,变异也好,所讲的就是无常之性,那也就是无常。

所以刚才同学们讲无常是苦,我们需要理解的一点,无常跟变异它不是苦之本身。为什么这样说呢?因为佛陀跟圣贤,包括我们凡夫所面临的世界和无为法都是一样的。佛陀也面临山河大地、落花流水,我们也面临。但是我们有一个问题,我们对本身无常的现象,有不无常的期许,而佛陀没有,佛陀就知道它无常。所以,是什么将无常变成苦了?是我们对它内心产生一定的爱欲,产生了执着,然后产生了执取。

所以无常跟变异,只能从某个程度上说明苦,或者是预示着苦。无常跟变异,在与人结合的时候,如果像烧火一样,加入了爱欲的柴,加入了执取的柴,它一定是苦的。所以,我们佛教苦、集、灭、道里的苦,应该有两重含义。第一个就是苦受,也就是我们说的“八苦”。另外一个就是苦受背后代表的真理,世间万物的一个倾向面。如果你跟人关联的时候,加入爱欲的柴,无常自然会是苦。这是这一个层面。

佛陀讲苦谛,刚才有人说这个是消极的。其实,佛教一直背着这个黑锅,是因为他们没有深入了解佛教。其实苦谛仅仅代表了佛陀对人生宇宙的一种真实的看法。它就是客观的告诉我们,你们有病,然后还告诉我们病因。其实,我们回顾一下自己的人生,大家整天努力去工作,努力挣钱,为了吃得好、穿得好、住得好。在有需要的时候,我们甚至去医院想通过现在的医疗,去阻止我们的生老病死,但是我们所做的,其实是没有多大的效果和意义的,是挡不住的。只有佛陀讲的四圣谛,才是真正意义上回答了我们生命长久利益相关的问题。

所以我们第一步必须要了解苦,或者要有勇气去了解苦、接受苦。因为只有我们发现问题的时候,我们才会追问,我们到底为什么有苦?这样的追问才是有意义的追问,佛陀当年在菩提树下同样有这样的追问,他只是把他的经验告诉我们而已。

(二)集谛

为什么有这样的苦?这就是集谛要解决的问题。苦谛主要讲的是对人生现象客观的、单纯性的描述或者描摹。但是集谛就不一样,它是你在知道苦因之后仍没有停止,而是去分析它是什么原因。佛陀把这种原因归到渴爱上,或者归到爱欲上。渴爱也好,贪爱也好,爱欲也好。其实就是我们对外在经验对象的执取,也就是现在网络流行语说的执念。

从这个意义上来讲,生命的本质是什么?生命的本质就是以爱欲为中心的大苦蕴集。我们所有的生命就是不断的贪着,在吃喝玩乐等生命过程中的每一个点,然后是色受想行识,贪图五蕴的种种东西。但是佛教在《四圣谛经》《分别圣谛经》中,一般会把苦生起的原因仅仅归于爱欲,但是其实爱欲背后代表的是什么?我们说佛教不讲第一因,绝对没有一个唯一的原因,生起苦不是唯一的原因,为什么?因为我们有了爱欲,才有了后有,有了后有我们才有生老病死,才有轮回。所以爱欲不是起点,爱欲也不是终点。

熟读《阿含经》的人都知道,不同的经典对集谛都有不同的解释,这可能就不是爱欲那么简单了。贪嗔痴慢疑等不正见是集谛,一切不善法是集谛,三不善根是集谛等等。为什么这两部经里边仅仅说爱欲?因为爱欲是所有不善业的助缘,离开爱欲的只有助缘,你自然就没有执取。没有执取,自然没有业。业不成,自然是没有苦果的。

所以这个其实就是缘起法。佛陀告诉你,这个东西是怎么产生的。缘起法是什么?就是世界上所有的存在,包括世界本身,它都是由因缘和合而成的一个结果。因缘的聚或者因缘的散,才造成了我们所有现象的存在或者消失。

我们的苦也是一种现象,苦也是一种存在,苦的存在是因为有爱欲的产生。如果爱欲散了,就像佛陀有一个典型的比喻,在灭苦的过程中,落实到爱欲的层面上时。佛陀说,就像烧柴一样,加一捆、加十捆、加百捆、加千捆柴一直烧,这个火会烧的长夜不息。我们苦的火和爱欲也是一样,你一直在执着于这个、执着于那个,对这个放不下、对那个放不下,都产生种种的爱欲,就像加柴一样。众生的苦,生命中的苦的火焰是一直烧下去的。

我们想让火堆灭掉怎么办呢?不再加柴,不再加爱欲之柴,我们的苦自然是会灭掉的。所以从这个层面上来讲,佛陀讲苦谛和集谛,严格意义上来讲就是要告诉我们如实知。也就是说,我们能够如实地知道苦和苦的起因,如实地去观察问题、解决问题,所有的烦恼就没有立足之地了,自然就能够把苦灭了。

在四谛里,佛陀为什么不先讲道谛和灭谛,而是先讲苦谛和集谛呢?这是有一定原因的。第一个原因就是想让我们明白,苦谛和集谛到底在讲什么。另一个原因就是想让我们明白,苦谛和集谛之间的关系。佛陀之所以讲集谛,最主要的目的就是想说明,集谛和苦谛之间的关系:苦是果,集是因。

(三)灭谛

这就像公司要开发一个项目一样,首先要看到这个项目在市场上是紧缺的,然后再去想怎么样去解决这个问题。佛陀就是从这种问题意识出发,并总结自己在灭苦过程中的一些经验,然后给娑婆世界苦海轮回的众生,点燃一盏解脱的明灯,也就是给我们一丝曙光。一个是让我们能看到苦灭的希望,另一个是为灭苦做导航,这个就是灭谛里面所讲的内容。

刚才介绍苦谛说的是众生有苦,原因是什么?因为众生对无常世界的渴爱与执取。那么灭谛之所以能够证得,是因为我们对渴爱的舍离。如果我们把渴爱给消灭了,能够把因中断,果自然也就不呈现了。

其实就是我们所讲的苦灭。苦灭就是对爱欲,当然它不仅仅是爱欲,爱欲是整个链条之一,就是要灭除我们的爱欲,最终达到苦灭的境界。苦灭是印度宗教,包括所有的宗教都希望达到的一种境界。

这种苦灭可能在不同宗教对苦、对苦灭、灭苦的方法都是有差别的。但是佛教认为苦灭一定是证得阿罗汉果的,一定是达到涅槃境界的,说明爱欲是可以被灭尽的,说明我们是有解决的办法的。其实它也是造成我们痛苦的原因,我们如果能够终止贪爱,痛苦自然就终止了。按苦集灭道,四圣谛所提供的,这个应该是唯一的方法。

但其实我们每个人每天的努力为的是什么?不就是希望生活美好,身边充满所有美妙的声音、美妙的气味、美妙的颜色。我们在公司之间,通过勾心斗角、尔虞我诈来达成这一目的,但是我们始终没有办法解决,达到这种灭苦境界的境界,为什么?因为我们是从果上下手,佛陀是从因上下手。为什么?苦如何灭呢?我们找到一个重点,为什么无常世界能够引发苦,能够使这种苦受显现?是因为我们注入了爱欲之火,注入了爱欲之柴。我们说的灭苦,重点不在去阻断无常或者阻止无常,或者是隔离无常,重点是我们要致使苦受身体的倾向没有办法先发,也就是倾向的主要原因是什么?就是我们所说的渴爱,而不是断除无常。在这一点上,佛陀其实是最好的一个证明。

我们一旦揭示了生命的本质之后,是什么就不重要。为什么?佛陀揭示生命的本质是苦的,苦的产生的因是集,也就是说人生是苦,渴爱是集,渴爱是原因,告诉我们是什么,我们明白是什么之后。其实是什么就不重要了,接下来重要的是怎样去做。现在很多学佛的人仅仅停留在是什么的追问上,可能用一生的时间在追问是什么。比如学习不同的经典。这个法师讲经我也听,那个法师讲经我也听,一直在追求这个是什么的问题,而不落实到怎么样去做的问题。

(四)道谛

道谛其实属于是闻思修的前两个阶段,然后道谛进入一个怎样做的阶段,我们这里的道谛其实讲的是导向涅槃的方法,也就是“八正道”。

八正道其实是灭苦的八种方法,而且在佛教的经典里面,为什么不用“八圣方”或“八正方”,而用“八正道”?它是有一定用意的。方法不一定是有人验证过,但是道路一定是人走出来的。山林山野之间一静寂一片荒草,我们怎样在这荒草里出现一条路,就是人不断地去走。

那么,这里的道一定是前人走过的道,一定是验证过的道。前人是谁?前人就是古佛。所以,在汉语的经典里经常看到佛陀所行之道是古仙人道,古仙人三个字,就是如来,叫古如来道。为什么翻译成古仙人?因为佛教刚进来时,中国人的理解仅仅停留在可能是道教的层面上,对先人,有相对应的理解。如果翻译成如来,大家对如来不是那么了解。所以佛陀是什么?佛陀只是古道的发现者,而不是创造者。

道其实有很强的心理学意涵,让所有人一听,道是古仙人验证过的道路,所以就会对“八正道”有深刻的信心,愿意去践行它。另外一方面就是道这个字,道出了一个问题,就是实践性。道路是要走的,佛陀走过的,古先人走过的,我们今天也是拿来走的,我们只有走到这一个道上,才知道这一个道上的风光是什么。佛陀光说道,我们光用来念这个道是不行的,所以要真正的理解道谛,必须要亲身力行去体验。那么重点在哪里?重点在道不在口,而在行。

我想说一下“三转十二行相”。可能有刚刚接触四圣谛的不知道“三转十二行相”是什么。四圣谛有四种,苦、集、灭、道,每一种佛陀都有一个侧面的讲解。

第一层面的讲解是告诉你什么是苦集,什么是集,也就是像义理的解释一样。第二遍,四圣谛告诉你什么?你应该知道应辨之或者当辨之,作为一个行者。在《转法轮经》的对机众对五比丘说,这是苦圣谛。然后苦之集是什么?苦之集是渴爱,你们应该把它断掉,渴爱断掉的时候自然就没苦了,这是三转。最后苦之灭,也就是把渴爱灭掉的时候,苦自然能够止息。你们也应该去证得这种境界。我通过什么去证这个境界,就是八正道,因为修八正道就能证得这种境界,所以你们应该去修八正道。

为什么我把这个拎出来再讲一下,其实简简简单单的三转十二行相,它说明了四圣谛为灭苦方法论的根本依据。而且在中间有一个关键的环节是知,也就是知苦,在佛法的践行上,这个意义是非常重要的。

小结

我们说苦圣谛应变之,或者有的经典翻译成当之,那说明我们必须要清楚的了解、见到苦,清清楚楚的观察到无常是苦,只有这样我们才为断苦或者灭苦打下解脱的基础。所以在四圣谛这一套方法论的基础下,知苦是第一步。另外一点从解决问题的层面上来看,知苦也就是说认识到苦的存在,你认识到无常是苦,才有可能学会如何与苦保持距离,所以知苦也是灭苦的主动力和必要条件。

其实佛陀在还是太子的时候,他观到四门生老病死的现象,觉察到人生是苦。但其实这种感觉纯粹是他最初对生命的一种感觉。随着他的开悟,随着他的正道,其实他对人生有一个最本真,对生命有一个本质的认识。从它本质的认识,到觉悟之后,知道生命是苦的,然后苦集是什么,如何去灭,而后建立一套原始佛教的一个基本体系。

这个体系按四圣谛来讲,从是什么、为什么开始,最终落实到应该做什么。佛陀对苦的描述是什么?就是深陷轮回,不得解脱,是为苦。这是佛陀对人生现实状态的一种形容,一种客观描述。不管你是信佛也好,不信佛也好,这种状态都存在。

佛陀的创建与别人的创建不同之处在哪里?佛陀提出的缘起,是从业力的角度上来追根溯源,又对苦进行审查,也就是在认识的层面上,佛陀能够洞见苦生起的整个过程。他不仅仅停留在这个层面,并且在修行层面上为当时的五比丘,以及后人提供了一套合理又可行的修行方法。

在这样的前提下,我们说人生是苦,不错,但是苦并不可怕。佛陀为我们提供了一个“人生是苦”这种悲哀命运的消解之法。所以我们学习四圣谛,要理解这个层面的问题才是有意义的。如果说仅仅停留在这里,没有以修道论或者解决方法的前提去理解的四圣谛,可能最起码不是那么符合佛陀讲经的本怀。