作者丨吴林 编辑丨韩玮烨、崔昕 排版丨崔昕

2020年,疫情暴发使全球经济遭遇了二战以来最严重的衰退。多国经济陷入深重危机,全球旅游业、民航业和餐饮等服务业几乎全面停摆,虽然目前已经看到疫情形势好转,全球经济生产活动逐步恢复正常的迹象,但不确定因素增多,依然使世界经济前景不甚明朗。

如美国12.3万亿救助计划落地,强力刺激经济复苏,却也增加了通货膨胀压力、债务风险和金融稳定风险。欧洲经济在主要经济体中降幅较大,复苏困难重重。日本经济前景仍较为疲软,印度、巴西、南非等新兴经济体经济运行受到严重冲击,加之新冠疫苗接种进度滞后于发达经济体,对经济复苏形成明显制约。

面对世界经济发展的多重不确定性,值此清明期间,让我们共同缅怀已逝经济学家,感谢他们曾经对世界经济发展做出的贡献。

01

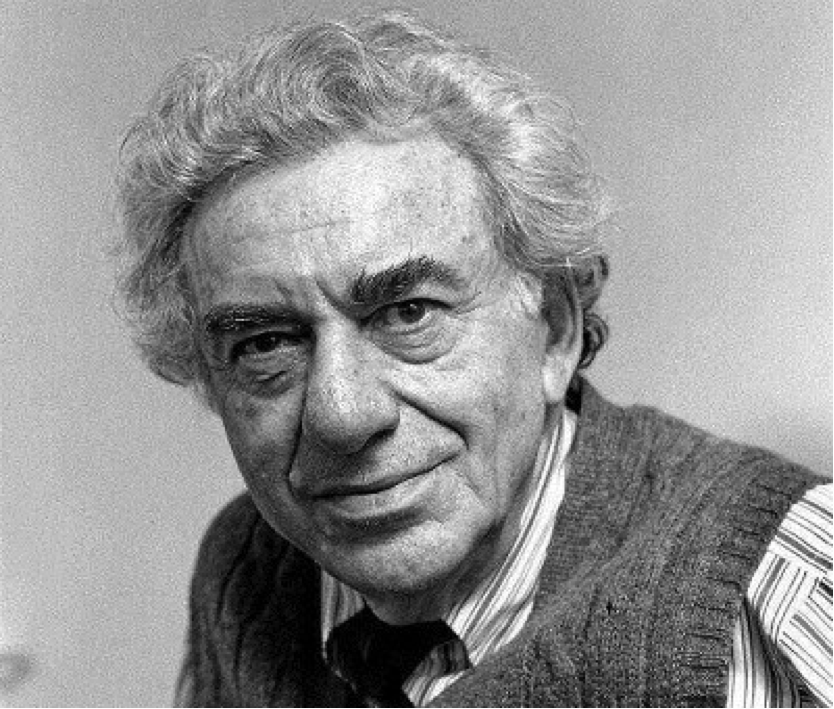

海曼·明斯基:金融不稳定性假说

海曼·明斯基(1919~1996),金融理论的开创者、金融不稳定性假说的提出者,是第一位提出不确定性、风险及金融市场如何影响经济的经济学家。他的“金融不稳定性假说”是金融领域的经典理论之一,其认为,资本主义的本性决定了金融体系的不稳定,金融危机及其对经济运行的危害难以避免。

明斯基曾经被长期忽略,但其观点却在2008年金融危机到来后“复活”。他认为,经济一片繁荣的时候,其实就已经埋下了危机的隐患。稳定性会改变行为、政策制定和商业发展机遇,然后不可避免地引发不稳定。不仅如此,他还指出,包括证券化、提升负债比例、债务分层和杠杆收购在内的金融创新,最终都将导致金融危机。但他并没有简单化地得出应该拒绝发展金融市场、排斥金融创新的武断判断,而是指出,因为现代资本主义是一个金融体系,所以其无法实现持续的稳定。这种情况下,调节政策就应当随时适应不断变化的环境,进行动态调整。

02

托马斯·谢林:非合作博弈

托马斯·谢林(1921~2016),诺贝尔经济学奖获得者、非合作博弈理论的集大成者,其理论贡献是用非合作博弈分析人类冲突和合作,深奥而又简单。他还被誉为影响了一个时代(冷战时代)和世界的思想家。凭借非合作博弈理论,谢林拿下了2005年的诺贝尔经济学奖。他认为,非合作博弈可以理解许多社会互动,尤其是国际互动。

谢林的博弈论突破了新古典经济理论的分析方法,在数学逻辑的基础上,加上了很多日常的因素,比如声誉、传统、自信、大度等人类行为,把非数理的博弈论运用于国际关系、政治学、心理学等领域,从而做出了经典的理论贡献。

用谢林的非数理博弈理论来分析当下的中美关系,可以帮助人们更好地理解中美博弈的基本逻辑,以及可能的政策选择空间。在特朗普时代,中美关系进入了变动不居的时代,这个时候中国如果能够表现得不仅自信,而且大度,不仅注重自己的声誉,而且还依循中美关系的传统,就可以在变幻无常的中美关系博弈中掌握主动权。

没有核武器爆炸是整个世界的幸福,非合作博弈是危险的,但结果也可能是好的。如果政治家们注重自己的声誉、关心传统,不仅自信而且大度,那么核爆炸的危险就会降到最低。

——多次访问中国的谢林

03

约翰·纳什:“博弈论之父”

约翰·纳什(1928~2015),著名数学家、经济学家,提出纳什均衡的概念和均衡存在定理。纳什可能是世人最为熟知的经济学家,因为他是影片《美丽心灵》男主角的原型,而这部电影也获得了奥斯卡金像奖。

纳什主要研究博弈论、微分几何学和偏微分方程。由于他与另外两位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献,对博弈论和经济学产生了重大影响,而获得1994年诺贝尔经济学奖。

简单概括,博弈论主要研究理性决策者之间冲突或合作模式的相关问题。博弈论可以用来解释世间万事,从蚁群的功能机制到消费者可能会购买哪些产品等。纳什对博弈论最根本的贡献在于他开拓了一个更广阔的应用领域和不同的研究前景。先前的研究者重点关注博弈论下的特定问题,而且研究条件非常苛刻。纳什跳出了先前狭隘的学科范畴,扩大了博弈论相关概念的应用范围,展示了博弈论的适用性。若没有他的突破性研究,博弈论就不会有今日的发展。

他用博弈论向世人证明:在任何一项比赛中,只要参与者有限,他们的选择也有限,那么,至少存在一种情况,在那种情况下,任何一个参与者都不能单独改变策略而改善自己的处境。用经济学家Samuel Bowles的话说就是,总存在那么一种情况:“如果考虑到其他人会做些什么,那么每个人都会竭尽所能以期达到大家受益”。当然,纳什均衡并不意味着任何人都能得到最好的结果,只是这样一种情况:既然无法改变别人的选择,那只有改变自己的选择以达到对大家都好的目的。

这绝不仅仅对于经济领域适用,对于社会发展和个体发展,亦然。

04

道格拉斯·诺斯:

从“新制度经济学”到“供给侧改革”

道格拉斯·诺斯(1920~2015),美国经济学家、历史学家。新经济史的先驱者、开拓者和抗议者。由于建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”,获得1993年诺贝尔经济学奖。

诺斯对经济学的贡献主要包括三个方面:第一,用制度经济学的方法来解释历史上的经济增长。第二,作为新制度经济学的开创者之一,重新论证了包括产权制度在内的制度的作用。第三,将新古典经济学中所没有涉及的内容——制度,作为内生变量运用到经济研究中去。特别是将产权制度、意识形态、国家、伦理道德等作为经济演进和经济发展的变量,极大地发展了制度变迁理论。

提及新制度经济学,或许不懂经济学的人说不清楚。但若谈到“供给侧改革”,绝对是近期的热词。进入11月以来,中央高层频频提及供给侧改革。而供给侧改革与新制度经济学之间的联系更是千丝万缕。

供给侧改革的核心,就是降低制度成本,包括交易成本、各种税费、融资成本、社会保障成本等。

从诺斯的制度范式来分析,所谓供给侧改革,就是通过供给的顶层设计,一方面降低企业的制度性交易成本,将困扰企业的种种制度性桎梏一举打破,实现企业的制度松绑;另一方面,供给侧改革,更是通过供给侧的结构调整,提高供给的质量与效率。在中国目前深入“供给侧结构性改革”的今天,诺斯的理论和思想仍具有重要的现实指导意义。

05

米尔顿·弗里德曼:自由的捍卫者

米尔顿·弗里德曼(1912~2006),美国著名经济学家,芝加哥经济学派领军人物、货币学派的代表人物,1976年诺贝尔经济学奖得主,被广泛誉为二十世纪最具影响力的经济学家及学者之一。

弗里德曼以研究宏观经济学、微观经济学、经济史、统计学、及主张自由放任资本主义而闻名。

弗里德曼在理论上有三大贡献:

现代货币数量论

首先是提出现代货币数量论,即通货膨胀起源于“太多的货币追逐太少的商品”。政府可以通过控制货币增长来遏制通胀。这被视为现代经济理论的一场革命。

消费函数理论

其次,他创立消费函数理论,对凯恩斯经济理论中的边际消费递减规律进行驳斥。弗里德曼指出,这一理论站不住脚,因为人们的欲望实际上永无止境,原有的得到满足后,新的随即产生。

“自然率假说”理论

第三,1968年,弗里德曼与美国哥伦比亚大学经济学家菲尔普同时提出“自然率假说”理论。他们发现,长期来看,失业率与通货膨胀并没有必然联系。自然失业率永远存在,是不可消除的。因此政府的宏观调控政策长期来看是不起任何作用的。

作为一个经济学家,弗里德曼很好地完成了自己的任务,深深地影响了一大批中国人——其中不乏能够直接影响甚至决定中国发展道路的人。

06

肯尼斯• J• 阿罗:一代经济学宗师

肯尼斯·阿罗(1921~2017),美国经济学家,于1972年因在一般均衡理论方面的突出贡献与约翰·希克斯共同荣获诺贝尔经济学奖。他在微观经济学、社会选择等方面卓有成就,被认为是战后新古典经济学的开创者之一。除了在一般均衡领域的成就之外,阿罗还在风险决策、组织经济学、信息经济学、福利经济学和政治民主理论方面进行了创造性的工作。他还是保险经济学发展的先驱,更一般意义上讲,他是不确定性经济学、信息经济学和沟通经济学的发展先驱。

经济学学生,基本都了解阿罗在一般均衡方面的研究——对每一位学习经济学的人来说,他本人也是殿堂级宗师般的存在。在斯坦福大学和哈佛大学任教期间,阿罗有四名学生先后荣获诺贝尔经济学奖,分别是:约翰·海萨尼(JohnHarsanyi,1994 年)、迈克尔·斯宾塞(Michael Spence ,2001年)、埃里克·马斯金(EricMaskin)和罗格·梅尔森(Roger Myerson,2007年)。

在阿罗之前,当时比较先进的经济理论学者都主张,各种架构中的经济行为,都是在有限的选择方案中从事本质上理性的抉择。简单来说,每个人都能够根据自己的利益和喜好选出个顺序来,那么将所有人的选择加起来,就一定是最符合社会利益和喜好的选择。所以,投票让少数服从多数就是最好办法。

但阿罗发现并非如此,从逻辑推理上来看,多数决定结果的投票并不一定具备递移性。他用数学和逻辑,将社会选择理论与福利函数紧密结合提出,一种合理的集体选择和社会决策机制应该同时满足“理性原则”和“自由选择”,具体来说有如下五个前提条件:理性、独立性、一致性、无限制性和非独裁性。即选择是理性的,方案之间互相独立,社会价值与个体价值之间有正向关联,每个社会成员都可以自由地按自己的偏好进行选择,不存在能把个体偏好强加给社会的可能。

简单来说,如果众多的社会成员具有不同的偏好,而社会又有多种备选方案,那么在简单多数的民主制度下不可能得到令所有人都满意的结果。即,完美的民主是不可能的。

07

张薰华:国内首次提出“土地批租”问题

张熏华(1921~2021),我国著名经济学家、《资本论》研究泰斗、土地经济学的拓荒者。

他是国内学术界第一个提出“土地批租”的学者。66岁时,他出版了国内第一本关于土地问题的研究手册《土地经济学》。他研究《资本论》,将马克思主义同中国社会主义实践相结合,有效解决了许多社会主义建设中的现实问题;他以“贱尺璧而重寸阴”为座右铭,坚持“尊重科学而不做风派”的学术原则。

张熏华的青年时代见证了中国人的挣扎与奋起,他一辈子的研究都聚焦国计民生。他用三篇论文表达了一个观点:土地属于国家,只能出让使用权,不能出卖所有权。但在商品经济条件下,土地的使用为价值规律所调节,而价值规律又通过价格表现出来。在较优等土地上经营商品生产和流通,会带来超额利润,因此,级差地租应该成为国家的财源之一。他还建议,可以借鉴香港土地制度,实行新的土地政策。

1988年4月,第七届全国人大会议通过《宪法》修正案,在第十条第四款中补充了“土地的使用权可以依照法律的规定转让”。自此,土地批租的概念深入人心。

08

成思危:中国风险投资之父

成思危(1935~2015),我国著名的经济学家和社会活动家,第九届、十届全国人民代表大会常务委员会副委员长,被誉为“中国风险投资之父”。

成思危曾预言房地产在我国20年的支柱地位。他认为,房地产不仅仅是经济问题,而且是社会问题,甚至是政治问题,如果不解决居者有其所的话,会产生社会问题,所以房地产作为支柱产业,不管从哪个角度看都是重要的。

他曾明确指出,要让市场资源配置发挥决定性作用,特别在价格问题上,对房地产的调控思路应该转移到真正让市场在价格上起决定性作用,让购买者、市场的消费者起到重要的作用。另外要从供求关系上解决房价的问题,如果限制供应,那最后的结果是需求更紧张,所以必须要从供应和需求两个方面共同解决商品房健康发展的问题。