很多自由主义西方国家把美国对于文明内涵的诠释尊为不可改变的自然法则。但如果这种诠释已经到了无法挽回的崩溃边缘该怎么办?

2月9日《亚洲时报》刊文《体系领袖的海妖之歌》

美国海军战争学院战略与政策系教授迈克尔·弗拉霍斯曾说,美国不只是一个民族国家,而是“体系领袖”—— “是一个文明型大国,就像古罗马、拜占庭和奥斯曼帝国一样。”其实,这种国家还包括中国,这是弗拉霍斯没有提到的。体系领袖是“一种与国家相关联的普世性身份认同框架”。显然这种身份认同框架今天掌握在美国手里,这对美国是非常有利的。

2月3日,英国资深情报人员阿拉斯泰尔·克鲁克在《中东的以色列:文明和形而上的战争》一文中深入探讨了这种“文明愿景”,称其“在全球范围内强制性铺展开来”是美国在响应不可阻挡的"昭昭天命”:不仅在政治层面笼罩着西方个人主义和新自由主义外衣,而且还结合了“犹太-基督教的形而上学”。

克鲁克还注意到,冷战的胜利“极大巩固了”美国文明愿景在美国精英阶层心中的优越性,这种观点已经根深蒂固。从美国精英的视角来看,后现代的悲剧就是:以上这种情况很快将不复存在。过去三年来美国政坛的恶性内斗不但让全世界看得目瞪口呆,也加速了悲剧的上演。

记住“蒙古治下的和平”

我们应该清醒地认识到,与游牧民族领袖成吉思汗在马背上打出来的“蒙古治下的和平”相比,或许“美国治下的和平”(Pax Americana)更像是历史里的昙花一现。

成吉思汗通过一系列攻势控制了丝绸之路,先后击溃新疆和中亚地区的西辽,征服信奉伊斯兰教的花剌子模,吞并布哈拉、撒马尔罕、巴克特利亚、呼罗珊和阿富汗。蒙古人于1241年到达维也纳郊外,一年后到达亚得里亚海。

罗马帝国鼎盛时期范围与蒙古帝国疆域对比图(图源:大英百科全书)

这个超级大国的疆域从太平洋横贯亚得里亚海的广袤土地。当时西方基督教世界受到的冲击是我们今天难以想象的。教皇格里高利十世渴望了解这些世界征服者的身份,以及能否让他们皈依基督教?

另一边,多亏埃及马穆鲁克王朝于1260年在阿音札鲁特战役中取得胜利,伊斯兰世界才免于被纳入“蒙古治下的和平”。

“蒙古治下的和平”是单一独立、组织清晰、决策高效、兼容并包的政权,当时正好是丝绸之路的黄金时代。马可波罗所臣服的忽必烈大汗,想比汉人更像汉人。他想证明游牧民族征服者只要定居下来,也能学会行政、贸易、文学甚至航海。

然而忽必烈终究无法阻止若干个相互竞争的汗国从大蒙古国分裂出去。这使伊斯兰教得以从中渔利。世界从此改变。100年之后,来自中国、波斯、俄罗斯和中亚的蒙古人与他们马背上的祖先已经相去甚远了。

回到年轻的21世纪,可以看到新的倡议横贯亚欧腹地,连接边缘地带,历史的主动权再次回到了中国手里。从16世纪一直延续到20世纪末的情况发生了变化,西方不再是颠覆产业、改变世界的企业的孕育之地。

尽管有恶毒的人一厢情愿地幻想新冠病毒会让“中国世纪”——实际上是亚欧世纪——脱轨倾覆,也有狭隘的人制造滔天舆论攻势试图妖魔化新丝绸之路,但请不要忘记,现在才是万里长征第一步,无数项目都还没有启动。

预计在2021年,东南亚、印度洋、中亚、西南亚、俄罗斯和欧洲的所有陆上经济走廊和枢纽项目都将加快速度推进,与此同时,从大连到比雷埃夫斯、的里雅斯特、威尼斯、热那亚、汉堡和鹿特丹的海上丝绸之路将初现全貌,形成真正的亚欧珍珠链。

除了15世纪初郑和下西洋的短暂远航之外,这将是中国两千年以来首次有能力在海洋和陆地两方面将政治和经济发展的活力有机结合。近代史上,亚欧大陆轮番遭受西方和苏俄殖民。如今,它正全面迈向多极化——由俄罗斯、中国、土耳其、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国主导的一系列复杂且不断演变的力量格局。

多极化的每个参与者都应抛弃幻想,认清所谓“体系领袖”的执念:它要防止单一大国或联盟(如中俄战略伙伴关系)团结整个亚欧大陆;确保欧洲继续臣服于美国霸权;阻止西南亚——或“大中东”地区——与亚欧大国相连;以及不择手段地防止俄罗斯和中国轻松获得海上通道和贸易走廊。

伊朗的讯号

如今,人们开始偷偷猜测:一旦美国变本加厉地推动伊朗政权更迭,后者的应对策略会不会是请君入瓮,就像2014年爆发战争的乌克兰顿巴斯地区一样,把美国新保守派吸引进来,再让俄罗斯瓮中捉鳖。

在极限施压之下,伊朗最终极有可能永久放弃《关于伊朗核计划的全面协议》和《不扩散核武器条约》,等于公然邀请美国对其进行攻击。

目前,德黑兰方面已发出两个非常明确的讯号:首先,作为对美国刺杀苏莱曼尼少将的回应,伊朗导弹极为精准地打击了美军驻伊拉克的艾因·阿萨德空军基地,这意味着美国庞大的军事基地网络中任何一个分支都可能受到攻击。

另外,随着中央情报局“战场机载通讯节点(BACN)”战机在阿富汗加兹尼省被击落,美方含糊其辞的否认也传递着一个讯息。

人称“阿亚图拉迈克”、送葬者、黑暗王子的中情局要员迈克尔·德安德里亚可能在、也可能不在这架飞机上。尽管没有美国政府消息源会证实或否认德安德里亚是死是活,甚至对此人的存在都不置可否,但这起事件传递的信息是一样的:你们的士兵和间谍都可能受到攻击。

自珍珠港事件以来,没有哪个国家敢像伊朗在伊拉克所做的这样,如此剑拔弩张地与“体系领袖”对峙。弗拉霍斯提到了我在2003年亲眼所见的情况:“年轻的美国大兵称伊拉克人为‘印度人’,就好像美索不达米亚是美国蛮荒的西部一样”。美索不达米亚是我们所知的最重要的文明发源地之一。但不管怎么说,尽管“体系领袖”花了两万亿美元想把伊拉克炸成民主国家,最后它的文明愿景也没有达成。

美索不达米亚孕育的多个文明因楔形文字的失传逐渐被遗忘

海妖们和《甜蜜的生活》

说到这里,让我们为“文明”政治增添些许美感。威尼斯这座城市是帝国脆弱性和西方衰落的生动真实写照。每次去威尼斯,我都会重走美国诗人埃兹拉·庞德在史诗巨著《诗章》里提到的地方。

去年12月,时隔多年后我再次来到又名“珠宝盒”的奇迹圣母堂,它在《诗章》中扮演了重要的角色。到了教堂,我告诉管理员女士,我是来找“塞壬”海妖的。她心领神会地一笑,领着我穿越中殿走到中央楼梯。美艳的海妖们就被雕刻在阳台两侧的柱子上,正是《诗章》第20章中所写:“水晶柱、老鼠簕、柱头上的塞壬”。

意大利奇迹圣母堂

这些海妖是由皮埃特罗·隆巴多的儿子图利奥和安东尼奥雕刻的,他们都是威尼斯15世纪末至16世纪初的雕刻大师。《诗章》第76章写道:“在图利奥·罗马诺雕刻塞壬以来,据老门卫说:‘从那之后,再没有人能为我们的珠宝盒奇迹圣母教堂雕刻塞壬了’。”

庞德把雕刻者的名字写错了,但这不要紧。重要的是,庞德看到了塞壬是一种强势文化的缩影,就像庞德在《文化指南》(Guide to Kulchur)中所写:“对整个时代、对事物缘由的堆集与顺序的感知,各种零碎细节拼合在一起,规模大小没法说清楚”。

正如他所钟爱的文艺复兴时期画家乔瓦尼·贝利尼和皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的杰作一样,庞德完全明白这些“塞壬”站在了高利贷的对立面。,用庞德的话说,这种以高昂利率放贷的“艺术”不仅剥夺了文化里最高级的艺术,而且它是导致生命本身变得金融化和市场化的元凶之一。庞德准确地预见了这一过程,他在长诗《休·塞尔温·莫伯利》中写道:“贤哲赫拉克利特说:万物皆流动;但一种鄙俗的廉价将贯穿我们的整个时代。”

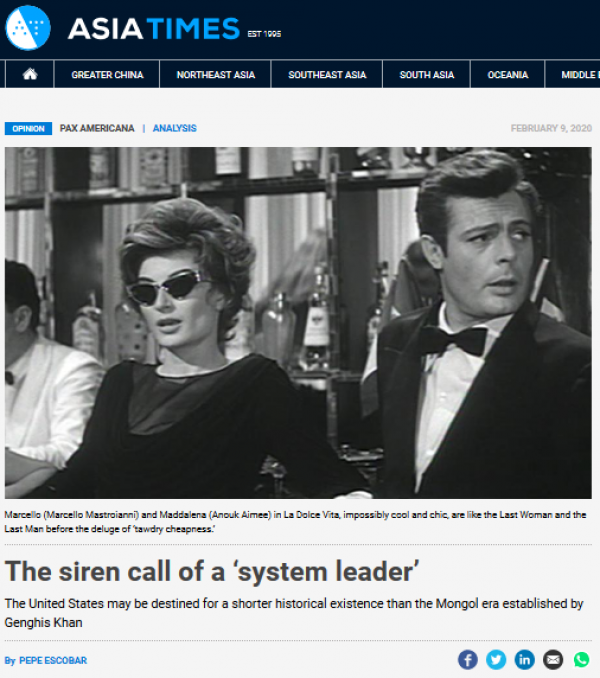

2020年,电影《甜蜜的生活》(译注:由意大利导演费德里科·费里尼执导)将满60周年。就像庞德笔下的塞壬一样,费里尼在罗马拍摄的这部杰作就像一卷记载旧时代的赛璐璐黑白底片,它是“摇摆的六十年代”的产物。电影中的马塞洛和玛德莱娜,超乎想象的洒脱和优雅,就像“鄙俗廉价”的洪流吞没地球之前,世间最后的男人和女人。电影的最后,费里尼向我们展示了马塞洛对自己美丽的小世界沦陷于丑陋和廉价感到绝望——一如“体系领袖”制造和兜售的垃圾文化即将吞噬我们所有人。

庞德也是人,一个人味十足、特立独行、无拘无束的美国古典天才。但“体系领袖”误解了他,把他当作叛徒对待,囚禁在比萨,还送到美国一家精神病院。我始终想知道他1972年在威尼斯过世之前,是否有机会观赏1960年代的《甜蜜的生活》。毕竟,他和奥尔加·拉奇(译注:庞德的挚爱)在奎里尼街的房子附近就有一家小电影院,步行就能到。

《甜蜜的生活》女主角在罗马许愿池呼唤男主角的经典场景

“马塞洛!”女主角艾妮塔那一声如“塞壬之歌”般经典而性感的呼唤弥散在许愿池喷泉的水花中,直到今天我们仍能为之沉醉。今天,我们仍被“体系领袖”那摇摇欲坠的文明愿景挟持着,正如英国诗人T·S·艾略特令人难忘的句章,我们最多可以鼓起勇气,“回转头去,只须稍稍返顾一下,就看到那远古的恐怖。”