在纽约皇后区一个被仓库和小型摄影棚包围的街角,23岁的高慧琳正忙着装车。她盯着一地尚 未装载的箱子和已经被塞满的卡车车厢,陷入短暂的出神。这并不是一场时装发布会的筹备现场 , 而是她为一部竖屏短剧进行的美术准备工作。在短剧行业里,用三个月的时间完成一部长片体 量的作品几乎是常态。而这,已是她以这样的节奏完成的第六部短剧作品。

“没有人等你。”她说这句话的时候并无抱怨,只是平静地陈述一个事实。在这个观众随时可能划 走的短视频时代,影视美术必须学会如何一秒钟内“抓住人”。

从深圳到纽约,从独立电影到竖屏短剧,她正在以自己的方式重写视觉叙事的边界。

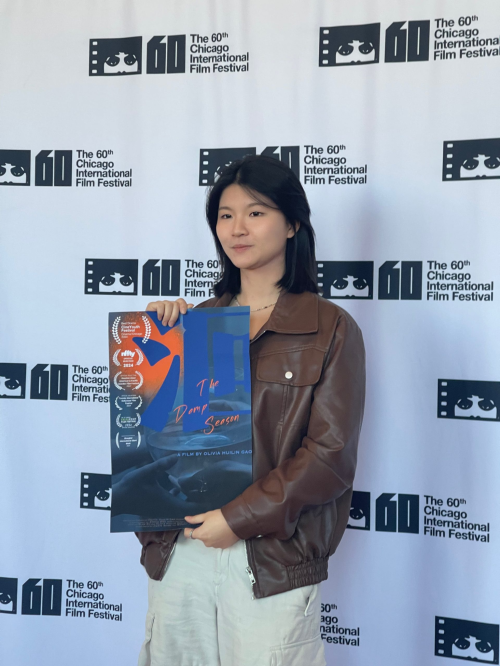

高慧琳亮相第60届芝加哥国际电影节红毯现场

海外短剧,正在改变一切

当谈起竖屏短剧时,我们很容易将其视作某种“低配”影视:情节直白、节奏紧凑、角色标签化。但 实际上,这种由ReelShort、ShortMax等平台引领的新兴媒介形态,正在快速重塑美国影像创作的 产业逻辑。

以ReelShort为例,自2022年推出以来,该平台已获得全球超3000万次下载,日活用户突破200万, 其中八成为移动端的年轻观众。在其平台上,播放量破千万的剧集已逾百部。这些内容的共性是: 节奏快、情绪密集、冲突直给。而这要求创作者在极短时间内完成高密度的表达。

如今,随着更多驻扎在北美、受过专业训练的年轻电影人加入,短剧的视觉标准正在被悄然抬 高。高慧琳正是在这样的背景中找到自己的位置。

影视美术如何在竖屏里开战

“我从没想过,我选的一盏道具氛围灯,能让一部短剧播放量破千万。”她笑着回忆起自己参与的 第二部作品。在拍摄准备初期,她提出应通过实景灯光渲染亲密戏中的情绪,“因为人在昏暗中靠 近时,紧张和靠近才会显得更加自然。”虽然导演起初犹豫,但最终还是采纳了她的建议,而这一 集也成为全剧的高光,也是最被观众反复回看的一集之一。

在ReelShort平台,高慧琳担任美术指导的多部剧集——如 The CEO s, Wife is a Badass、The Gourmet CEO Turns Out to Be My Baby s, Dad、Pregnant and Spoiled by the Billionaire——总播放量已突破亿 次,IMDb评分稳定在7.8以上。其中,Pregnant and Spoiled by the Billionaire 于2025年3月上线,不到 三周便接近两千万次播放,跻身当季平台播放量前十。

高慧琳担任美术指导的短剧《The Gourmet CEO Turns Out to Be My Baby's Dad》海报

某位短剧制片人在匿名采访中评价:“她的布景不是价格最低的,但绝对是性价比最高的。”

这句评价指向她逐渐打磨出的一套“高密度布景”方法论——使用撞色强化角色区隔,强调反光材 质以提升空间质感,通过实景灯光调动观众情绪。相比传统横幅构图,竖屏格式在空间使用上更 为局限。因此,美术设计需重新考虑纵向空间、人物关系的垂直呈现,以及如何在狭窄的画幅与 单一的构图中制造变化。没有时间留白,也没有画面冗余。在业内分享中,这套方法被视为“竖屏 美术”的有效路径之一。

她不声张,也不急于建构“风格”,但她确实促成了几部短剧在视觉层面的成功。

电影人的工作台:一边是工厂,一边是梦想

竖屏短剧能成为年轻电影人的新阵地并非偶然。

“在这里,资历不是必须的,作品才是。“高慧琳直言。短剧工业以其紧凑周期、高强度节奏、结果 导向的制作机制,为创作者提供了更快的成长轨道。“这里节奏快、反馈直接,只要你能在短时间 内解决问题、做出成果,就能被看到。”

与此同时,她也始终没有放弃独立电影的创作。

她自编自导并参与美术设计的短片《洄》(The Damp Season)讲述一段跨越时间的母女和解。影片 通过窗帘、墙壁与家具之间的冷暖色差,构建出一种“空间疏离感”,借由视觉元素传达人物间的 情感张力。该片先后入围芝加哥国际电影节与CineYouth青年电影节,并在后者获得“最佳剧情片 奖” 。随后还陆续入选戛纳短片角、美国国家青年电影节(NFFTY)等多个国际影展。

《洄》讲述了一位年轻女孩遇见了自己青春期时期的移民母亲——那个她早已疏远的亲人。这场跨越时空的相遇唤起了她对母亲的共情,也为她们之间重新建立联系打开了通道。

她担任执行美术的短片《池育笼鸟》(Until He s, Born)从500余部作品中脱颖而出,获得加拿大奥 克维尔电影节“观众选择奖”,并入围布里斯班国际电影节、开罗国际短片电影节、罗德岛国际电 影节半决赛等多个重要展映平台。

除此之外,她还以美术指导或执行美术身份参与了 The American、Missing Verses 以及《夜曲》( Nocturne)等项目,入选纽约国际短片电影节、洛杉矶亚洲电影节、美国 Cinequest 电影与创意 节、金门国际电影节等在北美及国际具有影响力的电影节。

“我仍然相信慢的东西有它的意义,哪怕你必须在快的世界里生存。前者训练对情绪的感知,后者 则训练叙事效率。”

高慧琳于拍摄现场工作中

她从来不是“传统意义上的美术指导”

在独立电影工业中,由于预算有限,美术往往被视为执行部门——为故事服务,为镜头让位。但 在高慧琳的创作实践中,美术是一种可以反向推导剧本结构的叙事工具。“我会问导演:这场戏里 , 谁在压制谁?谁需要被遮挡?谁该被放大?”在她看来,空间不是背景,而是参与叙事的角色。

因此,她逐渐开始向导演提出要求,在剧本初期就介入创作,从结构层面影响视觉呈现。而这种 方式正逐渐重塑人们对“电影美术”这一职业角色的理解。

她也承认,这种参与感并非从一开始就存在。“你要足够快,快到让他们知道你能帮到他们。”这 句略带锋利的自我要求,恰恰揭示出短视频时代对于创作者的真正考验:在分秒之间争取表达。

影视美术的下一场战役

“你会担心虚拟拍摄替代你吗?”当被问到这个问题时,她思考了片刻,缓缓地回答:“不会。美术 真正的核心是‘空间构想’,不是‘物理搭建‘。”

她正在将虚拟拍摄技术纳入实际创作之中,尝试将传统影视美术与虚拟引擎(Unreal Engine)等虚 拟制作系统结合,作为拓展视觉语言与工作方式的一种新路径。在节奏极快、拍摄空间高度受限 的短剧行业,虚拟拍摄有望成为突破成本与场景限制的关键手段,使创作者能在更高效的内容产 品生产中保留对画面质量的把控。为了不在技术变革中被边缘化,她选择主动学习,以确保自己 在未来依然拥有表达与主导的能力。

从执行到主导,从场景到结构,她逐渐意识到角色的转变意味着创作边界的拓展。她的最终目标 , 是能够以导演与美术的双重身份,创作一部真正融合虚拟拍摄技术、承载东方思想与美学的软 科幻作品—一部不依赖喧嚣,但依然足够辽阔的未来叙事。从工业效率走向个人表达,她希望能 真正实现一次技术与叙事的统一尝试。

被算法改变的一代,也在逐渐改变影像

竖屏短剧的风,起自中国,也正在吹往世界。它未必被学院派视为“高级影像”,却成了数百万年轻 人每天观看的日常。

在这场由平台、算法与移动端共同搭建的内容浪潮中,一批年轻的、流动的、仍在边界摸索的创 作者群体正在用他们的方式书写职业路径。高慧琳,就是其中一个真实而微妙的注脚。

在被速度裹挟的世界里,她选择了用细节建立秩序,用空间表达情绪,用主动创造机会。她的故 事并不顺遂,但正因如此,它足够真实。(文:钱思睿)