我跟子禾虽然只见过一面,但短暂的交谈中,他那充满悲悯和宁静力量的微笑始终在脸上荡漾着,并且,眼里有光芒。这是一种善意的表情,一种触及灵魂的深刻善意。《异乡人:我在北京这十年》是子禾的最新著作,聚焦于十年北漂生活,将一个个“北京人”的不同侧影曝光。

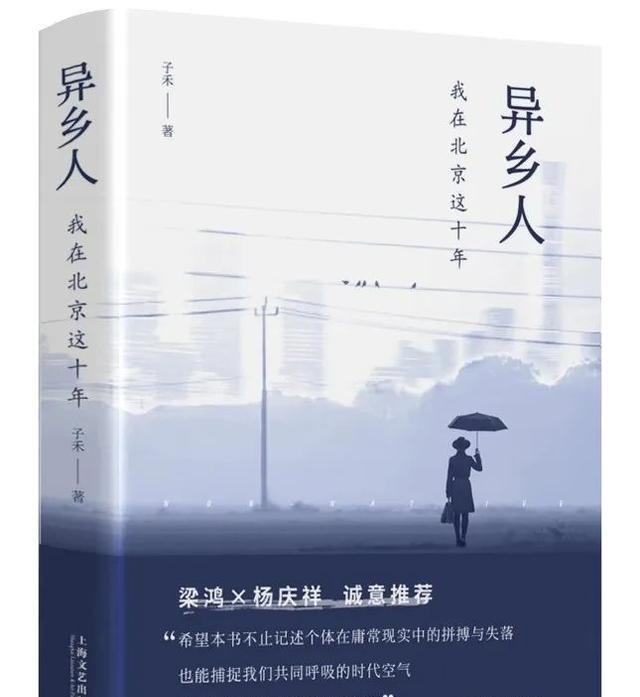

《异乡人:我在北京这十年》

子禾拨开现实困境的迷雾,在父辈的殷切注目下,离乡、北上、拼搏奋进,中国传统伦理道德的捆绑似乎是不由分说的命运之手。和乡土失去新一代年轻人不同,城市接纳了他们,他们来到北京,成为了小裁缝、学徒、服务员、流水线上的一个螺丝钉,他们走进格子间,成为编书匠、教书匠,走进庞大的企业机制,成为一种“桃花源”理想的拥趸,他们租住在150元、350元、750元、1000元的出租屋里,为城市的运转提供动力,为留守在乡村的父辈提供欣慰,为勤学苦读走出山村的孩子提供榜样。

石景山房东老太太是一面灰暗的镜子,她照出了城市老人的孤独、疾苦和邻里关系架空的那死水般的生活,反而是租客的到来温暖了他们老年夫妇的心。她为年轻租客煮粥、给他们修空调、分享冰镇西瓜等行为,短暂地模糊了房东和租客的界限,给灰暗的生活涂抹了几缕艳丽的色彩,然而这种情感的依赖是一种过重的负担,对于租客而言,漂浮的温情是一种变相的情感索取,这和心灵上需要独立、生活上需要个人空间是相悖的。而房东姑爷的北京人的优越感和对房租的微词,甚至对中介的不信任等,把老太太不议价和重信用这种老派作风直接否定了,房东和租客那种饭后聊天的过于质朴的情感纽带变得十分滑稽,租赁关系的存在,即使再互相体谅和关心,也不能保证能够消除互相隔阂的他者性、异己性甚至敌对性。

人也是社会的人。阿兰·乐比雄认为,人与他人互为主体。在这段共同居住的生活里,房东和租客间除了有交流、对话、合作和互相理解的正面性,还有冲突、对立、战争和互相误解的负面性,这意味着,房东和租客极有可能是善意相待也可以是充满敌意,这种关系是相当复杂的。

这在六郎庄的租房生活中尤其体现出来。六郎庄的出租屋里,傲慢而慵懒的房东肩负着收钱、监管乃至教育的使命,他们限制租客的用电用火、监控租客是否留宿他人、警告租客不可发出过大声音干扰他人。那些过于狭小的空间里甚至只有一张床位可以栖身,这样的人在房东眼里简直不需要尊严,不需要夫妻生活。每天清晨将污秽之物拎出去,倒入公厕,再回到出租屋换上体面的衣服走出去,将局促和阴暗的私人空间短暂抛到脑后。吃喝拉撒,无不受制在几平米的租来的空间里,这也是人之为人,也就是人作为人的纯粹身份的湮灭。“我”不断更换住地,当同为诗人的租客接替“我”住在某一个空间里,“我”看见他往昔的禅修生活的精神追求与他岌岌可危的婚姻生活、世俗名声与现实困境相互缠绕,他不断离去而又重新回到北京。

随着拆迁范围的逐渐扩大,“北漂们”仅能容身一床之位也有可能顷刻间消失不见,取而代之的是一幢幢小楼房,以及更多的格子间、握手楼。子禾倾注心力的十年,成为一种邈远的往昔,他将往昔生活譬喻为一棵旁逸斜出的纷繁之树,将社会视为大树生存的空间,一个个底层生活的人依赖这棵大树摄取生活所需的养分,同时又与土层深处庞杂的根须和各种生存在幽暗之中的生物共存。这也是很多人正在经历的日常,现在、未来仍然将不断重现、上演,他们涌来这座光鲜亮丽、能够带来声誉财富的梦想之地,看见当代生活纷繁的虚无。

子禾更侧重于书写生活的真相。我不由想起寇德卡的《吉普赛人》,他移动在不同的村庄和营地之间,为那些流离失所的吉普赛人拍下一个个瞬间,他的摄影震撼人心。在某种程度上,图像和文字作为一种媒介,藉此我们得以洞见人性中幽微而隐秘的世界。而子禾就是那个能够在真相面前正面直视而不愿背过脸去的人。

作者丨陈丹

编辑丨芦李娜