刘义军的艺术

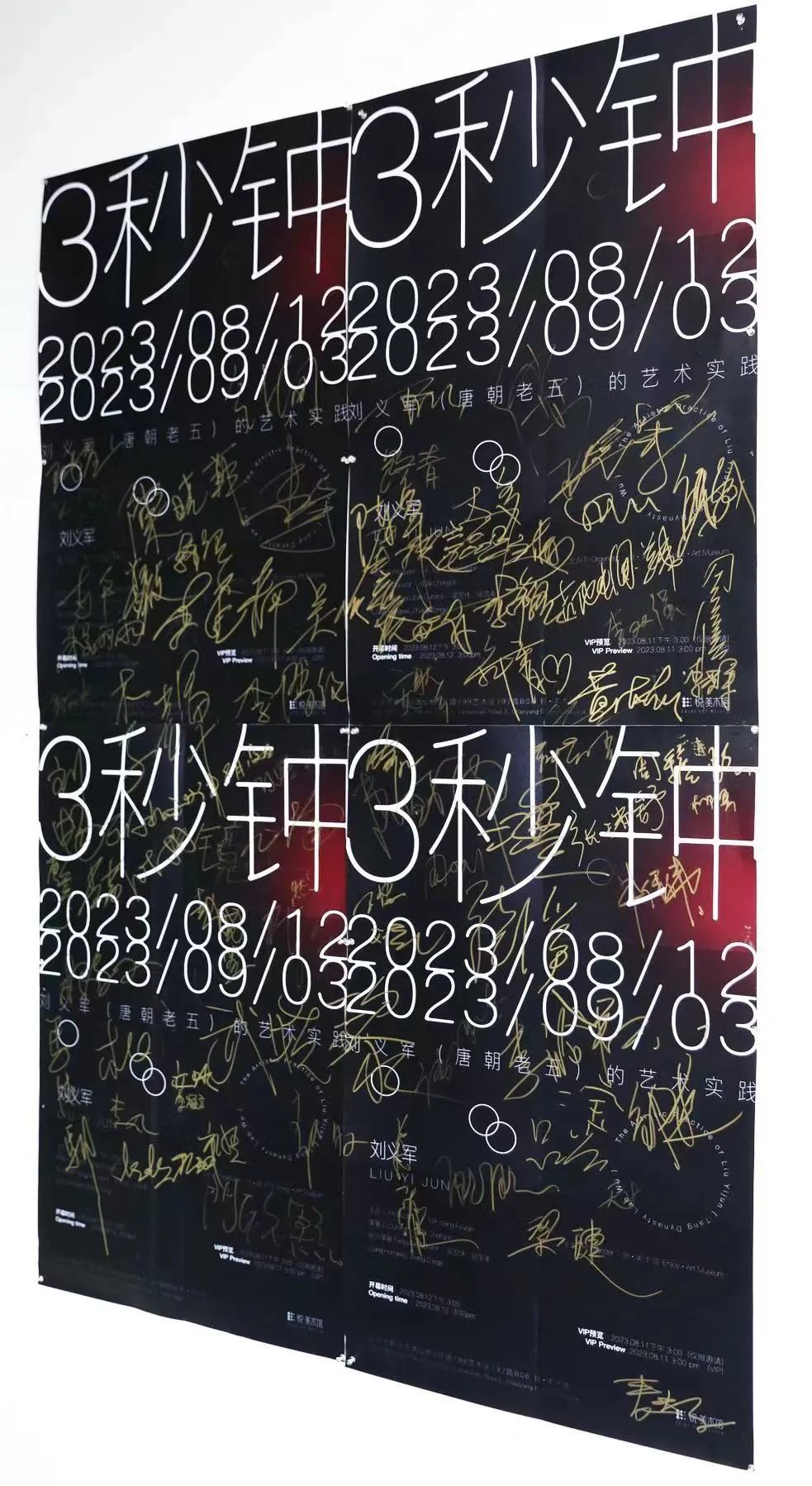

9月3日,“三秒钟”——刘义军(老五)个展于北京798艺术区悦·美术馆闭幕。

此次展览是刘义军三十年来最全面的一次个展,也是一次他和大家的对话。据策展人成蹊介绍,展览呈现了一个多元而丰富的刘义军,内容包括从90年代以来的:绘画、音乐、写作、影像、文献等。

以下,凤凰艺术为您带来专访报道。

1989年,唐朝乐队主唱丁武因为(老五)刘义军的演奏风格而邀请他加盟并成为唐朝乐队的主吉他手。

1992年,(老五)刘义军参与了唐朝乐队代表专辑《梦回唐朝》的发行;同年他被《SPIN》杂志评为“中国最伟大的吉他手”。1994年,他作为首张专辑的主创,与乐队参加了中国摇滚史上最为重要的香港红磡“中国摇滚新势力”演唱会。后来,随着成员张炬的突然离世,唐朝乐队逐渐消失在人们的视野中。

这一次,(老五)刘义军突然重新出现在北京798,但更多是以一个画家的身份。

老五的画面里是一个独立的、旷阔的泛灵论的世界。植物的枝蔓变身成为昆虫的触角,向画面的四处延伸,线条拥有了类似交感神经元一样的触觉构件。它们像是德勒兹所说的“块茎”,它是去中心化的、生成的、自由而无约束的野性。

观看老五的绘画,你需要摆脱逻辑理性的影响,让其进入到某种孩童般的跳跃式的想象力,一只花瓶也可以长出眼睛、耳朵和牙齿,自然的造型中浮现出某种面孔,宝盏、佛灯、莲蓬、祥云、菩提树,幻化成无穷多的面貌,藤蔓像舞动的手臂,瘦削的骨骼化作琴弦。

这种风格容易让人联想起“超现实主义”的绘画,但与其略有不同的是,超现实主义仍然倾向于强调一种符号性的意指关系,然而老五的绘画扔掉了某种对应结构和解释框架。有时候一颗植物也会化身成一个完整的世界图景、变成云气缭绕的仙山。

在老五的世界里,甚至不存在一种严谨的上下级关系,这是一种彻底的、东方哲学意义上的“齐物论”,正如“一花一世界、一叶一菩提”的道理,绘画的局部拥有某种总括性——有时候一次褶曲就是一串山脉、一片祥云。

在老五的世界里,不存在一种绝对的、封闭的物和形。一切都在相互生成,一切都在向边缘流动。一种充满了可能性的花蕊,就像莱布尼茨的“单子”,蕴含了世界的无穷变相。山体的块面处于一种不稳定的状态,它不是僵固的惰性的岩石,而更像是一种不定形的“气”,在某一个缝隙中会长出另一个完整的生态。

老五的好友陈文波评价老五的绘画有一种“纯真”,它“从一个局部慢慢生发”。这里有某种偶然的丰富性:老五挣脱了预先的构图阶段,因为构图已经是一种约束——它框定了内容,也局限了形式的探索。“生发”式的绘画,是一种向着未知的敞开、将主体抛入一种不可测的状况之中、让线条的发展引领着画家的手与心。这近似于一种老五所向往的、犹如印度秘境的朝向灵性的旅程:它抛弃“我执”,丢掉知识性的内容,任由想象力与心性驰骋。

有时候,有机物和无机物被结合在一起,东方佛教想象与外星文明想象碰撞耦合,莲蓬的植物结构演化成千盏佛灯,而火焰会变成宇宙飞船的助推器。

老五的绘画很自由,但并非没有观念。它似乎包含了一种朴素的宗教思想:世界的表相之下蕴藏着真正的奥秘,它远比肉眼所言更为复杂丰富,它是一个充满了能量的场域。缘起缘灭,万物的聚散流转漂浮不定,它既像是一种佛学主张,也像是某种量子力学观点。

这是一种“音乐性”的绘画,正如老五自己说的:“天与地是一个乐器,我这个人是一个琴弦。”老五始终让自己保持“干净”的状态,谦卑地将自己的实践当成一种中介、一种通道,韵律感源于原始能量与自然天意。或许老五没有阅读过亨利·柏格森的哲学,但他已经敏锐地触达了类似的境界:面对绘画的态度,不是“切片”式的,而是“绵延”的,是像他的音乐一样流淌着的、在动态中滚动漫溢的。

这正是为何,老五的绘画中既有人文山水、又有机械想象,既有凤鸟、也有异形。他纵观古今,无论西东,这正如同大众所熟悉的“唐朝乐队”的音乐:手持电吉他如同舞剑,音符则是律诗,演奏时的状态像是李白饮下了一壶烈酒,他同时看见菊花与月光。

这是恣意洒脱的老五的世界,他的表现力无关媒介,跨越音乐、绘画与诗歌,也穿越了从90年代至今。就像他的画中所暗示的,重要的并非事物的轮廓与边界,而是其传递的、更具共通性的“气韵”。就像人们回想起1994年红磡演唱会风光无限的老五们:没有人会说那不是盛唐的模样。

(以下为了方便阅读,凤凰艺术 = Q,刘义军 = A)

Q:是怎样的机缘巧合,促成了这次在悦美术馆的展览?你与策展人是怎么合作展开工作的?

A:这次是作曲家瞿小松和中国音乐学院的作曲家王珏的推荐,他们喜欢和我沟通聊天,聊一些音乐之类的,音乐维度的、生活维度的……聊得都很开心。大家从各个不同的角度看世界,看音乐,看人类的成长,看永恒的东西。他们从中搭建了这次我们和悦美术馆的成蹊副馆长沟通的桥梁,这样通过沟通就彼此认识了,成副馆长就来家里看作品。

我一般看对方心灵深处的综合指数来判断,来使我自己和对方沟通的欲望逐渐开始加深。我们从很简单谈到深处、谈到绘画,谈到一个人该属于他功能本身的价值。怎么样看待人的心灵最深处最干净最安静的那一面。然后还有一些主动和被动的引导。成蹊副馆长也非常好,他既又简单又非常有情感的和我沟通。沟通期间觉得非常地干净,感觉到人性的一面还有对应的东西,就是我说的“回音壁”的东西。

从声音的每次“源代码”的动态发射,到对方给予的“回音壁”的反射,我们逐渐开始产生出跃动的东西,不断加大这个能量的价值。当能量价值上升到一定的时间,这个能量达到饱和的时候,很多维度的语言就不断地展开了。彼此之间享受,就是这么一个过程。反正就是这么一个人与人之间的、像是正常带有回音的互动,我觉得很有兴趣,又这样沟通了两三次,就促成了这次展览的第一“代码”,第一时间我们就确定下来了,做这个展览。这里边还是这个能量的问题,不断地展开,很多想法就不断激活了。这个展览就逐渐开始落地。

Q:你是怎样从一个音乐人开始跨界进行视觉艺术创作的?请聊一聊你一路走来的从艺历程?

A:我觉得这个问题提得非常好,绘画这个部分,后期来讲是属于我比较热爱的。早期其实还是演奏我这把吉他。最早是八十年代末,那个时候中国刚刚改革开放,所有的资讯都比较匮乏的过程,我们算是第一波开始接触西方的声音、谱面,拼命的觉得练习、追赶,很兴奋,国外这么多优秀的演奏家、乐队,那时候真的资料比较匮乏,我们得到一点资料都很兴奋。兴奋的指数现在难以用语言来表达的。

因为之前的成长过程基本是半封闭,比较单一的,这个文化大门打开后,我们拥抱了这个时间。产生出来这个兴奋的价值。一切是一个新的世界、新的环境、新的声音动态。我就开始弹这把琴,每天基本上就十五六个小时,每天除了吃饭睡觉就是弹琴。弹琴期间这个过程基本坚持了十几年。

这个过程差不多给我对声音、生命的东西,打下了非常坚实的基础。每天就是在忘我的弹琴的时间里面,每天都如此。人就会在一个时间,面对生命的价值,当然有很多很多细节在里面,当时媒体没少报道我吉他生涯对生命的一个成长过程。这是我后来,30岁之前所孕育过程当中的一个强大的生命基础。

等到30岁时候这个能量就彻底地成熟了。能量的成熟就意味着自己找到了活的东西,那就是生命的东西。这个找到,我倒是觉得太珍贵了,这个珍贵的过程,现在看看很多我们过去的古人到现在,所谓的以心化物的东西,从那个时候就已经找到了,所以现在就总是想起来什么是以心化物,必须得有一个参照体,那就是自己,从一个被动调到一个主动生命的过程。这句话说得简单,实际上做起来太难了。是很多人这一辈子,可遇而不可求的东西。

多少从事艺术专业的人,都是一生想从一个被动生命调到主动生命。当调到主动生命的时候,一切都是体验三秒钟能量的这个给予的过程。这个启蒙过程还是我刚才前面提到的,是通过音乐,通过这把琴,这个频率,这个旋律和心灵之间,血液之间流动的过程,这个波动,产生,波动,产生,频率,再次频率,再次产生。吉他这个乐器,每天抱着它来弹,就像抱着自己的心一样。时间久了,就被融化了,被自己产生的这个过程所融化。

我总是说就是自己“最后的忘我”,这个过程只能是想到哪说到哪,我只是说把这个大概的曲线,一个成长的概念供大家来分享。还是刚才那句话,生命每个人都有,但是是否从一个“被动”变成“主动”的生命,这是我要提出来的一个强烈的问题,但那个时候想起来是不知道的,正因为不知道,在忘我的一个时间里面,所以它产生这么大的这么强烈的一个反应和反馈。那时候就觉得音乐太伟大了,它养育了我,让我清醒的感觉到人还有第二次和第三次生命的体验过程。

后来我就开始拿起画笔,觉得已经找到了主动的第一时间段,第一个单元,第一个时间下的三秒钟下的生命。我开始简单的一步步的画起我自己,用画笔推动这个画面。就开始产生线条的东西,波的这个东西和线条这个东西都在一个人的频率里面。

人心灵的这个频道启动以后,他可以产生无限大的深层的能量,现在人们讲的这么多维度,这么多再造的“小宇宙”,这都是后来现代人们提出来的,当初是没有这些词汇的。当时只是觉得非常好奇,每天的眼睛的亮度都和平常不一样。

▲ 左起:成蹊;刘义军(老五);梁宏伟;张宗希

这个能量的过程开始用笔、用线条做同样的体验。那是我第一次拿起画笔开始画。但是这个主要的洞察点来自于音乐和心灵之间的这个激活过程,是一个刚才提到过的从一个被动到主动的转换过程,这是艺术家的终生的荣耀,这是天性修来的德行。

当然这个过程得感谢天地之脉,天地这个气,给我们带来的这个媒介。让我在这里找到了无数前因后果,一些能量的洞察点。从开始学到了一些西方的演奏方式,基本到30岁那年,全部被我推翻了,很快转化自己的语言。在做自己的语言的同时,开始用绘画辅助自己的这个兴致,让这个兴致一直保留在一个从被动到主动的时间里边。这就是简简单单地叙述一下我成长的过程。

Q:请具体说一下你画画的过程,听说你喜欢从局部开始描绘?你的灵感来源和创作方法是怎样的呢?

A:我的灵感还是来自于音乐,心灵深处的东西。随时随地都要净化自己,我们每次积累的过程就像山洞里的清水,一点一点攒起来的。一点点靠自我的净化攒出来的,中国五千年,一年一滴水,这五千年也成了像泸沽湖、纳木错那样的清澈的水源。但它是非常通透的,像自己的心一样。

我有这种感觉:灵感这东西靠好的记忆好的信息存储在生命里面,不知道哪天它就蹦出来,但是如何吸纳这个最好的时间、最好的信息是最主要的。我刚才说过了,人们这个净化的过程,音乐人有一个近水楼台先得月的优越条件。灵感这东西很多来自于生活,来自于和朋友的沟通、聊天,经历了那个时代的,人们对精神的渴望。那个时候有很多情感融在生活的点点滴滴里面。

这后期靠自己身体的小宇宙,慢慢在里面从量变到自变量的一个循环过程,当循环到一定程度,心灵深处就像刚才说的,从一个被动调到主动的神似的第一时间会把它留住。不知在哪次谈话,哪次弹琴,动态里面就表达出来了。因为灵感这东西没有一个具体的,只能说它存在于生活的点点滴滴的成长环境里面。他是一种释放一种自由的解脱。

有的时候会体验在一个音和一个音之间的音程关系里面或结构里面,有时会慢慢的,刚才我说过了,30岁以后开始画的小画。有时在画里面体验到一个结构到下一个结构的惊喜。这个过程我觉得是我之前从来没体验过的。我觉得非常好奇,基本就是这样的,因为灵感这东西说不清楚,画画和音乐我觉得是在同频率里边产生的一种声音与视觉的共振,相互之间的重新的组合,自然流露出来的。

随着人对事物的理解有了不同的感受,人们开始接触的人、事物也有一些变化。这个变化就是我成长的过程。也接触一些优秀的音乐人,艺术家们,但我从音乐绘画里面找到了很多独立语言的可塑性,夯实了我成长的过程。

Q:你怎样看待音乐、绘画、写作之间的关系?你自己是怎样平衡并游刃有余于其中的?

A:画画,偶尔写写自己的随笔,以心化物,慢慢感知出来的。生命的释放的过程,一切东西都是用我的心慢慢给它融化,所有音乐绘画和小小的诗句都完全是我心融化的过程。这个过程都是自己每年每天每时每刻每分每秒的不同感受。看天看地看大海,都有信息的反馈,还有天地气脉,都是养分。

Q:唐朝乐队曾经是国内最重要的重金属摇滚乐队,你也曾被誉为中国最好的吉他手,为什么后来退出了?是对音乐的追求有变化了吗?你还一直在做音乐吗?独立音乐人在国内是怎样创造并生存的?

A:唐朝乐队是非常好的一支摇滚乐队。就是当年张炬去世,这个因缘破了,所有的点都散了。乐队的凝聚力散了。人的去世有很大关系。

后来我就基本追随自己“源代码”的东西去了。不被环境所左右了。不再跟着时代走,跟着自己的天性走。现在这么大年龄了,容易说起事情来容易把自己的经验和学到的知识把它总结了,给后人分享,我觉得没那必要。一个人一份波,它看似小小的一束波,其实这束波就是一束光。它就是藏在你的灵魂深处伴随你的成长的力量。

现在一聊这东西,把这些总结的东西分享给后人是想他们不走过去的这条路,人越走越精致,可是这种精致有什么意义呢,人的质朴,人性的那种自然的东西越来越少,全是塑造出来的。不要塑造。总结的东西不生动啊,不质朴。

我们有自己的语言,和东西方的碰撞,是把自己的语言给撞出来,可不是把别人的语言成为自己的语言。这个答案是错误的。

▲“唐朝乐队”:左起:刘义军(老五)、张炬、丁武、赵年

所以找到自己的“源代码”,第一时间的最佳能量最佳值,我不可能跟你一样,我有我自己的波行走的轨迹、自己的线条,所以自己的语言非常叛逆地把它表现出来。强大的自我的反射空间,它的力量有的时候很难用语言表达出来。

这个也用不着说自己多么多么伟大,多么多么在这个过程里面承担什么什么责任和使命,用不着感觉高高在上,吊着自己,这是应该做的。我们应该找到自己的语言,否则任何组建乐队的价值意义就没有了。核心就是以心化物,我是一个非常用心的人,所以才有今天的作品。

独立音乐人在这个环境中是很艰难的。早期的上个世纪80年代中国人虽然穷,但还有那个干净的精气神,还有力量。现在不一样了,真正的独立音乐人能走过来不是特别多的。大家也都是做一些综合性的音乐尝试、艺术尝试。这里也有分一些社会体系的和学院派的东西。他们都在不断地找自己的时间,找自己的语言,都在寻找这个答案。

但这个东西我个人觉得它是一辈子的,也不用今天多么着急,这一切都刚刚开始,这是一辈子的事情,千万不用着急。全凭自己在大风大浪里摸爬滚打的,在泥泞的路上,独辟蹊径、负重前行。这就是属于他们的精神,很伟大的一个过程。我也是其中一员,我也羡慕这些人。我觉得他们是好样的,对得起这一生,这就够了。

Q:你的绘画风格既有变化,也有隐性的一贯脉络与共性,在这方面,你对未来有什么想法和计划?

A:画的世界,是别人感觉不到的我的另外的一个时间一个角度,一个心灵深处的这么一潭静水。画的变化是人在任何时空,和大自然的天体运行,磁场、生态波,不断的动态环境里面,洞察出来的那种和自己此时此刻的那份净水能量波之间的一个互动互换的生命的那么一个交流过程。它的变化是随时、随地产生。

后期不知道是否还能保持自己当初的这个“时间”,看看其他的方式。不知道在我这有生之年里是否还会蹦出几个能量的时间差,让我在这个时间里享受这个荣耀的过程。挺感兴趣的挺好奇的。这个荣耀指的是天性给你的这个时间,因为它代表的是灵性带来的这种敏感吧。

这个敏感看你用到什么地方去,没有什么是绝对好的或是绝对不好的。敏感也给我带来一些性格上的缺憾,但敏感也给我在音乐绘画里带来生命互动相互融化的一个体验的一个过程。很有意思,人太微妙了。以后也许艺术这个两个字就没有了,但是能量还在。因为这两个字现在被人类过度使用了过度解读了,人们忽略了原始能量。

这个原始能量太关键了,我们从古代,魏晋南北朝各个时期,这个原始的东西非常重要,我们追来追去,最后追回到原始的时间差里面。人类经过了曲曲折折的工业文明,所以我觉得最后又回到原始的文明,我喜欢这个过程的。我觉得那个时候人是自由的,没有任何所谓的人得需要有个什么价值,什么方向,得这得那的……这人得多痛苦啊,多少的束缚啊,人得多讨厌自己啊。

其实人是特别特别可爱的原始点。它比动物高级是他有心,唯一不同的,天性里面有一种线、一种光抻着他。其实人有时还真不如动物呢,不往天上看,只往地上看,不知全世界人都找什么呢,都找欲望呢。我没给自己后面设定什么。就是让自己有的那几个,人的原始点,一是别浪费了,二是能保持它的那个鲜活的生命的主动点还能在就行了,其他的没什么。因为人到一定时候功能就会逐渐衰落,如何让人的功能减小衰落,就是去做做作品,去玩玩这个开心的做做那个,让自己的眼睛是明亮的,让自己那份净水和眼睛老有互动循环往复的过程,这就够了。没那么多的奢望。

Q:这一次展览给你带来了什么?有什么遗憾和期望?

A:这次比较幸运,遇到了非常好的悦美术馆的成馆长和他的团队,在这个展厅完全能够体验到我的这个虚拟的小宇宙结构的那么一个呈现。呈现出来的气氛我还是很兴奋的,因为我喜欢安静,在这么一个安静的环境里面,所有的团队成员他们都很尊重我一个音乐人的灵动的结构的这种每个点的走向、结构设计,还有用这个琴盒做到这个象征性的天线,我还是很开心的。这是我从被动调到主动的第一由来。没有这个天线,我是找不到好多维度信息的,他们给做到了。

之前我们的对话铺垫产生、出现交合,所以有了今天的结构的体验。非常好。这是给我自己——一个独立音乐人,通过美术馆的这个方式和来看展览的朋友,在美术馆的空间里如何产生一种交错下的不同信息的特殊的碰撞和给予,这样我会有一些新的体验。

遗憾的就是暂时还没有一个机会把这个原始纯净的动能让世界每个角落都能体会到。希望是这样的,以这种方式交流,算是我的一个表达方式吧。

Q:你怎样看待,如今越来越多演艺圈、音乐圈的名人跨界做艺术家这件事?

A:这个事情本来就是悦人悦己,圈子本来不分界。从古到今都有这样的人。其实现在的问题就是搞得太职业化了,其实这东西越自然越好。属于天性给予的,天赋予以的荣耀。如果一个人还能有这种功能,那就说明你手里拿到这个开启艺术之门钥匙了。

(凤凰艺术 北京报道 采访/肖戈 范力文 撰文/范力文 编辑/范力文 责编/dbk 索菲)