模仿界的创造力绝对是没有尽头的,而且有愈发直戳人心、不留情面的趋势。

继油腻金融男、超mean白女之后,模仿达人们演上了划水型大学老师,把大学生看得像是在短视频里上了节水课。

@戏很多的金兑

用着清朝遗传下来的老旧PPT,全班分组轮流做汇报,还特别喜欢发表个人感慨。

讲着课的功夫超绝不经意间提到“我爱人那时候...”“我那在常春藤读书的孩子...”。

@港妹妹join

985名校生和大专、双非生在评论区对账,原来大家都遇到过不少这样的老师。

不以学校排名为转移,总有大学老师能把专业课上成无聊老古董课,就业指导、思政等传统“水课”反倒管得比高中还严。

上大学上废了、觉得大学是在浪费生命、上课没用全靠自学......类似表态快成了大学生的常规吐槽。

有人这样形容自己上课的体验,一众网友找到了嘴替:

“七十年代的人拿着八十年代的教材用着九十年代的技术教00后如何解决二十世纪出现的问题并且在现在找工作”。

“专业课PPT比我还老,就业老师压根没找过工作”

“清朝PPT”这个概念,乍看过于矛盾实则相当传神。

有人从天体物理概论课的PPT上,学到木星目前已知有61个卫星。

时至今日这个数字已经更新到了92,而老师的课件也停留在了上世纪。

那时候各学派的泰斗级人物还没有逝世,生卒年信息标着19XX-~。

底下的学生边觉得搞笑边狂敲木鱼,PPT这么多年没变过,比物理学第一定律的地位还稳固。

@懒羊羊大王

如果有学生提出学习资料应该适当更新一下,可能会得到“谁说这PPT老啊”的滴水不漏答复。

“它旧但是它经典,你要学会跟这些经典理论建立互动、跟基础性概念知识产生沟通对话”,模仿新闻学老师的视频得到了新闻专业学子的一致认可。

纵横三尺讲台多年的大教授会用他的过来人经验说服你,他当年就是靠这套PPT复习考上了博士,拿到教职后又用它带出无数优秀学长学姐。

时间像一头野驴,全社会都在飞速进化,唯独把大学校园这片净土落下了。

化工大三生@Euphoria 说老师教的计算软件,得把电脑时间调成2008年才能打开。

大学生电脑塞进一堆上古神兽,2011版的工程制图软件、需要在Windows XP系统运行的模拟软件、早被工业界淘汰的数值分析软件。

在网上兼职接活的打工人被难倒,原因是课程作业涉及的技术太落后,落后到产生一种退化无能的感觉。

文科生也没逃过,要老老实实坐在教室里听老师讲祖辈传下来的知识。

广告学在读网友@可乐兑水 吐槽2025年了还在学报纸排版,市场营销专业的@大脸猫bot 听着老师一板一眼讲新媒体的定义。

互联网技术迭代速度以月计算,教材更新周期5年起步,学如逆水行舟在新时代有了新意涵。

学生步入大学一个星期就能觉察到的问题,更有经验的人当然也都看在眼里。

宇树创始人王兴兴就公开表态,教材应该像手机操作系统一样定期更新,学生应当在课外多接触实际项目,亲自操作先进的工具与设备。

“过时”不仅在学习内容和资料上,还在学生的课程设计上。

如果课程设置有大众点评的话,《就业指导》想必要喜提最低分了。

大学生们调侃说这门课的老师就没真正地自由市场上就过业,反倒是坐在下面的学生们贡献出了这一授课岗位。

@Ukii 所在的理工类学校还专门开发了教材,一百多页了还在讲就业指导的意义,有种听领导ta讲“这是在栽培你”般的滑稽感。

相比起套话,他们班上的同学更想知道五险一金里面的细节、谈薪的技巧、简历撰写门道。

学校不教这些,大家就只能自己去社会大学里摸索了。

一个假装教一个假装学,大学课堂快成双向表演了

很多课其实本不至沦落到水课这种地步,课程的干货量取决于老师的用心程度和职业态度。

不同老师上课带来的体验感差别极大,“神仙老师”的课爆满,讲得仔细有穿透力又有经验,上课认真听比下课自己琢磨高效的多。

而网友@叫我小fu 遇到过态度敷衍的老师,核心专业课数据结构与算法也能被上成大水课。

老师先照着PPT念半学期,后半段直接开启“翻转课堂”模式——让学生上台讲。

这就造就出了大学生的一生之敌小组作业,花大量心力精力去沟通、分工,紧赶慢赶攒一个PPT出来。

“我们班上人多,3~4人一组按组汇报估计也需要四次课”,老师只需要布置两次汇报,就能“水”过一半时间。

@阿布DD

而汇报内容还经常跟所学知识、当前能力错位。

老师要求@叫我小fu 班上的同学阅读计算机图像识别领域前沿论文提炼出研究路线、创新点等要素。

然而多数大学生压根没受过正统的信息检索、学术写作训练,只能照葫芦画瓢硬凑。

自学是需要锻炼的重要能力,不意味着不需要专业指导和及时纠正。

跟@叫我小fu 有类似经历的网友@momo(死磕实验版),自嘲在台上装得很有底气的样子快速讲完,老师象征性提点意见,一块把这节课糊弄完事。

大家的感受有共通之处,像是老师和学生共同表演一门成果展示的艺术,一次又一次“翻转课堂”累积下来,真正的学问没学到,只精进了踩着ddl狂赶进度的应付学。

专业课之外的选修课,被大学生寄予了陶冶情操、开拓视野的愿景。

一上课才发现,货不对板的失望程度堪比网购衣服。

供应链专业的@贝塔 去上《流行音乐鉴赏》,锐评道完全不如一些博主讲得吸引人。

一些网友遇到过喜欢侃大山、放电影、秀个人经历的老师,“不带货不接广纯折磨”。

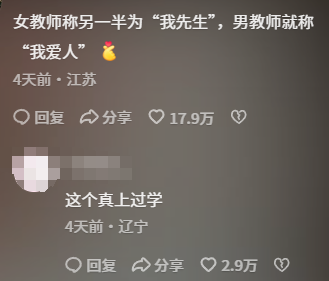

教课亦是上班,大学生对老师们的“精神状态”也有一些贴脸开大的洞察。

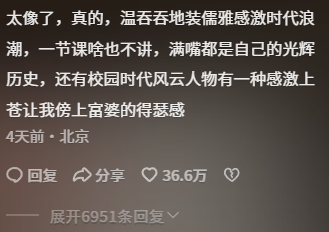

应用物理系在读大学生@壹der 说给她上过课的几位老师有种不得不给学生上课的活人微死感;学社会学的@Dinuu 将他的部分老师总结为“有种吃尽时代红利的松弛感”。

虽然刻板,但通过了评论区广大学生的显著性检验。

有做学院教学秘书的网友透露,理工科科研负担重,上升通道和教课水平关系不大,老师一般不愿意在教学上费心思。

文科生网友则认为一些老师把学生作为情绪容器,承载住部分过剩的表达欲和被仰望的需求。

靠着二十年前发表的论文坐稳现在的高位,模仿视频高赞是慵懒感老师的细致描摹,“那种看着同学们你们迷茫的未来,而我已经功成名就退场后的慵懒感”。

大学生们还吐槽遇到过很喜欢介绍自己风云故事和壮阔家事的老师,与课堂完全无关也能尽数分享。

网友@小渠upup 以为走进了《线性代数》的教室,结果上了十分钟的《我当年在美国做phd的时候》《2014年在慕尼黑当访问学者》。

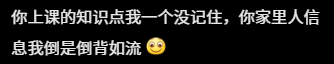

“我爱人、我先生、我孩子是高频词,一学期下来知道了税法老师一家的人才辈出、财力雄厚和不俗家风”,@比耶 说她的这位老师划重点很爽快,有种给老师提供情绪价值来换取分数的感觉。

之前有个很火的话题叫“毕业后才意识到大学老师是自己为数不多能接触到的高层级的人”,现在不少大学生对此祛魅了。

因为他们上过一些课后发现,电影里拍的那种恩师提携、打磨璞玉的情节并不存在,有的只是你假装讲课我假装听课的淡薄师生交集。

越“划水”越疲惫,学生老师都无奈

面对“水课”和划水老师,大学生们疑似失去所有力气和手段。

毕竟考勤严、学分得拿到手,改变不了课程和老师只能适应这样的教学方式。

吐槽水课现状,就能得到“这个是真上过学”的瞬时共情。

有人在水课上自学其他科目、写作业,有人忙着准备实习面试。

似乎也能把水课的时间“填满”,用来做一些自己觉得更值得去做的事情。

不过社交媒体上还是弥漫着一种“被水课耽误”的集体情绪。

大学生们觉得这样的在校状态会养成懒散、注意力分散的习惯,“划水”态度渗透进大小事情的规划和执行中。

一些希望通过学校教育增强自己竞争力的年轻人,其实并不排斥下功夫潜心学了之后真正有用的课程,“看似轻松的课表、套路化的课程,纯粹是在浪费自己的时间”。

有网友说他的大学授课老师和学生之间的关系,就像同一屋檐下维持表面和睦的离心夫妻。

“你的心思丝毫没放在教会我真才实学上,我则不会对你的任教水平抱以任何期待。”

这里面有个人因素,也离不开整体环境的倾覆性影响。

企业招聘希望招来能立马上岗的成熟打工人,焦虑的大学生对无用水课和落伍培养体系的容忍度持续下降。

而学校既不能“功利性”大转型上手教职场技能,又在基本的逻辑分析、批判性思考等通用能力训练上有欠缺。

上课的作用无限压缩到换学分、拿到那张文凭。

学生们控诉学校的每寸土地都在吸精气,被磋磨得失去了动力和方向。

感到委屈、疲惫的老师也有不少,科研、教学、行政身兼数职让他们成了脱不下缰绳的表面光鲜型牛马。

尤其是“青椒”群体,他们要不签下非升即走卖身契,要不处于刚拿到教职各项任务都得抓紧的阶段。

有人用心设计教学大纲、每页PPT都亲自经手,而上课得到的正反馈却很少。

事实上,非专职教学的大学老师所受的教学训练极少,个人科研能力和教学水平并不挂钩。

中国大学课程质量的相关讨论已经有很多年,国际大学排名参考因素的教学这一环节,国内大学的分数通常不会太高。

很多学生发现高质量网课后打通了任督二脉,即使是英语教学也能啃下来。

@阿瑟纪录片传奇

而比教学状况本身更让大学生无奈的是,他们不具有十分“正当”的声讨立场。

优绩主义之下,有主体性和能动性的成年人应该自己托举自己,学得不好得多从自己身上找原因。

“都是成年人了,要为自己选择过怎样的大学生活负责”,上大学四年这句话能听出茧子。

与此同时,独立的成年人在大学里要查进出校、宿舍定时断电、各种打卡不间断。

大学生们本来希望通过接受高等教育来获得一定的前瞻性视角,却感受到了滞后性。

多少所大学撤销多少个专业的新闻时不时出现,数字之下是一个个大学生的际遇沉浮。

如果说大学和职场之间的缝隙必然存在、大学没有义务承担起培养学生平滑步入社会的教育任务,可做的仍然不少。

微观上,换掉上世纪的PPT、课堂上多引入实践内容这种程度的事情,还是可以办得到的。

宏观上,调整大学老师的评价体系、摸索校企合作模式,也是有探索空间的。

这样至少能让年轻人从学生切换到打工人所经历的阵痛期,得到一些缓解。