昨夜,无数歌迷在云端等候。

20万张,这是万青新专辑《冀西南林路行》仅开售11小时的销售数据,与此同时,专辑在豆瓣评分高举9.5,并冲上实时热门榜单第一名。

非常罕见。一个上一次发专辑还是十年前的乐队,一出手,便取得了商业性与艺术性的双丰收。

冬至之后,昼渐长,夜渐短。在乌云变换的2020,万青十年磨一剑,词作者姬赓满布象征、隐喻的歌词,到底劈开了一道怎样的亮光?

文丨袁梦

上一个把小号吹得这么闪亮又郁结的是崔健。在歌曲《蓝色骨头》中,崔健rap完长篇独白后,吹响了一段天才的小号。

《冀西南林路行》,开篇第一首也是无言的小号。

正如崔健能席卷一代人,靠的绝不仅是音乐性,更重要的是他唱出一代人共同沉默的歌词。

于万青而言,新专虽以器乐开场,但姬赓意象深沉、炼字陡峭的歌词亦是打开这张现象级专辑的重要密码。

遥远的太行与迷人的诗行

器乐《早》奏完,《泥河》展现的是一片神秘、混沌的自然力量:

“骤雨重山 将甘苦注入他

气息交换 吞石铁吐泥沙

水鸟风帆 跟随着他舒展”

但很快,不速之客,“测量绘图,爆破合围。”人的闯入,现代工业文明的入侵,打破了一片莽苍、自洽的自然图景。

于是,“泥沙沉积,运动停息,随后水鸟隐迹。”万青借雷声阵阵,预报危险来临。

在自然力量面前,那些高峡出平湖的人类意志,也许只如歌中所唱在“加固文明幻景”......

可以说,人与环境的矛盾,构成了这张专辑的核心表达。到了《采石》中,人的困境更加凸显。

“开采 我的血肉的火光

发动 新世界前进的泡影

......

捶打我天然的沉默

切割我卑微与困惑”

歌中的“我”,是太行山上的一块石头,但正如姬赓所说:“......我特别不愿意让大家只是想到环保生态,太把自己当成一个城市里的人了。什么‘环保生态’, 这就是你本人的世界,我们是一体的。 你看见它被填回去,种上树,但是重要的珍贵的东西早就没有了。这和一个人被消耗的过程是一样的。”

人与自然本该归为一体,而歌词所展露的现实却是“此生再不归太行”。

到了《山雀》,歌词从牙关咬紧的沉稳自述,变化到宛如英国湖畔诗派的轻缓抒情:

“自然赠予你

树冠 微风 肩头的暴雨

片刻后生成

平衡 忠诚 不息的身体

捕食饮水 清早眉间白云生

跳跃漫游 晚来拂面渤海风”

但主题未变。太行石碎之重,山雀跳跃之轻,早已不仅仅是歌词,更是有独立文本意义的诗句。

一部知识分子的《炸裂志》

英美文学硕士毕业的词作者姬赓,毕业论文写的是《论狄兰托马斯诗中的非理性特征》。

透过这篇早年论文,也大可窥见新专辑的草蛇灰线:

“狄兰托马斯接受了叔本华和弗洛伊德关于‘生命意志’和‘死亡欲望’的观点,在诗歌中,他通过光明与黑暗、渴望与衰落、生与死的交互掩映,揭示人生的非理性特征。”

这不也正是万青音乐的底色吗?

不管董二千多么文不能测字,但姬赓的确让万青这个乐队,始终充满了知识分子的关怀。

可说到知识分子,问题就多了。

知识分子要唱歌,问题更多。

简单来讲,当知识分子唱歌时,他到底在唱什么?也就是,谁在唱?唱的是谁?对谁唱?真正听的又是谁?

谁在唱?好像真不是“我”。万青很少用“我”,新专辑中只有《采石》用了“我”,但主体还是石头,广义上属于”留得清白在人间”一类的古典咏物诗。

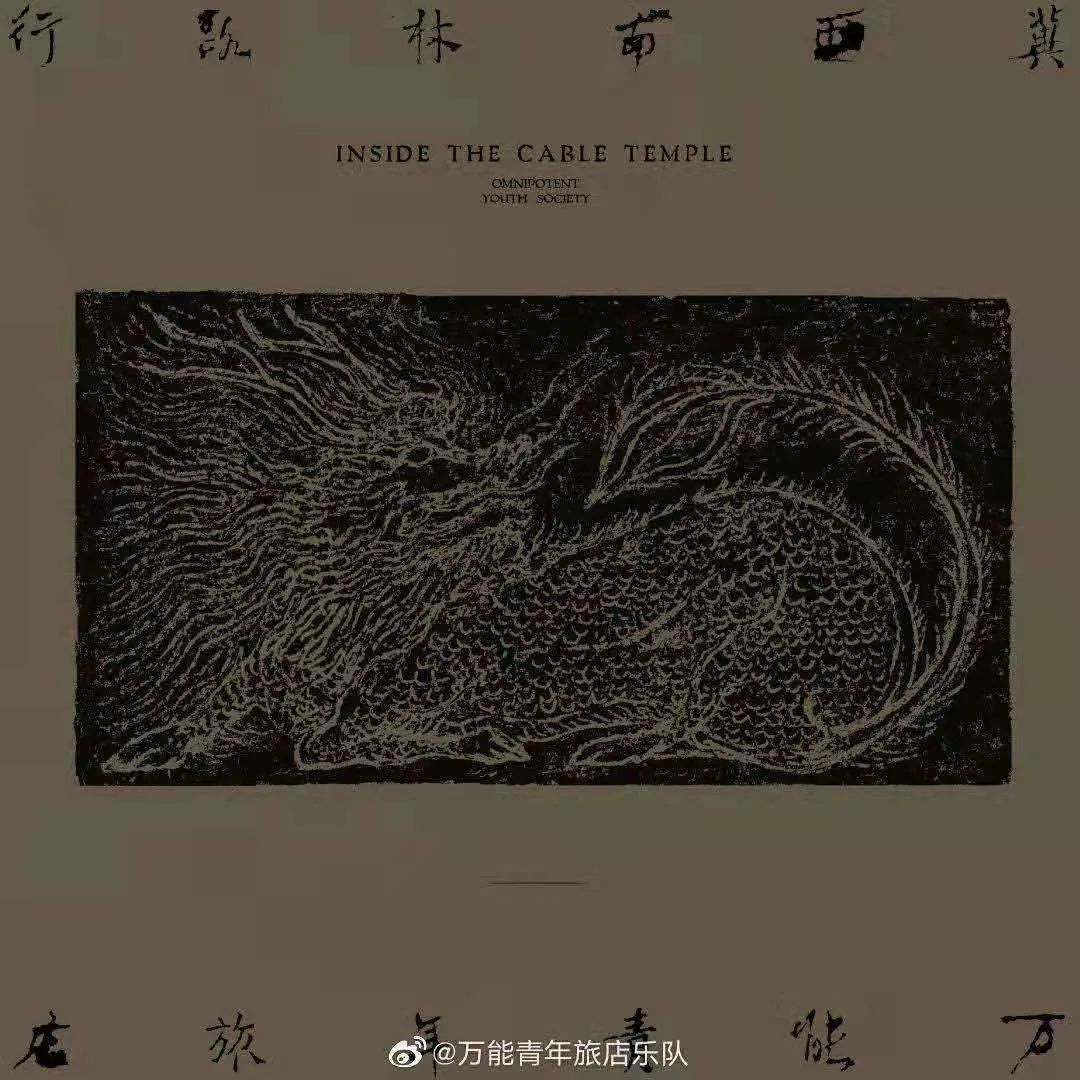

《河北墨麒麟》里用了“他”,这才够知识分子,冷静、旁观,抽离。其他几首,要么是“不速之客”,要么人毛都找不到。

对比《炸裂志》作者、矿工诗人陈年喜的“我在五千米深处打发中年”,万青已然“无我”。

还是卡尔马克思先生的老话:“他们无法表述自己,他们只能被人表述。”陈年喜属于极鲜见的特例,大多数时候,“他们”的心声要靠知识分子的发声才能被听到。

这方面的典范是林生祥。《菊花夜行军》中,他灵魂附体一般,扮演了返乡落魄青年阿成,醉后对着卖不出去的菊花一通“晚点名”。

这样的作品,立言立心,当然好。

对比之下,无我的万青,在专辑最后一首《郊眠寺》中,就透露了些许困惑:

“新语言,旧语言

该怎样回答

不眠的时间”

似曾相识,崔健也曾在《时代的晚上》表达过类似的失语状态,当时他的歌词是“没有新的语言,也没有新的方式,没有新的力量,能够表达新的感情。”

失语也是知识分子的保留节目了,解决失语的方式甚至直接决定了知识分子的命运。

《郊眠寺》中,万青通过排列符号化的现代景观,回应了开篇的失语:

“星河下 电子荒原

亿万冷暖 亿万泥污人

切断电缆 朝霞晚风

临时收入 临时生活

切断电缆 数字云烟

免费月光 免费惊险”

早在上世纪,九叶派诗人穆旦就曾尝试用现代社会的意象,如股票、交易所等元素入诗。到了姬赓这里,此种技法运用得更为娴熟。

这或许是无我的万青最大的武器。纵然他们面临知识分子唱歌的那些问题,但你看他们在歌中俯视河山,排列元素,布置诗行,处理日常......

可以说,当音乐和文本真正具备深入骨髓的形式时,它总有一种可能,抵达我们难以想象的人与地方。

音乐人刘思远曾分析,万青的首专,赶上2010年前后中国数字音乐、新媒体传播的突然发达。

刘思远说:“消费者可以这么自由地用手机寻找和接受好的音乐。他们是跟这个时代一起走的。这是这些年轻乐迷的青春记忆里非常幸运的一点。在自媒体时代之前,是不太能想象的。比如左小(祖咒),木马(乐队),当年的纸媒和网络都不会传播。对年轻人而言,这些像传说一样。但这个年代不同了。机会均等。”

这也许是文化行业的某种风口。尽管身居2.5线的石家庄,尽管万青在姿态上常背对观众,但他们的歌声确实必然又偶然地抵达了二三四五线城市中,那些灵魂的深处。

在B站上,就有位操着闽南口音的中年人,现实中的他是位中学历史老师,平时喜欢录一些自弹自唱的音乐视频上传B站。

有一次,他喝醉酒般,满脸通红地唱起了《杀死那个石家庄人》。当他猛扫琴弦,唱到“生活在经验里,直到大厦崩塌”时,才让人惊觉,在现实中必然有千千万万的“我”,可以成为万青歌中,发出歌声的那个主体。