◎路子(媒体人)

◎秋日读晏几道《阮郎归》。“一春犹有数行书,秋来书更疏。衾凤冷,枕鸳孤,愁肠待酒舒。”披风上绣的凤凰感到寒冷,枕套上的鸳鸯觉得孤单,绝妙好词。

◎散文化的小说其实很不好写,挺考验语言的,情节淡化后粗心的读者又不买账,两头不讨好。改编成影视剧为什么能吸引人?因为演员的魅力为之增色不少。

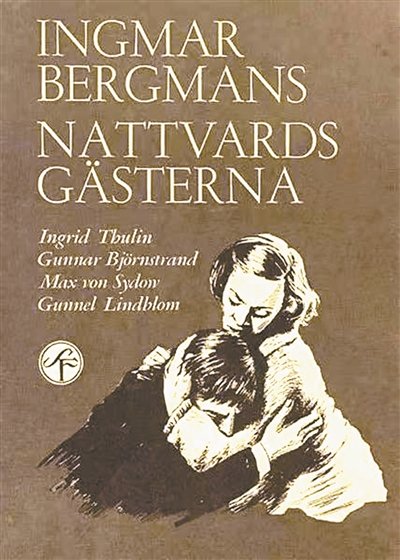

◎《冬日之光》,李安抱伯格曼“大粗腿”是有道理的,不过他没有伯格曼那份预言家的胆识。在《冬日之光》里,伯格曼的担心都变成了现实,欧洲中产阶级难以下咽的现实。来自第三世界的凶信,再加上自身道德的含混,最重要的是上帝永久沉默,牠的拯救苦等不来,剧中的乡村牧师只好降格与油腻的圣歌歌者、歪脖子的助理、不爱了可生活中又离不开的情人……为伍。

◎看赵孟頫书画展,谈到托古改制,颇有感触。写话剧也存在一个托古改制。古人怎么写剧本?为谁而写?以什么形式传播?首先要想清楚这些问题。影视剧是工业,每个人都是螺丝钉,没办法,但写话剧不应该吧,千万不要变成舞台上的语言工人。

不要害怕承认自己在写案头剧。我就写案头剧怎么了,不行吗?汤显祖的戏一开始也是案头剧吧?不要迷信“立起来”(把剧本搬上舞台),更重要的是自我的完整表达。

◎中国话剧诞生伊始就遭遇了现代性问题,原来戏曲中那种简单的惩恶扬善失效,代之以否定之否定、深不见底的人性,以及整个社会的焦虑。精神上的失焦以及离心力,稍不留神,容易表达为歇斯底里的发泄,覆水难收的恨意,缺乏戏剧应有的那种最终走向圆融的魅力。所以,如果创作者没有底气,不吃透现代性,还是照样没戏。

◎看俄罗斯人演契诃夫剧。俄语好像比汉语要低沉一些,契诃夫的抒情台词用俄语念出来,显得更及物一些。翻译成汉语,剧中人的即兴演讲,调门只要稍微高一点点,就太像诗朗诵了。

◎听“喜马拉雅”邵泽辉讲中国话剧史音频节目有感。中国话剧应运而生,起初的前景是广阔的,只可惜“爱美剧时期”太短了。话剧的游戏本体,轻盈的城市趣味,仅仅有一点儿萌芽,没有得到发育。

◎《海达·高布勒》,由比利时著名导演伊凡·范·霍夫执导,舞美设计必须还是他的好搭档杨·维斯维尔德。易卜生笔下的林妖就像好莱坞明星,不,就是好莱坞明星,嘴里长着獠牙,却依然美艳动人。布拉克乃海达的另一重自我,是她的孪生兄弟,她的黑暗面,海达自身难保,却跟他沆瀣一气合伙整蛊别人。易卜生把他们身上的傲慢与不自知写得很深入。

◎许子东说:“张爱玲的文章是写给男性知识分子看的。”我觉得这是评张最到位的一句话。

◎看让·维果《亚特兰大号》。天才总是关注一些别人完全忽略的小东西,然后在里面投注巨大的柔情。

◎看过《长日留痕》《伯爵夫人》之后,发现石黑一雄对战争的态度极其复杂、暧昧。被仰慕主人的另一面相是卖国贼,侵略者曾经是过命交情的好友,这种设置十分耐人寻味。

◎读林奕含《房思琪的初恋乐园》,书中除了控诉对未成年人性侵,造成不可弥补的身心创伤外,有一层很深的迷思在。一栋楼里最美的两个女性,分别和楼里最引人注目的两个男性有了交织,但情形很快都急转直下,发生了最令人不齿的事件:美女被帅老公无端家暴,殴打至流产;美少女被酷酷的老师用套路诱骗,且始乱终弃。书中不漂亮的女孩在听到美少女被诱奸之后,甚至流露出嫉妒神情。美与美相遇,却总是结出病态的恶果。

◎十九世纪文学母题之一是良家妇女出轨,二十世纪则是文青+第三者。前者象征着人们努力挣脱封建桎梏,后者是不是意在阐明,人们在铸造自我的过程中,文艺充当了梅菲斯特式的诱惑者角色?另外,二十一世纪的母题又会是什么?期待早点知道答案。