今年7月15日是乌拉圭作家何塞·恩里克·罗多(José Enrique Rodó, 1871-1917)冥诞一百五十周年。《爱丽儿》是他最有名的作品,1900年出版,借用莎士比亚《暴风雨》中法师和空气精灵的形象,在遥远的南美设想了一个雅典学园,把魔法转化为教育的智慧,寄语拉美年轻人摆脱束缚、勉力前行。一时间,从多米尼加、古巴、墨西哥到厄瓜多尔、秘鲁、智利,独立后仓皇寻找前路的兄弟国家,莫不把罗多尊为“年轻人的导师”:虽然抵挡不住第二次工业革命的诱惑,至少期待有个声音,帮助他们这些涉水者认清国际秩序的漩涡。

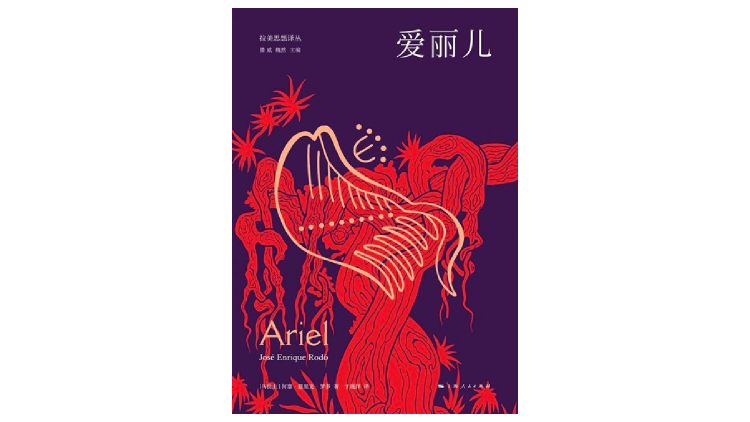

《爱丽儿》,[乌拉圭]何塞·恩里克·罗多著,于施洋译,上海人民出版社·光启书局,2021年7月。

反对“精美”的先锋

《爱丽儿》1914年就有了法语版,1922年在美国出现时任阿根廷大使翻译的一版,1967年剑桥大学出过一版(但导读是英文的、正文仍然是西班牙语),1988年又有美国西语学者译本,九十年代陆续推出德语、意大利语译本。作为中文译者,其实我也好奇各国西语翻译研究者(hispanistas)的动机,甚至如果有机会进行“我为什么译《爱丽儿》”的同题作文,应该也会非常有趣。至少一致的是,每位译者都更多出于文化价值而不是商业价值来进行的翻译,每个人都是一块透镜,折射率各不相同。

大体看,《爱丽儿》刚好在1900这样的整年出版,在20世纪的门槛敲响警钟;钟声绕梁,呈现明显的三段:前二三十年在拉美多国很受推崇,后来逐渐沉寂,六七十年代至今再被捧读,尤其被后殖民主义理论捕捉,定调为反对美国霸权主义的先声。的确,它六章之中的最后两章都是从1898年美西战争出发,提醒拉美青年注意美国物质主义、功利主义的泛滥,不要照搬美国模式,小心保存拉丁美洲的独特性。

当然,南美边陲小国一位沉郁的文人,又能如何抵御整个地区因丰饶而受难。很快,美国接手了中美地峡的运河项目、策划了巴拿马独立,直接对古巴、尼加拉瓜、海地、多米尼加进行了军事占领,金元外交更是炉火纯青,让欧·亨利在不安中看透了“香蕉共和国”的命运。无论如何,罗多确实深刻理解了何塞·马蒂、鲁文·达里奥在19世纪八九十年代就不断发出的美国政治、经济、文化威胁的预判,很早就看到了北方这个巨人将对拉美投下的阴影。罗多对“爱丽儿”这一形象的设想,应该也受到达里奥的暗示而不是在呼应莎士比亚,只不过他理想的精灵不是达里奥偏爱的那个爱伦·坡,而是值得启发的整整一代拉美青年。

似乎更加具有戏剧性的,不是罗多对美国“门罗主义”的高瞻远瞩,而是这个话题的中国土壤在译书的几年间发生了深刻的扰动。面对20世纪尤其二战之后美国在全球占据的主导地位,中国很长时间处于被动位置,中美建交、改革开放、留学大潮移民大潮涌出、各种亚文化涌入,“美式”除了咖啡,几乎总能在国人心里激起某种漂亮的涟漪,纵使“不过如此”的祛魅,也仍然是在这种心态里打转。

从上世纪八十年代中美“蜜月期”到冷战结束,中国的社会心理是与“西方”尤其美国达成了和解,制造业金融业深度嵌套、生活方式和思想资源逐渐融合,殊不知,这种和解只是单方面的天真,对方从来没有放下敌意,而现在,中国终于可以不顾及“情面”,对美国玩弄的大花招小动作一一拆解。对此,我们不欢迎盲目的民族主义,也不必有什么追悔的心情,历史的发生总有其必然;我们只愿庆幸有机会重新对焦,而这个时候读到罗多的“理性反美”(他还非常绅士地历数了美国的长处),无疑变得可以共情:“……(美国)繁荣的程度如此之高,以至于不能满足于对人类命运的中等构想。美国文明这样一个浩大的工程,由于所代表意志的沉重压力,由于在物质增长的所有领域取得了前所未有的胜利,无疑在整个群体中制造出了一种特殊的‘不足’和‘空虚’感。如果我们根据过去三千年由古典精神和基督教精神引领的历史,要问美国的主导原则是什么,理念基础是什么,有比打动那个巨大群体的实证效益更高的目标吗,答案可能还是对于物质胜利的绝对焦虑。美国没有能作为指引的深远传统,不知道如何设计更高的、非逐利的未来,来替代往昔激动人心的完美经验。他们只活在眼前的现实,所做一切都是个人和群体受益的利己行为。”

当然罗多的时代更早、思想更朴素、表述也更异域,我们只需抓住一点,就是他120年前在乌拉圭-拉美就观察到,美国从独立建国到挑起1898年美西战争,西进、南下,以“有用即真理”的思想内核指导行动,是即时有力的,也极大地改造了所到之处。那么现在,当美国集中力量钳制中国,我们是不是将在对抗中再次被改造?我们是在实证主义、实用主义的赛道上继续缠斗,还是换一条跑道?希望《爱丽儿》能施以片刻的魔法,让我们思考曾经选择忽视的东西。

巴西电影《上帝之城》剧照。

理想主义落地

但政治解读不是《爱丽儿》的全部,罗多是一位文学思想家,他写作的初衷绝对不是国际关系小册子,而是关于前四章里罗多对青年的嘱托,既要保持理想和整全,又要懂得闲适,究竟该怎么做?

开篇和结尾,罗多借普洛斯帕罗之口,设置了一个毕业寄语的空间和话语体系,这是全书的主干,是比指出“美国社会内在病因”更高一级的结构和主题。仔细想想,罗多在出版这本书的时候其实还没有满29岁,而且他没有上过大学,或者说,他14岁就开始工作、进大学是去讲授文学课的。很显然,他怀念校园,看重学校这样一个生产知识、培养公民的机制,但他的成熟并不完全倚赖正式的学校教育,更多来源于自身的修为、社会的历练,以及从未褪色的理想主义。他曾经赞同法国的加斯东·德尚,说年轻一代对公共生活及其民族文化“入门”太晚,对主流思想的贡献也乏善可陈,那么写作《爱丽儿》,发出“卖老”的劝诫,便是他参与公共生活、锻造民族文化的身体力行。

随后他开始宣讲。作为即将进入社会的年轻人,要“每天争取自由和生存”,去赢得尊严和荣誉,这就需要相信自己,相信青春,始终抱持理想。但他不是一味用希腊历史、早期基督教来唱高调,而是敏锐发现并承认19世纪文学反映了百年的动荡,出现了许多讲述年轻人精神状态消退的例子。他对此毫不避讳,接纳可能出现的紧张、崩溃,鼓励大家怀疑、矛盾,因为“任何对心智坚强有力的教育都不可能建立在天真的隔离或主动的无知上”。他希望大家不必追求一时相对的好,要相信随着生活的展开,通过个人的努力,前方存在一个可能的更好。

看到这里,有没有熟悉的味道?罗多说的是19世纪末乌拉圭的现实,不也活生生地反映了中国当代文化结构的矛盾,简单地说,都是作为“西方”边缘或行动对象,遭遇传统文化跟市场经济亚文化之间的断裂,只不过他面对的是希腊罗马-拉丁系语言文化、基督教信仰传统,独立战争、移民融入的社会革命,与工业化资本主义初步发展之间的矛盾。

我们的未来,有没有可能更好?也许不用追求匮乏中的自由了,还要追求丰富中的自由,但这些观念、信念、价值、伦理的升级,往往比经济和技术的改良滞后很多。

在此基础上,他提出保持“天然的整一性”:当社会高度发达、精细分工,专业化是效率的要求,但也限制了每个人的眼界。如果教育进一步强化这点,仅仅服从于某种实用目的,建立过早的专业化,必将导致狭隘的思想,最终破坏共同的生活。于是借助一个小故事,他号召每个人在内心保留一分净土,投入时间浇灌广泛的兴趣、深入的思考、单纯的梦想,唯独要摒除功利心。

追求完善的过程有没有标准或者约束呢?罗多提出一个观点:道德感和美感其实是相通的,当人学会从精致中分辨粗野,从美好中分辨丑癞,就掌握了一半如何从恶中分辨善。那么美感只是个人的吗?并不,当人与人的交往勾连成政治,由于资质不同,绝对的平等和民主不可能是美的,反而可能是暴力凶残。

这里的每一层意思都让人喟叹,也许有一些精英主义的味道,但在罗多生活的时期不是原罪,而是知识分子的责任。重点在于,虽然现代性接入了审丑的范围,但对大众而言,审美仍然是一种天性;当人具有了基本的美感,那么犯罪和逾矩就一定是破坏美感的侵犯;我们对美的理解往往只流于视听上的,具象的,而忘记生活中的美学,乃至人生观上的美学。最后,人与人之间协同,不是要齐平,而是尽量给予同样的机会,但尊重原本的参差,这是政治问题,但同样也存在美学价值。

归根结底,罗多的《爱丽儿》算不上有多惊世骇俗,但它也许能打动当下中国的地方是,1900年,当一些跑得比较快的文学已经转向内心的幽暗处,或者玩起各式各样的游戏,地球南端一个小小的国家还有人在老老实实讲解着自己老派的理想主义,不是要出走去寻找自我,乃至喝着“龙舌兰油”迷失自我,而是就在此处,肯定自我,且约束自我。

拉拉杂杂,又把译稿前后翻了好几遍,想起乌拉圭歌手豪尔赫·德克勒的一句歌词,“你正在听的这些已经不是我,是一段感情的回声、回声、回声……” 罗多,生日快乐。爱丽儿,欢迎。以及,如果允许这一点突兀,胡子,再见:当诗歌、西葡、九十年代、好吃爱玩各种圈子都在怀念这个有趣的灵魂,正是因为他有爱丽儿的精神,过着延宕的“精灵被普洛斯帕罗的魔法解放的瞬间”,虽然他又该说:你这也太扯了。

巴西电影《上帝之城》剧照。

作者 | 于施洋

编辑 | 青青子

校对 | 薛京宁