夜幕下的周庄,橹声灯影中流淌着千年的基因密码,而T台上的霓裳羽衣,正将这份密码编译为当代的叙事。

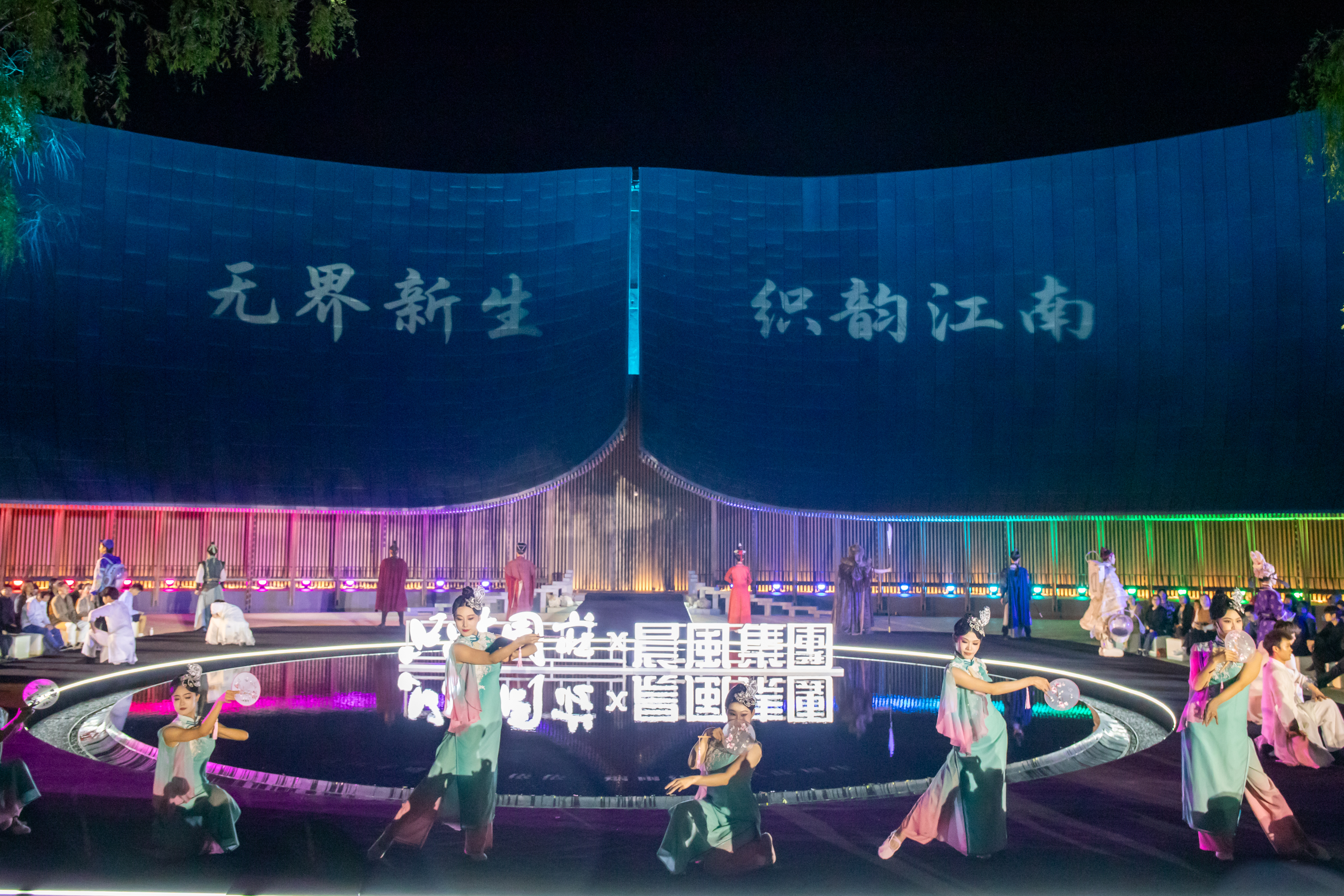

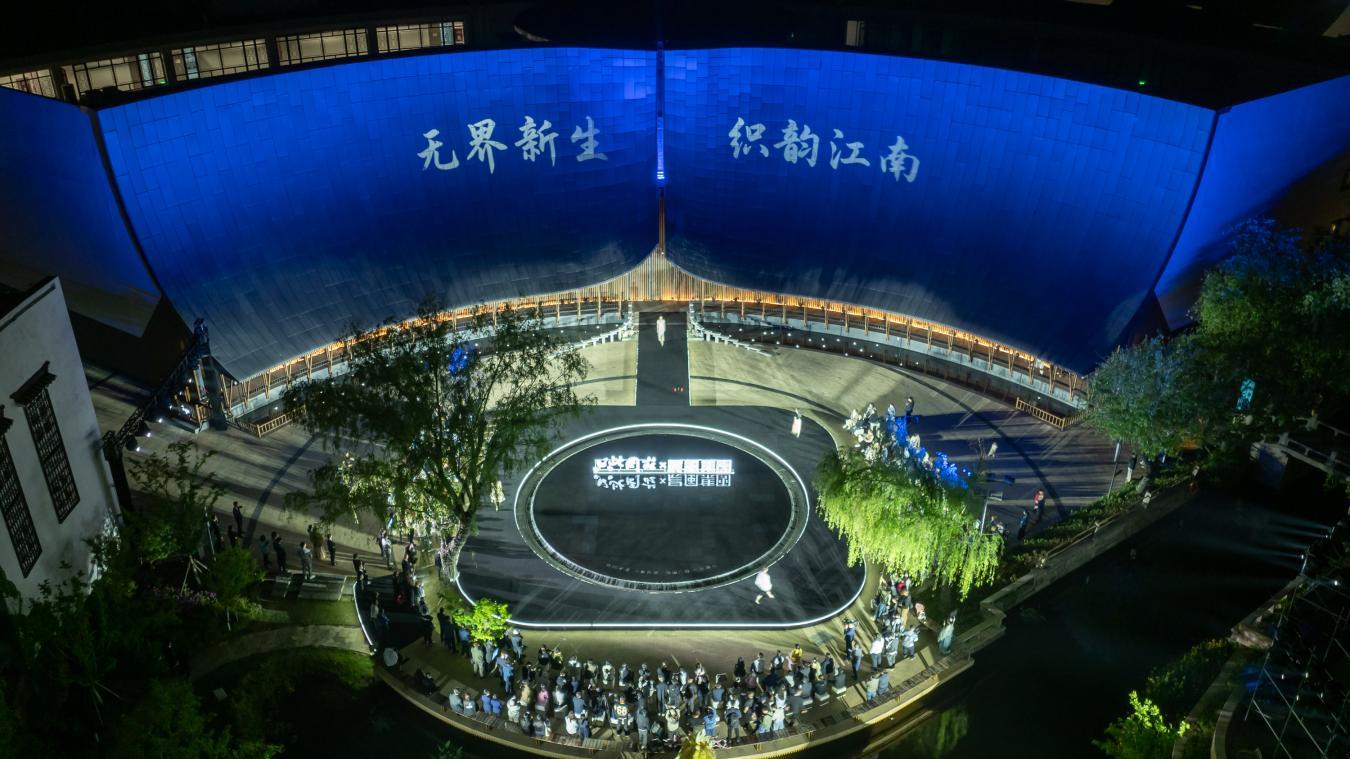

4月25日,黛瓦白墙与霓虹光影共舞,千年水乡与当代时尚同频。以“无界新生·织韵江南”为主题的《只此周庄》焕新展演暨晨风时尚发布会,以一场跨越千年的对话证明,文化传承不是简单的复刻,而是在时代的土壤中,让古老的种子长出新的枝桠。当沉浸式演艺与先锋时装秀在“一幕江南”的舞台上交织,周庄以破界之姿,为江南文化的美学复兴提供了全新注解。

丝竹声里的时空折叠:当传统美学遇见现代时尚

暮色四合时,广场中央的镜面舞台泛起粼粼波光,恍若将整个周庄水巷纳入方寸之间。花桥晨风时尚创意产业园的设计师们以“水”为媒,在千年古镇的肌理中植入时尚密码。这个毗邻上海的时尚产业集群,汇聚着150家时尚企业与300位独立设计师,正以“传统活化器”的姿态,重新编织江南文化的当代叙事。

由江苏水乡周庄旅游有限公司与花桥晨风时尚创意产业园联袂呈现的“无界新生・织韵江南”主题活动,是一场融合沉浸式演艺、时尚发布与科技美学的文化盛宴,不仅是对江南文化基因的当代转译,更是传统文旅在时代浪潮中破茧重生的生动注脚。

时尚作为文化传播的媒介,其力量在于能将抽象的地域精神转化为可感知的视觉语言。晨风时尚创意产业园的参与,为这场跨界实验注入了专业内核。

首场红馆旗袍秀《黛瓦朱颜・青绿映波》率先登场,模特身着原创设计旗袍款步而来,襟边的缠枝纹样与背后的电子水墨屏交相辉映。传统香云纱面料经过纳米技术处理,在灯光下呈现出《只此青绿》的层峦叠嶂,腰间的盘扣化作桥洞造型,行走间似有流水潺潺之声。

KEBING轻礼服秀《羽织晨光・时光之桥》则展开另一重维度的对话。设计师从宋代《撵茶图》中提取简约线条,以欧根纱叠加苏绣技法,在裙摆处绣出“桥影随波碎”的动态意象。当模特穿行于全息投影营造的“烟柳画桥”间,西方式立体剪裁与东方平面美学碰撞出微妙的张力——衣袖的弧度暗合拱桥曲线,领口的褶皱恰似水面涟漪,这种“以形写神”的设计哲学,让宋代文人的雅致风骨在现代面料上获得了呼吸感。

尤为值得玩味的是《只此周庄》剧中人物与模特的同台走秀。当NPC演员身着戏服穿梭于T台光影间,戏剧的叙事时空与时尚的即时性被强行并置,观众在“第四堵墙”的坍塌中,被迫思考:何为传统的本质?是凝固的遗产,还是流动的基因?这场秀的深层意义,或许正在于它用时装的语言,完成了对江南文化"创造性转化"的具象演示。

光影梦境中的文化觉醒:行浸式剧场的哲学叩问

当最后一套华服隐入光影,《只此周庄》的焕新展演悄然启幕。这座由周庄镇人民政府与中国东方演艺集团共建的行浸式剧场,自去年首演以来已成为江南文旅的现象级IP。此次升级以“虚实五重境”重构观演体验:入口处的“镜花水月”装置,让观众在雾气氤氲中照见自己与古镇的叠影;“市井长卷”场景里,AI技术复原的宋代货郎担传出真实的叫卖声,糖画摊位的青烟与全息投影的灯笼形成跨维度对话。

在“不负我心”的核心剧场,3DMapping技术将沈厅的雕梁画栋转化为流动的叙事空间。当演员以“宋明理学”为内核的内心独白响起时,穹顶的星空投影同步呈现《梦溪笔谈》记载的天文图像。这种将哲学思辨视觉化的处理,打破了传统实景演出“看故事”的浅层体验,引导观众在“我见青山多妩媚”的共情中,思考江南文化中“士”的精神传承。总导演靳韬的创作理念在此得到具象化呈现:当900年前的上元灯节不再是静态的历史复刻,而成为观众可触碰、可参与的精神原乡,文化传承便从单向度的输出,转向了双向的心灵共振。

《只此周庄》自2024年首演以来,已从单一的文旅产品升格为江南文化IP的标杆,累计演出超500场,接待海内外观众突破10万人次,获评“全国高质量发展投资创业范例”“长三角古镇文旅消费新场景”等殊荣。此次焕新展演通过五大空间场景的升级,将“行浸式”体验推向更极致的维度。3D视觉技术的强化并非简单的技术堆砌,而是为“返魅”传统提供了工具——虚拟的河灯与实体的石桥交错,数字投影的雨丝落入真实的水巷,科技在此不再是炫技的手段,而是重构观众与历史情感联结的桥梁。

更为精妙的是人物内心独白的加入。当演员的喃喃低语通过环绕声场侵入观众耳畔,个体的微观叙事与宏大的江南意象产生共振。这种“由小见大”的叙事策略,消解了传统文化展示中常见的说教感,转而以共情为纽带,让“江南”从地理概念升华为精神符号。

无界美学的破圈实验:古镇IP的现代化生存之道

整场活动最具突破性的,是剧场与秀场的有机融合。30分钟的时装秀如同一幅流动的《清明上河图》,70分钟的展演则是一卷立体的《江南百景图》,两者以“旧梦—入画—出征—寻路”的叙事链条无缝衔接。当模特与剧中NPC在廊桥相遇,传统服饰的盘扣与现代礼服的拉链形成视觉对冲,恰似古镇在历史长河中遭遇的文明碰撞——这种刻意营造的“时空裂隙”,恰恰是周庄破解“古镇同质化”困局的密钥。

站在文旅产业转型的关键节点审视这场实验,其价值超越了一场单纯的文化展演。在“Z世代”成为消费主力的当下,周庄以“时尚+科技”为支点,撬动了传统文化的年轻化表达:晨风集团的设计师们证明,江南美学不必囿于油纸伞、青石板的符号堆砌,而是可以通过面料创新、数字技术实现基因重组;《只此周庄》的焕新则揭示,行浸式体验的终极目标不是技术炫技,而是构建“文化认同的仪式场”——当观众在光影中看见自己的倒影与千年古镇重叠,文化自信便在这种深度参与中自然生长。

烟雨长卷的未来留白:一个古镇的文化自觉

子夜时分,活动在“只此周庄”的咏叹中落幕,而江南的雨丝仍在编织新的故事。这场跨越时空的对话留下三重启示:

其一,传统不是需要供奉的标本,而是持续生长的生命体,周庄的实践证明,当文化基因与当代审美达成和解,便能孕育出兼具历史纵深感与时代新鲜感的文旅产品;

其二,“无界”不仅是空间概念,更是一种文化心态,从服饰设计到剧场艺术,兼容并蓄的创作理念让江南文化展现出“海纳百川”的气度;

其三,在文化输出的语境下,周庄正在塑造新的叙事范式——不是生硬的符号输出,而是通过美学体验的共鸣,让世界感知中国文化“温柔而坚韧”的力量。

当晨光再次漫过双桥,古镇的石板路上又响起新的足音。那些看过展演的游客,或许会在某个瞬间想起舞台上的“青绿山水”,或是剧中人关于“心之所向”的叩问。这种记忆的余韵,恰是文化传承最动人的模样——它不是刻在石碑上的经典,而是流淌在血脉里的诗意,是每个时代的人都能从中照见自己的精神原乡。

周庄的这场实验,为古老的江南文化注入了“常看常新”的基因,让千年水乡在时代的浪潮中,始终保持着“淡妆浓抹总相宜”的优雅姿态。