目前圈内有流行的一种说法:思想老旧的日本海军沉迷于大舰巨炮,在经历开战时航空力量大显神威的珍珠港事件和马来亚海战后依旧不改变其思想,直到中途岛海战之后才意识到航空母舰的重要性(甚至还有说日本海军从始至终不重视航母的),而美国海军经历开战时战列舰大街覆灭后随即改变思想,以航空母舰为主力,并大力建造航空母舰。

实际上,这个说法存在不小的漏洞。首先,重视航母不代表一定要放弃战列舰。作为仅次于战列舰的辅助兵力,航空母舰的地位是非常高的。但比起从弹药库提弹开始到发射的全过程都拥有严密防御的战列舰,航空母舰的舰载机换弹过程存在很大的风险,而且飞行甲板损坏达到一定程度即宣告失去战斗力,劣势显而易见。这时的航空母舰依然没有代替战列舰的可能性。

接下来结合建造计划的变迁来叙述运用。

战前

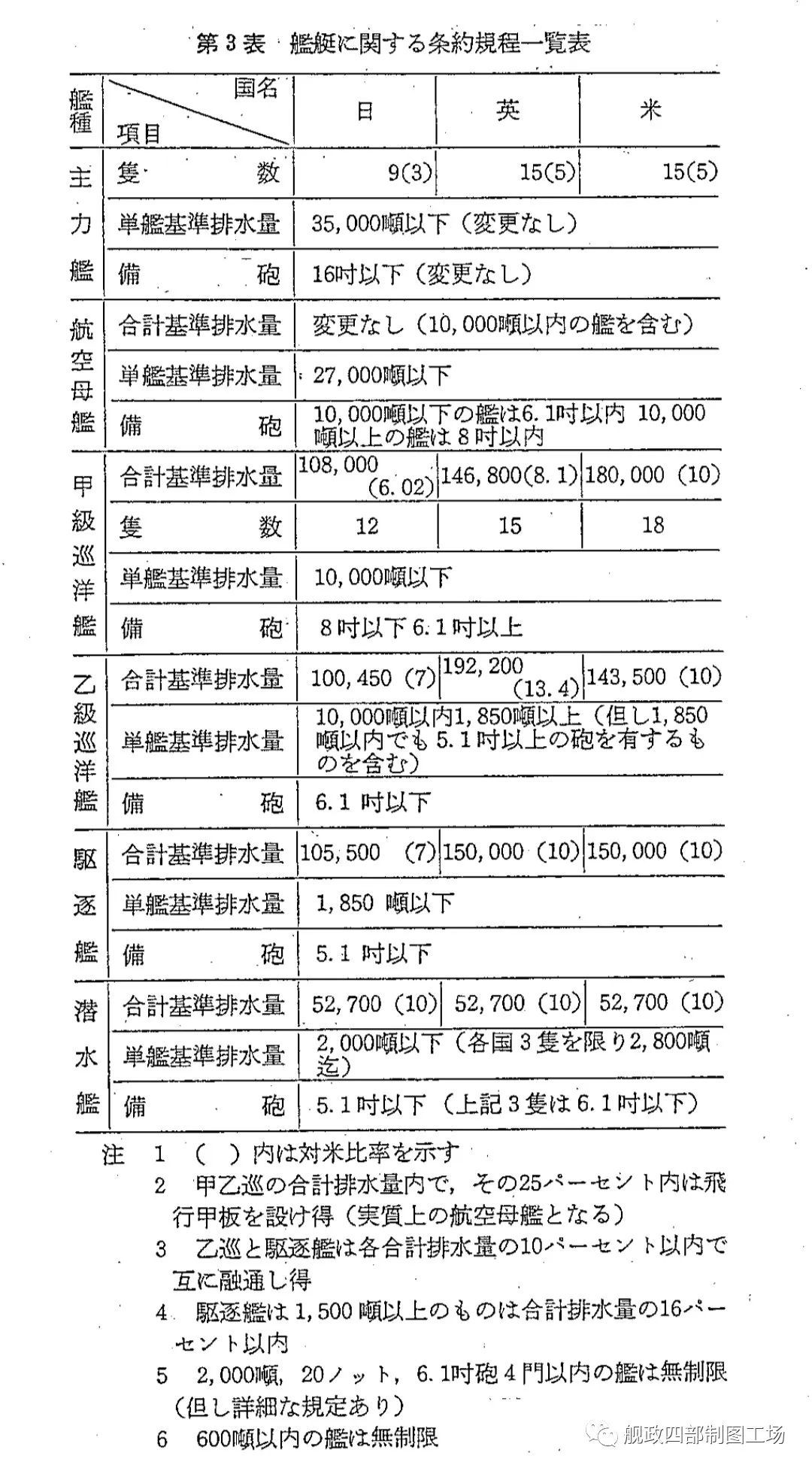

在开战前,日本海军在条约体系下保留舰船的吨位是不及英美的(潜艇除外)。以下为伦敦海军条约的要求:

条约破裂后,日本海军追求的是第一线航空母舰势力与假想敌美国持平,而处于明显劣势的战列舰则难以实现这个目标。

一、丸三与丸四

丸三计划是日本退出条约后的首个建舰计划,该计划从1937年开始持续6年,计划于1942年完成。在丸三计划中,日本海军列入了2艘大和级战列舰与2艘翔鹤级航母的建造计划。

为应对美国第二次文森法案,日本海军将从1939年开始的6年内持续扩张,计划于1944年完成计划。计划建造80艘舰艇,总经费12亿6千万日元,这就是下一步的丸四计划。该计划初步计划时军令部考虑建造2艘新型航母W102型(大凤原案G12),后来因为预算问题,削减为1艘。

文件《战时舰船舰载机搭载标准》,当时标注的是2艘丸四新型航母

丸四计划成立案

从丸三到丸四,每次建造计划都包含2艘大和级战列舰,而丸四计划的航母建造数从丸三的2艘减少到1艘。

有人见到航母数少于战列舰数,就开始批判日本海军的思想老旧。实际上,减少航母建造数的决定也是基于美日一线航母势力比较,同时考虑预算问题而做出的决定。具体情况如下:

美:列克星敦 萨拉托加 游骑兵 约克城 企业 黄蜂 大黄蜂

日:赤城 加贺 苍龙 飞龙 翔鹤 瑞鹤 大凤

可见完全是处于均等状态。

而原本位于第一舰队编制中的金刚级已经老旧,有必要持续建造其代舰。从丸三计划到丸四计划,4艘大和级战列舰即是顶替金刚级的位置。

至于开战后双方航母势力的大差,更多的是由于工业实力差距悬殊,日本方面无法再像战前的军备竞争那样追求均等势力了。

二、丸五与丸六

美国为了应对日本的丸四计划,再次提出了第三次文森法案;随后,美国又提出了规模相当庞大的两洋舰队法案。为了应对美国的扩张,日本提出丸五和丸六计划,两计划在1941年9月正式商讨。

丸五计划中,日本海军最初考虑建造3艘改大凤级航母,后来由于预算问题,1艘被改成中型航母。根据福井静夫《日本的军舰》,这艘中型航母与丸急计划中的云龙不同,而是采用全新设计。

与航空母舰类似的是,丸五计划战列舰也是2艘超大和级与1艘大和级战列舰改大和(大和级5号舰/797号舰)。

在丸五计划舰船正式建造前,日本海军已经开始初步规划次期的丸六计划了。当然由于开战的影响,这两个计划都没能实现。

战时

一、丸急计划

临近开战时,日本海军开始进行出师准备。除了现役舰船的整备外,还有辅助舰艇的建造计划,包括云龙号航空母舰与伊吹级重巡洋舰。

本文主要围绕航空母舰的建造,所以只介绍云龙所属的丸急计划。

丸急计划于1941年开始,计划于1943年完成。本计划是出师准备计划要领中急速实施的战时计划,故得名。丸急计划的主体是战时易损失的小舰艇,另附带作战所需的部分舰船(如应对现有给油舰老化而建造的新给油舰风早级)。

二、开战以后

太平洋战争以珍珠港事件和随后的马来亚海战开始。开战之初,第一航空舰队击沉美太平洋舰队在珍珠港中所有的战列舰,陆基航空队击沉Z舰队的反击号和威尔士亲王号。

与有些人印象不同的是,这两场战役对日本海军造成了不小的冲击。由于无直卫战斗机掩护的战列舰在海战中表现出脆弱性,所以有人开始失去对战列舰的热情。

海军内部就在建战列舰的存废开展商讨。当然考虑到开战后驱逐舰和潜艇的损失扩大及损伤舰修复的问题,开战后日本造船厂的中心必须转向这两方面,在建的战列舰110(信浓)、111舰停工。由于拆解尚需不短的时间,完成度稍高的110号舰被暂时保留,完成下水必要工事后腾出船台;而完成度低的111号舰就地拆解,资材被分配给其他舰船。

此前有人拿出美国开战后服役的航母数和战列舰数比较,发现航空母舰明显多于战列舰,由此认为美国更重视航母。实际观察日本,开战后仅有本已经接近完成服役的大和、武藏两舰加入,航母数量反倒增加明显。按照上面的逻辑,日本海军就成重视航母而不重视战列舰了,显然不正确。开战后减少战列舰建造更多的是出于船台数与建造资材的考虑,所以侧重建造辅助舰和修复损伤舰,而削减耗材耗力的主力舰。

三、空母增势计划

在经历数月顺利的战事后,日本海军遭遇了大挫败:中途岛海战。在损失4艘一线航母后,日本海军开始了航母紧急增势计划。

中途岛海战对日本海军的影响是认识到航母的脆弱性,这让开战后大显神威的航空力量蒙上了一层阴影。但战争初期也证明了缺少直卫战斗机掩护的战列舰的脆弱性,所以补充航空力量依然是有必要的。

在对丸五计划修改后,得到了新的改五计划。新计划中列入了13艘云龙级和5艘改大凤级航空母舰,总计18艘的庞大建造计划。空母增势计划对应的完成计划如下:

可以看到,除去改造中的优秀船等,在改五航母群服役的1944年下半年之前将只有一艘大凤服役,中间将出现空缺。为了弥补空缺,日本海军开始对现有舰船进行航空母舰化改造。

最初,日本海军对大量水面舰艇都进行了改航的考虑。航空本部部员1942年8月的记录如下:

古鹰、青叶、川内级:最大宽过小,不适合改造为航空母舰

最上、利根级:飞行甲板最大尺寸大约是195m×23.5m,搭载机数约30架,第一舰改造预想时间在9个月以内

妙高、高雄级:除飞行甲板约200m以外和前者相同

金刚级:飞行甲板最大尺寸约220m×34m,搭载机数约54架,第一舰改造预想时间在1.5年以内

扶桑、伊势级:除飞行甲板长约210米外和前者相同

长门级:和金刚相同

虽然战列舰是日本海军决战的主力,向来被研究者认为是难以撼动的大山,但考虑到机动部队损失惨重,为了避免重现Z舰队主力全灭的情况,牺牲一部分主力来强化航空力量的计划也被商讨了。

后来认为拥有完整弹药库构造的战列舰改造为航空母舰时的工事量过大,而且高速的金刚级还需要充当机动部队的护航舰,所以放弃了改航的计划。最终除去商船改造的特设航母外,实施改造的还有水上飞机母舰千岁级和战列舰伊势级,以及有改造计划但尚未实施的扶桑级。

与此前的改航案不同的是,扶桑与伊势级改造仅限于后部主炮塔,以节省时间。伊势级在1942年12月15日开始实施改造,并分别于1943年9月5日和11月18日完成。根据丸2021年1月号别册的说法,扶桑级原计划在44年初进行简短的改造工事,但由于战局恶化而被迫搁置。

从纸面上来看,2艘伊势级在短短数月内便搭载44架彗星确实是高效的。但弹射用彗星的制造上出现了问题,导致直到1944年6月才进行弹射试验。考虑到收容问题,半数的搭载机被换成了瑞云。

从伊势上弹射起飞的瑞云,1944年6~9月间拍摄

总论

在开战之前,日本海军基本是同等程度推进航空母舰和战列舰的建造。其中航空母舰追求和美国海军持平,战列舰尽可能减小差距。

在开战前执行的出师准备中,日本海军紧急补充了航空母舰在内的所需兵力,并在开战之后很快就停止了耗材耗力的战列舰的建造计划,转而补充易损失的辅助舰艇和修复损伤舰。这点与美国海军开战后的对策存在一定相似之处。

开战之初的珍珠港事件和马来亚海战证明了航空母舰在内的航空力量的重要性。

由于中途岛海战的影响,航空母舰作为主力的前途逐渐暗淡。但考虑到航空力量的大幅度削弱,需要立即执行空母增势计划,可以选择通过改造水面舰艇来弥补服役期之间的空洞。