收藏元代钱币,经常会碰到难以释读的古文字,这就是元代的蒙古文字——八思巴文。这种早已废弃的民族古文字,在元代却是应用非常广泛的官方文字。了解一些八思巴文字的知识,可以帮助我们更好地收藏研究元代钱币。

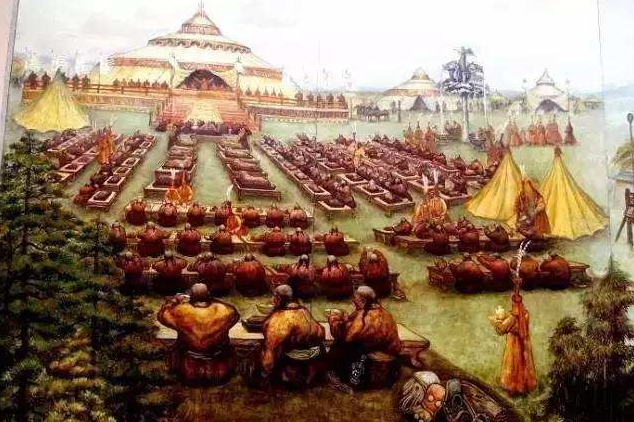

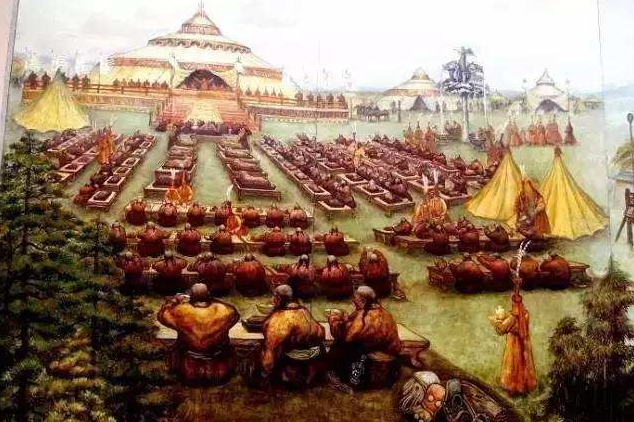

蒙古族是我国北方古老的游牧民族,最早活动在额尔古纳河一带。蒙古族早先没有文字,仅以刻木记事。成吉思汗建立蒙古汗国后,曾使用畏兀式文字书写蒙语。到十三世纪中叶,成吉思汗的孙子忽必烈继任大汗的时候,就创制了新的蒙古文字——八思巴字。

八思巴即藏语“圣者”的音译,吐蕃(今西藏)人,生于1235年,本名罗追坚赞,生性聪明,据说七岁就能诵经数十万言,并且能约通经文大义,人称“圣童”。1253年,八思巴被忽必烈召留,很受器重。1260年忽必烈在上都称帝,封八思巴为“国师”。

忽必烈即位后,决定创造蒙古族自己的文字,以便加强对新征服地区的统治。1265年,忽必烈派八思巴返回西藏,整顿西藏地方事务,同时创制新文字。至元六年(1269年)蒙古文字创制成功,八思巴亲自携带新文字到大都觐见忽必烈,忽必烈下诏颁行天下:“凡有玺书颁降者,并用蒙古新字”,八思巴文成为元代的法定文字。

元代以行钞为主,铸造铜钱不多。元代钱币大部分使用汉字,但有些也使用八思巴文。如元钞面值两旁各有一竖形长方框,框中有的写有汉字,有的写有八思巴字,有的则是汉字、八思巴字的对照。元代政府铸行的八思巴文铜钱有元世祖忽必烈的“至元通宝”、元成宗的“元贞通宝”和“大德通宝”、元武宗的“大元通宝”当十大钱、元英宗的“至治通宝”、元顺帝的“至正通宝”等。

它们的释读与一般古钱读法不同,顺序为上、下、左、右,因为八思巴文是从左到右直行书写,与汉文书写顺序正好相反。元武宗至大年间在山东、河东、辽阳等地设有泉货监铸钱,所以八思巴文大元通宝当十大钱传世较多。元顺帝至正十年铸行“至正通宝”,有小平、折二、折三、折五及当十共五种,面文皆为汉字楷书,背面有八思巴文字,种类较多,有的背穿上八思巴文地支文字。

此枚“八巴文大元通宝”,红铜材质样币,品相完好,铸字清晰,书法秀美,为元武宗至大二年即公元1309年所铸的非年号钱。此类大元通宝有汉文及蒙古文两种,版式繁多,大小厚薄不均匀。本品面文为八思巴文“大元通宝”四字确定,尽管锈垢淤积,然可感其八思巴文文字书写标准无异,布局协调,横直竖立,字形莽壮。巴斯巴文的通宝多用于供奉神佛,以提高佛光灵气的皇家专用布施品,传说可避邪恶,后人以此作护身符用,这样一枚奇珍钱币,具有宗教、藏学、艺术、文物等多学科的收藏和研究价值。

其次赏鉴,观铸识体。不难看出,本品雕样规整有加,较为厚重,衣钵相传。而形制大小又明显大于常规折五,故可列入折十型之列(或曰折十小样)。其雕铸显示,钱体方正圆矩,平整地章,细缘,字廓纹饰深竣挺拔而又自然有度,穿轮修整干干净净。排列匀称。显而易见,此等铸相,堪称优等,手工品质彰显,铸相之门洞开矣。

八思巴文钱币商场极其稀有,因年代久远,可以保存下来已然不易,前史纪念价值极高。