闽南跟南洋的关系太密切了,少年远下南洋,漂流四方。 有的叶落归根,有的终老海外,厦门大学附近有一个大排档,老板就是 年少时远赴大马务工, 暮年之后重回故土安身。 他用闽南的 红蟳做南洋风味的咖喱炒蟹,独树一帜,至今记得。

又到闽南,朋友这次以红蟳宴招待我们。石湖出产的红蟳最负盛名。石湖地处泉州湾出海处,晋江、洛阳江、浦内江在此汇聚流入东海,淡咸水交融,潮流不息,礁石丛立,浅海滩涂贝藻类繁茂,为红蟳聚集栖息与生长提供了得天独厚的生态环境。一条帆板船,几只蟹笼就能撑起当地渔民的全部营生。

每个懂得生活的海边家庭都有熟识的渔民,早上四点就去渔港挑选最肥美的蟳回来,不解草绳,用一根竹签,从蟳嘴插入,再放一会儿,蟳就不动了。

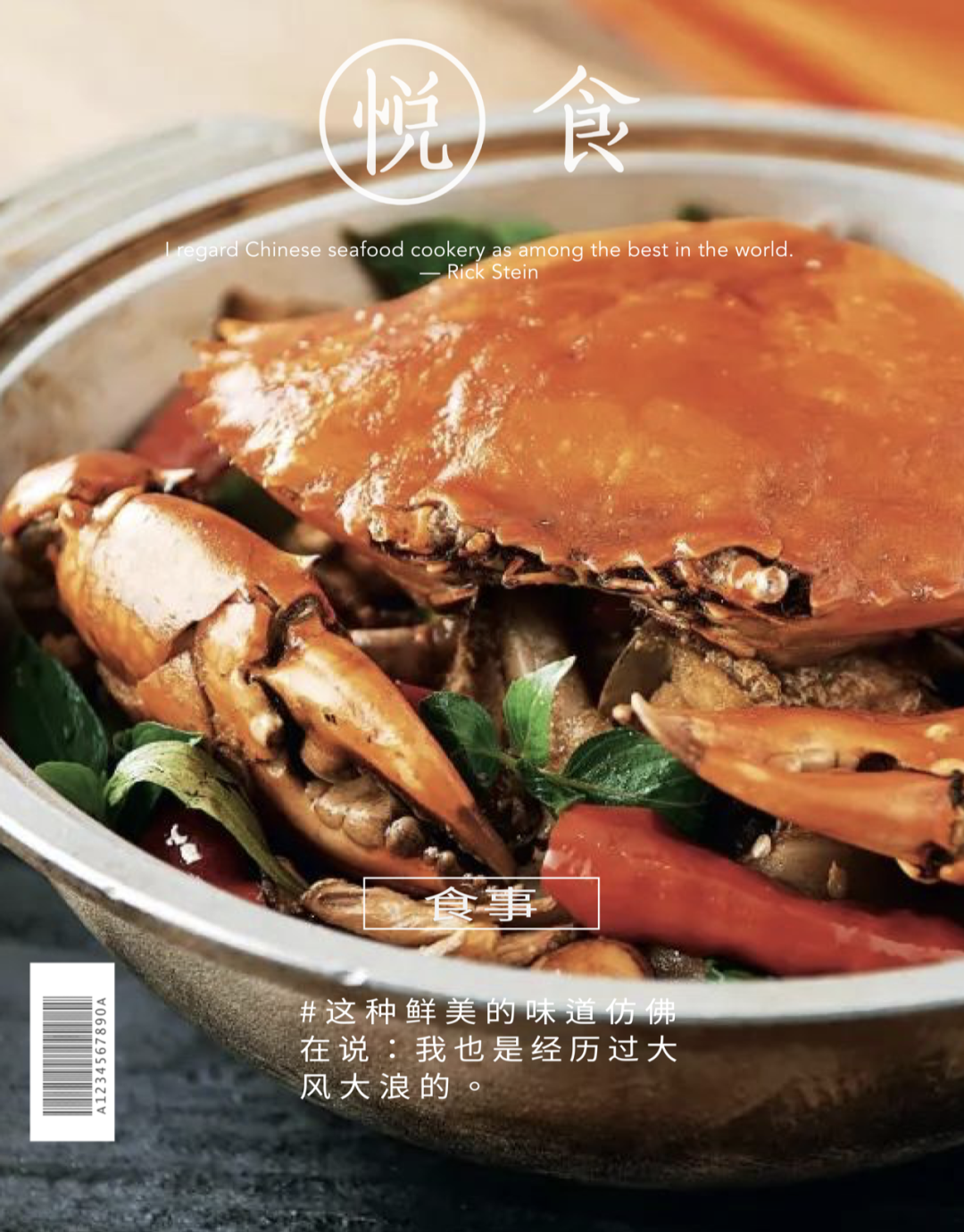

这种蟳脾气大,万不可 活 着 就 下 锅煮,不然 出 锅 时 蟳 脚 会 悉 数 脱落, 朋友说: “ 是生 气气掉 的。 ”

“嚯,好大的脾气。”像古代的死士,要他屈服,除非先杀了他。

我也上灶做了一道咖喱炒红蟳,是当时看大排档老板操作学来的——把螃蟹去腮洗净后切块,蘸取少许面粉,放入锅中,炒至外壳呈金黄后捞出。将洋葱切丝,加入红辣椒炒香。而后放入红咖喱,炒至咖喱香味散出后,再倒入炸好的红蟳块、切好的葱段,加入酱油、椰奶。

那一晚我似乎来到了槟城 ,嘴里是地道的南洋美味,耳边是咿呀咿呀的喃喃呓语。

同样是螃蟹,闽南语中却分为两派,菜蟹和膏蟹这一类的锯缘青蟹称之为 “ 蟳 ”,而其他的梭子蟹则称为“蠘”。菜蟹肉多而清甜;膏蟹,顾名思义,自然膏满而肥美。

没有交配过的雄蟹或交配过的母蟹都称为“菜蟹”,当其卵巢发育成熟后,颜色转变为橘红色,就是通常所说的“红蟳 ”,也称为“膏蟹”,红蟳盛产于每年的农历三至七月以及九至十月。可炒可煮,也可以跟油饭同蒸。因为蟹壳颜色特别红,所以闽南宴席很喜欢用,图看起来喜庆。

懂食蟳的人们认为大火会坏了蟳本身的鲜美,所以拿绍酒姜块浸上一个小时,微火清蒸,即便剁块辣炒,也不能选四川辣椒,得用那种弯弯曲曲的红辣椒来配。

最好的吃法则介于清蒸和辣炒之间,用来做煎蟹。我自小长在青岛,可谓尝遍了黄海之滨各类海蟹。不过南北地域有差,闽南与山东海域出产的螃蟹也大不相同。闽南的蟳胜在肉厚黄多,用煎的方法尤其合适。

煎蟹的佳品当然是石湖产的“乌燕母”,刚交配而卵巢发育尚未成熟饱满的蟹称为“乌燕母”,石湖湾饵料丰富,斩开蟹身,就能看见深红的膏体和细嫩的肉质,集菜蟹和膏蟹二者优点之大成。对半切开,蛋黄裹住切口再用姜片将切口封住,中火加热锅油至五成热,然后将半只蟳的切口向下放入锅中,待切口凝固呈金黄色时,倒入料酒并加热焖熟即可出锅。

蟹肉紧实,蟹香浓郁,口感富有弹性,没有更多调味,吃起来丝毫不用“怜香惜玉”。看着油腻腻的手指却意犹未尽,大有吮指回味的冲动,这才是煎蟹最让人回味之处。

南方夏天又热又长,人们都昼伏夜出,红蟳也一样,夏秋交替季节,夜间活动更为频繁,低潮水浅时一般潜伏沙中以避暑热,如果运气好,能见到成群的红蟳在酷热时用步足撑起身体,离开温度高的滩面乘凉。

朋友在海边长大,小时候便是捕蟳的高手。他的母亲用他捕回来的螃蟹做红蟳油饭,是一天在海边暴晒之后的最大奖励。

在母亲切干贝,剁香菇,蒸糯米的时候,他就在一旁讲海边的见闻,什么有人用铁钩也可以钩到螃蟹啊,有人拿脚就能踩到螃蟹啊。

等油饭做好,他就在锅底铺上荷叶,在上面把糯米饭压成一块长方形,母亲切好的红蟳已经流淌着蟹膏,放在旁边。他还能从个头和颜色,想起来这是在哪块石头下翻出来的螃蟹。

海是家人之间永远的话题。久而久之,他总结出来了捕蟳的4 种方法。一种是比较专业的,叫笼蟳,用竹篾制成的有倒须的蟳笼,投到礁石聚集的地方放入沙虫,蟳自己就会爬进去,退潮后即可手到蟳来。第二种叫摸蟳,退潮后沿着还有流水的滩涂寻找,就能摸到蟳。三是踩蟳,在滩涂找蟳洞,找到后用脚踩蟳,切忌不可太用力。四曰钩蟳,判定蟳在洞中,即用铁钩把洞中的蟳钩出。

如果怕麻烦,最简单的煮蟳也可以,现在他已经不再去海边摸蟳,就是从市场上买回来,放在老酒中一个小时,使之昏醉,再炖煮就好了。

重要的是,要有能看螃蟹的眼光,长期潜伏于海底,搏击于潮流中的红蟳,个大肉肥,强健有力。一对蟹钳肥大且气力猛,前端螯子钝,这是常年在礁石丛中顶着潮流爬行捕食和防御敌害而形成的。

“这就跟我们海边人的人生一样,是大风大浪里拼出来的。”

闽南俗语“一盘蟳,顶桌菜”,请客吃饭点上一盘蟳就足以证明主人对客人的尊重和礼遇,海边有蟳,一桌的海鲜才更有吃头 。