正如“一个民族及文明的诞生,都曾历经千万年的沉淀与衍化,但它的消失,有时却仅仅只需要历史的一瞬,也许十年,也许百年、也许更短的时间。”(郭小冬《失落的文明——史图博<海南岛民族志>研究》)所言,文明的诞生需要历史的积淀,而消失却只需要历史的“一瞬”。

这在海南新坡梁氏家族的今昔对比中尤其如此。历经千年沧桑,曾经的衍生与宏远、繁华与荣光,在今日变成幽僻与娴静、平凡与消散。如不是“进士世家”等历史遗存,我们很难想象这个看似与海南其他地方无二的村寨,竟然有过文教的辉煌,更难想到明万历年间的前后几年,从这里曾经走出过两位杰出的进士---梁云龙与梁必强。

1

新坡梁沙的梁氏家族

据资料显示,梁姓是海南大姓,名列岛内20大姓之一。据史料和族谱记载:梁姓播迁海南的始祖是宋初的梁肱,四川邛崃人。梁肱,字夹辅,号弼堂,为唐末进士,曾累官至金紫光禄大夫。907年,朱温篡唐,梁肱一家从长安逃回家乡邛崃避乱。后梁龙德三年(923),西突厥人的后裔李存勖称帝,国号唐,史称后唐。他自称是李氏王朝继承者,曾邀梁肱出山,共襄社稷。没有料到,这位英雄之主,在位三年后,竟然亡国——后唐被后周取代了。

960年,赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,建立了大宋王朝。作为前朝遗老的梁肱,被放任为琼崖郡守。梁肱携五子怀思、怀恩、怀惠、怀德、怀信来到海南,最初居于琼山苍好村,后卜居琼山梁陈梁沙村。

据族谱载,梁肱生于官宦之家,其父梁震为唐昭宗干宁年间(894-898)进士,曾官至工部尚书。五代十国时居荆南,辅佐南平国两代君王,是安定梁氏由蜀迁鄂、赣的始祖,被江西、湖南、海南等省梁氏尊为开基一世祖;震有三子:股(宜)、肱、肘(原),梁肱排行第二。梁肱和其弟梁肘都是进士及第,父子三人曾同朝为官。

据《梁氏家乘》载:梁肱、累官至金紫光禄大夫,因奏玛瑙事,忤逆上意,于宋开宝年间左迁琼崖郡守,始住梁陈都东麻义山南,后迁居苍好村。梁肱妻陈氏,有五子,各成才:长子梁怀思、拔贡,居梁陈村;次子梁怀恩,中举人,居梁沙村;三子梁怀惠,岁贡生,授琼山教谕,居苍好;四子梁怀德,举人,任知州,居梁沙村;五子梁怀信,中进士,辞官后居梁老村。

从梁肱宋初迁琼,迄今已1000余年,子孙后裔除在海口一带繁衍外,文昌、定安、琼海等县市均有聚居。因此,梁肱被海南梁姓人尊为迁琼先祖,而海口新坡镇的梁沙村成为海南梁氏迁琼祖居地,并建有梁肱墓、梁氏宗祠以纪念。

当然,族谱上记载的梁氏家族播琼事迹有些属于传说性质,与正史是有一定出入的,这个问题后面还会谈到。

从更广泛的范围看,梁姓也是汉族大姓,总人口已超过1000万人,名列当代中国第二十二大人口姓氏,子孙遍布海内外。其中,人才辈出,名列青史者,如梁震、梁肱、梁云龙等,不胜枚举。

2

“世家进士”与进士梁必强

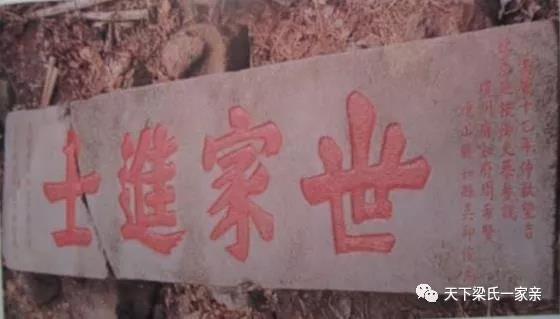

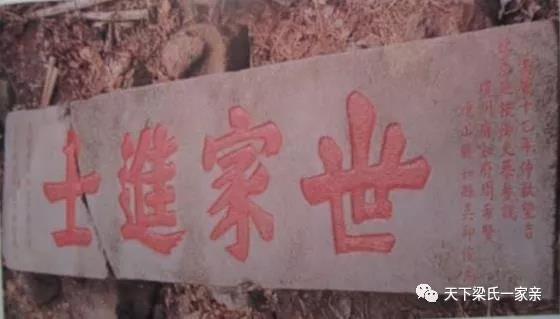

在梁沙村口,有一块断碑,字迹还能够清楚地辨识,碑文为“世家进士”四字。这是为彰显明代万历间的两位进士而树立牌坊的遗迹。明万历十七年(1588年),都察院巡按御史蔡梦说为颂扬梁沙梁云龙、梁必强两位进士事迹,树立“世家进士”牌坊,并赐田两千余亩给同年梁必强。

梁必强(1531-?),字益斋,号源沙,海南琼山市新坡镇(旧称梁陈都)梁沙村人,明嘉靖辛卯年(1531年)生于贫苦农民家庭。据《民国琼山县志》卷二十五人物志载,“梁必强,梁陈人。万历甲戌(1574)进士,任晋江知县,恬退归休,设馆造士,著有《沧浪集》”。另据《海南历史文化大系》“历史卷”《海南历代进士研究》言:“万历二年甲戌(1574)孙继皋榜,梁必强,梁陈人,晋江知县,早乞休,著有《沧浪集》”,在进士榜上,梁必强位列三甲第216名。他从小天资聪敏,勤奋好学。但是,梁必强“拙于世故”,常与堂兄梁云龙切磋学业,成为挚友,二人曾在东蓬园筑茅舍闭门凿壁苦读,后同在郑廷鹄门下求学。万历二年(1574年)四十三岁时,考中进士,授福建省泉州晋江知县兼考校案员。那么,蔡梦说为什么要给梁氏一家的进士树碑呢?这并非像如今梁沙人与村志族谱等所言,蔡梦说是梁必强的学生。实际上,二人是同科进士,是同年关系。

蔡梦说,字君弼,龙岩人,明嘉靖二十八年(1549)生,隆庆元年(1567)举人,万历二年(1574)进士。初授中书舍人,后升任监御史,先后巡按江南、广东。万历十七年后,以浙江副使的虚衔在家休养。万历三十五年后历任海南道副使兼学政、广东南韶道参政,后托病回乡,天启六年(1626)病逝,享年七十七岁。

据此,福建人蔡梦说与海南人梁必强同年中进士,此前,蔡并没有到达海南的经历,而梁必强也没有远赴福建任教。作为进士同年,蔡任海南道副使兼学政时,为表彰梁沙村人才培养的卓异成就,为彰显梁必强家族学业成就的荣耀,才有了立碑之举。因此,所谓梁必强在晋江选拔卓异才子蔡梦说,蔡中进士之后感谢梁必强师恩一说,是与事实不符的。

但是,岁月似乎并没有铭记梁必强,在各种资料里面,梁必强并没有被彰显。这位进士似乎被埋没了。

梁必强是位读书人,他的诗作谈到了自己的人生、志向和读书生活。作为一位文人,且高中进士,游学与仕宦中写下的一些诗篇,往往能够使人从中窥测其心志。如梁必强的《过桃源拜三义堂》:“千古高风在,薰人姓字香。齐驱神合券,相对日生光。信义镌金石,彝伦刻肝肠。有心当愧死,世态日炎凉。”明初,为了向最高统治者反映税负过重,桃源(湖南常德)的三位义士结拜,到京城诉苦,结拜兄弟中的老大被打死,但终换回了免除皇粮的旨意。后人建“三义堂”纪念义士,梁必强经过此地,写下了这首诗。诗中赞扬了三人的义举,也感慨今世的世态炎凉。

作为一位海南土生土长的读书人,梁必强熟知故乡的山川风景,其《层峦耸翠》就描绘了万州(今万宁市)东山岭的风景:“半插崚嶒半水涯,逶迤驻节叠山西。乘空虎岭支来远,聚翠龙池眼欲迷。回首三天三岛近,纵观五指五云低。人钟地气清高萃,奚独文章入品题。”诗中对于山川的奇异进行描绘,而且也有对出世的向往。

当然,作为一位聪明的才子,梁必强也有幽默的一面。如《喜蚊勉儿辈二首》:“怪我贪眠似困蒙,怜君唤醒主人翁。雷声入耳尘缘悟,尽在乾坤大觉中。”“老夫临头耳更聪,忽惊枕上话生风。苍蝇儆夜君知否,顿觉蚊蠓亦化工。”第一首,以似赞的语气,由蚊声唤醒困睡,生发人生了悟;第二首,以戏谑夸张语,认为蚊虫也是自然应有的生物。两首诗都写得活泼风趣,将个人情感投射到不起眼的外物上,灵动洒脱,很有诚斋体韵味。

以上几首诗,写得自然而严谨,风格沉稳老练,足见梁必强的才华。

3

泽被后世的才子

据《梁氏家乘》载,梁必强为明二十二世祖,其传文为:“二十二世祖讳必强,字益斋,号原沙。笃志嗜学,精通六艺,涉猎百家,诗文有出尘之趣。与族兄云龙、侄显猷,名齐一时,世称三梁,声振京都……偶有暇日,则与二三之际,游览名山大川,赏玩题咏。”族志的记载与前文梁必强诗可以互相映照,表明梁必强确实是一位海南才子。但是,正如他“拙于世故”的个性一样,他并不留恋官场的环境,所以才有“恬退归休”“早乞休”之举,故其诗中“诗文有出尘之趣”就不难理解了。

在梁必强的故乡,有不少他的传说。其中,修造沟渠,引村西八仙泉水到保礼、梁沙、下市等处,灌溉农田八百余亩,泽被后世。尽管如此,与曾任湖广巡抚、提督军门的一品大员、声誉远播的梁云龙相比,小知县七品芝麻官的梁必强,则显得有些黯然失色。

现在,梁沙村的梁必强故居屋瓦生苔,墙壁斑驳,院落几近荒芜,附近已少人居。梁沙村和海南其他村落一样,村里的青年大多外出谋生,或已搬到新坡镇居住。村庄留守的老人们,在村广场的古榕下,时常小聚,闲话家常。为了缅怀先辈,梁沙村编辑了一本《千年沧桑话梁沙》,集中记叙了这里的历史地理与人物故事。历史上的梁必强进士及其事迹,对于今人已经很遥远了,而今天的梁沙已与其他村寨没有什么两样。当然,在祭祖的日子里,人们还是会想起这位梁家才子,缅怀其曾经的功业。但是,如果让人们去解读一下梁沙村几年间为什么会出现两位了不起的进士?当年“世家进士”树立牌坊的盛况如何?此时此地,人们的记忆中已经很难再现了。

社会的变革正如沧海桑田,它让我们逐渐失去很多现实的记忆。“当现实成为学术问题,文明的沦落就已经不仅仅是学术问题,而是事关人类的生存及文化的命运。它最终必将成为人类未来遥渺的记忆而使人类文明遗恨不迭。”(郭小冬《失落的文明——史图博<海南岛民族志>研究》)所以,我们希望人们能够铭记的不只是成为历史的昨天,还有正在消逝的今天。