AI不是搜索的掘墓人,而是新搜索的开路人;不是搜索的替代者,而是搜索进化的助推者。

文 | 佘宗明

「搜索必将被AI颠覆」,自生成式AI浪潮掀起以来,这句话就蔚为风行。特别是在Agent(智能体)悄然接管众多信息入口后,给搜索引擎判死缓,更是成了科技圈的新「政治正确」。

那过去20多年因为硬控了流量闸口位置而稳坐互联网铁王座的搜索引擎,真的要被AI扫进历史的垃圾堆里吗?

搜索界一哥谷歌显然对此有些不服。在今年5月的2025谷歌I/O开发者大会前夕,谷歌CEO皮查伊就针对「搜索已死」的论调做出回应:AI 不会消灭搜索,反而会推动其进步。

同为搜索巨头的百度,则用10年来最大改版呼应着皮查伊的判断:AI对搜索,更多的是重塑而非颠覆。

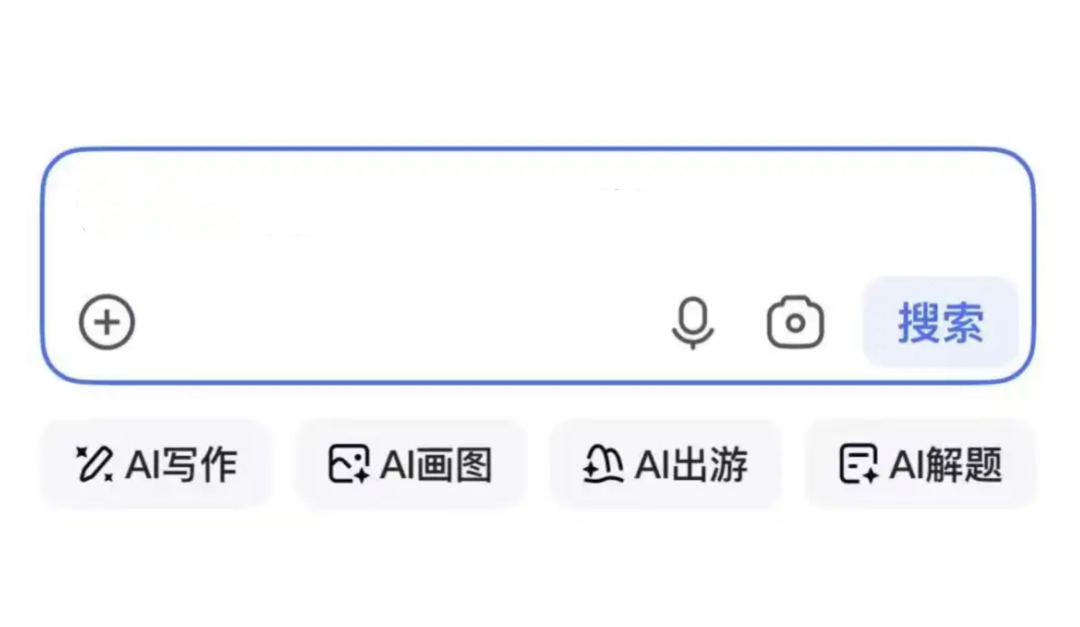

前两天,百度首页搜索框改版灰度测试的消息在科技圈不胫而走,这其中最醒目的变化就是,搜索框变「大」了。

▲升级后的搜索框巨能「装」。

在7月2日的百度AI Day开放日上,百度方面「不装了,摊牌了」,官宣百度搜索不再是之前那个百度搜索,从搜索框、结果页到搜索生态将全面革新。

在「全新升级」「全方位变革」「最大力度调整」等大词频现的时下,难免有些人对「全面革新」几个字免疫。但如果你体验过了新版百度搜索就会发现,百度搜索此次的十年磨一「变」,确实不是小修小补,而是由内到外的深层次重构。

从工具化到内容化的形态转变,从信息获取到任务完成的维度拓展,外加AI生态开放赋能的战略布局,百度正通过重塑搜索这个互联网时代信息服务核心入口的基因,在通往AI超级应用之路上演绎起了激昂的变奏曲。

到头来,在百度搜索「不止于搜索」的模样中,AI时代搜索的「未来式」依稀可见。

01

抵御「AI替代」的最好方式

是拥抱「AI重构」

在「新-旧」叙事框架下,「AI将杀死搜索引擎」的说法永远有市场。但若是细究其对错,那只能说,它既是「对」的,又是「错」的。

说它对,是因为定位于「信息检索工具」的传统搜索引擎确实面临强敌环伺局面。

你认或不认,现实就摆在那,传统搜索的「关键词-链接」模式在AI时代已显露出两大短板:

一是语义理解有限,用户表达模糊需求时,难以精准捕捉其意图。

你搜「附近电影院」,它会蹦出很多带有和「电影院」字眼相关的信息,却未必能理解你想去身边的电影院看电影的想法。

二是结果难以「一步到位」,常以大量链接形式呈现,增加信息筛选负担。

你非但得点开一堆链接,还得自己评判信息的相关性与权威度。

在此情形下,那些答案直给的ChatBot跟主动干活的Agent似乎更香。

说它错,是因为拿以前的搜索引擎看今天的搜索引擎可能是刻舟求剑——别忘了,以RAG(检索增强生成)为代表的搜索技术积累就能帮AI改善幻觉问题,AI则能帮搜索摆脱既有窠臼、提升智能化水平。

比如,AI可以带动搜索实现理解力跃迁,从关键词匹配升级为需求诊断;又如,AI可以推动搜索进行生态化改造,从可被替代的「工具」进化为不可替代的「场景」。

▲AI可以拓展搜索的能力边界。

正如汽车能取代马车,却无法取代交通出行需求那样,AI冲击的是搜索的旧形态而非存在价值。从搜索角度看,抵御「AI替代」的最好方式就是拥抱「AI重构」。

某种程度上,搜索框变「大」,就是百度搜索用AI重构百度搜索的剖面:表面上,它是物理边框的放大,实际上,那是内涵外延的扩展——搜索的内涵正从寻找答案转向创造内容与解决问题,价值则从信息检索升维至认知协作和复杂任务交付。

02

「一纵一横一生态」:

AI重构搜索的三个支点

如果搜索引擎只是把AI当做某些「插件式功能」,那充其量只能算是「搜索+AI」,而不能算是AI重构搜索。

那怎么才算是用AI重构搜索?谷歌的动作不无启示性:在2025谷歌I/O开发者大会上,皮查伊宣布,谷歌搜索将进入「AI Mode」时代,用「AI主动分析用户意图」代替传统的「关键词输入+网页点击」信息查找模式。

百度搜索同样将「重构」二字刻在了DNA里。其重构体现了「一纵一横一生态」三个支点上:从工具化到内容化的变革,是搜索体验的横向拓展;从信息获取到任务完成的升级,是搜索功能上的纵向突破;接入1.8万+优质MCP,成为国内最大的AI生态,是生态扩围。

对于这三点,下面我将具体拆解与详细分析:

a,横向拓展

横向拓展最直观的体现就是:输入端,「搜索=文字输入」的呆板情形被打破了;输出端,「搜索=链接堆叠」的呈现方式也得以改变。

以往搜索,只能输入不超过几十个字的关键词,而今,超千字长文本输入、文件搜索、多模态交互(拍照/语音/视频)跟AI工具直调都没问题。因为搜索框已经从之前的短文本输入框,变为支持多模输入且能调用MCP和多种AI工具的超级智能框。

如此一来,用户用起来就方便多了:想写论文,可以将万字材料放进搜索框;想写文案,可以把Word素材包上传;普通话不好,说方言也行;懒得打字,拍张图也ok……它利好的群体,包括但不限于学术党、上班族、普通话不标准星人。

▲升级过后,语音输入很方便,即便是说方言,系统也能识别。

舍此之外,用户还可以在搜索框里直接调用AI写作、AI画图、AI解题等AI工具,不必在多个APP间来回切换。

以往搜索,得出的是链接列表,如今,「搜索即服务」了解一下?

搜出来的,有结构化与富媒体融合的内容:用户搜索「上海南站有高铁吗」时,在百看模块支持下,出现的除了文字回答外,还包括视频解说、实时车次图表、车站实景图片及AI 生成的总结笔记。

你不想看干巴巴的文字,可以看视频;你不想看冗长的内容,可以看总结。

▲结果页不再是一堆链接,而是结构化和富媒体融合的内容。

搜出来的,还有智能体服务、真人咨询及交易闭环:当用户查询附近餐厅时,阿拉丁工具会同步提供距离、评分、菜品特点等实用信息,有的还支持直接预约订座。

将多模态交互深度集成到搜索起点,将完整交付作为搜索落点,随之而来的,自然是用户体验的提升。

b,纵向突破

纵向突破最直接的体现就是:之前搜索就只是搜索,如今搜索不止于搜索。

搁几年前,谁能想到,只需输入一句「曾国藩的生平事迹」,系统就能在30秒内生成一段5分钟的1080P高清长视频呢?

谁能想到,问「Python数据分析」时,系统会生成相关代码片段,用户可在工作台中直接编辑调试,完成后一键保存至云端呢?

谁又能想到,问「特朗普关税事件对我们理财的影响」时,系统能呈上一份完整靠谱的分析报告呢?

▲输入「重庆两日游攻略」后,它会帮我们列举游玩时间、出行路线、购票攻略、交通住宿等。

没法想,因为那时候搜索只是「信息中转站」。可而今这已变为现实,因为内嵌了AI助手的搜索框已变成高度智能的需求识别与任务分发中枢:接入1.8万+MCP后,它已形成自适应服务链,构建起「感知-推理-执行」的闭环,可提供端到端的交付方案。

从「百度一下,你就知道」到「百度一下,你就得到」,就离不开AI助手的支撑。AI助手能搜索从「被动应答」转变为「主动服务」。

就拿上面说的3个场景来说,就用到了AI助手的多个能力,其中包括:

智能创作能力,能快速生成涵盖选题、剧本、分镜、配音等完整流程的1080P高清长视频,并打通全网主流视频平台的一键发布功能;

一站式工作台,可将用户在搜索过程中产生的文本、图片、代码等内容,可直接在工作台中进行创作和存储,体现了「搜创存一体化」的理念;

深度搜索能力,可通过思维链多级推理,拆解那些复杂问题。

值得一说的是,百度发布的全球首个中文音视频一体化生成模型MuseSteamer和视频产品平台「绘想」,以音效一体化生成特点和电影级声画水准视频作品展示了硬核的AI能力,也将搜索的能力边界延伸到了创意生产领域。