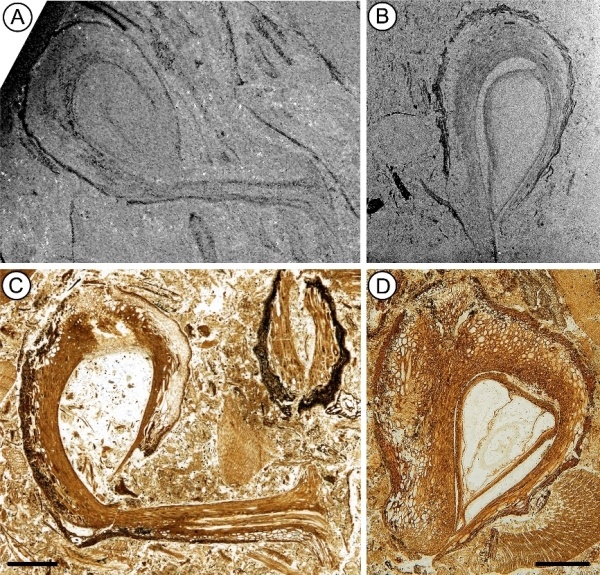

内蒙古早白垩世硅化的盔籽植物解剖结构/图源中国科学院报道

被子植物胚珠的第二包被在种子植物中是独一无二的,其发育遗传学与内包被不同。因此,了解第二种皮膜应如何与其他种子植物的结构相比较,对于解决被子植物起源这一长期存在的问题至关重要。

然而,被子植物化石在1亿多年前的白垩纪地层中突然大量出现,似乎与进化论的观点“生物演化是渐进的”相悖。达尔文对此感到困惑不解,称之为“讨厌之谜”。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员史恭乐领衔的由中、美两国科学家组成的国际团队,在我国内蒙古发现了一个特异埋藏的早白垩世植物化石群,通过对其中保存精美的硅化植物标本的研究并结合谱系发育分析,发现被子植物的祖先类群早在距今约2.5亿年前就已经出现。相关研究成果于5月26日,以Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument为题,在线发表在《自然》(Nature)上。

这项研究描述了在中国内蒙古新发现的可追溯到早白垩纪(约1.256亿年前)的硅化泥炭中大量保存完好的下弯的壳斗。这种新材料,结合对潜在的相关化石的重新检查,表明中生代几组植物的下弯的壳斗在本质上都是可比的。它们的结构与被子植物的咬合无性系胚珠的下弯形式和发展相一致。

对这些被子植物亲缘植物(附生植物)的认识为被子植物的起源问题提供了部分答案,将有助于未来种子植物系统发育的工作重点,并对被子植物心皮的起源观点具有重要的意义。